Илл.: Иван Яковлевич Корейша, московский блаженный. Рисунок А.Ф. Киреева. 1850-е гг. Бумага, тушь.

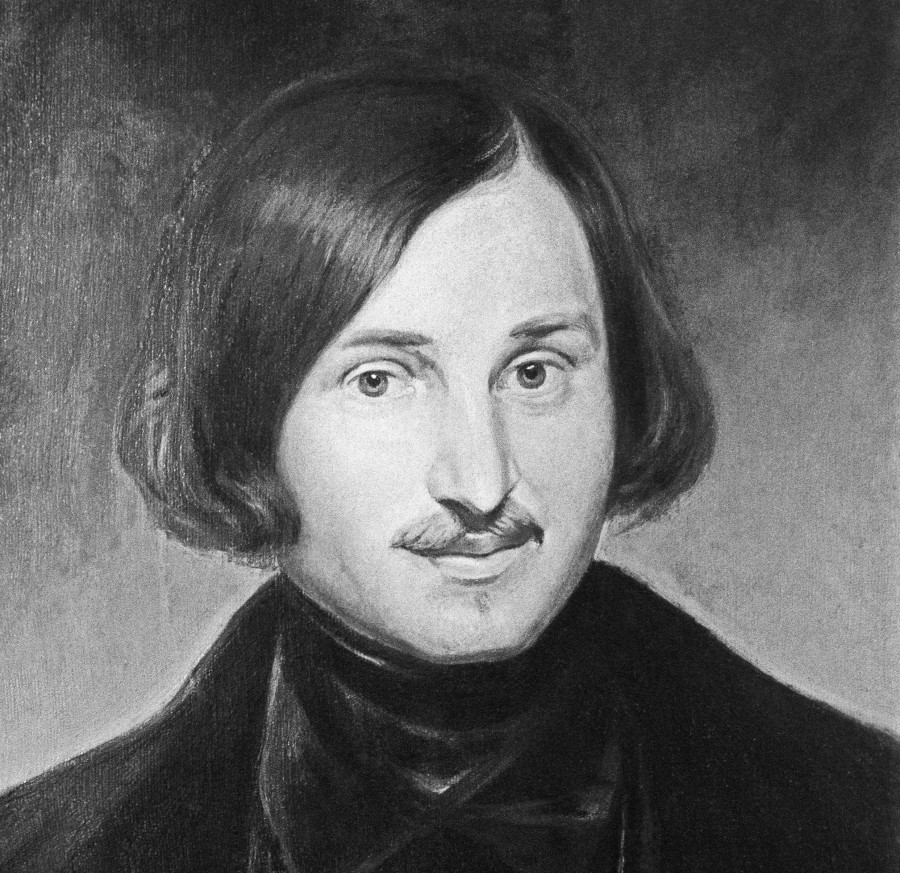

В биографии Гоголя есть загадочный эпизод, который доныне является предметом размышлений для исследователей. Речь идет о его поездке в январе 1852 года к знаменитому московскому блаженному Ивану Яковлевичу Корейше. Событие это связано с трагическими обстоятельствами последних дней жизни писателя.

29 января состоялись похороны Екатерины Михайловны Хомяковой, на которые Гоголь не явился. Существует предположение, что в этот день он ездил в Преображенскую больницу для умалишенных, находившуюся в Сокольниках, к московскому юродивому Ивану Яковлевичу[1]. В записках доктора Алексея Терентьевича Тарасенкова (и только в них) упоминается об этой загадочной поездке, которую он ошибочно относит ко времени после 7 февраля: «В один из следующих дней он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой»[2].

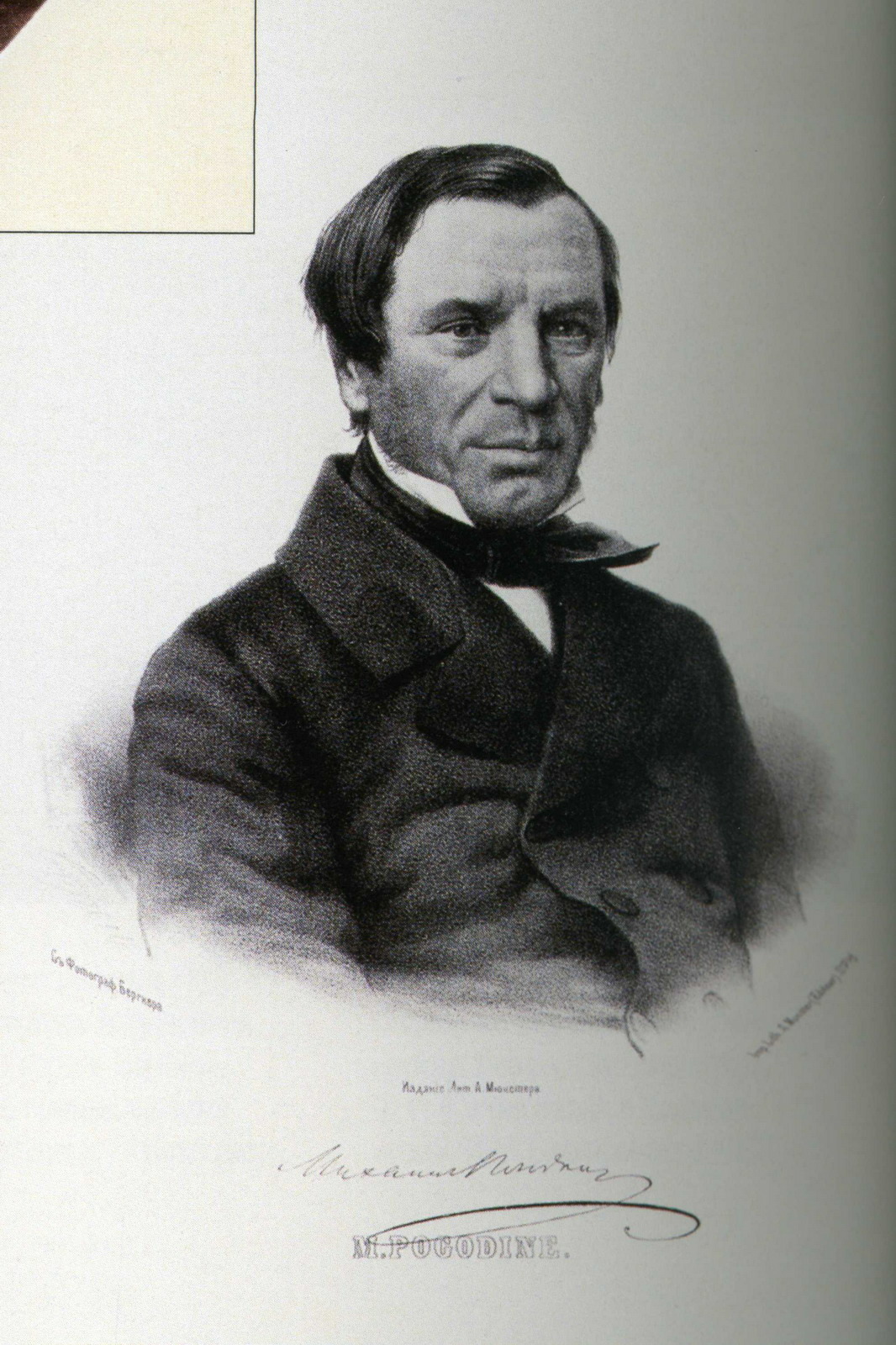

Тарасенков не сообщает источника этих сведений. Вероятнее всего предположить, что он получил их от графа Александра Петровича Толстого, в доме которого жил Гоголь. Об Иване Яковлевиче Корейше писатель мог узнать от многих лиц. В частности, 10 мая 1849 года (на другой день после празднования именин Гоголя), у Корейши побывал историк Михаил Петрович Погодин, который записал в своем дневнике: «Ездил в Преобр<аженское> смотреть Иван<а> Яковл<евича>. – Примечатель<ное> явление. Как интересны приходящие. Напишу особо. Я не спрашивал, но, может быть, он говорил что-что и на мой счет, впрочем, не ясно» (Гоголь в дневниковых записях М.П. Погодина. 1849–1851 гг.)[3]. И на следующий день: «Обед<ал> <с> Гогол<ем> и гов<орил> с ним об обеде, Хомякове, Ив<ане> Як<овлевиче> и пр.» (запись от 11 мая)[4].

Михаил Петрович Погодин (1800–1875), историк, журналист, писатель, издатель, академик Санкт-Петербургской академии наук. Литография А.Э. Мюнстера с фотографии К.А. Бергнера. 1860-е гг.

Иван Яковлевич Корейша (1783–1861) родился в семье священника Смоленской губернии Якова Корейши (похоронен в Спасо-Преображенском Авраамиевом монастыре в Смоленске). Будучи одаренным ребенком, в возрасте десяти лет Иван поступил сразу во второй класс уездного училища. Из училища в 1796 году переведен в Смоленскую духовную семинарию, в которой обучался по 1803 год. Сорок четыре года (с 1817-го по 6 сентября 1861 года) находился в Преображенской психиатрической больнице, куда непрерывным потоком стекались его почитатели. В конце 1820-х годов, благодаря тому, что в Преображенскую больницу назначен был доктор Василий Федорович Саблер, Иван Яковлевич переведен в светлое и большое помещение, однако он, ища тесноты, занимал всего лишь уголок большой комнаты. Он устроился у печки и никогда не протягивал ноги за однажды проведенную черту. Вся комната оставалась в распоряжении посетителей, число которых постоянно росло. К Ивану Яковлевичу стала ходить вся Москва. Люди задавали самые разные вопросы – духовные и житейские. Многим он вернул здоровье и самую жизнь, многих наставил на путь покаяния и спасения[5].

Корейша упомянут или непосредственно выведен на страницах художественных произведений Л.Н. Толстого (автобиографическая повесть «Юность», глава «Задушевный разговор с моим другом»), Ф.М. Достоевского («Бесы»), А.Н. Островского («На всякого мудреца довольно простоты»), Н.С. Лескова («Маленькая ошибка»). У Толстого и Островского Иван Яковлевич остается за пределами сюжета, о нем лишь говорят персонажи; у Достоевского и Лескова он выведен как действующее лицо. Причем у Лескова – под истинным именем, а у Достоевского – под прозрачным псевдонимом Семен Яковлевич.

Биографам Гоголя долгое время оставалось не известным посещение Корейши протоиереем Матфеем Константиновским, духовным отцом писателя (на основании косвенных данных можно предполагать, что этот факт имел место в середине февраля 1850 года и был известен Гоголю)[6]. Об этом посещении рассказывает со слов самого отца Матфея схиархимандрит Михаил (Макарий Космич Козлов, в рясофоре Мелетий), духовный писатель (ему приписывали авторство известной книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»[7]).

«В 1853 году мне пришлось быть в городе Ржеве (Тверской губернии), – вспоминал отец Михаил, – и беседовать с известным целой России по добродетельной жизни отцом-протоиереем Матфеем[8] Александровичем, который между прочими духовными разговорами говорил о предсказании ему юродивым Иваном Яковлевичем, проживавшим несколько десятков лет в Москве при доме умалишенных: „Года два тому назад вздумал я, – говорил отец Матфей, – устроить придел во имя преподобного Дионисия, архимандрита Св<ято>-Троицкой Сергиевой лавры, в нашем Ржевском соборе, но средств к этому никаких не было. В это время по неожиданному случаю я вызван был в Москву, где по окончании своих дел вздумал посетить Ивана Яковлевича, о котором много слыхал хорошего. На вопрос мой, – будет ли успех в моем намерении устроить придел в соборе? – он вместо ответа позвал к себе служителя и приказал ему принести маленький рассыпавшийся бочонок, что служитель немедленно исполнил. Иван Яковлевич начал прилежно исправлять бочонок, который через несколько минут и был готов, так что как будто нисколько не был поврежден: дощечки, донышки и обручи были все на своем месте, ни одной щелочки было не видно. Исправленный бочонок он передал мне с сими словами: „На-ка, посмотри, ведь, кажется, хорош будет, не потечет“».

«„После этого, – продолжил свой рассказ отец Матфей, – я ничего не слыхал от Ивана Яковлевича и возвратился в свой город Ржев. Находясь дома, при разговоре с одним благотворительным лицом, я объяснил ему свое намерение устроить новый предел. ‘Что же, это дело хорошее, начинайте, Бог вам поможет‘, – так мне ответил благотворительный собеседник и ушел из моего дома. Через несколько дней после этого разговора начали являться ко мне один по одному из богатых граждан, каждый со своим заявлением помогать доброму задуманному мною делу материальными средствами: один обещался пожертвовать кирпичи, другой – лесу, третий – написать иконы, четвертый – устроить иконостас, а пятый – заплатить за работу. И таким образом, без дальних хлопот с моей стороны, при Божией помощи и помощи благотворительных граждан наших, которых я и не просил о пособии, придел устроен был в прекрасном виде, как вы видите, через непродолжительное время. Значит, предсказание Ивана Яковлевича посредством собранного им рассыпанного бочонка сбылось со мною на самом деле“, – заключил покойный отец Матфей»[9].

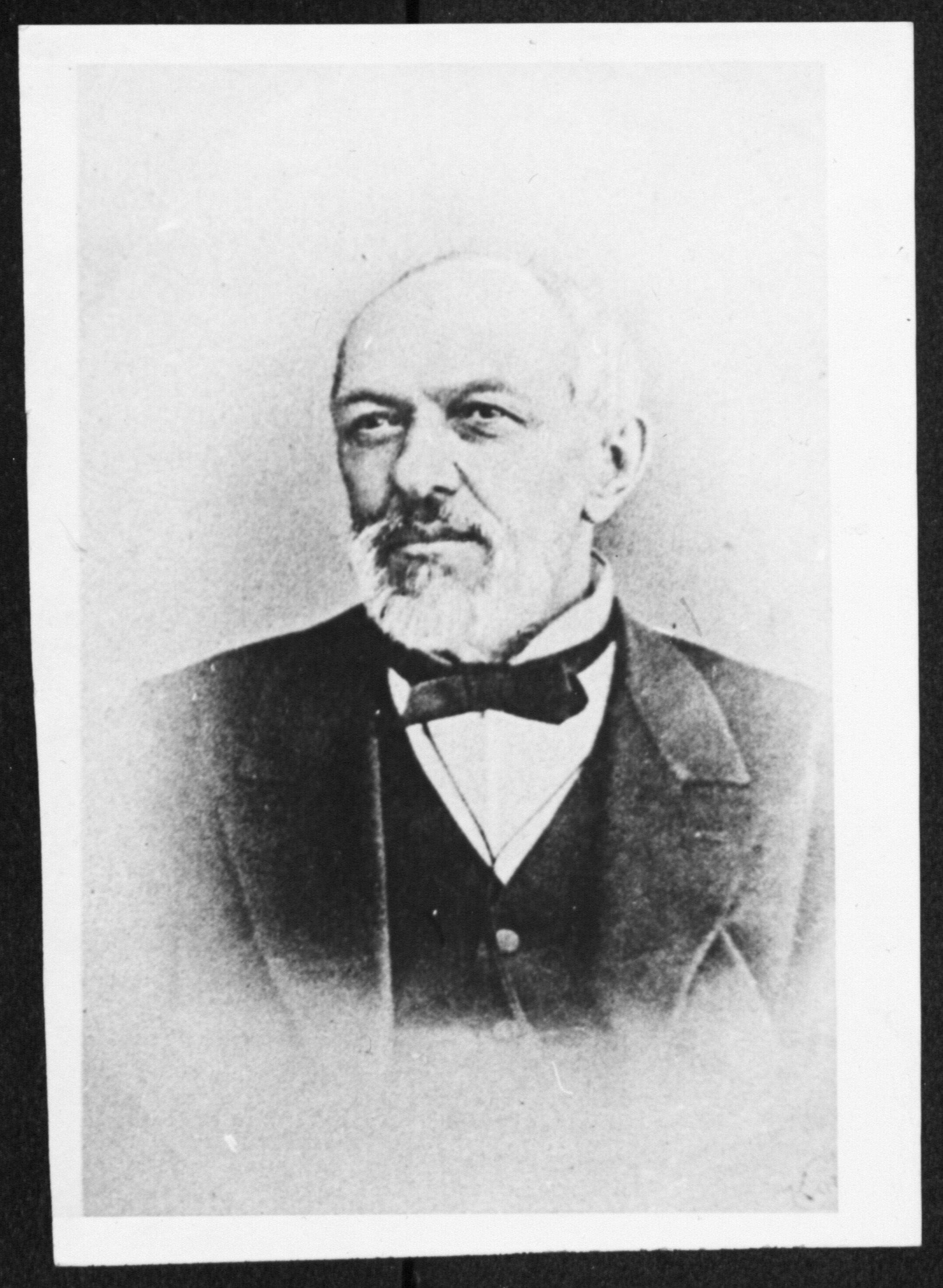

Доктор Алексей Терентьевич Тарасенков (1816–1873).

Доктор Тарасенков к рассказу о поездке Гоголя сделал примечание: «По случаю дурной погоды, он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера. <...> В Преображенской больнице находится один больной (Иван Яковлевич), признанный за помешанного; его весьма многие навещают, приносят ему подарки, испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания и проч. Некоторые радуются, если он входит с ними в разговор; другие стыдятся признаться, что у него были... Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу – Бог весть»[10].

У Ивана Яковлевича Корейши бывали и люди высшего света: их привлекала к нему его прозорливость[11]. Не пришло ли и к Гоголю желание узнать волю Божию о себе через Божьего человека? И вот он поехал, а в последнюю минуту убоялся (страшной могла оказаться правда).

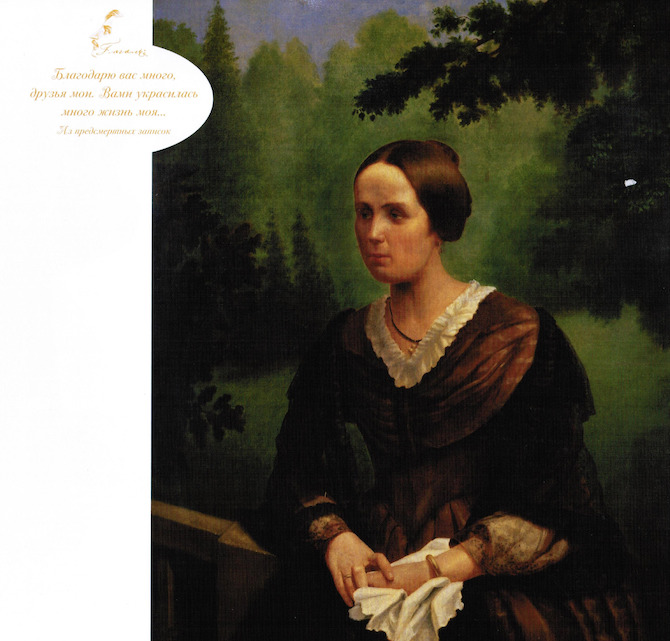

Екатерина Михайловна Хомякова (рожденная Языкова; 1817–1852). Неизвестный художник. 1840-е гг. Холст, масло.

Кончина Екатерины Михайловны Хомяковой стала трагическим рубежом в жизни Гоголя: им овладевает мысль о смерти; он почти ежедневно бывает в церкви.

30 января Гоголь в своем приходе заказал панихиду по Екатерине Михайловне. Дом графа А.П. Толстого относился к приходу церкви Преподобного Симеона Столпника, что на Поварской. После панихиды он зашел к Аксаковым, сказал, что ему стало легче. «Но страшна минута смерти!», – добавил он. «Почему же страшна? – возразил кто-то из Аксаковых. – Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать, что он умрет». – «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», – сказал он (Гоголь в письмах и записных книжках В.С. Аксаковой)[12].

На вопрос, почему его не видели на похоронах Хомяковой, Гоголь ответил: «Я не был в состоянии». «Вполне помню, – рассказывает Вера Сергеевна Аксакова, – он тут же сказал, что в это время ездил далеко. – Куда? – В Сокольники. – Зачем? – спросили мы с удивлением. – Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал»[13].

В Сокольниках жил близкий знакомый Гоголя Московский гражданский губернатор Иван Васильевич Капнист и находилась также дача Степана Петровича Шевырева. По всей видимости, упоминанием о «знакомом» Гоголь скрыл свое намерение посетить Корейшу. К тому же Шевырев тогда был на погребении Хомяковой. Все мысли и чувства Гоголя в те скорбные дни заняты трагической смертью Екатерины Михайловны, и потому можно предположить, что цель поездки связана с событиями последних дней, и она была для Гоголя важнее похорон Хомяковой.

Могила Ивана Яковлевича Корейши в Черкизово. Современная фотография.

Жизнеописание Ивана Яковлевича Корейши помещено в книге Евгения Поселянина «Русские подвижники ХIХ века» (изд. 3-е. СПб., 1910), которая неоднократно переиздавалась и в наши дни. На сегодняшний день канонизированы, кажется, все упомянутые в труде Поселянина подвижники христианского благочестия – представители разных уголков России. Исключение составляют ржевский протоиерей Матфей Константиновский и московский блаженный Иван Яковлевич Корейша.

Протоиерей Матфей Константиновский. Неизвестный художник. Середина ХIХ в. Холст, масло.

Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член Союза писателей России

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «В пользу указанного дня поездки говорит тот факт, что в это время Гоголь, пораженный смертью Хомяковой, находился в смятении и страшных предчувствиях, не имея духовной поддержки, и стремление встретиться с юродивым было для него, возможно, более важным, чем похороны Хомяковой» (Уракова Н. «…Прошу Вас выслушать сердцем мою „Прощальную повесть“…» (О духовных причинах смерти Н.В. Гоголя) // Лепта. М., 1996. № 28. С. 169).

[2] Тарасенков А.Т. Последние дни жизни Н.В. Гоголя. М., 1902. С. 17. См. также: Гоголь в воспоминаниях А.Т. Тарасенкова // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. М., 2012. Т. 2. С. 911.

[3] Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 2. С. 497.

[4] Там же.

[5] О нем см.: Мельник В.И. Корейша Иван Яковлевич // Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 37: Константин – Корин. С. 686–688.

[6] См.: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1848–1852). Научное издание: В 7 т. Т. 6: 1848–1850. М., 2018. Т. 6. С. 446.

[7] См.: Искатель непрестанной молитвы, или Откровенный рассказ странника духовному своему отцу: по новообретенной рукописи. М., 2014; см. также: Пентковский А.М. История текста и автор «Откровенных рассказов странника» // Богословские труды. Вып. 47–48. М., 2018. С. 343–448.

[8] Отец Михаил ошибочно пишет «Матфий» вместо «Матфей».

[9] Записки и письма обратившегося из раскола Афонского инока Мелетия, в схиме Михаила, 1850-х годов. Воспоминание о сбывшихся предсказаниях, <данных> двумя юродивыми // Расев А.И., <протоиерей>. Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского: Сводная редакция (1860–1890–1915). Тверь, 2017. С. 258. См. также: Михаил (Козлов), архимандрит. Записки и письма. М., 1996. С. 11–12.

[10] Тарасенков А.Т. Последние дни жизни Н.В. Гоголя. С. 17–18.

[11] В 1845 году блаженного посетил известный ученый-филолог Иван Федорович Буслаев, старый знакомый Гоголя (см.: Никитин О.В. Предсказание И.Я. Корейши Ф.И. Буслаеву // Русская речь. М., 2002. № 3. С. 90–92).

[12] Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 2. С. 887.

[13] Там же. С. 890.