Святоотеческое наследие, непосредственное общение с носителями святоотеческой традиции во многом определили характер религиозного миросозерцания Гоголя, особенности его творчества. В «Авторской исповеди» (1847), рассказывая о том, как он пришел к осознанной, церковной вере, Гоголь писал о характере своего чтения: «...Я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека…»[1].

Сегодня уже известно, что Гоголь как никто из русских светских писателей был начитан в святоотеческой литературе. Зимой 1843/44 года в Ницце, живя у своих друзей Виельгорских, он делает выписки в особую тетрадь из творений святых отцов и учителей Церкви, пользуясь в основном академическим журналом «Христианское Чтение» за 1842 год. Помимо древних отцов Церкви – Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Афанасия Великого, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Кирилла Александрийского и других – в этом сборнике содержатся также отрывки из сочинений современных Гоголю духовных писателей: святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, Задонского затворника Георгия, епископа Костромского и Галичского Владимира (Алявдина), епископа Полтавского Гедеона (Вишневского), протоиерея Стефана Сабинина.

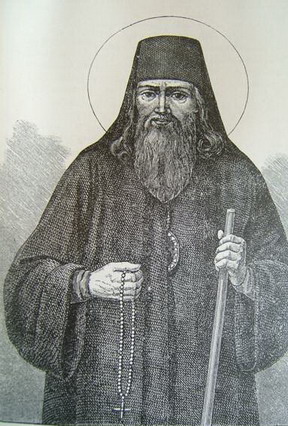

Здесь же находятся выписки Гоголя из сочинений святителя Тихона Задонского «Бог есть бестелесен; следовательно Дух чистейший (Преосвященного Тихона, епископа Воронежского)» и «Его же ответ за запрос: как можно бестелесному Духу явиться на земле?»[2]. Обе выписки сделаны из 2-го тома Творений Тихона Задонского (Письма LIV (54) и LХII (62)[3].

Из этого же издания (в котором были помещены «Собрания некиих нравоучений из Св. Писания и толкователя оного, св. Иоанна Златоустого, великого вселенныя учителя, с приложением рассуждений, в пользу духовную сочиненное») сделаны Гоголем и другие пространные выписки.

«Сочинения Преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого» были изданы в Санкт-Петербурге в 1825–1826 годах в 15‐ти частях. В 1836 году в Москве полное издание его сочинений было предпринято Святейшим Синодом.

Святитель Тихон Задонский был одним из любимых духовных писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно. Из переписки Гоголя с Александрой Осиповной Смирновой середины 1840-х годов следует, что она пересылала ему (и с оказией и по почте) сочинения святителя. Возможно, Смирнова посылала тома синодального издания, которое неоднократно переиздавалось.

Весной 1845 года Гоголь посылает своему духовному другу (впоследствии обер-прокурор Святейшего Синода) графу Александру Петровичу Толстому в Париж первые тома собрания сочинений святителя Тихона Задонского с сопроводительным письмом, в котором дает советы «относительно чтения» творений святого (письмо не сохранилось)[4]. В ответном письме к графу Толстому из Франкфурта на-Майне от 23 марта (н. ст.) того же 1845 года Гоголь наставляет друга: «Будьте же тверды и не уставайте в молениях, исполните буквально всё, что я вам писал относительно чтения Тихона…»[5].

Сохранился автограф Гоголя, представляющий собой библиографическую заметку о материалах к житию святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, опубликованных в 1845 году в журнале «Маяк»: Некоторые черты из жизни преосвященного Тихона, епископа Воронежского[6]. Редакцией журнала к статье было сделано примечание: «Сведения сии заимствованы из описания жизни Преосвященного Тихона, сделанного бывшим его с 1770 года келейником, Елецким мещанином Василием Ивановичем Чеботаревым. Означенное жизнеописание в рукописи имеется в Орловской и Воронежской Епархии в весьма многих руках. Оно написано Чеботаревым в дополнение жизнеописания, сделанного Преосвященным Евгением <Болховитиновым>. Некоторые сведения о себе сообщил Василию сам Преосвященный Тихон»[7].

Судя по одному из примечаний к статье, подписанному инициалами В. В., записки Чеботарева были напечатаны в журнале одним из постоянных сотрудников «Маяка» писателем Василием Александровичем Васильевым (1819–1899). Из сравнения с публикацией другого списка этих же материалов в журнале «Православное Обозрение» (приуроченной к открытию мощей святителя Тихона в 1861 году) явствует, что записки были напечатаны в «Маяке» с некоторыми сокращениями. По указанию редакции «Православного Обозрения», записки Чеботарева были предоставлены журналу писателем Петром Дмитриевичем Шестаковым (1826–1889). Примечательно, что десятью годами ранее, в 1851 году, Шестаков, будучи учителем 4-й Московской гимназии, встречался с Гоголем на бельведере дома Пашкова в день 25-летия коронации Императора Николая I (22 августа). Судя по его воспоминаниям, он тогда же беседовал с писателем. Возможно, что со слов Шестакова Гоголь написал на отдельном листе библиографическую заметку о материалах к житию святителя Тихона, опубликованных в «Маяке».

Трудно сказать, в какой степени сочинения святителя Тихона Задонского отразились в творчестве Гоголя. Этот вопрос нуждается в изучении. Приведем только один пример. Эпиграф к комедии «Ревизор» гласит: На зеркало неча пенять, коли рожа крива. – Эта народная пословица разумеет под зеркалом Евангелие, о чем современники Гоголя, принадлежавшие к Православной Церкви, прекрасно знали. Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно существует в православном сознании. Гоголю вполне могло быть известным высказывание святителя Тихона, который говорил по этому поводу: «Христианине! что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и исправляют тело свое и пороки на лице очищают... Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зеркало и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?»[8].

В выписках Гоголя из творений святых отцов и учителей Церкви находим запись: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей»[9].

И в заключение.

Хорошо известны предсмертные слова Гоголя: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..». Последние часы жизни умирающего писателя описаны доктором А.Т. Тарасенковым в его записках: «Позже вечером (20 февраля. – В. В.) он, по-видимому, стал забываться и терять память. <…> Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: „давай, давай! ну что ж?“ Часу в одиннадцатом он закричал громко: „Лестницу, поскорее, давай лестницу!..“ Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели и посадили на кресло»[10].

Исследователи не раз отмечали сходство предсмертных слов Гоголя о лестнице с тем, что сказал незадолго до своей блаженной кончины святитель Тихон Задонский.

«„Я видел сон, – говорил Святитель любимцу своему, елецкому горожанину Косьме, незадолго до своей кончины, – я видел среди монастыря необычайно высокую лествицу, которой верх скрывался в облаках. Ее окружало множество народа. Вдруг подводят меня к этой лествице и велят всходить по ней. И я сколько ни отговаривался от сего слабостью сил моих, должен был повиноваться требованию. За мною последовал и народ, и подсаживал меня все выше и выше, так что я не чувствовал никакой усталости. Наконец, когда подходил к самым облакам, проснулся“»[11].

В православной святоотеческой литературе «лествица» – один из основных образов духовного возрастания. Он восходит к Библии, а именно к видению патриарха Иакова: И сон виде: и се, лествица утверждена на земли, еяже глава досязаша до небесе, и Ангелы Божия восхождаху и низхождаху по ней (Быт. 28: 12) (русский перевод: И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и Ангелы Божия восходят и нисходят по ней). В Священном Писании этот образ встречается также в Евангелии, где Господь Иисус Христос отождествляет Себя с Богом в этом видении: И глагола ему: аминь, аминь глаголю вам, отселе узрите небо отверсто и Ангелы Божия восходящыя и нисходящыя над Сына Человеческаго (Ин. 1: 51) (русский перевод: И говорит ему в ответ: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому).

Этот фрагмент входит в паремии (избранные места из Священного Писания), читаемые в Церкви на Богородичные праздники, и встречается во многих акафистах: Пресвятой Богородице – «Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог (на иконе Богородицы Неопалимая Купина среди других символических изображений есть и лествица, образ сошествия Господа на землю через плоть Богородицы как по некой лестнице); радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо»; святителю Николаю, небесному покровителю Гоголя, – «Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси...» Примеры такого словоупотребления мы находим и в выписках Гоголя из церковных песней и канонов служебных Миней.

Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал из нее подробные выписки. Есть все основания полагать, что уже в конце 1820-х годов он составил рукописный сборник «Из книги: Лествица, возводящая на небо». Этот гоголевский автограф довольно значительного объема (на девяноста двух страницах, в восьмую долю листа) и написанный каллиграфическим почерком до 1938 года находился в Харьковском Историческом музее (бывшем Музее Слободской Украины имени Г.С. Сковороды); дальнейшая его судьба неизвестна[12].

Дошедший до нас автограф Гоголя, хранящийся ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге и датируемый приблизительно 1843 годом, включает в себя выписки из «Лествицы» в том переводе, который был издан в Москве в 1785 году с названием «Лествица, возводящая на небо» (возможно, что Гоголь пользовался и другим изданием этого перевода). Цитаты и реминисценции из нее встречаются в письмах Гоголя первой половины 1840-х годов. По всей видимости, в своих заграничных странствиях писатель имел при себе составленный им рукописный сборник.

Влияние «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского можно предположить в разных произведениях Гоголя, но в «Выбранных местах из переписки с друзьями оно ощущается с очевидностью. Построенная как назидательный труд для современников, нечто вроде аскетического трактата для светских людей, книга Гоголя имеет подобную «Лествице» композицию и духовную направленность: восхождение человека от самого низкого, заземленного состояния – физической или душевной смерти (последняя определяется погруженностью в многообразные страсти) – через победу над страстями и умерщвление в себе «ветхого человека» – к конечной цели – стяжанию духа святого и воскресению (одна из последних глав «Лествицы» – «О земном небе, или о богоподрожательном бесстрастии и совершенстве, и воскресении души прежде общего воскресения»).

«Лествица» охватывает всю жизнь христианина. Она является важнейшей духовной книгой для монашествующих и мирян. Поэтому Святая Церковь благословила читать поучения из нее в дни Великого поста. Преподобный Макарий Оптинский установил чтение «Лествицы» в Иоанно-Предтеченском скиту во время великопостного богослужения (преимущественно в первую и Страстную седмицы) с тем, чтобы вся книга была прочитана в течение Великого поста.

Традиция переписывания «Лествицы» сохранялась в православном монашестве вплоть до ХIХ века. Так, преподобный Моисей Оптинский переписал ее в 1810 году в бытность рясофорным монахом Тимофеем (Путиловым) в Свенском монастыре. В архиве Оптиной Пустыни сохранился также рукописный перевод «Лествицы» на русский язык, сделанный святителем Игнатием (Брянчаниновым) в 1845 году.

Слова Гоголя и святителя Тихона о Лествице накануне кончины свидетельствуют, как глубоко жил этот духовный образ в их сознании. Что касается Гоголя, то и в жизни, и в творчестве он шел самым трудным, самым сложным путем – путем церковной аскетики – восстановления в себе образа Божия, воцерковления своих писаний. И он остался одиноким подвижником в литературе, почти никем не понятым.

Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член Союза писателей России

Примечания:

[1] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 6. М., 2009. С. 225–226.

[2] См.: Там же. Т. 9. С. 128–130.

[3] Творения Тихона Задонского. М., 1825. Т. 2. С. 104, 110.

[4] Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852): В 7 т. Т. 5. М., 2018. С. 43.

[5] Там же. С. 55; см. также: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 74.

[6] См.: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. С. 492; 890.

[7] Там же. С. 890; см. также: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 7. С. 123.

[8] Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского: [В 5 т.] Т. 4. М., 1889 / Репринтное издание Свято-Успенскиого Псково-Печерского монастыря. М., 1994. С. 145.

[9] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. С. 93.

[10] Тарасенков А.Т. Последние дни жизни Н.В. Гоголя. Изд. 2-е, доп. по рукописи. М., 1902. С. 27.

[11] Цит. по: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 7. С. 333; см. также: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: В 3 т. Т. 3. С. 927.

[12] См.: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6. С. 297–299; 663–668; Т. 9. С. 808.