Усаживаясь поудобнее, чтобы начать писать о новой книге Эвелины Азаевой, я намеревался порассуждать о женской прозе современной. Точнее, о прозе, написанной современными женщинами. А ещё точнее – о современной прозе, написанной женщинами. О мире остроумных дам и сопутствующих им мужичков-слабачков.

Чтобы выглядеть поубедительнее, намеревался вспомнить о некоторых деталях общения с достаточно известными пишущими дамами, чтобы в конце концов вывернуть что-нибудь "эдакое".

Но потом вспомнил, как меня журил двадцать с лишним лет назад один православный грузинский еврей, человек, далёкий от «скрепного» отношения к православной вере, а именно скорее аскет. Во всяком случае, хороший психолог.

«Вот тут мы себя изображаем на фоне Эльбруса, да? Вот так и напишем: «Я на фоне Эльбруса». Или ещё лучше: «Эльбрус и я». А?»

Нет, так не пойдёт.

Хвастаться какими-то намёками на счастье обедать или ужинать со «звёздами», кокетничать, делая вид посвящённого – это нехорошо.

Поэтому рассуждать о современной прозе, написанной женщинами, я не стану. А просто расскажу о новой книжке Эвелины.

Для начала пропущу даму вперёд.

Филолог Елена Набиева пишет: «В прозе Азаевой мне близко то, как она по-журналистски профессионально схватывает и вербализует детали. В рассказах четко выстроенный сюжет, нет излишних описаний и тяжеловесной лексики. Тексты читаются легко: много диалогов, точно характеризующих героев, а описания чувств лаконичны. Её герои ходят рядом, чувствуют, как мы, и живут похожей жизнью, хотя часто это не россияне, а эмигранты из бывшего СССР. Читаешь и понимаешь: человеческие проблемы одинаковы на всех континентах, просто антураж разный».

Да, всё так и есть.

Мне очень жаль, когда у нас на форуме «Русской народной линии» люди, одинаково мне симпатичные, между собой ссорятся и даже обзывают друг друга нехорошими словами. наверное, это происходит из-за того, что в оппоненте мы видим не человека, а носителя неких идей, которые тоже разделяет кто-то, мне лично малоприятный… и я уже не с конкретным собеседником спорю, но обрушиваю всё своё раздражение, адресованное тому, другому, которые думает так же, как он…

Это я к тому, что для кого-то, быть может, Эвелина является воплощением каких-то не таких идей, и кто-то – по этой причине – не стал знакомиться с её рассказами, споткнувшись о жёсткие высказывания в её публицистике.

Это зря.

***

В одном из интервью Эвелину спросили: «Какой должна быть иммигрантская проза?

«Проза любая должна быть честной и искренней в первую очередь. А если она честная, то она автоматически становится смелой. Потому что в наше время “демократии и свободы слова” некоторые вещи все-таки люди произносить побаиваются. Так вот, писатель должен обойти эти рифы и все-таки сказать…

Проза также должна быть моральной. Да, представьте себе. Любое классическое, то есть лучше литературное, произведение – это проповедь. Не скучное поучение и морализаторство, а вдохновенная проповедь чего-то. Завуалированная в сюжете. Проповедовал Достоевский, проповедовал Чехов, проповедовал Бунин…

Проза непременно должна быть интересной. Чтение книги – это общение с автором вживую. Он делится с тобой историями, мыслями, ты внутри себя отвечаешь ему. Так вот, чтобы делиться мыслями, надо их иметь и хорошо отличать то, что интересно только тебе, от того, что интересно большинству.

У меня герои одни и те же – простые наши иммигранты. Дальнобойщики, строители, домохозяйки, художники и журналисты, компьютерщики, пенсионеры…

А ещё они у меня – полукровки, которых та и другая сторона не принимает до конца, брошенные мужья, благодарные и неблагодарные невестки, активисты русского движения в Канаде, влюбленные цветочницы и… ну, не перечислить. Среди героев есть и россияне. В новую книгу, например, затесался судья, который вынес смертный приговор… Причём, это реальный персонаж. Я, вообще, не так уж много и сочиняю…»

«Надо отдать должное этой стране – ветераны были прекрасно размещены, получали бесплатный медицинский уход, эмигрантские организации пробили нашим фронтовикам пенсию, всевозможные активисты их навещали, поздравляли по праздникам и одаривали. Навещали и еврейские организации, тоже с дарами. Правда, не маму. Она русская, уроженка Самары в нескольких поколениях. По еврейским праздникам к ней в дверь стучали ребята с пейсами и в шляпах и интересовались иудейка ли она. Мама отвечала, что нет, и ребята, посожалев, уходили. Маму это веселило.

– А он мне говорит: «Ну что, совсем-совсем нет нашей крови?»

– Нет, – говорю. А он на меня с таким сожалением смотрит. Понравилась я ему. Хочется ему, чтобы я тоже была еврейкой. Потому что я - красивая старушка». («Стужа»)

«Непросто бывшим советским живется на чужбине. То есть евреям, как ей кажется, полегче – они народ тёртый в многовековых эмиграциях. Граждане мира. Чувствующие себя как рыба в воде в торговле и бизнесе. Организации у них свои в Канаде есть и чаще всего имеются родственники. А русским эмиграция оказалась – туши свет. Ни родных, ни знакомых в новой стране, ни русских. Поначалу все мыкаются как слепые котята, набивают шишки, переживают подлинные трагедии – и семьи рушатся, и в тюрьму попадают из-за незнания законов. Но не возвращаются. Гордость не дает. Все же видели, как ты уезжал. Вернуться лузером кому охота? Вот и преодолевают. Плачут, но терпят. Потом, конечно, на ноги встанут, ибо терпение и труд всё перетрут, но сколько же боли будет храниться в сердце! И тогда тем более назад не поедут, так как во-первых уже встали на ноги, а во-вторых, сработает “эффект казино”: столько пережито, столько вложено, что как бросишь? Надо отыграться. До счастья – рукой подать». («Фантом дружбы»).

«Одна из проблем эмиграции состоит в том, что взрослые люди приезжают в страну не зная её языка. Их дети язык схватывают сразу, в школе. А родители учат долго, спрашивают у детей как то, как сё называется, просят детей звонить в разные организации, ходить вместе с ними в банк, к доктору, по магазинам в качестве переводчика… И складывается ненормальная ситуация, когда ребёнок — главный. Когда ты зависишь от него. И в следующий раз, когда он получит плохую оценку, ты задумываешься ругать ли его, ведь он вчера так тебе помог — сходил в аптеку. Неплохой ведь ребенок.

Смолчишь тут, смолчишь там… И ребёнок почует власть. Превосходство. Некоторые дети даже начинают презирать родителей, стесняться их акцента, беспомощности. Так ведь ещё ты совершенно бессилен перед школой своего дитяти». («Стужа»)

«Самое редкое чувство, которое посещает эмигранта – безмятежность. Как она выглядит – никто не помнит». («Широкие люди»).

«На следующий день многие из этих “ледей” и джентльменов становились хозяевами автомастерских – в грязных жилетах валяющихся под машинами, хозяевами продуктовых магазинов – самолично таскающими тяжёлые ящики и лебезящими перед покупателями. Становились певцами русских ресторанов, развлекающими своими вполне профессиональными голосами (получше, чем у многих российских «поющих трусов») пьяных танцующих… Становились дальнобойщиками, променявшими жизнь на деньги для семьи». («Фантом дружбы»).

***

«Перелётные люди» начинаются с рассказа «Недобитки и иже с ними». Мне рассказ очень по нраву, поскольку там поднимается тема соотношения Русского, советского и антисоветского в нас.

Я, к примеру, настроен антисоветски. Ещё четверть века тому был искренним «православным сталинистом», полагая, что все противоречия позади, что все мы – один народ и так далее. Но поработав на «Русской Народной Линии», пообщавшись с советскими патриотами, понял, что это – не так, что мы – очень разные, и несмотря на хождения в «Бессмертных полках» и наличие общего врага, мы «не вместе». Со мной станут спорить российские патриоты, дескать, «на Донбассе в одном окопе и православные, и безбожники, и коммунисты, и антикоммунисты». Да, это так. Наличие общего врага, тем паче, врага осязаемого, несомненно, сближает. На некоторое время. В «дружбе против».

Но это – слабенькая основа. Об этом писал святитель Николай (Велимирович), рассуждая о том, что люди могут объединяться либо в «негативной» эмоции, либо в «литургийной». «Негативная эмоция» объединяет, но ненадолго. Потому что если души наполнены духом противоборства, то потом этот же дух никуда из душ не подевается, просто перенаправит свой вектор. Это не значит того, что мы должны быть «толерантными», то есть неспособными к отторжению. И гнев должен быть в нашем арсенале, и даже ярость благородная.

Но если ярость будет неблагородной, а гнев будет просто ненавистью по отношению к тем-то и тем-то, то ничего не получится долговечного. Народа точно не получится. Даже завалящей политической нации. Украина современная тому пример.

Итак, в рассказе, с которого начинается книга повествуется о сосуществовании разных русских людей, оказавшихся на чужбине – русских антисоветчиков первой волны эмиграции, русских советских третьей волны и нерусских советских второй волны. У русских советских третьей волны практически отсутствует национальное самосознание, и объединены они, пожалуй, только языком и, быть может, схожестью бытовых проблем. Мне они очень напомнили «Русское Движение Украины», которым я занимался в молодости. Это были обычные советские люди, которые просто отказались принимать «идентичность пещеры», точнее, «идентичность хутора». Положительной программы никакой не было, было просто нежелание отождествляться с теми, кому дали порулить, разжигая мало-помалу пожар войны.

Такие люди, чаще всего лишённые целостного православного и национального мировоззрения, вынуждены становиться на позиции советского патриотизма.

Соответственно, всё встраивается в незамысловатый контекст: если против Советского государства – стало быть, «плохие»; если за – «хорошие». По такой логике не только Сахаров, но даже Солженицын – несомненно «плохие», а что уж говорить о тех, кто в силу неких причин оказался по ту сторону линии фронта в 1941-45…

В этом рассказе как раз одна из конфликтных линий – как раз отношение к женщине, которая оказалась не там...

Вследствие чего переместилась из одного полушария в другое.

Что и как пришлось менять в себе героям – рассказывать не буду, читайте.

Одно могу сказать, чтобы успокоить советских патриотов: Эвелина как раз скорее настроена вполне просоветски. Другое дело, что просоветски – это вовсе не значит, что станет делать вид, будто коммунисты были «белыми и пушистыми». Вот два фрагмента из других рассказов.

В первом юную канадку, по происхождению из русских, дома учат истории:

«Вечером Женя проводит для дочери урок истории.

– Сталин, всё поняв в намерениях своих бывших сподвижников, попытался изловить их – заговорщиков, шпионов, агентов влияния, саботажников и “космополитов безродных”. Я тебе объясняла кто это... Не учёл, что они должны были, получается, сами себя сажать. И чтобы этого не делать, они хватали кого попало, ездили по городам и весям, и выдёргивали на смерть лучших... То есть, запомни: репрессии не были, во-первых, такими массовыми, как о том принято рассказывать в Канаде и США, а во-вторых, враги в органах управления государством извратили то, что хотел сделать для его защиты Сталин. Хотя, конечно, и его вина тоже есть. Он не пушистый и не розовый. Священников и дворян сажали и расстреливали с его ведома. И всё же он великий правитель. Зарубила на носу?» («Антивакцинщица»).

«Она давно заметила, что в общине, состоящей процентов на восемьдесят из вырвавшихся из СССР антисоветчиков, приехавших в Канаду через Израиль, выражение любви к России, или даже малейшая похвала чему-то советскому или российскому, вызывала истерику. Патриотизм тут же увязывался с антисемитизмом. Эмигрантская публика была уверена, что любить Родину и евреев одновременно невозможно. И Лиза удивлялась этому стойкому самобичеванию, не могла понять причины явления. Думала: и что, теперь от Родины отречься и не защищать ее что ли? Чтобы в “измах” не обвинили.

И еще думала что они, эти разоблачители Сталина и хулители Брежнева, даже не представляют себе какой огонь горит в русских сердцах. В детстве довелось проезжать мимо больших факелов посреди бескрайней равнины около Нижневартовска. Освещавшее полнеба пламя рвалось из недр мерзлой земли и было видно издалека. Взрослые объясняли, что горит газ. Такова и любовь русских к России, думала Лиза. Вечное, мощное, нутряное, природное горение». («Фантом дружбы»).

***

В рассказах Эвелины очень много интересных деталей, которые могут сказать о многом буквально парочкой штрихов:

«- А вот это наш проститутский район. Тут одни шлюхи живут.

- Остановите пожалуйста, - смущенно попросила Лиза. - Я тут тоже живу.

Она жила в многоквартирном доме, набитом такими же, как она, новыми иммигрантами. Много было русских. И не сказать, чтобы шлюхи» («Фантом дружбы»).

«Начал было читать. Но поскольку привычки к чтению не было, он быстро уставал, путался в именах героев, и вообще ему казалось, что это – пустое времяпрепровождение. А чтение романов и рассказов русских классиков так и вовсе портило настроение. Эти книги порождали смутную тревогу. В них ничего не было о нём, Гене, написано, но в то же время получалось, что всё там – о нём. О том, что он неправильно жил...» («Широкие люди»).

«Переехав из огромного Торонто в Оттаву, Женя обнаружила, что это маленькая деревня. Торонто – бизнес-город, население крутится-вертится в собственных компаниях, а потому не только мало замечает что там у соседей, но и у себя на приусадебном участке не видит ни бревна, ни соломинки. В Оттаве же, набитой госслужащими, после пяти вечера и все выходные население свободно. К чтению книг оно не особенно привержено, развлечений не сказать чтобы было много, а потому оно высаживает цветы и кустарники вокруг домов и наблюдает. Скошена ли у соседей трава, кто приехал (“ау, на дворе карантин, что за дела?”), кто уехал (“а к вашему дому пока вас не было подходил мужчина, коробку к дверям поставил, он вам кто?”). Бдят. Овца овце пастырь». («Антивакцинщица»).

«В России мужчина уходит, и чаще всего – с концами. Женщины на это жалуются, не принимает-де участия, вот ведь кобель какой. И да, это плохо. В Канаде другая крайность - папы душат заботой, права распределены пятьдесят на пятьдесят, даже если опека у матери. И так и будешь видеться с бывшим каждые выходные – в лучшем случае, а то и посреди недели будет “навещать ребенка”. На самом деле будет зорко следить чтобы у тебя никто не завелся. А если заведётся, то не всегда, но часто, начинается свистопляска – внезапные обвинения, что мама плохо следит за ребенком, он ест не то, спит не вовремя, у него синяки, ногти не стрижены, и всё такое. Угрозы и попытки отобрать дитя через суд. Это месть мужчины, который себе пока не нашёл другую и ревнует бывшую».

Пользуясь случаем, поделюсь «себяшкой» на фоне Эвереста. Недавно я окончил переводить роман современного сербского автора, и меня страшно удивил один штришок. Там главный герой сетовал на то, что «с бывшей женой почти не общаются, только раз в месяц по телефону». И это спустя пять лет после развода! Оказывается, женщины воспринимают таких мужей как манипуляторов. Если бы писал в блоге, то поставил бы смайлик. Правда, не знаю: какой именно. Но рассказы Эвелины читаю сейчас не в блогах, а на бумаге, поэтому оставлю смайлики при себе.

***

Очень важно, что перед нами – вовсе не пасквили в духе юмористов и сатириков, тешащих самолюбие постсоветских граждан рассказами про «ту-упых американцев». Несмотря на безжалостную и меткую критику как эмигрантов, которые ни за что не свете не вернутся на родину, дабы не прослыть неудачниками, так и порядочков этой насквозь промасоненной страны, Эвелина не забывает и о том хорошем, что там есть.

«Аня с теплым чувством подумала о Канаде. Она уже не раз замечала, что здесь жалеют бедных. Не власть, а простые люди. Жалеют и подчеркнуто вежливы с ними. Полисмены, подстилая матрасы бездомным, непременно называют их «сэрами». Канадцы знают как тяжело достаются деньги, и что иногда, даже если страстно хочешь их заработать, тебе просто никто не дает шанса, и это разрушает. Ты впадаешь в тоску, опускаешься, считаешь себя ничтожеством.

Но это ты так о себе думаешь. Многие другие понимают, что безработный или мало зарабатывающий - не значит плохой. Ты просто должен ловить свою удачу, и быть очень сильным. «Не отчаивайся, бро», - как поют рэпперы. Эминем вон в песнях рассказывает о бедном детстве, об отсутствии денег на самое необходимое, об униженности и тоске того времени.

Многие, очень многие это пережили в своей жизни. Выбрались, и теперь не могут смотреть с презрением на тех, кто еще не устроен. Смотрят с сочувствием.

В России за семьдесят советских лет забыли что такое капитализм. Какое у него каменное, холодное лицо. А здесь он никогда не прекращался. Ну и сказывается, наверное, то, что страна всё же христианская. Пусть атеизм в последние десятилетия тихой сапой завоевал её, но три зеленых листочка клевера, которыми Святой Патрик крестил язычников, периодически проглядывают из под снежной, холодной толщи современного канадского неолиберализма. Христианский дух страны всё равно ощущается то тут, то там…

…А ведь ещё в Канаде всегда возвращают утерянное владельцу. Заповедь «не укради» понимают очень конкретно. И к адюльтеру отношение куда более однозначное и суровое, чем в России. «Cheating» и все. Обман. И никакой иной интерпретации. Никаких рассуждений о любви, и о том, что «она оправдывает все».

Из-мена — это у нас, русское слово. То есть, ты обменял одну женщину на другую. И общество должно разобраться, может вторая — лучше, а может ты сильно влюблен, и тогда тебя можно простить. «Сердцу не прикажешь», «любовь — не картошка».

У канадцев строже. Cheating. Обман. Не обмен. Не нравится своя женщина — разведись. А не развелся и спишь с другой, значит читинг. И только». («Стужа»).

А вот, кстати, образцы чёрной стороны Канады. Например, в рассказе «Антивакцинщица» приводятся разнообразные ситуации, связанные с эпопеей коронобесия.

«С некоторых пор всех, прилетающих в Канаду её собственных граждан (иностранцев не пускают), заставляют селиться в гостиницы на карантин за свой счет. Но не в любые! Правительство составило список отелей, и проживать можно только в них. А они подняли цены в разы! И проживание в три-четыре дня стоит около двух-трех тысяч долларов. Только после этого канадец имеет право ехать домой. Ограбленный и голодный. Потому, что в течение заключения его никуда не выпускают и приносят в номер скудную, безобразную еду. В качестве обеда – маленький сэндвич и крохотная коробочка сока. Чтобы не сдох. В коридоре стоит детина в униформе и смотрит, чтобы ты не вышел и не докупил еды...»

***

Рассказ «Стужа» повествует о таком, увы, типичном для современного мира несчастье, как о наркомании ребёнка. Рассказ, слава Богу, оканчивается вполне оптимистично, потому что тем, кто с этой бедой сталкивается вплотную, тому нужна надежда, в том числе и надежда, которую показывает художественное произведение.

Художественное произведение, но не сказочка.

Это важное и принципиальное уточнение.

«– Володя, нам кажется, что твой сын употребляет героин.

Двадцатилетний сын тогда находился в Питере, в гостях у родственников.

Услышанное было настолько ошеломительным, что я спросил не «с чего ты взяла», а «почему именно героин?»

…В коридоре, в очереди, я повстречал русскую, Викторию. Выглядела замученно. Она пришла чтобы заплатить остаток суммы. Вносила частями. Узнав, что я тоже хочу очистить сыну кровь, и очень надеюсь, что после этого его к наркотикам больше не потянет, она сказала:

- Бесполезно. Я ещё даже не всё выплатила, а он снова укололся… Сын... Только теперь ему это дешевле обходится. Раньше большая доза была нужна, чтобы «штырило», а теперь маленькой достаточно, кровь-то очищена. Не тратьте деньги впустую.

…Мы много разговаривали с Аней в те дни. Целые вечера. И признались, что хоть мы и «пролечились» в Москве вместе с сыном, но ничего не сделали из того, что советовали врачи. То есть «сорвались» так же, как и Вадик. Впустую с нами отработал психотерапевт. Более того, мы вообще вели себя по прежнему — накричали, унизили, а самое главное — никому про наркоманию Вадика не рассказали, и сейчас он, скорее всего, уже берёт у бабушки пенсию на покупку героина».

Но рассказ, как говорилось выше, оканчивается хорошо. и там не просто хэппи энд, но и понимание очень серьёзных вещей:

«Крест должен жечь тело. Чтоб душа не спала».

***

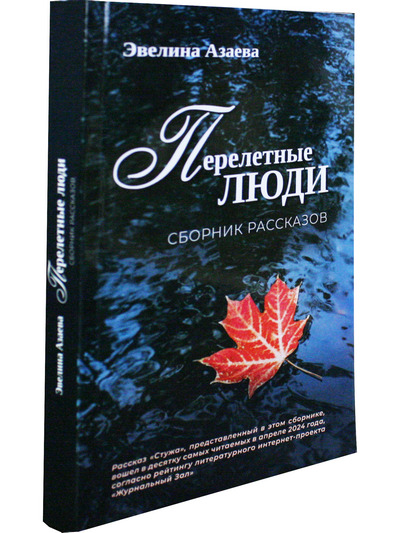

«Перелётные люди» - третья книга Эвелины Азаевой. «Полное накрытие» (2016); «А хочешь в Канаду?» (2019). В «Перелётных людях» одиннадцать рассказов. Не десять и не двенадцать.

С одной стороны, один рассказ вываливается из сборника, можно было, ИМХО, и без него. С другой стороны, в этом какой-то символ. Одиннадцать – не двенадцать. Есть ещё сказать. Много чего.

Уверен, скажет.

14.

Второе. При чем тут хоккей? Там свои страсти.

/////////////////////

Как причем? Это одно из отображений наглядного духа нации - народа, как, впрочем и американский «свальный» регби… И тот первый матч серии наглядно показал каков он у канадцев… «Вроде» «родина» хоккея оттуда, но посмотрите каков дух привнесли в него Советы да и те же европейцы? А раскатисто-просторный «русский» хоккей с «мячиком» и «круглыми» клюшками - где там «угольник»-отпечаток канадского «христианского» духа – у нас даже «шайбо-гонные» ледовые арены и те «поширше» будут? Почему? Так, «наверное», оттого, что у «кленовых» легшее «любить» «ближних» - у Высоцкого замечательно это выражено:

«Профессионалам, отчаянным малым,

Игра — лотерея: кому повезёт

Играют с партнёром, как бык с матадором,

Хоть, кажется, принято наоборот.

Как будто мёртвый лежит партнёр твой.

И ладно, чёрт с ним, — пускай лежит.

Не оплошай, бык, — бог хочет шайбы,

Бог на трибуне — он не простит!

Профессионалам судья криминалом

Ни бокс не считает, ни злой мордобой.

И с ними лет двадцать кто мог потягаться —

Как школьнику драться с отборной шпаной?!»?

Кстати, упомянутый в песне «Профессионалы» бокс – тоже ведь ненашенский (в отличие от кулачных «обнимашек») и «родиной» с Туманного Альбиона (?) – тоже, станем «утверждать» – «христианского»?

Кстати, Владимир Семенович затронул «дух» и этой сферы «мордобоя» в «Песне о сентиментальном боксере»…

«..Удар, удар… Ещё удар…

Опять удар — и вот

Борис Буткеев (Краснодар)

Проводит апперкот.

Вот он прижал меня в углу,

Вот я едва ушёл…

Вот апперкот — я на полу,

И мне нехорошо!

И думал Буткеев, мне челюсть кроша:

И жить хорошо, и жизнь хороша!

При счёте «семь» я всё лежу —

Рыдают землячки.

Встаю, ныряю, ухожу —

И мне идут очки.

Неправда, будто бы к концу

Я силы берегу, —

Бить человека по лицу

Я с детства не могу.»…

Что – персонаж Буткеев «выбивается» из общего ряда превалирования духа народа? Так «в семье не без « урода»» и разве не факт, что число таковых в духовно-нравственном отношении после «открытия» нараспашку «шлюзов» нарастало едва ли не в геометрической прогрессии во многих «сферах» уже явно не русского характера жизни? А СССР то ведь в нравственном (!) отношении все на высоте был в «развитые годы»…

- Вы не представляете, сколько и какой заразы хлынет в вашу страну с падением «занавеса» - еще на «заре перестройки» в интервью сказал известный один из умудренных жизнью итальянских режиссеров, приглашенный поработать в Большом Театре…

Какова «мораль»?

Речь все же следует вести о превалирующем в том-ином народе – нации духе…

13.

«Так что совершенно не при чем тут украинцы или не украинцы. И, кстати, если уж пошла о них речь, то их приняли, а потом отвезли в неотапливаемые бараки в холоднющей провинции Альберта и они там умирали тысячами... Так их наказали за то, что они обладали паспортами Австро-Венгрии, с которой Канада в Первую мировую воевала.»

Фиалка:

«Еще раз: это страна изначально христианская. И христианский дух в ней присуствует.»

///////////////////

Ну и как это все «стыкуется»? Скажете тоже – присутствует… Лучиком солнышка, пробившимся в целом темнющую пещеру? И даже в этом случае утверждение будет «натянутым»… И «порукой» тому – тот же канадский хоккей и упомянутая встреча-серия 1972 года советских хоккеистов с канадцами…

12. Ответ на 11, Потомок подданных Императора Николая II:

11. Ответ на 10, Фиалка:

Если бы страна принимала только украинцев, можно было бы что-то говорить о ее особой расположенности. А она принимала всех, как и США. И наших духоборов тоже, заметьте.

Второе. При чем тут хоккей? Там свои страсти.

Еще раз: это страна изначально христианская. И христианский дух в ней присуствует. Несмотря ни на какие плохие явления - ЛГБТ и прочее. Если бы этого духа не было, там уже и Рождество бы не праздновали. Разочарую вас наверное, но и в США христианский дух жив и довольно силен. Вы просто не знаете о множестве битв, которые ведут христиане Северной Америки.

Канадец (ком. №3) вывез семью из Канады как раз из-за невозможности воспитывать детей на основе христианских ценностей. Это главная причина. Он сам верующий протестантского толка (без принадлежности к определённой деноминации, насколько я понял). Он указывает на возрастание в Канаде трудностей с осуществлением фермерской деятельности, но главное - постоянное юридическое усиление ограничений для христианского образа жизни.

10. Ответ на 9, Александр Волков:

Если бы страна принимала только украинцев, можно было бы что-то говорить о ее особой расположенности. А она принимала всех, как и США. И наших духоборов тоже, заметьте.

Второе. При чем тут хоккей? Там свои страсти.

Еще раз: это страна изначально христианская. И христианский дух в ней присуствует. Несмотря ни на какие плохие явления - ЛГБТ и прочее. Если бы этого духа не было, там уже и Рождество бы не праздновали. Разочарую вас наверное, но и в США христианский дух жив и довольно силен. Вы просто не знаете о множестве битв, которые ведут христиане Северной Америки.

9.

Николай: - Предлагаю дружить домами.

Гоша: - Согласен. Встречное предложение - дружить семьями.

- Интересная мысль.

Фиалка:

«В Канаде проживает 39 миллионов человек. И да, в ней есть какие-то недостатки, в том числе крупные, вот как с гостиницами в пандемию, но тем не менее, христианский дух ощущается то там, то тут - в других явлениях. Что непонятно? То же и в России - с одной стороны страшные бытовые преступления, мигранты, с другой стороны - тоже христианский дух ощущается то там, то тут. Грехи одних не исключают подвижничества других.»

//////////////

А как, например, такое предложение – измерить «ощущение» духа… клюшками? «Вон», по «тому» же первому матчу в Канаде советских хоккеистов в известной серии 1972 (?) года – нагляднее-то, пожалуй, и быть не может?

И что за дух у канадцев превалировал-то на площадке в ходе игры, а «особливо» явил себя после финального свистка с их разгромным проигрышем?

«Мнится», что советский дух был куда несопоставимее нынешнего российского «христианского» и уж совсем вне досягаемости для «христианского» канадского? Кстати, чем не показатель «того» – и послевоенная «притягательность» Канады для «выходцев» из Западной Украины вполне «определенного толка»?

8. Ответ на 7, Фиалка:

Например сегодня знаю множество людей, которые бегут от ж*добандеровства украинского, но бегут в Германию, потому что Россия развернёт в Шереметьево - и назад в лапы тех, от кого пытались сбежать.

А в той же Германии можно и работать и вести вполне христианский образ жизни, хотя до храма приходится добираться по 3-5 часов.

7. Ответ на 1, Алекс. Алёшин:

6. Ответ на 4, Александр Волков:

5. Ответ на 3, Потомок подданных Императора Николая II:

А за каким лядом? Зачем русскому человеку чужбина ежели его из России никто силой не гонит? Чего он там забыл? Ежели гонят оно, конечно, понятно, деваться некуда. А ежели нет? Вот этого я не могу понять.

https://youtu.be/LDII7WMpUZQ?si=8Kz89kvL3mv09-Ru

Аренд переехал с семьёй (8 детей) из Канады в Россию. Построил дом, поставил флагшток с российским флагом.

Описка - 8 человек, детей шестеро.

https://boosty.to/countrysideacresrussia?ysclid=m5m28dsi3c257332556