Часть первая

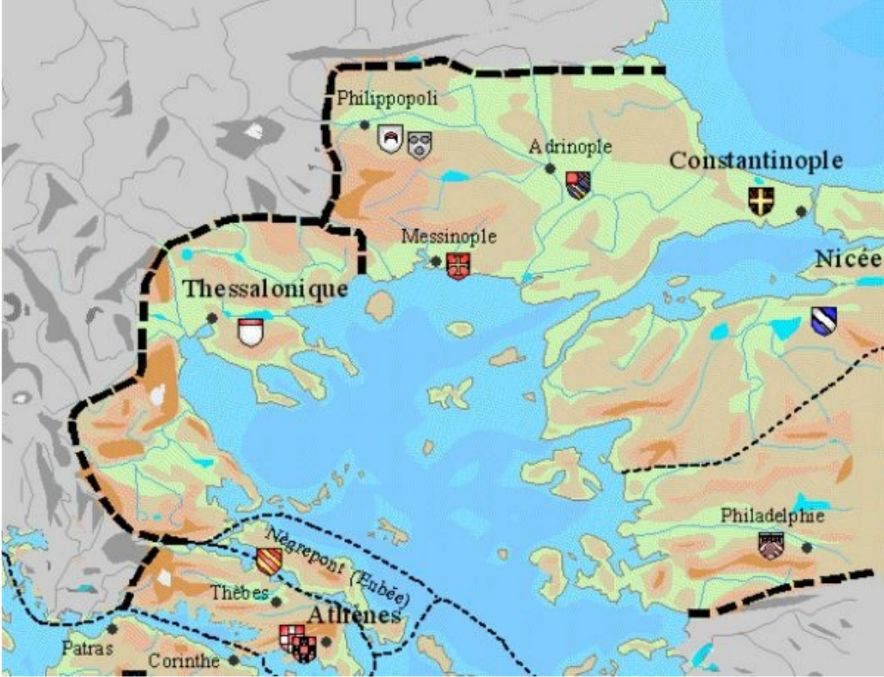

Карта Латинской империи

Проповедь на Евангелие (Лк. 12:16-21) в храме на Радужном массиве Киева 6.12.2020 г.

Четвертый крестовый поход, превратившийся из «пути ко Гробу Господню» в венецианскую кампанию, знаменовал глубокий кризис крестоносного движения. Итогом этого похода стал окончательный раскол западного и восточного христианства. Византия после этого похода перестаёт существовать как государство на 50 лет; на месте бывшей империи создаются государства: Латинская империя, Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезундская империя. Часть бывших имперских земель в Малой Азии была захвачена сельджуками, на Балканах – Сербией, Болгарией и Венецией. Независимость удавалось сохранить лишь трем разрозненным частям Византии – Эпирской деспотии на западе Балканского полуострова, Трапезундскому государству на северном побережье Малой Азии и Никейской империи, зажатой между владениями крестоносцев и территориями, захваченными турками-османами. Просуществовавшая до 1261 г. империя из всех византийских земель включала лишь Фракию и Грецию, где французские рыцари получили в награду феодальные уделы. Венецианцы же владели константинопольской гаванью с правом взимать пошлины и добились торговой монополии в пределах Латинской империи и на островах Эгейского моря. Тем самым они выиграли от Крестового похода больше всех, но до Святой земли его участники так и не добрались[1].

Папа пытался извлечь из сложившейся ситуации собственные выгоды – он снял с крестоносцев отлучение от церкви и принял Латинскую империю под свое покровительство, надеясь укрепить союз греческой и католической церквей, но союз этот оказался непрочным, а существование Латинской

Император Византии Михаил VIII Палеолог.

Император с 1259 в Никее, с 1261 по 1282 в Константинополе

империи способствовало углублению раскола. Население страдало не только от непосильных налогов и поборов, но и от гнета чужеземцев, попиравших культуру и обычаи православных греков. Православное духовенство возглавляло движение сопротивления против поработителей.

Однако надежды латинян на полную победу над Византией оказались тщетными. Основатель династии Палеологов – глава Никейской империи Михаил VIII сумел собраться с силами и в 1261 г. отвоевал Константинополь, а затем изгнал западноевропейских феодалов из Византии. Но восстановленная Империя ромеев уже не смогла обрести прежнюю мощь и прежние границы. Теперь она занимала на Балканском полуострове лишь Фракию и Македонию, а в Малой Азии только северо-западную часть. Кроме того, Византии принадлежали и некоторые острова в Эгейском море. Освобождение столицы увеличило агрессивность Запада.

Стены Константинополя. Миниатюра XV века

Византийский император Михаил VIII не нашел иного средства предотвратить угрозу завоевания империи католиками, кроме как заключить церковную унию с Римом. В конечном счете, это ему ничего не дало: западные государства очень ненадолго отказались от агрессивных намерений, но среди подданных Михаила VIII уния вызвала почти всеобщее неприятие, и императору вместе с униатским патриархом Константинопольским Иоанном Векком потребовались широкие репрессии против противников унии. За время западного владычества былое величие Византии было утрачено. Новому императору требовались огромные средства не только для восстановления утраченного, но и для обороны отвоеванной империи. Ждать помощи можно было только от папы ценой соединения Церквей под властью Рима.[2] В результате переговоров император Михаил VIII согласился подчинить Константинопольскую Церковь папскому престолу вопреки сопротивлению духовенства и народа. В 1274 году папа созвал собор в Лионе.

Делегация, представлявшая Константинопольскую Церковь, была крайне непредставительной и возглавлялась низложенным патриархом Германом. Константинопольская делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства. Так Константинопольская Церковь формально вступила в унию с Римским престолом. Однако вскоре стало очевидным, что принять папские условия императору оказалось гораздо легче, чем навязать их Церкви и народу. Практически вся империя отвергла унию, Патриарх Иосиф отлучил императора от Церкви. Тем не менее, император Михаил VIII остался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственной машины, чтобы навязать ее народу. Императору удалось низложить патриарха, многие епископы, священники и монахи, отказавшиеся принять унию, были сосланы, брошены в темницы и замучены. Начались гонения на афонских монахов. Император пытался навязать унию и путем уговоров, объясняя ее политическую необходимость, но он оказался бессилен. Сторонники унии служили в пустых храмах, сестра императора, заявив, что «пусть лучше погибнет империя моего брата, чем православная вера», удалилась ко двору болгарского царя. Пять папских посольств, побывавших в Константинополе, докладывали папе, что Православная Церковь фактически не приняла унию. В 1281 году новый папа Мартин IV разорвал союз с

Терновый Венец Спасителя.

Сейчас хранится в соборе Нотр-Дам, Париж

Михаилом и отлучил его от Церкви. Через год в 1282 году со смертью императора Михаила Палеолога Лионская уния закончилась. Взойдя на престол, его сын Андроник II в 1283 году в Константинополе собрал собор, на котором осуждено было главное римское заблуждение — учение об исхождении Святого Духа и от Сына. В то же время осудили и униатов, и прежде всего патриарха Иоанна Века, который был низложен и сослан в заточение. За этим собором еще дважды на соборах подтверждалось отречение от унии. Храмы в которых совершалось униатское богослужение, были освящены вновь, как оскверненные. Через несколько десятилетий не осталось и следов Лионской Унии на Востоке. Первая попытка искусственного соединения Западной и Восточной Церквей так и не удалась, уния привела к разъединению внутри Восточной Православной Церкви. В историю Православной Церкви Лионская уния вошла как одна из самых позорных страниц православно-католических отношений.

При Палеологах экономика страны оставалась в запущенном состоянии, но культура этого времени переживала необыкновенный подъем.

Икона Божией Матери «Никопея». X в. Находится в

Соборе Сан-Марко в Венеции

Этот период назван Палеологовским Возрождением,[3] которое оказало огромное влияние на сопредельные с Византией страны: Сербию, Болгарию, Древнюю Русь. Это влияние ощущалось и в творчестве художников Итальянского Возрождения, в особенности венецианской школы. Мы полагаем, что историческое значение Палеологовского Возрождения не ограничивается хронологическими или географическими рамками. После захвата Константинополя турками и падения Византийской империи в 1453 г. это искусство продолжало играть свою роль в общеевропейском развитии. Восстановить Византийскую империю после латинской оккупации в её целости и в былом великолепии можно было только чудом. Шарль Диль впервые указал на несоответствие экономического, политического упадка Византии в последний период существования империи расцвету ее искусства.[4] Мы считаем, что блестящая пора Православного Возрождения на Афоне XIV-первой половины XV в. стала культурологическим феноменом, дав мощный толчок Православному Возрождению всех стран Византийского Содружества.

В 1204 году, после завоевания Константинополя латинянами, подпал под их власть и монашеский Афон. Но монашество не только сберегло

Стены Константинополя. Современная реконструкция.

высокий духовный авторитет восточно-христианской традиции, но и сумело успешно противостоять Михаилу Палеологу в 1274 году, когда император, исходя из политической целесообразности, хотел реализовать в стране Лионскую унию. В это время высшее церковное управление взял на себя римский папа Иннокентий III. Афонские монахи подверглись жестокому преследованию за устойчивость в исповедании православия. Мученически завершают свою жизнь многие Святогорцы в священных обителях Иверон, Ватопед, Зограф. Но, несмотря на гонения в период существования Латинской империи (1204–1261 гг.) все равно Святая Гора оставалась «крепостью православия» и оплотом в деле сохранения византийской культуры. Г.М. Прохоров в этой связи отмечает, что соотношение духовных сил в Византии к этому времени серьезно изменилось. Разгром в начале XIII в. участниками IV Крестового похода Ромейской православной империи привел к тому, что оплотом Православия стал уже не «Вселенский» патриархат Константинополя, а монашество на полуострове Афон.[5]

Вершина Святой Горы Афон

К началу XIII века Афон был весь усеян монастырями, так что казался одним большим монастырем; представлялся всецело иноческим царством. В то же время единством духовных целей он роднил все племена и соединял в одну общину представителей разных народностей. Все стремились к одной цели: вечному спасению; для всех Афон был высшей школой православно-христианского подвижничества. Это был монашеский рай, место святое, дом Божий и Врата Небесные. Этот могучий источник христианского просвещения не был погашен. Прот. Иоанн (Мейендорф) отмечает, что Империя и культурная гордость Византии были сломлены латинским завоеванием и нашествием турок и кроме православной Церкви не было никакого надежного якоря спасения, «но сила Церкви виделась не в шатких структурах Империи, а в ее эсхатологической, мистической и подвижнической традициях, хранителями которых были монахи».[6]

В 1300–1320‑х гг. исихазм существовал в форме религиозной практики, распространенной по периферии Византийской империи и не играл сколько-нибудь заметной роли в культурной и религиозной жизни Афона и Константинополя. Г.М. Прохоров, характеризуя на основе анализа агиографической литературы эти два относительно застойные десятилетия в религиозной жизни Византии, подчеркивает: «Даже на всем Афоне в это время молодой Григорий Синаит, специально разыскивавший молитвенников-исихастов, смог обнаружить лишь трех монахов, которые упражнялись немного и в созерцании».[7] Духовный упадок в Византии был последствием разрушительного крестового похода 1204 года и гонений на православие. Оккупация Византии крестоносцами сопровождалась вторжением на Святую Гору Афон. Так, в 1205 году Афон был оккупирован и разорен рыцарями IV Крестового похода, а в 1259 и 1285 годах он вновь подвергся нападениям латинян, с 1307 по 1309 год его захватывали и грабили католики-каталонцы. Во времена Крестовых походов, периода упадка царской власти (1204 – 1261 гг.) Афон терпит гонения и разорения

Готическая книжная миниатюра Осада Константинополя

Прибытие крестоносцев к Константинополю в 1203 году. Книжная миниатюра. Франция. XIV век

В среде молодой деятельной аристократии,

Император Андроник III Палеолог

озабоченной судьбами империи, сложилась мощная политическая оппозиция. Ее вождем выступил Иоанн Кантакузин, незаурядно одаренный мыслитель-государственник, находившийся в тесном контакте с лидерами церковной оппозиции. Эти консолидированные светские и церковные силы возвели в 1328 г. на трон Андроника III (Младшего), внука Андроника II. После восшествия Иоанна Кантакузина на императорский престол, в 1347 году, правителем в Мистру был назначен его сын, Мануил. Несмотря на юный возраст (26 лет), Мануил положил конец междоусобной вражде местных феодалов, заключил мир с соседями-франками и, даже, пытался построить свой флот для охраны побережья Пелопоннеса от турецких пиратов. Г.М. Прохоров отмечает, что когда во главе государства стал Иоанн VI Кантакузин, а все высшие церковные посты заняли монахи-исихасты (1347г.), то наступил новый этап «эволюции» исихазма как общественного явления – период закрепления достигнутых исихастами рубежей – в философии, в богословии, в общественной жизни (монастырской особенно) в борьбе за умы и в политике внутренней и внешней.[8]

Двойной портрет византийского императора Иоанна VI Кантакузина

в одеждах царя и монаха. Из рукописи Теологических сочинений

Иоанна VI Кантакузина. 1371 –13 75 гг.

Иоанн Кантакузин правил как Иоанн VI с 1347 по 1354 гг., в это время он был сторонником партии исихастов, поэтому за годы его правления эта партия укрепила свои позиции и помогла «окрепнуть Православию».[9] —В.В. Петрунин делает вывод: «Победа в гражданской войне опиравшегося на паламитов Иоанна Кантакузина делает исихазм политическим фактором восточноевропейского масштаба».[10] Иоанн Кантакузин избрал патриархом Филофея Коккина, фигуру «международного общественного движения».

Первая половина XIV века стала в истории византийской культуры периодом бурного Возрождения Православия – временем религиозно-антропологической и религиозно-философской ревизии древнего исихазма и превращением его во влиятельное культурное и общественно-политическое движение, объединившее православные страны Восточной Европы. «Идеологический кризис, в ходе которого в Византии произошла ревизия ее

Византия во время правления Императора Иоанна Кантакузина

традиционной духовной культуры, – как пишет исследователь древнерусской культуры Г.М. Прохоров, – являл собой столкновение двух разнонаправленных индивидуалистических течений: рационалистического гуманизма и созерцательного исихазма».[11]

Годы татаро-монгольского ига, междоусобных смут на Руси, византийских политических потрясений XIII в. и двух первых десятилетий XIV века затормозили приток русских иноков на Афон. Но и в тот тяжелый для Руси и Византии период выходцы с русских земель сохранили национальные монастыри на Святой Горе и продолжали поддерживать контакты с Отечеством. В XIV веке православный мир переживал состояние духовного подъема, который нашел выражение во всех сферах церковной культуры и искусства Византии и славянских стран. «В XIV веке Афон становится центром духовного Возрождения всего православного монашества. Это был интеллектуальный центр, о чем до сих пор свидетельствуют неисчерпаемые богатства афонских библиотек», – пишет прот. Иоанн (Мейендорф).[12] С этого момента и на долгое время Афон становится духовным центром Православного Возрождения с влиянием на весь православный мир: монастыри Святой Горы становятся оплотом исихазма – древнейшего учения православной Церкви. М.Н. Тихомиров указывает на тот факт, что в XIV–XV вв. еще более усилилось значение Афона как места, где русские образованные люди встречались с греками, сербами и болгарами: «Святая Гора была в полном смысле слова международным центром православного Востока, и значение ее в развитии русской культуры чрезвычайно велико».[13] Афонские монастыри становились очагами просвещения, книжности, где переписывались и переводились на языки христианских народов святоотеческие творения и церковная литература. Обители Афона, будучи не только духовными, но и культурными центрами, выполняли объединительную роль: идейной силой, связующей эти обители, выступало их религиозно-мистическое учение. Кроме Афона значительным центром такого рода, способствовавшим духовно-культурному общению и объединению славян и греков в XIV–XV вв., был Константинополь. Такое общение ромеев и славян стало основой сотрудничества в области культуры, искусства.

Ложкина Наталья Александровна, кандидат культурологии, сотрудник ГосЭрмитажа

[1] Четвёртый крестовый поход. Восток-Запад: Великое противостояние. Пер.V гл. из "A History of the Crusades" под ред. Кеннета М.Сеттона. Vol. II. The Later Crusades. 1189-1311. Eds. Wolff R., Hazard H. The University of Wisconsin Press, 1969. —300-901 pp.

[2] Эпоха крестовых походов. Под ред. Э.Лависса и А.Рамбо. – Смоленск: Русич, 2001. —С. 500-672.

[3]Прохоров Г.М. считает, что исихазм XIV-XVI веков, повлиявший на литературу, искусство, философию и политику, способствовал Православному Возрождению. Исихастские споры, по мнению Г.М. Прохорова, стали точкой и встречи, и расхождения двух европейских Возрождений, см. Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен / Г.М. Прохоров. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.—С.158-178; Молодым ученым В.В. Петруниным предпринята попытка целостного осмысления феномена политического исихазма в православной традиции, где рассматриваются различные аспекты влияния исихазма на социальную, политическую и культурную жизнь поздней Византии, в первую главу книги ученый включил параграф «Исихазм и Православное Возрождение», Петрунин В.В. Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата. — СПб.: Алетейя, 2009. —С.32 – 46;

Культура Византии / под ред. З.В. Удальцовой, Г.Г.Литаврина. – М.: Наука, 1984 - 1991. Ч. 1-3; Райс Д. Т. Византийцы. Наследники Рима. – М.: Центрполиграф, 2003, С. 1-100; Райс Д. Т. Искусство Византии. – М.: Слово, 2002. – С.1-150; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - СПб.: Азбука-классика, 2004. – С.2-55; Барынина О.А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох: Русско-византийская комиссия 1918-1930 гг. - Труды исторического факультета С.- Петербургского университета. Т.4.- СПб.: СПБГУ, 2010; Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых походов. - М.: Мысль, 2001. –С.2-60.

[4] Культура Византии. XIII - первая половина XV в./ под общ ред. Г.Г. Литаврина. – Москва : Наука, 1991.— С. 19.

[5] Прохоров Г.М. Древняя Русь как культурный феномен. – СПБ: Изд-во Олега Абышко, 2010. –С.135

[6]Прот. Иоанн (Мейендорф). Рим. Константинополь.Москва.М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет,2006. –С.61.

[7] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010 – С. 137.

[8] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010 – С. 143.

[9] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010 – С. 143.

[10] Петрунин В.В. Политический исихазм и его традиция в социальной концепции Московского Патриархата. — СПб.: Алетейя, 2009. – С.31.

[11] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен / Г.М. Прохоров. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.— С. 137.

[12] Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История церкви и восточнохристианская мистика. — М: Ди-Дик, 2000. — С. 301.

[13] Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. —М., 1969. — С. 137.