Василий Верещагин ещё при жизни стал известен как художник-баталист. Однако его «непатриотичные», как их называли, работы демонстрировали зрителям не триумф побед, а изнанку сражений — с погибшими, ранеными, измученными солдатами. Художник ходил не только в военные походы, но и путешествовал по всему миру, привозя эскизы для будущих полотен — экспрессивных, красочных и детальных*.

***

В возрасте восьми лет я был зачислен в Александровский кадетский корпус для малолетних в Царском Селе. В корпусе только старшее начальство было мужское, главный же надзор лежал на «дамах».

Всего было четыре роты: три из них готовили воспитанников к поступлению в петербургские сухопутные корпуса, а четвертая — в Морской. Директором был уже пожилой генерал-лейтенант Иван Ильич Хатов.

Ежедневно вставали по барабану, бившему два раза. Няньки мыли всем по очереди руки и физиономии мылом; потом, тоже по барабану, мы отправлялись в зал, где ожидали дирéктора. После его приветствия все вместе, вновь по команде, отправлялись в столовую, хором пели молитву, потом пили чай с булкой.

К восьми часам были в классах. По утрам было два урока, каждый по 1 ½ часа, в одиннадцать эти занятия заканчивались. В половине двенадцатого начиналась гимнастика или ученье — до половины первого. В час — обед. Так как классы начинались только в три, то после обеда зимою мы гуляли по мосткам внутри корпусного двора, а летом нас выпускали развиться на лужок. Ещё летом мы ходили гулять в большой Царскосельский сад, где встречали иногда маленьких великих князей — детей императора Александра II.

В шесть часов вечера классы кончались; все шли ужинать (давали щи, суп или какую-нибудь кашу), а в девять часов ложились спать.

Ученье велось довольно строго, без послаблений, и выбор учителей был сносный. Более всех других преподавателей я любил учителя русского языка Иванова, — отчасти за его добрый, весёлый характер, отчасти и потому, вероятно, что он сразу отнёсся ко мне с большим вниманием и добродушием. Рисованию учил художник Кокорев. Для урока сводили все три отделения роты в один большой класс, стены которого были увешаны лучшими рисунками. «Никогда, никогда, не научусь так хорошо рисовать!» — думал я, разглядывая их.

Кокорев занимался с кадетами усердно, всё время переходил от одного ученика к другому, поправляя рисунки. А проверять успехи приезжал действительный статский советник Сапожников, бывший инспектором рисования в учебных заведениях. Особенно отличившихся в этом предмете с гордостью представляли ему, но меня в их числе не было.

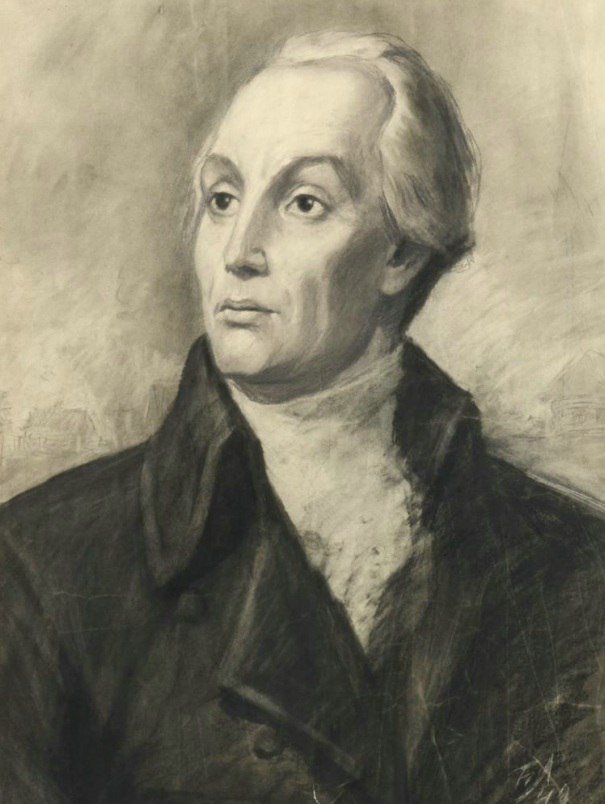

Однажды я красками срисовал с книжки портрет Паскевича, да так удачно, что воспитательница Богуславская тут же взяла рисунок и показала директору, который его похвалил. Она первая обратила внимание на мои способности и всячески меня поддерживала.

В то время среди кадет роты самым сильным мастером по части рисования считался Бирюлов, изображавший солдат, пушки, лошадей и всё что угодно. Попросишь его — «Бирюлов, нарисуй Бородинскую битву!», так он разложит краски кругом и методично начнёт выводить свои этажи разных «военных страхов».

Я слежу, бывало, за его рукой и думаю: «Господи, если бы я мог так же рисовать!» Вообще настроение кадет было высокопатриотическое, и все мы с благоговением засматривались на портреты царя Николая Павловича и царицы Александры Фёдоровны.

Во второй половине августа 1853 г. пришло время прощаться с корпусом для малолетних и переходить в Морской. Жаль было расставаться с Александровским корпусом, он оставил недурное впечатление — влияние женщин сказалось сильно, там не было грубости, чёрствости, солдатчины.

На новом месте мне было непривычно. Заметна была разница корпусов: здесь было все более казарменное и грубое. На первом же уроке учитель рисования Каменев отметил мой художественный талант: я нарисовал водяную мельницу. Каменев был удивлен, даже поражен: «Ого! — весело крикнул он. — Да мы с вами скоро познакомимся!».

И мы действительно сдружились. Я пользовался большим благорасположением и следовал указаниям этого доброго человека и в корпусе, и в его доме, который часто посещал. Учитель показывал мне свои этюды и картины, удивляя при этом рассказами о том, что «этот пейзаж писал четыре месяца, а вот эти ивы взяли семь месяцев». В то время я и предположить не мог, чтобы рисование картин требовало столько стараний и труда.

В самом громадном зале корпуса стоял разборный фрегат, в половину натуральной величины, и еще модель брига «Память Меркурия» с мачтами, реями, оснасткой и парусами. Все учения, гимнастика и вся официальная часть жизни корпуса проходили в этом зале; здесь кадеты ели, пили, маршировали, также танцевали ежегодно на большом балу в Корпусный праздник. Товарищество понималось в этом корпусе еще сильнее, энергичнее — не говорить, кто накаверзил, не выдавать и под розгами, не выносить сор из избы не только офицеру, но и воспитаннику старшего класса. Всё это считалось святой, неоспоримой обязанностью. С нарушителями расправлялись безжалостно. Ябедничество строго преследовалось, и это была разумная черта кадетского самоуправства.

Мы, новички, поступили в четвертую роту под команду капитан-лейтенанта де-Риделя, полунемца родом, но россиянина в душе. Был еще Тереха — наш батальонный командир, капитан 1-го ранга Терентьев. Уже позже мы узнали, что Терентьев был большой любитель рисования и сам рисовал очень недурно. Выправка у меня была отменная, что и отмечал Тереха. Он был настолько доволен этим, что назначил меня в ординарцы к государю.

Из наук мне нравилась история, география; не любил я арифметику, алгебру, геометрию. В то время я еще искренне считал, что буду моряком. Художником быть и не надеялся — вернее, не думал, потому что совершенно был поглощен ежедневными уроками, которые приходилось старательно долбить, занимаясь до 12 часов ночи и вставая в 3-4 утра, чтобы не уступить своего места в классе.

Осмысливал я преподаваемое плохо, но что непременно нужно было учиться — это знал. Знал, что без этого не быть офицером, а не быть офицером — срам!

В апреле обыкновенно бывал так называемый Майский парад, к которому всегда было немало репетиций и приготовлений. В день парада все приходили на Царицын луг довольно рано.

Я был избран батальонным командиром группы из немногих воспитанников, являвшихся в ординарцы к государю. И вот раздался обычный возглас: «Его Величество изволит ехать! Смирно!» Затем музыка заиграла приветственный марш, под звуки которого государь стал объезжать ряды.

Потом он начал принимать ординарцев. Я подошел и взял на караул, четко и громко произнес: «К Вашему Императорскому Величеству от морского кадетского корпуса на посылки прислан». Услышал его добрый голос: «Прекрасно, братец!» И в ответ я, уже довольный, почти прокричал: «Рад стараться, Ваше Императорское Величество!»

Пришло время переходить в младший гардемаринский курс, в гардемаринскую роту. Теперь на моих погонах засияли бронзовые якоря — это отличало кадета от гардемарина. Кроме общеобразовательных наук (истории, физики, химии, физической географии) пошли и чисто морские — астрономия, навигация, корабельная механика и морская практика.

Каждую зиму, 6 ноября, бывал Корпусный праздник с балом. Кадетам давались билеты для раздачи родственникам, так что гостей собиралось больше тысячи. Утром в этот день бывал всегда парад и церковная служба, совершавшаяся в присутствии нескольких адмиралов.

Летом гардемаринского курса, в 1858 г., пришлось мне плавать. Еще с весны стало известно, что 12 лучших учеников пойдут на пароходофрегате «Камчатка» за границу. В середине лета 15-летние гардемарины, среди которых был и я, пошли на фрегате во Францию, в Бордо, загрузив все нужное для строившихся там фрегата «Светлана» и императорской яхты «Штандарт».

В том же году я уговорил отца взять учителя рисования — ученика академии Седлецкого. Он был доволен мною, хвалил и помогал развивать далее мои художественные способности. Со временем я стал ходить на Биржу в школу рисования Общества поощрения художеств и с большим интересом посещал эти занятия. По воскресеньям я забирался в школу с раннего утра, с булкой в кармане, и не выходил до позднего вечера. Часто подходили разные учителя школы, все они хвалили и поощряли меня.

У меня давно зрело желание серьезно учиться живописи, учиться не для развлечения только, как думали родители, а для того, чтобы посвятить этому всю жизнь, со всеми силами, желаниями и помыслами. Чем больше я рисовал, тем больше увлекался искусством. Не раз я бывал в Эрмитаже, куда вход стал менее строгим — перестали требовать от мужчин фраков, а от дам туалетов. Долгими часами бродил я по залам и рассматривал произведения великих мастеров.

Этот год я выдержал экзамен вторым по классу и четвертым по курсу, состоявшему из трех классов, так что имел право быть отправленным в кругосветное плавание. Но я заявил о желании остаться в Петербурге для усиленных занятий рисованием.

На следующий учебный год я пошел к командиру гардемаринской роты Епанчину и попросил взять меня к нему, причем честно рассказал о своем намерении остаться в корпусе, чтобы заниматься живописью. Он принял мою просьбу с большою предупредительностью и даже сделал сразу фельдфебелем.

Фельдфебель в гардемаринской роте — это старший в корпусе чин до офицерского, пользовавшийся большим весом и значением. Поэтому не только кадеты с великим уважением относились к фельдфебелю гардемаринской роты, но и все офицеры обращались со мной почти как с равным.

В помещении роты, недавно заново отстроенном, была комната, предназначенная для арестованных, — большая и светлая. Но заключенных туда не сажали, так что её отдали для моих художественных занятий. Я развесил свои гипсы, разложил бумагу, карандаши и прочее. Теперь здесь я проводил все время, свободное от обязательных учений. И чем больше я занимался рисованием, тем более возрастала уверенность, что мое призвание — живопись. Желание оставить службу и отдать все свои силы и таланты на художественное поприще все чаще и чаще посещало меня.

Подходило время выпуска, гардемарины доживали в корпусе последние месяцы. Настал, наконец, и страшный проверочный экзамен, происходивший обыкновенно в присутствии целой комиссии адмиралов, самым строгим из которых был известный Литке. В большом зале корпусного музея заседала компания густых эполет. «Верещагин!» — вызвал меня Литке на последнем экзамене по физической географии. Адмирал порылся в билетах и достал трудный вопрос — «Распределение теплоты и холода по земной поверхности».

Я знал ответ, так как прекрасно знал и изучал этот предмет, приходившийся мне по душе. Мои объяснения были в такой мере блистательными, что даже братья-адмиралы Е., дремавшие и сопевшие перед тем, проснулись и громко выразили свое одобрение. Литке тоже похвалил, и это была единственная его похвала за весь экзамен.

Василий Верещагин закончил Морской кадетский корпус первым по баллам в 1860 г. Лучшего гардемарина даже представили великому князю Константину Николаевичу. «Проси чего хочешь», — обратился он к Василию. Отличник попросил рапорт об отставке. Так начался трудный жизненный путь гениального художника-документалиста, «специального корреспондента» русского искусства на театрах военных действий Василия Верещагина.

Материал подготовлен Музеем истории российского кадетства

Николай Гурьевич Антипов, директор Музея истории российского кадетства, член ICOM Россия, академик Евразийской Академии телевидения и радио

_________________

* Далее повествование от первого лица — адаптированные воспоминания самого В. В. Верещагина о его детстве.

/Торжество Православия_1.jpg)