БЫЛА ТЫ ЗЁРНЫШКОМ

Лидия Теплова, Лидия Теплова. Тем, пожалуй, она и взяла, что прочитав два-три Тепловских стихотворения, спешишь тотчас же к четвертому, к пятому, и ко всем остальным, какие она нам, читателям, подарила, как нечто новое, чистое и большое. Казалось, пишет она рукой, которую ведёт по бумаге сам ангел, умеющей видеть души людей во всех проявлениях жизни, где есть сострадание, жалость, природа, родина и любовь.

Родилась Лидия Михайловна в деревне Медвежка Усть-Цилемского района Коми АССР. Там и прошло ее детство. На постоянное жительство в город Сокол она переехала после местной десятилетки. Работала на целлюлозо-бумажном комбинате и в редакции газеты «Сокольская правда». С детских лет писала стихи. Печаталась в журналах «Север», «Аврора», «Слово», «Роман-журнале хх век». Выпустила книги «Крик в ночи», «Мишкин год», «Песня травы».

Стихи Лидии Тепловой воспринимаешь как саму природу, которой выпало счастье пребывать там, где плещутся воды Печоры, Вычегды, Сухоны и Двины. Эти реки поэтесса прославила навсегда. Ее образы настолько конкретные и живые, что подчас и саму поэтессу воспринимаешь, как северную реку. Хотя могла поэтесса быть и деревней Медвежкой, и зёрнышком, ставшим яркой травою, и колокольчиковым цветом лугов, и телом убитого солдата, лежащего в чистом поле, и бубенцами купальницы в гриве кочек. Лирический герой Тепловой растворился в мире березовых рощ, темных ельников, в ветре, поплывшем к божьему горизонту и даже в траве, по которой ходит корова. Образы исключительно народные, запоминающиеся, яркие, очень живые. Потому и ощущение от стихов такое, как если бы их мог написать одновременно поэт очень тонкий, и очень мощный. Почти каждое стихотворение Тепловой - это грусть и печаль, а может быть, и поминки по самому светлому и святому. Стихи её выворачивают душу, заставляя вместе с поэтом сопереживать, прощать, радоваться, любить.

Как жаль, что Лидии Тепловой нет сейчас с нами. В свое время о ее оригинальном творчестве высказывались Ольга Фокина, Виктор Бараков, Андрей Смолин, Артём Кулябин, журналисты « Сокольской правды». И все равно творения ее несут немало загадок и притяжений. Лидия Теплова до конца не разгадана. Слишком щедро поселились в ее поэзии задевающие наши сердца тайны русской души. Любопытно высказывание о поэтессе руководителя литературного объединения «Сокол» Артёма Михайловича Кулябина. Вот что он пишет на страницах журнала «Лад»:

«В наше неспокойное время, когда смещаются границы добра и зла, рушатся казавшиеся незыблемыми аксиомы, настоящая поэзия становится неким нравственным ориентиром. Читатель ищет в стихах ответ на духовный вызов времени, на вечные вопросы человеческого бытия. Когда планету одна за другой настигают природные катаклизмы, глобальные катастрофы, впору задаться вопросом о роли и месте человека во Вселенной.

Ответить на этот вопрос помогают стихи вологодской поэтессы Лидии Тепловой. Читаешь их и будто бы проходишь через незримый нравственный фильтр, невольно становясь частью поэтического мира Тепловой. Рой чувств рождают в душе эти стихи, заставляют глубоко задуматься о вечном и преходящем, о житейском и космическом...

Творчество Лидии Тепловой ещё не получило должного критического осмысления. Видимо, пока не пришло время. Да и сами стихи Тепловой рассыпаны по малочисленным сборникам, а также страницам газет и журналов. Многие строчки попросту не дошли до широкой читательской аудитории. Но хочется надеяться, что в ближайшем будущем это обязательно произойдет».

Помнится, лет 15 тому назад в одном из концертных залов Вологды прошел большой литературный вечер. Не было на нем Лидии Тепловой: болела. В тот вечер ее заменил Василий Иванович Белов, предварительно сообщив:

- Прочитаю сейчас стихотворение «Последняя песня глухаря». Написала его наша вологжанка Лидия Теплова, поэт от Бога:

Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!

Да, глухой я, когда пою.

Ты мне в голову, в голову целься,

Но не целься в глухарку мою.

Да, глухой, но тебя я слышу,

По дыханью тебя узнаю.

Ты мой хвост над кроватью вывешай,

Но не целься в глухарку мою!

Много здесь глухарей убито,

У болотечка на краю.

Ты стреляй, пока сердце открыто,

Но не целься в глухарку мою!

Да стреляй же! Картечью, дробью...

Я оглох уже, я пою!

Подавись глухариной кровью,

Но не целься в глухарку мою!

Впрочем, бей и её, помолившись,

Раз уж выбрал нас на убой.

Пусть хоть дети мои, не родившись,

Не унизятся перед тобой!

По прочтению стихотворения зал взревел. У многих в глазах заблестели слезы. Поэтесса воистину выразила состояние русской души, когда её расстреливает добытчик, тот сокрушитель всего сокровенного и святого, чем живет праведный человек.

СТАВКА НА ЖИЗНЬ

Поэтический бум 60-х годов охватил все города страны. В том числе и нашу уютную Вологду. Это было златое время таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, Рождественский, Викулов и Орлов. Рубцов даже в Вологде был тогда еле слышен. Куда его громче были Чулков, Романов и Коротаев.

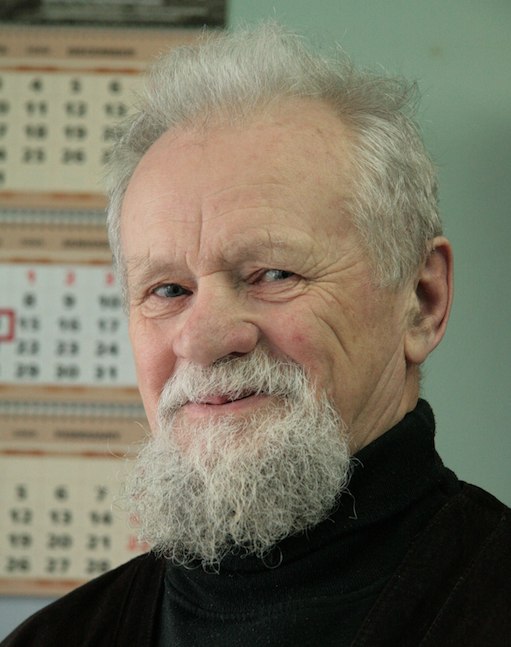

Виктор Вениаминович Коротаев воистину был кумиром у вологжан. Поэт брал лихой напористостью стихов, в которых звенела удаль и бесшабашность. В то же время стихи его отмечали походку страны. В них были главные повороты и норы жизненных проявлений, где зло и добро устроили поединок, и хотелось понять, кто из них победит.

Первые книжки поэта шли в народ с горячим успехом. Встречи в домах культуры, в библиотеках, в строгих партийных залах, в школах, техникумах и вузах. Всё шло лихо и интересно. Коротаева нарасхват приглашали туда, где шли азартные споры, где ожидающие глаза, где человеку хотелось почувствовать живость слова, и как это слово может вызвать в груди щемящий переполох.

Всем слоям населения Вологды был Коротаев угоден. Его обожали и молодые и старики. Даже партаппаратчики испытывали к поэту повышенный интерес. Были, конечно, и те, кто Виктора не любил. Пускался в ход пошлый слух, мол, Коротаев везде любимчик. В любой кабинет обкома войдет, открывая высокую дверь не рукой, а ногой.

Ногой - сильно сказано. Но то, что поэт появлялся в любых кабинетах, будь они, хоть того значительнее и выше, так в этом нет ничего и плохого. Так всё и было. И делал это поэт не в личных целях с тем, чтоб чего-то выпросить для себя, а исключительно, лишь для дела.

Коротаев многие годы руководил Вологодской писательской организацией. Для неё он собственно и старался. Для неё и к высоким боссам вынужден был время от времени заходить. И его там, вверху, в большинстве своём правильно понимали. Помогали кому-то из юных талантов с работой, жильём, с переездом в Вологду из района. Так благодаря содействию Коротаева, хождению его по инстанциям переехал из Грязовца в Вологду замечательный лирик Сережа Чухин. Или приехала из Сибири в Вологду очеркистка Людмила Славолюбова. Приехала посмотреть: понравиться ли ей наша Вологда? Посмотрела. Понравилась. Здесь и осталась, заполучив в центре города привлекательную квартиру. С той же целью приехал к нам из Перми Виктор Петрович Астафьев. Тоже хотел понять: уживется ли он здесь с вологодским писательским коллективом? Понял, что уживется. Потому вместе с женой, тоже писательницей Марией Семеновной Корякиной, здесь и обосновался. Уговаривать, убеждать, защищать хорошего человека, сделать что-то доброе для него - это было у Виктора Вениаминовича в крови.

Удивляла энергия, с какой поэт успевал справляться со всеми делами, оставляя время и для стихов, которые мог писать где угодно, даже на улице, когда шел из дома в писательскую контору или когда сидел на каком-нибудь скучном собрании, в конце которого мог сам себя же и похвалить: «Успел! Спасибо тем, кто наводил здесь тоску. Стихотворение, кажется, получилось!»

В своё время мысленно я Коротаева сравнивал с Цицероном. Благо не раз и не два был свидетелем того, как Виктор Вениаминович одновременно мог вести пять, а то и шесть дел. С кем-то разговаривал по телефону, кому-то пожимал бодро руку, время от времени взглядывал на свежее стихотворение, которое только что принес ни в чем не уверенный юный лирик, и даже кивком головы послать бессменную секретаршу Елизавету вниз к горкомовскому вахтеру, чтобы та принесла сюда почту.

Поэт, хозяйственник, администратор, шутник, душка-руководитель - сколько качеств в одном человеке! И в каждом качестве был Коротаев - непревзойдён.

Удивительно, когда и как к делам поэтическим он мог добавить еще и прозу. Успев и тут проявить себя, как занимательный беллетрист, выпустив роман про убийцу Николая Рубцова «Козырная дама» и сборник рассказов «Стояли две сосны».

Многие писатели в 90-е годы, когда пошла гулять по стране рыночная стихия, оказались застигнутыми врасплох. Коротаев, один из немногих, не растерялся. Совместно с рыночными партнёрами открыл издательство по выпуску книг и брошюр. И в помощь к себе привлек многих оставшихся не у дел вологодских прозаиков и поэтов. Благодаря чему появилось ряд свежих изданий. В их числе и роман-газета на вологодском материале, а также двухтомник Николая Рубцова с наиболее полным выпуском его стихов, а также рассказов о нем и поэтических посвящений.

Виктор Коротаев! Как много о нем уже сказано! Как много о нём еще скажут. Человек-душа. Человек-забота. Весельчак. Наконец, заботливый семьянин. Как он любил жену свою Веру! Своих детей Оленьку с Сашей! Хоть и не часто, но иногда я бывал у него в семье. И всегда ощущал себя здесь своим у своих. Здесь всегда царила атмосфера великодушия, простоты и доверительности друг к другу. Но однажды не стало хозяина. Не представляю, как Вера с сыном и дочерью это перенесли.

Весь внешний вид поэта, привлекательное лицо с оливковыми глазами, цыганская борода, просторная грудь, крупные пальцы рук, к которым никак не подходила ни ручка, ни карандаш, которыми он написал целое море стихотворений, всё казалось бы, предназначено было для долгой, большой и уверенной жизни. И вдруг эта глупая смерть. Смерть в разгаре творческих созиданий, когда создавались новые вирши, выходили новые книги, строились планы, как подключить к делу издания самых талантливых вологжан.

Виктор Вениаминович приехал только что из Москвы. Довольный и радостный оттого, что дела издательские пойдут сейчас круто вверх. Потому и бокал вина выпит был за будущие победы. Кто бы мог знать, что в бокале этом подстерегала поэта смерть. Умер Виктор Вениаминович, может, и сам не поверив в собственную кончину. Был вместе с нами и вот ушел к своим стародавним друзьям. К Николаю Рубцову. К Сереже Чухину. А через две недели будет в этой компании и Леня Беляев: погибнет, спасая жизнь тому, кто не мог себя защитить.

Все они, перлы русской литературы, ушли в поэтический рай с божественными стихами. Все они могли бы подзадержаться на этом свете. Но судьба повернула их в страшную сторону, где ставилась ставка на жизнь. Потому теперь они и не с нами. С нами только их ореол. Он, как памятник в сонном мире, посылающий нам оттуда неувядающие стихи.

Всю жизнь, ходивший против ветра,

Ты для других торил пути.

Лишь два последних километра

Тебя товарищи -

Несли.

В слезах глаза у красных девиц,

Росинки капают с ольхи,

И со старинных полотенец

Кричат напрасно петухи.

Не добудиться, не дозваться -

Не повернуть событий вспять,

А все друзья и домочадцы

Который день не могут спать.

Не осознать пока потери

И мучиться от одного:

Кому звонить, в кого мне верить

И опереться на кого?

Зловеще обнажились дали,

Лишилось крепости вино,

Ах, если б слёзы помогали,

То ты бы встал уже давно.

Напрасны жалобы и стоны.

Не возвратить минувших дней,

Суметь бы только жить

Достойно

Прекрасной памяти твоей.

Так мог сказать Виктор Вениаминович о многих своих друзьях. Так говорил он и о талантливейшем писателе-очеркисте, руководителе Шекснинского района Дмитрии Михайловиче Кузовлеве. Так мог сказать он и о себе.

(Продолжение следует)