ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Поэтические пересечения

Ещё до выхода в «Лениздате» книги Рубцова «Посвящение другу» (1984 г.) его издатели спрашивали меня:

- Кому Рубцов посвятил это стихотворение. Быть может, тебе?

Я помотал отрицательно головой:

- Не мне.

В 1966 г. Рубцов всё лето провёл на Алтае. Побывал в Барнауле, Горноалтайске, в деревне Кислухе, в Бийске и Красногорском. Сибирь во многом напоминала ему Вологодскую область, по которой он постоянно скучал и писал своим закадычным друзьям короткие письма. В одном из них к Александру Романову он сообщал:

«Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга. Павлик Морозов...

Много писать не стану, т.к. сейчас пойду на рыбалку, да тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои последние впечатления и еще что-то. Скажу только, что я сюда приехал, кажется, на все лето,т.к. еще не бывал в этой местности и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее. Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку от журнала «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тоскую здесь по сухонским пароходам и пристаням...

Н. Рубцов.

С. Красногорское Алтайского края».

В Александре Романове, как ни в ком другом, Рубцов почувствовал истинного поэта, чья духовная сила и власть над словом были настолько крупны, что он принимал его за творца, чей уровень был такой же высокий, как у него, Николая Рубцова, понимавшего, что сегодня в поэзии он всех выше.

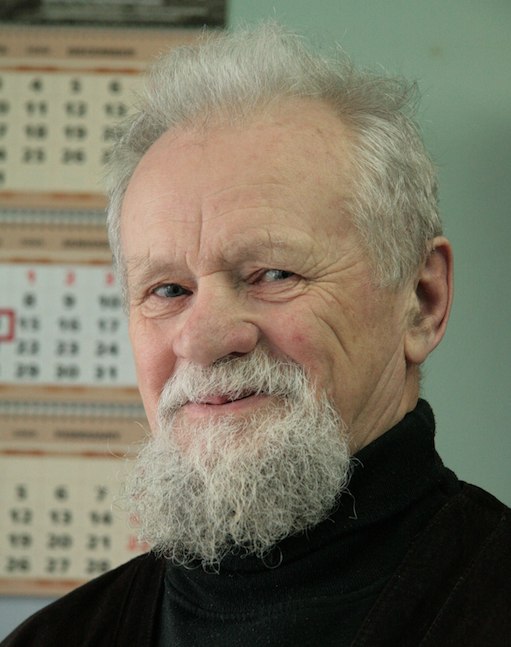

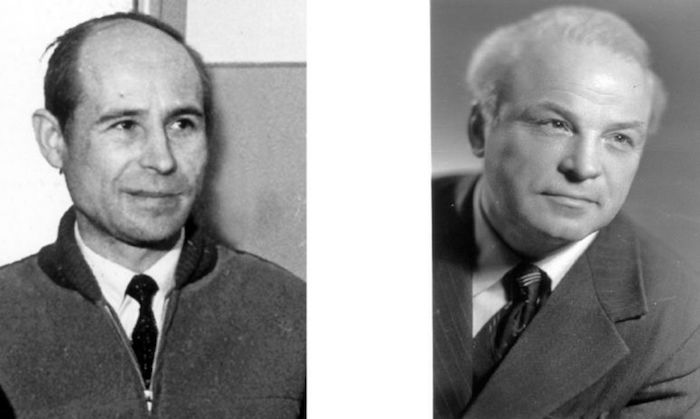

Вологда. Бульвар. Справа Александр Романов, в шляпе - Николай Рубцов, слева - один из начинающих поэтов

На равных они беседовали о древностях русской культуры, о языке, о городе и деревне, о том, почему страдает и пьет сегодняшний человек. Рубцов допускал даже критику Александра. Как-то по осени, отдыхая в скверике на скамейке, под легкий шорох летящей листвы, он прочитал только что им написанное стихотворение:

Идет старик в простой одежде.

Один идет издалека.

Не греет солнышко, как прежде.

Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали

Во мраке тучи грозовой,

И было все полно печали

Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго

На всех, кто встретится ему,

Глядел на птиц, глядел на ёлку...

Наверно, трудно одному?

Когда, поёживаясь зябко,

Поест немного и поспит,

Ему какая-нибудь бабка

Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,

Несет котомку на горбу.

Словами тихими, скупыми

Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,

И не боится черных туч,

Идет себе в простой одежде

С душою светлою, как луч!

Прочитал и ждал, что на это скажет Романов? А Романов вспомнил стихотворение Некрасова «Влас».

В армяке с открытым воротом,

С обнаженной головой.

Медленно проходит городом

Дядя Влас - старик седой.

На груди икона медная:

Просит он на божий храм, -

Весь в веригах, обувь бедная,

На щеке глубокий шрам.

И сказал Николаю, что образ странника-старика не нов. Об этом уже писали. К тому же Рубцов изобразил его заурядно. И концовка стихотворения излишне красива, с преувеличенным обобщением.

Рубцов ничего не ответил на это, но было видно, что он с Романовым не согласен. Позднее, спустя два с лишним десятилетия Романов вспомнил тот разговор и подумал о том, что тогда он был, конечно, не прав. Образ души, подобный лучу, сейчас не казался ему излишне красивым. Метафора воспринималась по-новому, как энергия жизни, как благотворное просветление в сумраке человеческого разлада. И сам старик, несмотря на скупость деталей в его описании представлялся уже далеко не некрасовским, а рубцовским. Но главное то, что поэт, подобно пророку, за четверть века запечатлел одного из огромной армии вымирающих стариков, которые стали явлением каждого города и деревни.

«...И было все полно печали

Над этой старой головой...»

Воистину. Всё о теперешних днях, в которых идут и идут, гонимые бедностью старые люди.

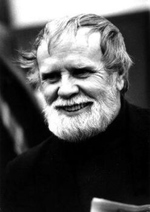

С картины художника Вячеслава Сергеева

Романов часто встречался с Рубцовым. Встречался всегда радостно и охотно, ибо видел в нем не соперника, а собрата по поэтическому горению. В то же время Романова огорчало, что живет Рубцов хуже, чем надо. И одет-то он бедновато. И с семьей не пойми чего. Да и денег, наверное, нет. Правда, внешне Рубцов не показывал виду, что испытывает нужду. Неудобно, было ему, и просить у Романова трёшник, чтоб купить на него хоть какую-нибудь еду. Потому, приходя к нему на квартиру, садился стеснительно на диван, доставал записную книжечку и писал:

«Александру Александровичу Романову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу, если это, возможно, одолжить мне, Николаю Михайловичу Рубцову, три рубля. С обязательным возвращением.

Н. Рубцов».

Романов, естественно, понимад, что Рубцову сказать вслух о трешнике было до невозможности неудобно. И, само собой, он, чем мог, его выручал. И за стол уговаривал сесть. И расспрашивал о делах. Словом, очень старался, чтобы стало Рубцову добрее, уютнее и теплее.

Рубцов и Романов часто встречались в редакции «Вологодского комсомольца» Сядут за маленький столик. Шахматы перед ними. Вроде, играют, однако фигурки стоят на доске и стоят, не трогаясь с места. А игроки оживлённо глядят друг другу в глаза и ведут разговор. Сколько было таких разговоров! Кто их записывал? Или запомнил?

Обычно в той комнате за тремя двухтумбовыми столами сидели сотрудники двух отделов. Я отвечал за сельскую жизнь. И если не был в командировке, то тоже сидел за столом. И слушал умные разговоры. Один из них всё-таки вкратце запомнил.

В комнату из соседней, где был идеологический отдел, вдруг вбежал, сверкая единственным глазом, Клим Файнберг. Увидев поэтов. Воскликнул:

- Милые вы мои! Саша и Коля! Может быть, вы почитаете то, что написано здесь! Если одобрите, - будем печатать! - И, положив поверх шахмат исписанный мелким почерком лист, тотчас же исчез.

Первым листок прочитал Рубцов.

- Не стихи, а какая-то жидкость! - сказал он недоуменно. - И автор такой же, наверное, жидкий.

- Жидкое слово в поэзии, - вторил ему Романов, - ничего не дает ни уму, ни сердцу. Слово должно светиться!

Или гореть, как молния под грозой! -прибавил Рубцов.

- Главное в слове, - закончил Романов, - должна отражаться не жизнь, а сок этой жизни...

Они оба умели чувствовать слово. Заурядность и серость была для обоих невыносима. И еще понимали они, что красоты поэзии можно было открыть везде, если их разглядеть через чуткое сердце.

Два поэта. Две жизни. Две собственные дороги. Одно у них было общее - влечение к красоте, которая открывалась то ли в плывущем по Сухоне пароходе, то ли в женщине с ведрами на реке, то ли в весело прыгнувшем в небо махоньком жаворонке - во всем, что несло в себе переполненность жизни, властно приманивая к себе.

Рубцов появлялся всегда неожиданно и всегда очень кстати. Как-то осенью, по морозцу, проходя окраиной Вологды, (куда поэта только не занесет!), возле скромных домов с палисадами, где сгорали горячие георгины, Романов лоб в лоб столкнулся с Рубцовым.

- Ты откула?

- От добрых люднй!

- Ночевал, что ли, там?

- Ночевал.

- И куда?

- Сам не знаю.

- А как себя чувствуешь?

- Погляди! - Николай повернулся лицом к палисаднику, откуда навстречу ему, приподнявшись над клумбой, мерцали побитые холодом георгины.

- Они меня понимают. Как и я понимаю их.

Через год в журнале «Октябрь» появилось стихотворение «Посвящение другу».

Замерзают мои георгины.

И последние ночи близки.

И на комья желтеющей глины

За ограду летят лепестки...

Нет, мена не порадует - что ты! -

Одинокая странствий звезда.

Пролетели мои самолеты,

Просвистели мои поезда.

Вероятно, Рубцов написал это стихотворение, когда странствовал по Алтаю. Во всяком случае поэт из села Красногорское Геннадий Володин, у которого жил Рубцов несколько дней, свидетельствует об этом.

И все-таки почему, наряду с такими стихотворениями как «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь», Рубцов писал на Алтае стихотворение, насквозь пронизанное северными ветрами? Здесь можно только предполагать. Скучая по Вологде, он писал товарищам и друзьям сердечные письма, надеясь, что те ответят ему. Ответил Романов. Ах, как было отрадно читать прилетевшее из любимой Вологды откровение друга. И вспомнил Рубцов холодную осень, и отгоревшие георгины. И себя, и Романова тоже вспомнил. Вспомнил свои дороги на пароходах и поездах. Вспомнил деревце с коновязью... Всколыхнулось в душе. Придвинулось нечто щемящее и родное. Рука потянулась к перу.

В одном из номеров журнала «Октябрь» за 1967 год состоялась подборка стихов Николая Рубцова. Тираж огромный. Однако подпись «Александру Романову» над «Посвящением другу» стояла только в одном журнале. И была она от руки. Почему? На это ответить мог только Рубцов.

(Продолжение следует)