Отец Василий Извеков

Рубрику «Год Царской Голгофы» продолжает беседа со свидетелем и преемником уникального опыта Церкви исповеднической, хранившей и возжигавшей пламень веры в эпоху безбожного гнета, племянником четырнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Пимена (1971-1990) протоиереем Василием Извековым.

- Батюшка, расскажите, пожалуйста, о Вашем жизненном пути, служении в Церкви.

- Мои родители и родственники были верующие и воспитали меня так.

В ноябре этого года исполняется 40 лет, как я служу в священном сане. С

1972 года в Троице-Сергиевой лавре я учился и нес послушания, а до

этого небольшое время прожил в горах Абхазии, чтобы укрепиться в вере,

посмотреть, поучиться у старцев молитве.

- А кто там тогда и как подвизался?

- Был монах из Глинской пустыни, другой - из Почаевской лавры, а

третий тогда был послушником, но впоследствии его постриг совершал

нынешний Патриарх Грузинский Илия II. Суеты там никакой не было, как и

праздности. Каждый был при своих послушаниях и молитве. Если ты не

трудишься, то должен молиться, и наоборот. К тому же еще ночная общая

молитва. Света там, конечно, не было, хлеба тоже. Для меня было все это

непривычно, но впечатления, опыт - остались на всю жизнь.

- И тем не менее Вы решили вернуться в мир и стать приходским священником?

- Тяга к монастырю у меня всегда была, но по жизни получилось,

что я женился. Слава Богу за все, конечно. Да, тогда я вернулся,

поступил дальше учиться, но уже не светское образование получал, а

духовное. Потом я ездил послушаться в Псково-Печерский монастырь,

духовным отцом моим был схиигумен Савва (Остапенко), затем - архимандрит

Адриан (Кирсанов). А в лавре я, конечно, общался со старцами Кириллом

(Павловым) и Наумом (Байбородиным), а также Серафимом (Шинкаревым).

- О последнем мало что известно, можете рассказать?

- Это удивительной любви подвижник. Он был в монастырях еще до

революции, а в 1946 году пришел во вновь открывшуюся лавру. Батюшка с

пышной бородой, добрейшими глазами и благодатной душой. Враги спасения

его особо ненавидели, и они так подстроили, что накануне Троицкой -

престольной - службы не было другого, кто бы смог забраться на лестницу

протереть паникадило, - пришлось это делать отцу Серафиму. Лестница под

ним пошатнулась, он упал, повредил позвоночник и уже до конца своих дней

ходил сгорбленный, но всегда, вопреки болям, всех принимал, карманы

были полные конфет для детей - всем дарил любовь и утешение. Многие

знали, что он прозорливый, все видит. Старец говорил: если не даст нам

Бог покаяние - будет конец всему, мир на волоске висит. Почил он в

возрасте чуть больше 90 лет, в 1979 году.

Духовная школа в лавре была серьезная. Братия практически все

были из оставшихся в живых фронтовиков, давших слово посвятить себя

Богу. Как они молились и сколько трудов понесли - представить

невозможно, ведь лавра возрождалась тогда с одной-единственной

колокольни, остальное Церкви не принадлежало.

- В этот период, получается, и настоятельствовал Ваш дядя, будущий Патриарх Пимен? Расскажите, пожалуйста, о нем.

- Да, после наместничества в Псково-Печерском монастыре отец

Пимен был переведен в Троице-Сергиеву лавру (1954-1957 гг.), где провел

огромную работу по восстановлению внутренней и внешней жизни обители.

При нем в трапезном храме были построены два новых придела - во имя

святителя Иоасафа Белгородского и преподобного Серафима Саровского.

После лавры Патриарх Алексий I и Священный Синод возвели архимандрита

Пимена в архиерейский сан, а в 1970 году он стал Патриархом. Это,

конечно, величайшей духовности пастырь, и то время, в которое он жил и

служил Церкви, было труднейшим.

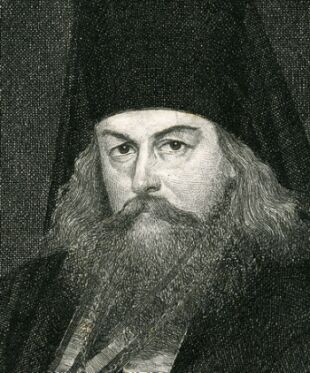

Иеромонах Пимен на этюде

П. Д. Корина к картине

«Русь уходящая», 1935 год

Родился он в 1910 году. С младенчества был в храме, пел на

клиросе, иподиаконствовал архиереям. Однажды в Богоявленском соборе

Богородска состоялась сакральная встреча трех Русских Патриархов -

только что избранного Тихона (Белавина), последующего за ним - Сергия

(Страгородского) и Святейшего Пимена, тогда 8-летнего отрока Сергия.

Дядя был стройный, высокий, знакомства с девицами избегал,

характер был с детства подвижнический. В 15 лет он уже принял иночество

(постриг в рясофор) с именем Платон, а в 17 - постриг в мантию, став

монахом Пименом. Он прекрасно пел, овладел мастерством вокального и

регентского искусства и был назначен управлять церковными хорами в

московских храмах. А это были, мы помним, какие годы - братоубийственная

гражданская война, голод, борьба с Церковью через обновленцев и прочие

испытания от врагов Веры, Царя и Отечества. Иеромонахом отец Пимен стал в

1931 году и служил сначала в столице, потом - в Муроме, Одессе, Ростове

и дальше - как я уже сказал.

Вообще, род Извековых - дворянский, известный со времен князя

Ярослава Владимирского, отца благоверного князя Александра Невского. При

благочестивом Царе Иоанне Васильевиче Грозном Извековы уже были

известны и занимали активную позицию в государственной жизни. Царь

Мученик Павел I пожаловал им благородное дворянство, и они в течение 500

лет служили России. Были писатели, ректоры, двух Извековых, благочинных

Кремлевского собора, впоследствии расстреляли, еще один пострадал в

Бутово. Отец дяди происходил из обедневших дворян, работал на фабрике,

занимался станками, смастерил огромное высокохудожественное паникадило с

365 лампадками и светящимися в стекле иконами для Тихвинского храма,

которое, конечно, потом уничтожили.

«За Веру, Царя и Отечество».

Худ. Д. ШМАРИН

- Какое в условиях тогдашних страшных гонений было

отношение у отцов, пастырей и архипастырей Церкви, к поругаемым Вере,

Царю и Отечеству?

- Исповедническое! Они были непримиримы к ересям, расколам,

обновленчеству. В то время, когда была подписана известная декларация,

отец Пимен, став иеромонахом, был как бы на покое и только регентовал на

службах, пока Патриарх Сергий не отошел в вечность. Позицию сергианства

он не принял, хотя и близко общался с архиереями. И потом, мы все знаем

завещание Патриарха Пимена: чтить наш церковнославянский язык,

святоотеческий календарь и не признавать «восьмой вселенский собор»,

если таковой состоится.

Открыто, как сейчас, о многих вещах тогда не говорилось, но

делалось все для того, чтобы как можно больше, исходя из сложной

обстановки, укрепить Православие, Россию, сохранить то, что осталось. А к

Царю - какое еще могло быть отношение, если сказано, мы знаем,

митрополитом Владимиром Киевским, будущим священномучеником:

«Священник-немонархист недостоин стоять у престола»? И Патриарх Тихон

говорил, что после убийства Царя у нас Церковь - плачущая, и постановил

ежегодно, в день Воздвижения Животворящего Креста Господня, проводить

чины покаяния и молебны о возрождении Монархии. Отец Пимен, конечно,

следовал этому святоотеческому курсу, но все настолько непросто было...

Ведь и в тюрьме он не один раз сидел за свои взгляды. (Первый арест - в

апреле 1932 г.; затем - в 1937 г. приговорен к принудительным работам на

строительстве канала Москва-Волга, пребывал в Дмитлаге; 1938 г. -

выслан в Узбекистан; 1945 г. - новый арест, доставлен по этапу в

Воркуто-Печорский лагерь (Воркутлаг), в сентябре 1945 г. освобожден по

амнистии, что фактически спасло ему жизнь, т. к. на тот момент иеромонах

Пимен был болен туберкулезом позвоночника и в лагере бы не выжил. -

Примеч. ред.). А сколько он с теми людьми общался, которые стали

Новомучениками и Исповедниками! И, как я уже сказал, в лавре он устроил

приделы в трапезном храме в честь именно тех святых, прославление

которых самым непосредственным образом связано с Царем Мучеником

Николаем II.

Конечно, в те времена были и отступники среди архиереев,

обновленцы, экуменисты, но основная часть наших отцов - исповедники. И

зная какие-то прискорбные факты, связанные со священноначалием Церкви,

не надо забывать, что спасают не Патриархи или митрополиты, а Христос,

Он - Глава.

- Какое у нас сейчас время, батюшка? Над чем Вы трудитесь?

Слышала, что у Вас находят духовное окормление представители

казачества...

- Как прежде было непросто, так и сегодня. Каждому периоду - свои

испытания, искушения, своя Голгофа. А с креста не сходят - с него

снимают, другого пути нет... Мы видим, что сейчас на Украине затевается.

Это уже касается нас, и то ли еще будет.

Да, с Божией помощью, стараемся исполнять послушание по

возрождению Русского духа, казачества, через него - Монархии. На то есть

благословение самих Царственных Мучеников. Зимой 1917 года на праздник

святителя Николая Царскую Семью в ссылке посетили несколько человек -

казаков, черносотенцев, простых мирян - они спрашивали Царя, как дальше

быть. И вот, Царская Чета благословила их иконой Николая Угодника на

возрождение Монархии. И впоследствии наши старцы на это тоже

благословляли и благословляют. Просто сейчас многие из них скрыты от

народа, тайные подвижники и подвижницы, но они всегда есть в Церкви и

все по их слову делается. Проблема, скорее, в оскудении послушников, кто

ищет волю Божию исполнять, а не свою.

Да, сегодня время не легче, чем раньше, общество болеет, все

болеют... Но мы стараемся молиться, общаться, ездить, встречаться. К нам

приезжают и духовенство, и казаки из разных войск - Донского,

Оренбургского, Кубанского, Терского. Казачество должно начинаться со

святого Евангелия, с богослужения, воцерковления - у каждого воина,

чтобы был один фундамент и не было искусственных разделений, которые

всегда стараются учинить враги: красные против белых, реестровые против

вольных и проч. Мы сугубо молимся Божией Матери, нашей Державной

Заступнице, присягаем перед Ней в верности Богу, Царю и Отечеству,

выполняем каждый свое послушание, какое требуется, на благо Родины.

Время тяжелое... Но и при Сергии Радонежском было непросто. До

Куликовской битвы преподобный несколько лет сам ходил с князьями

договариваться, вразумлять, наставлять в единстве, увещевал объединиться

под одно войско Московское. Было ведь, что и князья поддерживали

монголо-татар, спонсируемых хозяевами купцов-разведчиков. Но основная

проблема, как тогда, так и сейчас, - в нашем разобщении. Вот, Господь

нас через скорби и учит объединяться. Он лучше знает, как нам полезно.

- Исходя из нашего сегодняшнего положения, как могут развиваться события в ближайшее время?

- Мы уже близки к концу египетского плена, если проводить

аналогии с Ветхим Заветом. Моисей вывел народ. Бог сказал: «Идите, вот

вам новая земля». Некоторые люди отказались, ответили: «Мы не пойдем».

Тогда Господь сказал: «За непослушание вы не войдете в новую землю». 40

лет Он водил, и в итоге никто из старого поколения не вошел, только

новое. Нам после 70-летнего плена безбожия была дана возможность прийти в

«землю обетованную», а мы снова погнались за «измами». Так вот, 40 лет

скоро закончатся. Мы помним, что Царь Николай подчеркнул в Библии

строчки о том, что к власти придут молодые - отроки и младенцы. «Измы»

скоро все кончатся, нравится нам это или нет. Епитимья, действующая до

четвертого поколения, заканчивается.

Поэтому сейчас и основной удар - по детям, стараются с рождения

растлить и всячески закабалить человека; но Господь приведет в чувства, и

Он знает, как. Только нельзя допустить междоусобную брань - гражданскую

войну, потому что сказано: если прольется братская кровь, то она

породит еще кровь. Если на нас нападут, то мы обязаны защищаться, а

внутри, между собой - ни в коем случае не должно быть конфликтов; их

надо загасить, потому что определенные лица знают, что это такое.

У памятника святым Царским Детям на Ганиной яме

Получается, главная практическая задача сегодня - воспитание. Закладывать в народ, особенно в детей, Евангелие и жития святых - святителей Димитрия Ростовского и Макария, духовника Иоанна Грозного, как раньше и было в благочестивых семьях. Сейчас много всего извратили, урезали, но Дух Святый дышит, где хочет, и будем надеяться, когда надо будет, Он через сохраненные источники письменные, печатные или устные вновь проявится, неискаженный, и совершит Свое дело в нас. Главное - уготовать Ему почву: трезвением, молитвой, покаянием, жертвенностью. Господь в нужное время призовет, восставит и выведет. Но без Голгофы спасения все равно не будет. В Царство Небесное просто так не попадешь.

Беседовала Анастасия ДЕРЖАВИНА

Источник: Газета «Православный Крест, № 22 (214) 15 ноября 2018 г.

http://www.pkrest.ru

3. Ответ на 2., М.Яблоков:

2. Ответ на 1., влдмр:

1. Re: «Казачество должно начинаться с Евангелия...»