Ниже мы публикуем статью известного русского историка, писателя, литературного критика, публициста Николая Ивановича Ульянова (1904-1985), впервые опубликованную в 1957 г. (Мысли о П. Чаадаеве // Опыты. - 1957. - N8).

Публикацию специально для Русской Народной Линии (по изданию: Ульянов Н. Диптих. - Нью-Йорк, I. Basdikirzew Buchdruckerei, 1967. - C. 162-188) подготовил профессор А. Д. Каплин.

+ + +

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес. Пушкин.

По безмерному честолюбию, он, говорят, не спешил рассеивать заблуждения современников, и не без наслаждения вдыхал фимиам курившийся не ему, но имени брутову. Он молча принимал поклонения молодых западников, видевших в нем пророка свободы и смелого протестанта против реакции.

Нет большего самозванства в истории русской мысли.

Смягчающим вину обстоятельством может служить, только, поведение общества. Всем так хотелось ревизора «а подать сюда Ляпкина Тяпкина!» - и явился гениальный Хлестаков, в которого поверили не один городничий и Амос Федорович, но также, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник. Виной всему, конечно, Надеждин, напечатавший его «философическое письмо» в «Телескопе». Это он возвестил о появлении загадочной фигуры в партикулярном платье, - «ходит эдак по комнате и в лице эдакое рассуждение». И общество и правительство сразу догадались, что это и есть тот, приехавший ревизовать Россию. Правительство поспешило официально объявить его сумасшедшим, славянофилы стали точить ножи, а в салонах и в аглицком клубе началось языческое ему поклонение. Развязка была непохожей на гоголевскую. Не нашлось почтмейстера, который распечатал бы семь остальных, неизвестных тогда, «философических писем» и обнаружил, что это вовсе не Брут и не Периклес, а так просто... «ни то ни се».

Он не уехал на тройке, по совету осторожного Осипа, но долго крутил головы московским Анне Андреевне и Марье Антоновне. «Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и - воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него».

Россию он ревизовал строго. Не то что там, «в судах черна неправдой черной», но весь ее исторический путь объявлялся неправдой. «Мы никогда не шли об руку с прочими народами, мы не принадлежали ни к одному из великих семейств человеческого рода», «у нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса», «мы принадлежим к числу тех наций, которые, как бы не входят в состав человечества». «Мы хоть и носили имя христиан, не двигались с места... плод христианства для нас не созревал». Не только идей долга, справедливости и порядка не выработалось у нас, но и простой благоустроенной жизни; «в своих домах мы, как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками». В прошлом у нас - «дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть». Мы равнодушны к добру и злу, к истине и ко лжи, «ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины», «мы составляем пробел в нравственном миропорядке».

Строки эти «потрясли всю мыслящую Россию».

Целое столетие не прекращался восторженный шепот Добчинских и Бобчинских: - Вот это, Петр Иваныч, человек! С Пушкиным на дружеской ноге, с декабристами компанию водил, «Телескоп» из-за него закрыли и Надеждина сослали, а Россию-то как аттестовал!

Этот шепот сделал ему карьеру и при большевиках. Он у них стал ходить в «дворянских просветителях», в борцах с самодержавием и крепостным правом. Свидетельство такой роли нашли в одном из неизвестных дотоле пяти «философических писем» опубликованных в 1935 г. [i]: «Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем мы все гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели...»

Смысл этого высказывания оказался удобным для оправдания самого факта издания чаадаевского наследства. То ведь было время перенесения в пантеон социалистической культуры останков всех мало-мальски «созвучных» знаменитостей прошлого. Фраза о рабстве послужила доказательством заслуг. Найдя ее, можно было не обращать внимания на все остальные рассуждения «Периклеса». Так он и остался воплощением добродетелей Афин и Рима, воссиявших в Москве на Новой Басманной.

* * *

Его приняли таким, каким преподнес Герцен - основоположник житий революционных святых. Герцен был в вятской ссылке когда появилось первое «философическое письмо». Он его прочел несколько раз сряду и впал в состояние близкое к истерии. «Я боялся не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «письмо» Видбергу, потом Скворцову, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе». Попав через некоторое время в Москву и встретившись с автором поразившего его произведения, Герцен уже не мог смотреть на него иначе, как взором влюбленной барышни. Отсюда эти замечательные открытия: «эдак пишут только люди долго думавшие, много думавшие и много испытавшие».

Из критиков, так никто и не задался вопросом, что же особенного испытал обитатель тихого флигеля в доме Левашовой? В наши дни, можно только позавидовать благодати полного отсутствия житейских потрясений, излившейся на философа. Не считать же потрясением просмотр бумаг и допрос на границе, по возвращении из поездки в Европу. Даже знаменитая отставка, в которой усматривали что-то вроде «испытания», оказалась без всякой драматической подкладки. Ушел с военной службы, как раз, для того, чтобы иметь возможность думать и ничего не испытывать. Никакими бурями не ознаменовано и знакомство с декабристами. «Все это были разговоры между лафитом и клико»... Ни масоны, ни тайные общества, не оставили на этой душе зарубок, способных превратиться в раны.

Единственным крупным событием был домашний обыск и вынужденное затворничество в течение года, когда приходилось терпеть ежедневные визиты полицейского врача, обязанного являться к «сумасшедшему». Но это было уже после написания «философических писем» и это не шло в сравнение со ссылкой Надеждина в далекий Устьсысольск. За свое «сумасшествие» Чаадаев был, надо думать, по гроб благодарен Бенкендорфу и, может быть, ставил за него свечки у Николы на Арбате. Всей славой у современников и у потомков обязан он этому году попечения властей. Вот, разве, денег Бруту всегда не хватало; карета и лошади стоили дорого. Но не это определяло его историософию и не то имел в виду Герцен, когда утверждал: «жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда». Если жизнью барчука перешедшего из-под крыла заботливой тетки в университет, в гусарский полк, в адъютанты кн. Васильчикова, с возможностью сделаться адъютантом самого Государя, можно было дойти «до такого взгляда», то как Россия не наполнилась страшными вольнодумцами, еще, со времен Екатерины?

Никогда никакой жизни, этот рано облысевший бесполый юноша, не знал, и видимо, гордился «царственным презрением к эмпирической действительности».

Жил он в «истинном» мире идей, и если до чего-нибудь «дошел», то только умозрительным путем.

«Мыслящую Россию», падкую до всякого обличительства, не трудно было купить популярной в те времена декламацией о рабстве, но трезвый иностранец Шарль Кене, написавший обстоятельную книгу о Чаадаеве[ii], никак не может понять необходимости разбиваться о проклятую действительность и дышать воздухом, «составляемым» рабами, в такое время, когда сама императорская власть ждала от дворян освобождения крепостных. Кене спокойно добрался до соответствующих материалов и установил, что «dvorovoi, obrok, tiaglo», то есть, «toutes les formes du servage russe» - составляли основу финансового благополучия Петра Яковлевича до конца его дней. Еще в 1823 г., он ездил в «Лихачи» - свою наследственную деревню, и наблюдая там крепостных нашел, что «этим добрым людям» совсем не так уж плохо живется под заботливым управлением Михаила Яковлевича - его брата. Ни тогда, ни в 1855 г., за год до смерти, когда составлялось духовное завещание, он не пожелал освободить их и избавить себя от «стольких ужасов» заключенных в слове «раб».

Он пользовался самой жестокой статьей помещичьего права - сдачей крестьян в солдаты. Таким путем он поправил, однажды, свои денежные дела, выручив 9000 рублей от продажи новобранцев.

В наши дни, впрочем, легче понять поведение самого Чаадаева, чем слова Герцена о «выстраданном проклятии», которым Брут «мстил русской жизни». За кем только не признавалось у нас это право на месть!

* * *

Что принимали его не за того, кем он был, - начали догадываться в начале нашего века. Особенно опасной для революционной репутации Чаадаева оказалась книга М.О. Гершензона. Но и Гершензон не решился посягнуть на вековую традицию, на «светоча», «соратника декабристов». Гершензону, впрочем, известно было только три из восьми «философических писем». Теперь, когда опубликованы пять недостающих, и произведение, бывшее делом жизни Петра Яковлевича, предстало в цельном виде, - всякие сомнения относительно природы его философии отпадают. Невозможно возражать проф. В.В. Зеньковскому, увидевшему ключ ко всем его взглядам в его религиозных переживаниях. Неоригинальная, эклектическая философия его, представляет, в наши дни, чисто исторический интерес. Она выглядит маленькой струйкой теряющейся в мощном потоке европейской религиозной литературы того времени.

Судьба спасла ее творца от жалкого жребия выступить со своим произведением на Западе. Это позволило ему до конца дней красоваться в нимбе пророка, непризнанного в своем отечестве. Жаль, только, что он сам и русские его современники лишены были случая убедиться в глубоком провинциализме концепции, с высот которой выносились такие сокрушительные приговоры.

Из писем его видно, что Баланш, один из кумиров Петра Яковлевича, читал, как будто, его рукопись, но отнесся к ней без всякого восторга.

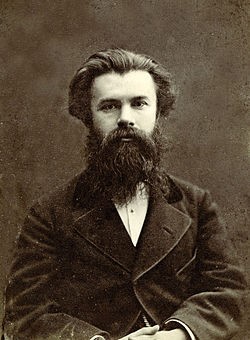

Опубликованием литературного наследства, большевики сорвали с Чаадаева гарольдов плащ, накинутый на него Герценом. Ироническая улыбка, загадочное молчание, скрещенные на груди руки и язвительные реплики воспринимаются, ныне, тоже не без улыбки. Читая «философические письма», испытываешь чувство чего-то своего, «родного». Объяснение находишь при взгляде на портрет, на тихо сияющие глаза, такие знакомые. Свидетельство Герцена устраняет сомнение в их цвете: они, конечно, серо-голубые.

«Серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически».

Такие глаза водились только в Москве, между Пречистенкой и Большой Никитской, - глаза познавшие истину, и с лаской и всепрощением глядевшие на мир. Таким взором благословлял нас Андрей Белый. Кому было догадаться, что за этой умудренной, скорбящей голубизной кроется откровение, всего лишь, во Рудольфе Штейнере? Могли ли и москвичи тридцатых-сороковых годов, в лучистом взоре пророка аглицкого клуба видеть не мировое и вечное, а только мудрость, обретенную за чтением Жозефа де Местра, Бональда, Балланша, Ламетри и Юнга Штиллинга?

Чаадаев - предтеча тех наших философов, что вызывают подозрение в панибратских отношениях с Господом Богом, так много они знают о нем и так смело говорят от его имени. «Он так восхотел»... Петр Яковлевич всегда в курсе идей и намерений Бога; он знает, например, почему Господь не выметет из пространства «этот мир возмутившихся тварей», или зачем Он наделил их страшной силой, именуемой свободой.

Нет уверенности, что он не считал себя избранным сосудом высшего Промысла. В послесловии к письму седьмому, он ясно дает понять, что «имеет сообщить человечеству нечто важное». Этим и объясняет он французский язык своих «писем», полагая, что обращаться к человечеству можно только на общераспространенном языке. О каком-то новом слове миру говорится и в письме к Пушкину. Там выражено намерение напечатать свое произведение заграницей. Пушкин вряд ли догадывался, что речь тут шла не о простом философском открытии, а о новом Евангелии.

Новый Завет Чаадаев считал устаревшим. Нельзя уже, по его мнению, искать наследие Христово в этих страницах, «которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу». Возникши, как книга своего времени, Евангелие не может быть ею для всех времен. «Когда Сын Божий говорил, что он пошлет людям духа или что он сам пребудет среди них вечно, неужели он помышлял об этой книге?..» «Его божественный разум живет в людях, таких каковы мы и каков Он сам, а вовсе не в составленной церковью книге». Если в «таких каковы мы», то отчего бы не гнездиться божественному разуму под голым черепом гусарского офицера в отставке? Как бы для того, чтобы устранить сомнения, он, в конце своего произведения восклицает: «Не должен ли раздаться в мире новый голос связанный с ходом истории!» Голос связанный с ходом истории, - это и есть его «философические письма». Все вместе, они составляют историософскую систему возвещающую предвечный замысел лежащий в основе мирового исторического процесса. Они - новое священное писание.

Начав с утверждения никчемности России, ее неспособности родить хоть одну полезную мысль, кончил он тем, что превратил свой флигель на Новой Басманной в Назарет, несущий благовест всему миру.

* * *

В советской России легче было объявить его «дворянским просветителем», чем примирить идею просвещения с упорным желанием доказать тщету научных дерзаний, не осененных благодатью господней, или с провозглашением христианских ученых единственными носителями этой благодати. Ученый мир давно привык проходить мимо инквизиторского отношения к свободе исследования. Но как пройти мимо отрицания ценнейшего опыта современной исторической науки! После того, как Ренан потребовал, чтобы история имела свой собственный, независимый от какой бы то ни было философии метод, возраст ее приходится вести не от Вико, как делали одно время, а с XV столетия, от Лоренцо Валла, доказавшего подложность так называемого Константинова Дара - грамоты, удостоверявшей светскую власть папы. В этом открытии восторжествовала идея утверждения факта, как носителя исторической истины. Именно в этом надо видеть выделение истории из сонма изящных искусств и философских упражнений. Не на этом ли пути открыты целые миры - Египет, Ассирия, ахеменидская Персия, Хеттская культура? Да и весь исключительный расцвет исторического знания в XIX веке, не этим ли обусловлен?

Чаадаеву невыносимо засилье исследовательского начала, - ненужного, вредного, отвлекающего разум от «истинных поучений». Сколько бы ни накоплять фактов, они, по его мнению, никогда не приведут к полной достоверности. Достоверность «может дать нам лишь способ их группировки, понимания и распределения».

Только людям занимавшимся, когда-нибудь, историей в советских научных учреждениях, понятно зловещее значение этих слов. Они хорошо знают, что такое «группировка, понимание и распределение». Знакомы им и «истинные поучения», до которых умеют низводить историческую науку. Им так часто говорили, совсем чаадаевским языком: «к чему эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает тщеславная ученость?.. ни отыскивать связь времен, ни вечно работать над фактическим материалом - ни к чему не ведет». «Истории в наше время нечего делать, кроме как размышлять».

Это говорилось накануне появления Ранке, Моммзена, Фюстель де Куланжа, накануне открытий Шамполлиона, Раулинсона, Ботта и Лейарда. Как забавно было читать это в их великое время, и как страшно перечитывать сейчас! Ведь уже государственным путем подготовляются кадры историков, в задачу которых входит не изучение истории, а только «размышление» над нею. Для них, как для Чаадаева, история не загадка, не тайна, а нечто познанное в своей сущности. Все непреложные законы открыты Марксом, и неизбежно ведут к коммунизму. У Чаадаева, человечество идет к царству Божию, и задача историка - в созерцании божественной воли «властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям». История - не наука о прошлом, но провозглашение будущих пришествий и устилание одеждами пути грядущего.

Совершенно непонятно, как после опубликования кн. Гагариным в 1862 г., шестого и седьмого «философических писем»[iii], наша прогрессивная общественность не рассмотрела в них силуэт незабвенного попечителя Казанского учебного округа? Только, вместо казенного мундира, предстал он в инквизиторской хламиде сотканной из импозантной философской прозы.

Это посерьезнее щедринского генерала, что въехал на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Сожженная гимназия становится бессмертной. Но какая бездна погибели уготована ей светом знания, возвещенным нашим философом! Он требует взирать на исторические события «не с хладным научным интересом, но с глубоким чувством нравственной правды».

За гладкостью языка, пожалуй, не сразу и приметишь дикий смысл этой фразы. Взирать на минувшее «с чувством нравственной правды» - все равно, что ввязаться в борьбу Юлия Цезаря с Помпеем, взявши сторону одного из них. Это значит, что историк обязан участвовать в распрях прошлого. Ему, видимо, позволено, дойдя до Александра Македонского, и стулом об пол хватить. Пришел он, чтобы судить и выносить приговоры. И уж конечно, судебный кодекс его основан не на равнодушии к правой вере. Это только немец Миллер, затесавшийся при Екатерине II в историографы, мог позволить себе святотатство сказавши: историк должен казаться без родины, без веры, без государя.

Чаадаев достаточно тонок, чтобы не восставать открыто против секуляризации науки, но вся цепь его заключений провозглашает полное возвращение системы знаний в лоно церкви. Что же касается истории, то для нее термин «наука», просто, недостаточен. Она больше, чем наука, она - теургия. Потому и одиозен образ трудолюбивого историка исследователя. Вместо него должна возвышаться фигура жреца. История, по Чаадаеву, развитие идей; всякий интерес, вплоть до грубо материального, порождается идеями; чем же, как не их созерцанием должно быть изучение истории? И можно ли, занимаясь историей, не служить Творцу, если воплощенные в человеческом обществе идеи, суть дуновения божественной воли? Надо только отрешиться от распространенного ее понимания, как конгломерата событий и деятелей. Помпеи, Цезари, Карлы Великие и их подвиги не стоят никакого внимания. Незачем распылять его, также, на всякие феодализмы, абсолютизмы, на революции, войны, государственные преобразования; они суть следствие религиозных идей. История - воплощение христианства. И что же это за историк, что не будет вести себя христианином в веках, не осудит ни язычества, ни схизмы, ни ереси?

* * *

«Мыслящая Россия» дала важные против себя улики, обойдя молчанием содержание шестого «философического письма»[iv]. Это самый страшный Jungste Gericht, какой только известен. В геенну сбрасывается ни больше, ни меньше, как весь античный мир. Греция объявлена «страной обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей земле соблазны и ложь. Искусство ее - это извращение естественного и законного порядка - обожествление и возвеличение всего, что есть материального в человеке, всего, что должно занимать низшую сферу духовного его бытия. Оно апеллирует к самой низменной стороне нашей природы; нравственное чувство гибнет без остатка при его восприятии. «Периклес» призывает наложить «клеймо неизгладимого позора» на чело Гомера. Во всей древности нет более ненавистного имени, чем имя этого «Тифона или Аримана». Это от него заимствован наш «грязный идеал красоты», гибельные героические страсти, необузданная приверженность к земле. Его поэзия снисходительная к порочности нашей природы, сильнее всех оспаривает почву у христианской мысли. «Должен наступить день, когда имя преступного обольстителя, столь ужасным образом способствовавшего развращению человеческой природы, будет вспоминаться не иначе, как с краской стыда». С затаенным дыханием ждет современный читатель приговора над последней, самой дорогой ему грешницей, однажды, осужденной Савонаролой. И, конечно, не питает надежды на ее помилование. На Ново Басманной твердо знают, что придут времена, «когда своего рода возврат к язычеству, происшедший в пятнадцатом веке и очень неправильно названный возрождением науки будет возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое сохраняет человек вернувшийся на путь добра, о каком-нибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности».

Только после этих высказываний можно оценить эпиграф к первому «философическому письму»: Adveniat regnum tuum.

Без Гомера, без Фидия, без Платона и Марка Аврелия, без Ботичелли, Леонардо, Микель Анджелло, Данте, Петрарки, без всей европейской поэзии, живописи и музыки будет это «царствие твое».

Чье-то старинное благочестие почиет на «философических письмах». Не ясная ли душа того монаха, что соскоблил эллинские тексты с двух тысяч пергаментов, чтобы написать на них две тысячи Евангелий?

Какие же эпохи вознесены будут перед осужденными, опороченными временами? Ответ не трудно предвидеть. Конечно, - средние века.

Их история, это и есть история «общества основанного на истине непосредственно исходящей от высшего разума». Мы дожили, кажется, до дней, когда такого рода открытия многим уже не режут уха, но лет пятьдесят тому назад было еще иначе. Нужно, действительно, пришествие нового средневековья, чтобы люди могли спокойно слушать, как восторг вызываемый античным искусством и искусством ренессанса, предается проклятию и причисляется к низменным движениям души.

* * *

Но нас сражают еще одним открытием. В эту христианнейшую из всех эпох, Провидению угодно было выдвинуть человека «наиболее способствовавшего выполнению плана, предначертанного божественной мудростью для спасения рода человеческого». Таким человеком оказался... Магомет.

Надобно знать узко сектантское восприятие христианства Чаадаевым, чтобы понять наше удивление выбором героя. Но в симпатиях к Магомету кроется такая черта его облика, пройдя мимо которой, мы рискуем ничего в этом облике не понять.

Не магометанством самим по себе он покорен, а его экспансией «на огромной части земного шара». Своим победным шествием оно сделало больше для торжества божественного Промысла, чем христианские мудрецы, «бесполезные», неспособные «ни одно из своих измышлений облечь в плоть и кровь и ни в одно человеческое сердце вселить твердое убеждение». Наш философ заворожен разящим мечем ислама. Такое же восхищение внушает ему Библия «зрелищем необычайных средств» для сохранения идеи единого Бога.

Он называет «более непонятливой, чем безбожной» всякую философию, приходящую в ужас от массовых избиений. Величие Моисея не в том, что он вывел народ из Египта и дал ему закон, а в том, что у него не дрогнуло сердце убить несколько тысяч человек за отступничество. Это - наиболее совершенное средство «чтобы внести в человеческий ум необъятную идею, которая не могла родиться в нем самостоятельно».

Упрек «христианским мудрецам» - это упрек неумению проливать кровь и быть беспощадными.

Узнав о петербургском наводнении 1824 г., Петр Яковлевич, в письмах к брату, мог по христиански сокрушаться о душах несчастных, погибших без покаяния. Но он тверд, как камень, когда речь идет об истреблении людей во имя высшей идеи, о внедрении ее в массы железом и кровью. С грустью наблюдая удаление человечества от пути, указанного Богом, он способен мечтать о грандиозной физической катастрофе, которая бы, прокатившись по всей земной поверхности, помогла нам «переродиться в духе откровения». Какой великолепный Торквемада пропадал на Новой Басманной!

«Глашатай свободы», «смелый обличитель реакции», был учеником величайшего реакционера своего времени, Жозефа де Местра. Это его философия эшафота проступает в писаниях пророка Тверского бульвара. Как не узнать в них знаменитого похвального слова палачу и беспощадным расправам, причисленным де Местром к образцам высшего благочестия и служения Господу!

Мир полон праведных наказаний и заслуженных смертных приговоров. Нет кары, которая бы не очищала. Смертная казнь подобна божественному правосудию, она благоговейное ему подражание. Злодеев нельзя предоставлять одному, только, загробному возмездию, - здесь, на земле, им должна быть благочестивая, но лютая месть.

Казнь свята, ибо является расплатой за грехи. И это ничего, что неповинные дети терпят, часто, за преступления родителей; их наказание - искупление вины отцов.

Все живущее - один одушевленный мир, связанный органической солидарностью; в нем, отдельная биологическая особь или целая группа может нести кару за содеянное другой особью или другой группой. Нет необходимости в тщательном судебном разбирательстве. Важно, чтобы преступление было наказано. Скорые беспощадные приговоры - столь же праведны, как те, что основаны на полном доказательстве вины. Инквизиция - самое святое правосудие. Она, вместе со всей средневековой католической церковью, властной носительницей христианских вселенских начал, поставлена де Местром выше всего на свете.

Люди нашего времени, знакомые с ролью свинца, проходящего через затылок, в качестве проводника «необъятной идеи», лучше чем современники Чаадаева способны понять его историософию. В эпоху предельного обострения чуткости ко всяким проповедям массового истребления, трудно смотреть без возмущения на продолжающееся возжигание курений «Периклесу» и на упорное нежелание замечать у него топора и веревки за плечами.

О чем же грустили серо-голубые глаза? О печальном ли значении слов «dvorovoi», «obrok», «tiaglo», или о том, что в мире растет количество «возмутившихся тварей» и нет посланцев, способных помочь человечеству в восприятии божественной идеи?

* * *

«Мыслящая Россия» сразу «заметила» и определила, как реакционера Конст. Леонтьева, но оказалась необычайно милостивой к Чаадаеву. На его реакционность не обратили внимания.

Один Р.В. Иванов-Разумник ощутил смутное беспокойство. В первое издание своей «Истории русской общественной мысли» он не включил Чаадаева полагая, что ему «не могло быть места» в этой истории. Смутила его и борьба Чаадаева с позитивными теориями прогресса, в то время, как собственно-чаадаевское решение вопроса о прогрессе представлялось Иванову-Разумнику «типично шигалевским». Но опасения со временем прошли, и во втором издании книги наш герой был приобщен к истории русской общественности.

А между тем, что такое леонтьевское «подмораживание» в сравнении с царством Великого Инквизитора, с безпощадной идеократией, со стремлением к слиянию «всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или «церкви», которая должна водворить царство истины среди людей»!

За что прощено ему такое ультрамонтанство? Уж не за то ли, что реакционность его «западная», католическая, без малейшего упоминания о православии и самодержавии? Как ни странно, но именно это предположение многое объясняет. Уже Герцен подыскивая извинение католическим симпатиям Чаадаева, поговаривал о большей «тягучести» католичества в сравнении с православием, о «революционном католицизме». А когда, лет через пятьдесят, Гершензон употребил выражение «социальный мистицизм» и подметил в «философическом письме» мысль, согласно которой Запад, в поисках Царства Божия попутно обрел свободу и благосостояние, прогрессивная галерка, привыкшая падать ниц перед «социальным» и «революционным», окончательно была сражена. У нас всегда полагали, что на Западе и цари либеральнее, и полиция добрее, и реакция - не реакция. Там и церковь может сделаться «революционной».

Не отзвук ли это того же учения Жозефа де Местра, утверждавшего, что римские папы в скором времени будут провозглашены верховными вождями цивилизации, охранителями наук и искусств, прирожденными покровителями гражданских свобод и благодетелями человечества?

Допусти Чаадаев, хоть слово о какой-нибудь прогрессивной роли православия, он бы погиб безвозвратно, но о католичестве мог безнаказанно говорить дикие вещи, несовместимые с элементарным знанием истории. Откуда он, например, вычитал, будто «рабство» в Европе (он разумел крепостное право) обязано своим исчезновением западной церкви? Или, с какой стати приписываются ей все успехи цивилизации? Как будто вовсе не был затравлен Абеляр и не был сожжен Джордано Бруно, как будто Лютер не называл Коперника дураком, а Галилей не стоял перед трибуналом инквизиции!

Не только западничество семинаристов, пришедшее на смену западничеству Грановского и Герцена, но и сами Герцен с Грановским не в состоянии оказались понять, что в писаниях Чаадаева явлено не католичество Франциска и Бернарда, а полицейское католичество эпохи реставрации, так ненавидимое Стендалем и Виктором Гюго. Прельщенная «обличениями» революционная и либеральная общественность не поняла, также, что «мстил» Чаадаев русской жизни не как человек европейского просвещения, а как католик. Ни наук, ни искусств, ни политических учений, ни декларации прав человека и гражданина, ничего кроме католичества для него не существовало на Западе. В многовековой вражде империи св. Петра с империями Павла и Андрея Первозванного - корень его высказываний о России. Только этим и можно объяснить странный оборот мысли, возлагающий вину за крепостное право не на самодержавие и дворянство, а на церковь. «Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой». Все началось с несчастного момента, когда «повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими (западными. - Н.У.) народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания». Если история наша жалка и ничтожна, если мы - последний из народов, если даже на лицах у нас печать примитивизма и умственной незрелости, причина этому одна - наше религиозное отступничество. Аракчеев, Бенкендорф, крепостное право, - все оттого, что мы не католики.

* * *

Увлечение Западом началось у нас давно. В XVII веке, молодой Ордин-Нащокин совершил побег в «страну святых чудес», но попутешествовав, вернулся обратно. Не променяли Москвы на Париж и декабристы. «Обогащать Россию сокровищами гражданственности», - таков был их патриотический порыв. Совсем иную реакцию вызывало западничество религиозное.

Как только доходило до обращения в католичество, либо до преклонения перед ним, так явственно звучал мотив: «Как сладостно отчизну ненавидеть!»

Тысячелетний комплекс вражды латинства к православному миру не допускал компромисса. Едва ли не первым образцом, в этом роде, был кн. И.А. Хворостинин - современник и наперсник первого Лжедмитрия. В противоположность тем из людей XVII века, что понимали превосходство западного просвещения и хотели соответствующих реформ в России, он ни о каких реформах не думал, просто проникся брезгливостью к стране и народу, швырял в навоз православные иконы, смеялся над обрядами и обычаями и жаловался, что на Москве «жить не с кем». А человек он был больше наглый и высокомерный, чем просвещенный. С поразительной легкостью усвоил он «гордый взор иноплеменный», которым после него стали смотреть на Россию все неофиты латинства.

Когда начались католические симпатии его духовного потомка Чаадаева - трудно сказать. Может быть, в ранней юности, при запойном чтении философской литературы, может быть в 1816-18 гг., в ложе «Соединенных Друзей», управлявшейся ген. Прево де Люминаром и полк. Оде де Сионом, где состояло, также, несколько лиц из польской аристократии, или в ложе «Северных Друзей» (1818-19 гг.) связанной с польскими ложами в Вильно. Окрепли эти симпатии, безусловно, в 1823-26 гг. во время путешествия по Европе. Утвердившись окончательно в мысли о римской церкви, как единственном обиталище божием, а о народах Запада, как избранниках составляющих то «общество», где идея, которую Бог открыл людям должна созреть и достигнуть всей своей полноты, он уже не мог не видеть божественной печати на каждом камне мира освещенного католическим солнцем. «Все создано им и только им: и жизнь земная, и жизнь общественная, и семейство, и отечество, и наука, и поэзия, и ум, и воображение, и воспитание, и надежды, и восторги, и горести». Именно тогда, наблюдавший его в Берне Свербеев, отметил его презрение ко всему русскому. Но и в этом презрении он не был оригинален.

Кто даст себе труд сравнить чаадаевское «j'accuse» со всей суммой накопившихся в Европе веками, суждений о России, тот поразится их необычайному сходству. Это, как бы экстракт из политических памфлетов, подложных документов, записок авантюристов вроде Штадена, Таубе и Крузе, донесений Шлихтинга, реляций Поссевина, богословски-полемических споров времен католического наступления на Русь в XVI - XVII вв. Протограф западного происхождения проступает отчетливо во всех суждениях автора «Философических писем» о России.

С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое занимает в человеческом роде презренный народ московитов. На начало 30-х гг. XIX в. падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущей с тех пор крещендо до самой эпохи франко-русского союза.

Немногие из попадавших за границу, сумели, подобно Герцену, понять, что «они нас ненавидят от страха». Ненависть эта подавляла до того, что вызывала порой душевный кризис. В наиболее отчетливом и, так сказать, классическом виде, он пережит был В.С. Печериным - самым чистым и самым экзальтированным из людей 30-х годов. Европейское «общественное мнение», просто, сломило его.

Чаадаев не сделался перебежчиком и не перешел в католичество, как Печерин, но проклятие изрек.

В «Апологии сумасшедшего», написанной после «Философических писем», видим что-то похожее на раскаяние, на отход от первоначального взгляда на Россию; но это уже другой Чаадаев, не вполне, может быть, искренний.

* * *

Философствующее юношество того времени, представляло редкий психологический тип людей, усвоивших исключительно высокий взгляд на свою персону. Каждый сознавал себя сосудом избранным, приносящим в мир откровение, каждый мнил себя в числе гениев человечества. Чаадаев, больше всех.

Печаль серо-голубых глаз означала печаль апостола, принесшего миру небывалое слово, но увидевшего себя в варварской стране. Это чисто русская драма особый жанр возникший из превращения шиллеровской высокой трагедии в комедию Гоголя: «Я не могу погубить свою жизнь с мужиками! Душа моя жаждет просвещения!» В восемнадцатом веке ее переживал фонвизинский Иванушка из комедии «Бригадир», родившийся телом в России, в то время, как душа его принадлежала короне французской.

Чаадаев, безусловно, ощутил родную землю, как недостойную его гения. Как крепостной мальчишка научившийся в помещичьем дому болтать по-французски с барчатами, он устыдился своего происхождения и своих родителей - презрел и возненавидел самую душу России выраженную в ее прошлом. С бойкостью и хлесткостью вынес приговор одной из самых многострадальных историй. Не трагическую судьбу, а род преступления увидел он в ней. Как тут не вспомнить Пушкина, принимавшего всю русскую историю такой какова она есть! А ведь Пушкин знал, что многое из того, что говорили про нас в Европе - сущая правда. Но за этой частичной правдой поэт угадывал величайшую неправду, - старинное зло, отравлявшее истину и несовместимое с ней. Он и сам был человеком большого гнева во всем, что касалось грехов России, но твердо знал границы такого гнева; они определялись границами любви. Там, где начиналась ненависть или равнодушие, - кончался русский и начинался иностранец. Честный Печерин так и понял свои чувства. Чаадаев, хоть и опомнился, и не перестал быть русским, - в писаниях своих перешел роковую границу. Те девяносто девять процентов читателей, что произведений Чаадаева в руках не держали, а судят о них по скудным цитатам в курсах истории литературы, где им преподнесен образ благородного страдальца, распятого на кресте русского варварства, реакции и отсталости, должны, наконец, знать, что страдания его ничего общего с болью за родину не имеют. Самая мишень его обличительных стрел, совсем не та, что у прочих «обличителей». К позорному столбу пригвождалась не власть, бюрократия, произвол, не временное и изменчивое, а вечное и неизменное - наша национальная субстанция.

В. Богучарский, один из историков революционного движения, уверяет, будто «своим философическим письмом Чаадаев говорил русским людям: если вы хотите быть народом историческим, то оставьте всякую надежду на возможность идти каким бы то ни было иным путем, кроме того, которым идет Европа». Ничего такого в философическом письме нет. Там совсем другое: вступите вы на европейский путь или не вступите - оставьте надежду стать историческим народом, эта роль не ваша; вместе с абиссинцами и готтентотами вы лишены божественной благодати, излитой на народы избранные. В крови у русских он подметил вражду ко всякому истинному прогрессу. Великий человек, захотев просветить, кинул им плащ цивилизации; «мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения». Само Провидение «исключило нас из своего благодетельного действия на человеческий разум... не пожелало ничему нас научить». «Именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования».

Историософия Чаадаева - не от великого гнева, порожденного великой любовью, а от великого презрения. Не об исцелении прокаженного тут речь, а об изгнании его в пустыню.

Россия ублюдочна от рождения, она - унтерменш среди народов. Кто не заметил этих высказываний, тот ничего не понял в русской теме «философических писем».

Русское национальное самосознание, в процессе самосовершенствования, проходило и впредь, вероятно, будет проходить через величайшие самоотрицания, но пройти через это - не значит ли лишиться всякого самосознания?

Надо быть, воистину, унтерменшем, чтобы в истерично покаянном порыве упасть перед чаадаевским евангелием. На нем печать и дыхание враждебного мира. Это духовная пятая колонна в истории русской мысли.

Если прав Бердяев, что ответственность за себя и ответственность за отечество имеют один и тот же моральный корень, то этого корня у Чаадаева не было.

Достоевский полагал, что его не было у всего русского либерализма, чьим кумиром сделался Чаадаев. Русский либерализм, по его словам, нападал «не на русские порядки, а на самую Россию». «Эту ненависть к России, еще не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других в чем она должна состоять»!

* * *

И вот опять тот же вопрос: как могло произойти «чудовищное», по выражению Гершензона, заблуждение русской радикальной интеллигенции, продолжающей по сей день - видеть в нем декабриста по духу и обличителя самодержавия? Каким образом остались незамеченными панегирики его царизму, столько сделавшему для успеха просвещения и для блага народа? «Всей нашей цивилизацией, всем, что мы есть, мы обязаны нашим монархам; везде правительства следовали импульсу, который им давали народы, и поныне следуют оному, между тем, как у нас правительство всегда шло впереди нации, и всякое движение вперед было его делом».

Как можно было не заметить отрицательной, презрительной оценки декабризма в первом философическом письме, где прямо сказано: «вернувшись из триумфального шествия через просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собой лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад»? И, конечно, декабристы имеются в виду, когда говорится: «если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или в расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня».

Конечно, всех попутал Герцен, написавший вместо портрета Чаадаева свой собственный идеальный портрет. Конечно, Бердяев в наши дни подновил его, выхватив мессианистические фразы из «Апологии сумасшедшего» и наклеив их на трафаретное изображение московского Брута. История же с «Телескопом», с объявлением Петра Яковлевича сумасшедшим отнесла его автоматически в разряд мучеников самодержавного произвола, «борцов с реакцией».

Но все-таки, сто лет - срок не маленький, можно было кое в чем разобраться. Особенно после публикаций кн. Гагарина в 1862 г. Но разбираться, как раз, никто и не думал. Не хотели расставаться с образом печального рыцаря свободы, с иронической улыбкой, со скрещенными на груди руками, с колонной, с деревом на Тверском бульваре. Русская революция прочно зачислила его в сонм своих предтеч и страстотерпцев. И это, не по одной, только, ошибке и недоразумению.

Ошибка обнаружена и исправлена еще в начале нашего века. Милюков и Гершензон прекрасно показали зависимость «басманного философа» от идей французских клерикальных кругов эпохи реставрации. В 1911 году, в сборнике в честь С.Ф. Платонова, появилась статья С.А. Адрианова, проследившая знакомства, связи и переписку его с иностранцами. Среди них не нашлось ни одного «прогрессиста», все оказались роялистами-легитимистами, боровшимися пером и шпагой с якобинством, бонапартизмом и либеральным орлеанистским режимом. Мы совсем не располагаем данными, позволяющими думать об интересе или знакомстве Чаадаева с теми французскими писателями, на изучении которых воспитывалось русское радикальное западничество. Приведенные Адриановым свидетельства рисуют прямо противоположный круг связей и интересов.

Несмотря на это, репутация Брута и Периклеса осталась непоколебленной. В СССР и в эмиграции продолжают воспринимать его по Герцену, по Богучарскому.

Можно быть уверенным, что появись все восемь «философических писем» при жизни автора, это не изменило бы отношения к нему, как не изменилось оно у большевиков после публикации 1935 г. Не философией же его увлекались. Ее никто не знал и знать не хотел, кроме, разве, специалистов. Популярность его зиждется на чем-то другом, на каком-то волшебном слове, которым он зачаровал «общественность». Теперь знаем, что то было слово ненависти к отчизне. Только это слово и вычитали у Чаадаева, только одним своим первым «философическим письмом» он и вошел в русскую литературу. Да и в этом письме читали не всякое лыко. Видели, либо догадывались, что половина сказанного о России - вздор и невежество, а другая половина имеет условную ценность. Привлекательный момент заключался не в истине его суждений, а в том что стояло над суждениями - в страсти, в музыке отрицания и «гнева», в небывалой особенности этого гнева, направленного не на традиционных тиранов и угнетателей, а на Россию. Он первый вознес на нее хулу и только за это сам был вознесен.

Тут можно согласиться, что какая-то «мистическая» связь с русской революцией у него существует. Это только на Западе «любовь к отечеству святая» написана на революционных знаменах; там слово «Франция» могло означать республику. Русские революционеры никогда Россию во фригийском колпаке не представляли. Республика не могла быть «Россией». В глубине души, они соглашались с Уваровым и Победоносцевым в том, что тогдашняя правительственная система - это и есть Россия. Существовал неписаный догмат о несовместимости понятия «Россия» с понятиями «прогресс» и «революция». В отличие от западных, наша революция, еще в раннем подполье, была не национальной! Она замешана на грехе матереубийства. «Пальнем-ка пулей в святую Русь!» Этот лозунг звучал задолго до Октября. В орестейе русской революции, Чаадаеву принадлежит роль пролога.

[i] «Литературное Наследство», № 22 - 24, 1935.

[ii] Charles Quenet. «Tchaadaev et les lettres philosophiques», Paris, 1931.

[iii] В парижском издании кн. Гагарина они обозначены, как второе и третье.

[iv] В издании кн. Гагарина оно значится как второе.

1. Re: «Басманный философ»