"Мемориальный пушкинский памятник

имеет особую власть над людьми. Он в

известной мере сердечное святилище и алтарь".

С. Гейченко

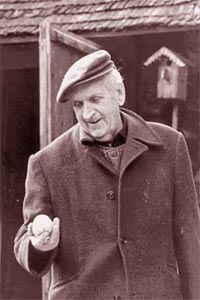

В этом году исполняется не только 105 лет со дня рождения (15 февраля), но и 15 лет со дня кончины Семена Степановича Гейченко (1903-1993), с чьим именем почти пятьдесят послевоенных лет была неразрывно связана история пушкинских мест на Псковщине.

Уроженец Старого Петергофа, солдат Отечества, после тяжелого ранения вернувшийся с фронта, он восстановил из руин разрушенные во время войны Михайловское и Святогорский монастырь, воссоздал усадьбы в Тригорском и Петровском, открыл музей "Водяная мельница в Бугрово". Статья Семена Степановича "Здесь все поэзия, все диво", опубликованная в журнале "Наука и жизнь" (N 5, 1982 г.), резко увеличила число паломников в Пушкиногорье.

Уроженец Старого Петергофа, солдат Отечества, после тяжелого ранения вернувшийся с фронта, он восстановил из руин разрушенные во время войны Михайловское и Святогорский монастырь, воссоздал усадьбы в Тригорском и Петровском, открыл музей "Водяная мельница в Бугрово". Статья Семена Степановича "Здесь все поэзия, все диво", опубликованная в журнале "Наука и жизнь" (N 5, 1982 г.), резко увеличила число паломников в Пушкиногорье.Гейченко называл себя "домовым", зная каждую мету, связанную с Пушкиным в Святых горах, и до конца своих дней сохраняя там жизнь духа русского гения.

Автору этих записок привелось несколько дней провести в Пушкиногорье в августе 2003 г., когда отмечалось 100 лет со дня рождения легендарного хранителя заповедника.

Семен Гейченко, "добрый домовой" Михайловского и всего Пушкиногорья, прибывший сюда, фактически в руины, оставленные немцами, продолжил попечительские труды прежних инициаторов устроения Пушкинского заповедника. В 1899 г. - по инициативе псковского дворянского собрания и губернского предводителя В.В. Философова - у младшего сына поэта Григория Александровича, с 1866 по 1899 г.г. проживавшего здесь же, Михайловское было приобретено на собранные по подписке средства в общественную пользу с целью открытия в нем "какого-либо благотворительного учреждения", связанного с именем А.С. Пушкина.

Семен Гейченко, "добрый домовой" Михайловского и всего Пушкиногорья, прибывший сюда, фактически в руины, оставленные немцами, продолжил попечительские труды прежних инициаторов устроения Пушкинского заповедника. В 1899 г. - по инициативе псковского дворянского собрания и губернского предводителя В.В. Философова - у младшего сына поэта Григория Александровича, с 1866 по 1899 г.г. проживавшего здесь же, Михайловское было приобретено на собранные по подписке средства в общественную пользу с целью открытия в нем "какого-либо благотворительного учреждения", связанного с именем А.С. Пушкина.Идея эта была поддержана членами Российской академии наук А.Ф. Кони, В.Г. Короленко, В.А. Крыловым, С.Ф. Ольденбургом, А.Н. Пыниным, а также Великим князем Константином Константиновичем Романовым. С 1901 г. вся работа по созданию колонии, сбору средств совершалась на условиях благотворительности, включая сюда и составление проекта одного из зданий колонии профессором А.А. Косяковым. Через десять лет, 26 мая 1911 г. состоялось открытие колонии для престарелых литераторов и учителей, "подорвавших здоровье на ниве народного просвещения". Ох уж эта нива - российского народного просвещения! Никакого здоровья на тебя никогда не хватало, да и не хватит.

Михайловский дом дважды сгорал - в 1908 и 1918 гг., потому Гейченко писал, что вещественный мир Пушкина в подлинном виде мало сохранился, но успешно восстанавливается вот уже много-много лет.

"Сам поэт ничего для себя не строил, во дворцах и торжественных хоромах, во все времена строившихся навечно, не жил и даже об этом не мечтал и жил проще простого... Однако пушкинские памятники - это не только личное жилье поэта и предметы, в нем содержащиеся, но это дома и усадьбы, сады, парки, рощи, хозяйственные сооружения, "овины дымные и мельницы крылаты" его друзей, с которыми он сроднился, у которых он, как говорится, "дневал и ночевал". Но и это еще не все. Среди памятников, связанных с жизнью Пушкина, есть просто лужайки, дорожки, ручьи, камни, деревья, кусты, цветы, травы и прочее и прочее. После смерти поэта многое бесследно кануло в Лету или переменилось до неузнаваемости. От этого восстановителю еще труднее решать задачу возрождения памятника. Временами, приступая к реставрации, восстановитель как бы начинает ткать большое полотно былой жизни из тонкой паутины стежек..."

"Сам поэт ничего для себя не строил, во дворцах и торжественных хоромах, во все времена строившихся навечно, не жил и даже об этом не мечтал и жил проще простого... Однако пушкинские памятники - это не только личное жилье поэта и предметы, в нем содержащиеся, но это дома и усадьбы, сады, парки, рощи, хозяйственные сооружения, "овины дымные и мельницы крылаты" его друзей, с которыми он сроднился, у которых он, как говорится, "дневал и ночевал". Но и это еще не все. Среди памятников, связанных с жизнью Пушкина, есть просто лужайки, дорожки, ручьи, камни, деревья, кусты, цветы, травы и прочее и прочее. После смерти поэта многое бесследно кануло в Лету или переменилось до неузнаваемости. От этого восстановителю еще труднее решать задачу возрождения памятника. Временами, приступая к реставрации, восстановитель как бы начинает ткать большое полотно былой жизни из тонкой паутины стежек..."Как это по-пушкински: воскресать в деревах!

...Пушкинские горы здесь часто называют "Пушгоры", так указывают на рейсовых автобусах, тем самым наводя на размышленья о пушнине. Но горы эти - святы.

Святые Пушкинские горы.

Многое привнес сюда Гейченко. Немалая его заслуга и в соединении литературной плоти с мифом и реальностью, что по сути, создает новую реальность: "скамья Онегина", "музей Лариных", "черный камень" в Петровском. ("На черном-черном камне сидит черный-черный человек и думает черную-черную думу...", - шутил о Пушкине Гейченко.) Интимность отношений Гейченко, посвятившего полувек своей подвижнической жизни Пушкинскому музею, несомненно, говорит о живости души охранителя, о незашоренности и восприятии им Пушкина в вечной жизни. Пушкин, пожалуй, с веселостию воспринял бы реплику о "черном человеке". Не от этого ль сочинения поэта оттолкнулся Гейченко:

Многое привнес сюда Гейченко. Немалая его заслуга и в соединении литературной плоти с мифом и реальностью, что по сути, создает новую реальность: "скамья Онегина", "музей Лариных", "черный камень" в Петровском. ("На черном-черном камне сидит черный-черный человек и думает черную-черную думу...", - шутил о Пушкине Гейченко.) Интимность отношений Гейченко, посвятившего полувек своей подвижнической жизни Пушкинскому музею, несомненно, говорит о живости души охранителя, о незашоренности и восприятии им Пушкина в вечной жизни. Пушкин, пожалуй, с веселостию воспринял бы реплику о "черном человеке". Не от этого ль сочинения поэта оттолкнулся Гейченко:Как жениться задумал царский арап,

Меж боярынь арап похаживает,

На боярышен арап поглядывает.

Что выбрал арап себе сударушку,

Черный ворон белую лебедушку.

А как он, арап, чернешенек,

А она-то, душа, белешенька.

Семен Гейченко сам был человеком "пушкинского" типа - великой остроты ума, неординарного словесного дара. Читаешь его "Пушкиногорье" и причмокиваешь от удовольствия:

Под окном моего дома стоит кормушка. Здесь столовая, трактир, ресторан для пичуг, зимующих в Михайловском. Воробьи, голуби, синицы, чайки, сороки, галки, снегири... И дятлы - пестрые, зеленые, черные...

Под окном моего дома стоит кормушка. Здесь столовая, трактир, ресторан для пичуг, зимующих в Михайловском. Воробьи, голуби, синицы, чайки, сороки, галки, снегири... И дятлы - пестрые, зеленые, черные...Но вот недавно прилетел дятел, какого я доселе не видел ни разу - большой, длинноносый - орел, сущий орел! Подлетел он к одной умирающей серебристой иве и стал снимать с ее вершины сухие ветви и складывать в кучу на земле. А потом начал снимать кору. Застучали барабаны, загудели кларнеты, затрубили трубы - послышалась музыка - симфонная, не то Шнитке, не то Петрова. Это, батюшка мой, чудо!

Каждый день в двери моей хижины слышен стук да стук. Потом начинают скрипеть ступени лестничные и слышится скок и скок. Потом происходят: явления, возглашения, здравицы, целование, застолье, тосты, открываются бутылки и фляги разные. Текут чача грузинская, наша родная многоградусная, перцовая... Начинается великое сидение, питие, охи-вздохи, легенды, сказки, новеллы... Потом глаголю я о Пушкине, Михайловском, Ганнибалах, самоварах, подковах, книгах... Потом опять застолье. Наконец, происходит прощание, посошок, обещания, целование... Ту...ту...

А меня вновь "Бог посетил..." В ночь с 10 на 11 мая в Пушкинском Заповеднике началось светопреставление. Оно продолжалось целые сутки. Пришли египетская тьма, ветер и такой огромный снегопад, какого не видывал я доселе и никогда. И никто мне про эдакое не рассказывал! Это было какое-то "чудище обло, озорно, стозевно". С неба падали снежинки весом по сто граммов каждая. Они падали и приклеивались на землю, на деревья, на кусты. Все сущее покрылось полуметровой толщины снежным покрывалом. К концу светопреставления в Михайловских рощах лежали тысячи сломанных, вывороченных с корнем, поваленных молодых сосен и берез! Всюду лежали погибшие дрозды, скворцы, мухоловки и разная другая пичужка. И только вороны чувствовали себя ладно, хватали мертвых птичек и тащили к своим углам.

А меня вновь "Бог посетил..." В ночь с 10 на 11 мая в Пушкинском Заповеднике началось светопреставление. Оно продолжалось целые сутки. Пришли египетская тьма, ветер и такой огромный снегопад, какого не видывал я доселе и никогда. И никто мне про эдакое не рассказывал! Это было какое-то "чудище обло, озорно, стозевно". С неба падали снежинки весом по сто граммов каждая. Они падали и приклеивались на землю, на деревья, на кусты. Все сущее покрылось полуметровой толщины снежным покрывалом. К концу светопреставления в Михайловских рощах лежали тысячи сломанных, вывороченных с корнем, поваленных молодых сосен и берез! Всюду лежали погибшие дрозды, скворцы, мухоловки и разная другая пичужка. И только вороны чувствовали себя ладно, хватали мертвых птичек и тащили к своим углам.Я вначале завыл, как собака, почуявшая покойника. Потом смирился и завертелся. Стал звать на помощь людей, теребить школьников, солдат. Многие пришли и начали уборку. Я накупил пил, ножовок, топоров. Сейчас навожу порядок в хорошем аллюре. Стараюсь навести порядок хотя бы там, где люди идут, где горе особенно круто бросается в глаза. Но скоро все не приберешь. Уж больно большого масштаба лихо. В лесу сильно поредело. Ландшафт кое-где переменился неузнаваемо.

Я по-прежнему весь в хлопотах. Кую. Тешу. Вбиваю. Собираю. Крашу. Жгу. Вывожу. Печатаю. Монтирую. Экспонирую. Пишу. Матерюсь. Принимаю. Угощаю. Встречаю. Провожаю. Этцетера.

Я по-прежнему весь в хлопотах. Кую. Тешу. Вбиваю. Собираю. Крашу. Жгу. Вывожу. Печатаю. Монтирую. Экспонирую. Пишу. Матерюсь. Принимаю. Угощаю. Встречаю. Провожаю. Этцетера.Чтобы слышать "Божье Слово", не обязательно знать язык, на котором оно звучит. Когда Шаляпин поет Дон Кихота по-французски, нам все в его пении понятно. Когда слушаешь мессу Баха, в душу входят все Божии Слова - слова итальянцев, греков, немцев и даже псковитян. Кстати, псковичи услышали органную музыку раньше, чем москвичи. А орган - это наивысшая ступень слова!

Все было благо. Петровский зал мне самому понравился, и я потом бегал по веранде и кричал: "Ну, Семен, ну сыр голландский! Молодца!" Всем понравилось: и Андроникову, и Рыбакову, и Козловскому, и Пиотровскому, а главное - понравилось мне самому. В благодарность за все сделанное мне прислали приглашение на VI съезд писателей. И я там был, портфель подарков получил, жене духи купил, значок на грудь повесил. Прослушал 250 докладов и выступлений. Выпил и закусил, когда был зван на банкет в Кремлевском дворце. Кричал уррра! И с большим вдохновением возвратился к себе в деревню, понеже я вообще-то рожден не для житейского волнения и не для корысти, а для размышленьев, созерцаньев и лакировки действительности.

Новости жизни моея: у меня произошла смена петухов. Достал нового с кирасирскою каской на голове и при золотых шпорах. Добряк, певец. Привык ко мне на третий день. А старого мы бульонировали...

...Я все думаю - хорошо бы найти кошелек с большим деньгам! Подарил бы вам на семейные нужды три тысячи, дочке своей на именины 1000, слепой моей сестрице Марье Степановне 1000. Жене своей 1000. Купил бы сто листов фанеры, сделал из нее космический корабль и улетел бы к... из этой самой деревеньки на Парнасе!

С каждым днем я все больше хирею и кисну. Возле меня никого нетути, кто помогал бы мне жить словом и делом. Все бандитски грезят о моем "уходе в вечную тьму! Все живое, что было возле меня: пес, кот, утки, гуси, петухи и куры - все исчезло как дым. Остались за окном лишь воробушки да синички.

Какие перемены регистров! Как по-пушкински мыслит и чувствует Гейченко: и грустно, и весело, и саркастически, и о питии, и о петухе, и о деньгах, и о Божиих Словах! Наверняка Александр Сергеич рад был с небес полвека взирать на такого "домового", покровителя "поместья мирного".

А вон - мельница, установленная Гейченко в долине, на самом обрыве реки Сороти.

И если вы в августе выйдете в полуоткрытую высокую белую дверь на крыльцо желтенького пушкинского дома, то внизу на бережочке непременно увидите рыбаря.

Ведь каждый по-своему ищет дорогу в Пушкинское Святогорье. <...> по-своему запоминает встречу с Пушкиным здесь, в полях, рощах, на берегах Сороти. И к нам этот отраженный свет может вернуться добрым благодарственным словом, яркой стихотворной строкой, гравюрой или каким-то сердечным даром. Люди, среди них много людей совсем молодых, казалось бы, гордых, независимых, не склонных по нынешним временам искать ответа в чужих речах, и все же все они обращаются к Пушкину за советом, за помощью, они видят в нем опору и источник неиссякаемых сил душевных <...> Вы не поверите - в заповедник приходят иногда люди, измучившиеся от переживаний. Говорят, это у них не вышло в жизни, это не получилось, и вообще сами теперь не знают, чего хотят... Такому человеку я даю в руки метлу: "Сбей-ка с себя, дорогой, ненужную спесь. Поживи здесь просто, поработай по-черному. Послужи людям, ему послужи". Идет время, и через месяц-другой преображается человек, проясняется, как зеркало, все в нем становится чище, проще, мудрее. И это результат не только физического труда и свежего воздуха... Здесь есть и воздействие самого поэта, его великой лиры.

Ведь каждый по-своему ищет дорогу в Пушкинское Святогорье. <...> по-своему запоминает встречу с Пушкиным здесь, в полях, рощах, на берегах Сороти. И к нам этот отраженный свет может вернуться добрым благодарственным словом, яркой стихотворной строкой, гравюрой или каким-то сердечным даром. Люди, среди них много людей совсем молодых, казалось бы, гордых, независимых, не склонных по нынешним временам искать ответа в чужих речах, и все же все они обращаются к Пушкину за советом, за помощью, они видят в нем опору и источник неиссякаемых сил душевных <...> Вы не поверите - в заповедник приходят иногда люди, измучившиеся от переживаний. Говорят, это у них не вышло в жизни, это не получилось, и вообще сами теперь не знают, чего хотят... Такому человеку я даю в руки метлу: "Сбей-ка с себя, дорогой, ненужную спесь. Поживи здесь просто, поработай по-черному. Послужи людям, ему послужи". Идет время, и через месяц-другой преображается человек, проясняется, как зеркало, все в нем становится чище, проще, мудрее. И это результат не только физического труда и свежего воздуха... Здесь есть и воздействие самого поэта, его великой лиры."У хранителя должна быть страсть хозяина-собственника. Он "скупой рыцарь" места, он "домовой" и "колдун" дома. Иной раз мне думается, что нельзя любить старое место, его издавна обжитые камни и землю и не верить в "приметы", о которых так много говорил Пушкин. Но, веря в приметы, нельзя не верить и снам, которым верил Пушкин и о которых писал", - вот еще одно замечание Гейченко.

Уж 15 земных лет прошло, как хранитель и исследователь Семен Cтепанович стал небесным собеседником Александра Сергеевича. Хорошо, должно быть, им там вместе - никогда не встречавшимся на земле, но в разное земное время столь любившим одно - сельцо Михайловское и его окрестности.

На снимках: Семен Степанович Гейченко (1903-1993). 1980-е гг.; пейзажи Михайловского; "скамья Онегина" в Тригорском.

Цветные фото - автора.