На открытии выставки присутствовало духовенство и множество посетителей. С окончанием учебы выпускниц поздравил митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим.

На открытии выставки присутствовало духовенство и множество посетителей. С окончанием учебы выпускниц поздравил митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим.Экспозиция состоит из трех частей. Одна часть представленных работ выполнена студентами Харьковской государственной академии дизайна и искусств: сюда вошли стенды о реставрировании икон, а также фрагменты новейших мозаик, фресок и храмовых росписей.

Вторая часть подготовлена сотрудниками института "Харьковпроект". Это проекты православных храмов, воплощенные в жизнь - на Харьковщине и за ее пределами - или еще нет, но уже удостоенные призов на конкурсах разного уровня. Здесь и деревянная церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Липовой Роще (Харьков), и каменные, заимствующие стилистику разных эпох (порой выбор стиля определяет заказчик; например, храм в честь целителя Св. Валентина - архитекторы С. Г. Нестерова, отец и сын Чечельницкие - расположенный на территории для Харьковского национального фармацевтического университета, заказан как "сыновнее отражение" храма Святого Воскресения Христова в Форосе).

И конечно, центром выставки является собрание новых, только что законченных икон, написанных выпускниками живописной школы. Целью выставки организаторы называют знакомство харьковчан с традиционным церковным искусством.

Все это в совокупности настолько ново для жизни современного человека вообще, и для бытия нынешнего харьковчанина, да еще и молодого, в частности, что хочется перечислить имена всех восьми выпускников и их дипломные работы, то есть названия этих великолепных икон, представленных на вставке. Всё вместе звучит как музыка, тем паче, что все имена выпускников - женские.

Все это в совокупности настолько ново для жизни современного человека вообще, и для бытия нынешнего харьковчанина, да еще и молодого, в частности, что хочется перечислить имена всех восьми выпускников и их дипломные работы, то есть названия этих великолепных икон, представленных на вставке. Всё вместе звучит как музыка, тем паче, что все имена выпускников - женские.Лариса Алешина, проучившись в школе, как и другие, положенных три с половиной года, представила к выпуску икону "Святая Троица", Юлия Веретина - "Спас в силах", Елена Гоголева - "Богородица Всецарица", Яна Данилюк - икону Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша", Юлия Денисова - "Святые Царственные страстотерпцы" (семья Государя императора Николая II), Елена Котельникова - "Господь Вседержитель на престоле", Ирина Слатина - "Покров Пресвятой Богородицы", Светлана Сьянова - "Богородица Донская".

В экспозиции представлены также иконы "Св. Андрей Рублев", "Преп. Серафим Вырицкий" и другие. Все иконы написаны в технике яичной темперы, преимущественно в стилистике мастеров Византии и Древней Руси.

Не исключено, что в будущем году в числе молодых иконописцев окажутся и мужчины. Руководитель школы Наталья Митрофановна Чурилова считает, что такое обилие выпускниц, возможно, случилось потому, что это мастерство требует огромной усидчивости, трудолюбия, концентрации.

Основной духовной и творческой задачей школы является возрождение древней канонической иконы. Здесь изучают не только специальное мастерство, иконографию, но и Священное Писание. Обязательна для слушательниц школы воцерковленность, то есть регулярное посещение храма и регулярное участие в Таинствах Церкви.

Молодые харьковские иконописцы используют в работе только натуральные пигменты и материалы, многие из которых изготовляют сами. Применяют малахит, лазурит, шунгит и другие. Используют и натуральное золото, памятуя о его особом значении в символике иконописи. (Вспомним знаменитый трактат "Иконостас" о. Павла Флоренского: "...из чистейшего света конструирует иконописец, но конструирует не что попало, а только невидимое, умопостигаемое, присутствующее в составе нашего опыта, но не чувственно, и потому на изображении долженствующее быть существенно обособленным от изображений чувственного... И притом эта церковная конструкция осуществляется не без реальности духовной, - в конструкции растекается самый свет, т. е. духовная реальность в натуре. Золото, металл солнца, потому-то и не имеет цвета, что почти тождественно с солнечным светом. Вот почему имеет глубокую правоту неоднократно слышанное мною от В. М. Васнецова указание, что небо нельзя изображать никакой краской, но - только золотом. Чем больше всматриваешься в небо, особенно возле солнца, тем тверже западает в голову мысль, что не голубизна - самый характерный признак его, а светоносность, напоенность пространства светом и что эта световая глубь может быть передана только золотом...".)

Сейчас мы пока можем называть имена авторов икон, но там, в храмах, куда уедут и эти "доски", эти "умозрения в красках", прихожане никогда не узнают их имен, как нередко остаются для нас безымянными авторы икон, к которым мы приходим поклоняться в наших храмах.

Скорее, это признак новых времен - такое изобилие среди иконописцев лиц женского пола. Можем привести примеры - те, что вспоминаются сразу: например, монахиню Леушинского монастыря Алипию, написавшую в начале ХХ в. по благословению преп. Иоанна Кронштадтского Богородичную икону "Аз есмь с вами и никтоже на вы". Уже давно и матушки Алипии нет на этом свете, и Леушинский монастырь скрыт водами искусственного моря у старинного русского города Череповца, а вот икона-то - жива среди людей, находится в Георгиевском монастыре на украинской Черниговщине. Или - монахиню-иконописца, реставратора и преподавателя Московских Духовных школ Иулианию (Соколову), столетие со дня рождения которой отмечалось в 1999 г. и которая до дня своей кончины в 1981 г. практически руководила всеми реставрационными работами в Троице-Сергиевой Лавре.

Можно вспомнить искусниц Шамординского монастыря, что близ Оптиной пустыни: там доводилось видеть удивительной красоты рукодельные иконы, шитые бисером. Но эта традиция как раз древняя: всегда русские монахини славились церковным шитьем. Имен, правда, их мы знаем мало. Разве что несчастная красавица и умница Ксения Годунова первой и вспомнится - девушка, принявшая мученическую кончину. (Кстати, на харьковской выставке одна и стен отведена под современную православную вышивку и минигобелены.)

Можно вспомнить искусниц Шамординского монастыря, что близ Оптиной пустыни: там доводилось видеть удивительной красоты рукодельные иконы, шитые бисером. Но эта традиция как раз древняя: всегда русские монахини славились церковным шитьем. Имен, правда, их мы знаем мало. Разве что несчастная красавица и умница Ксения Годунова первой и вспомнится - девушка, принявшая мученическую кончину. (Кстати, на харьковской выставке одна и стен отведена под современную православную вышивку и минигобелены.)Но вот иконы-то, да в таком изобилии, женщины раньше писали ль?

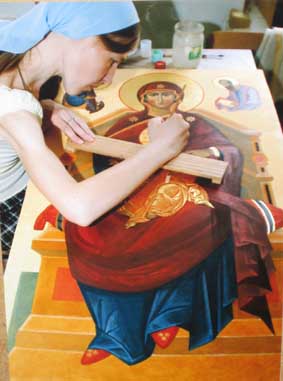

Потому столь заманчиво оказалось побеседовать с одной из выпускниц, Еленой Гоголевой.

Удивительное - рядом, но мы, как сказал наш главный классик, ленивы и нелюбопытны. Моя собеседница живет в моем подъезде, этажом ниже, но мне прежде не было известно, что Елена, выросшая, можно сказать, в моем поле зрения, пишет иконы.

- Лена, как ты пришла в иконописную школу?

- Как сейчас говорят, "так судьба сложилась"; но мы-то знаем, что это Бог привел. Я заканчивала факультет живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств, и у меня всегда было немало друзей и среди реставраторов, и среди монументалистов, и среди иконописцев. Зашла речь о создании такой школы, и я, поразмыслив, пришла сюда.

- Каков статус школы?

- Она считается художественным отделением Харьковской духовной семинарии. По аналогии с существующим музыкальным отделением, где готовят регентов православных хоров.

- Известны ли тебе подобные учебные заведения?

- В Харькове, понятно, таких больше нет. Мне известно, что есть такая школа при Киево-Печерской Лавре. Доводилось бывать в школе Свято-Троицкой Лавры, а когда мы ездили в Оптину пустынь, то остановились в Николо-Одринском женском монастыре Орловской епархии, рядом с брянскими лесами, и там посетили иконописную школу-мастерскую. В Росси таких школ много, а у нас - по пальцам перечтешь.

- Кстати, в Николо-Одринском монастыре в началось в середине XIX века прославление иконы Божией Матери "Споручница грешных"... Но в чем же все-таки особенность молодой харьковской школы и вообще вашей мастерской, существующей с 2000 года?

- Мы пишем только темперой. Масляных работ у нас нет. За образцы берем каноны икон не позднее XV-XVI веков, поскольку после этого времени в иконописи сильно сказалось влияние светского письма. С начала XVIII века, от Петра ?, повсеместно насаждались западные образцы - в жизни, архитектуре. Конечно, в церковном искусстве это тоже проявилось. Мы же - изучаем критское, греческое старое иконное письмо, а в русской иконе наш высший образец - Андрей Рублев и мастера его круга.

- Мы пишем только темперой. Масляных работ у нас нет. За образцы берем каноны икон не позднее XV-XVI веков, поскольку после этого времени в иконописи сильно сказалось влияние светского письма. С начала XVIII века, от Петра ?, повсеместно насаждались западные образцы - в жизни, архитектуре. Конечно, в церковном искусстве это тоже проявилось. Мы же - изучаем критское, греческое старое иконное письмо, а в русской иконе наш высший образец - Андрей Рублев и мастера его круга.- Сколько человек сейчас обучается в школе?

- Около сорока.

- Вот вас теперь восемь дипломированных выпускниц. Как ваша "иконописная судьба" будет складываться?

- Мечтаем о дальнейшей работе в мастерской, размышляем о формах и способах жизни в этой связи. Но - что Бог даст.

- Лена, кто еще из наставников, кроме требовательной Натальи Чуриловой, работал с вами?

- Азы на первом курсе преподавала Яна Юрьевна Данилюк, которая вот тоже получила официальный диплом. На этапе рисунка помогает Борис Иванович Чурилов, супруг Натальи Митрофановны, известный мастер графики, работающий по бересте.

- Вот вижу на стенах твоей квартиры живописные полотна... Когда начались занятия иконописью, что стало с твоей светской живописью?

- (Елена улыбается, она вообще улыбается на протяжении почти всей беседы.) Она ушла. Иногда, правда, если попросят сделать портрет... А вообще мне хватает "светского" и в работе с детворой, - я руковожу изобразительной студией в городском Дворце детского и юношеского творчества. А у меня там "дети" - от 5 до 20 лет, есть студенты. С ними я пишу иногда и натюрморты, и все что угодно.

- Понятно. Итак, уважаемый педагог Елена Евгеньевна, нет ли для вас противоречия между иконописью и детским творчеством? Последнее - не мешает?

- Наоборот, помогает. По-другому на все смотришь. Дети - разные и всякие, они порой словно пытаются "сбить с панталыку", словно проверить на устойчивость.

- А они знают о твоих иконах?

- Знают.

- Комментируют?

- Попали на эту выставку и были потрясены. Одна девочка притихла и только шептала: "Краси-и-во!" А вчера мальчишку видела: он все наши иконы "воздушно" перецеловал.

- Кто вам, писцам, изготовляет доски для письма?

- На практике перепробовали разные источники, но остановились на харьковской мастерской "Лира", которая поставляет для наших икон доски из липы. Надо сказать, что доска, на которой пишется икона, и используемая позолота составляют существенную затратную часть при "производстве" иконы, потому должны оплачиваться заказчиком отдельно.

- На практике перепробовали разные источники, но остановились на харьковской мастерской "Лира", которая поставляет для наших икон доски из липы. Надо сказать, что доска, на которой пишется икона, и используемая позолота составляют существенную затратную часть при "производстве" иконы, потому должны оплачиваться заказчиком отдельно.- То есть можно к вам прийти и заказать домашнюю икону?

- Не только домашнюю. Есть доброхоты, которые из своих средств оплачивают икону для какого-нибудь храма. Это иконы большого размера. Однако мастер работает даже над небольшой иконой весьма продолжительное время. На одну только подготовку может уйти больше месяца...

- А вот такой, быть может, слишком интимный вопрос: тебе самой твоя "Всецарица" нравится? Ну, скажем, ты удовлетворена этой работой?

- Для меня это самый сложный вопрос, действительно. Я не знаю, какие критерии применить. Затрудняюсь сформулировать. А ведь многие - спрашивают. Сейчас, может быть, я что-то делала бы по-другому.

- А из икон совыпускниц какая больше всех нравится?

- (Пауза). Донская... Может быть, потому что она стилистически родней, что ли. Это ведь русская, наша икона. Моя "Всецарица", например, повторюсь, имеет прообразом критскую икону XV в.

- Да, наиболее известен как раз образ Богородицы «Донской» письма Феофана Грека, что хранится в Третьяковке... Кстати, о "русском, нашем": из восьми выпускниц у семи - русские фамилии, у одной - украинская. Как-то можешь прокомментировать, так сказать, ваш "национальный состав"?

- Все наши мастерицы - граждане Украины, живут в Харькове, считают себя украинками, ну а всяческую клевету и злобствования в адрес Русской православной церкви, которые тут порой имеют место, мы все воспринимаем с болью. Церковь у нас одна, единая, и другой быть не может.

На снимках: иконы выпускниц Харьковской школы на выставке; проекты храмов; "Донская Богородица" Светланы Сьяновой; Елена Гоголева работает над иконой; "Всецарица" Е. Гоголевой (почти закончена).

Фото автора.