Этнологией в перестроечные годы разом увлеклись тысячи и тысячи пытливых умов, неравнодушных к истории своих народов. Чего же недоставало им в, казалось бы, упорядоченной и ухоженной вотчине Клио? Вот как отвечал на этот вопрос сам Лев Николаевич: "За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача - выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда - читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали".

Этнологией в перестроечные годы разом увлеклись тысячи и тысячи пытливых умов, неравнодушных к истории своих народов. Чего же недоставало им в, казалось бы, упорядоченной и ухоженной вотчине Клио? Вот как отвечал на этот вопрос сам Лев Николаевич: "За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача - выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда - читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали".В такой живой, ироничной, а иногда и вызывающе шутливой манере излагалась теория, объясняющая, как, почему и куда исчезали некогда могучие цивилизации. И почему на их месте возникали юные, еще малочисленные этносы, которые отвоевывали себе место под солнцем у гораздо более хищных и "стреляных" соседей.

Впрочем, для любителей сухого академического стиля отличие между историей и этнологией Гумилев мог пояснить и в строго научных терминах: "Простая последовательность не включает причинности, которая только и превращает собрание сведений (хронику) в поиск истины...". Истины о том, почему этносы рождаются и умирают, и почему в разном возрасте ведут себя по-разному. А еще - почему имена великих этносов, переходят по наследству не только потомкам, но, что парадоксально, и к народам покоренным (т.н. "дрейф этнонима").

Так оказывалось, что великороссы отличаются от русичей так же, как нынешние шебутные греки от монументально-задумчивых эллинов или хладнокровные эстонцы от пламенных врагов католических орденов - эстов.

"Грушевский... что это: подхалимаж или Наука?"

Разумеется, автор подобных умозаключений не мог не нажить себе врагов среди "наследников славы" Александра Македонского, Чингис-хана, Атиллы или князя Святослава. Свидетельство тому - неоднократные осквернения могилы Гумилева одурманенными почитателями кваснопатриотического романа "Память", который был скомпилирован, в общем-то, не самым худшим писателем 80-х специально с целью изничтожения "гумилевщины". Оно и понятно - куда как сладостней ощущать себя прямым потомком могучих витязей, нежели, пусть и продолжающей культурную традицию Древней Руси, но все же "помесью" славян с угро-финнами и татарами.

Разумеется, автор подобных умозаключений не мог не нажить себе врагов среди "наследников славы" Александра Македонского, Чингис-хана, Атиллы или князя Святослава. Свидетельство тому - неоднократные осквернения могилы Гумилева одурманенными почитателями кваснопатриотического романа "Память", который был скомпилирован, в общем-то, не самым худшим писателем 80-х специально с целью изничтожения "гумилевщины". Оно и понятно - куда как сладостней ощущать себя прямым потомком могучих витязей, нежели, пусть и продолжающей культурную традицию Древней Руси, но все же "помесью" славян с угро-финнами и татарами.Не долго потирали руки и "борцы за чистоту нации" украинской, лишившиеся гумилевскими стараниями ненавистного конкурента в борьбе за наследство Киевской Руси (а вернее - мифической Украины-Руси, выдуманной по госзаказу Венского двора). Ибо какая могла быть чистота у этноса, который, как доказывал Гумилев, возник лишь в XV столетии в результате переплавки еще более редких хранителей древнерусской традиции со степняками (взнос последних в генотип малоросса можно оценить по удельному весу половецких суффиксов принадлежности "енко" и "чук", печенежских "тян" и "дян", литовских "айло", наконец, польских окончаний даже в современных фамилиях).

Исчезнем и мы, уверял Гумилев. Главное - передать преемникам культурное наследие, если оно, конечно, достойно того. Но "...обыватель, даже в стенах академий, готов допустить, что исчезнет кто-то, но не он и его институт", - тут же предупреждал Лев Николаевич. И обыватель из стен советских академий воздавал ему сторицей. Тем более Теория этногенеза совершенно отрицала "классовый подход в истории". Более того, ее автор даже осмеливался отпускать шутки по этому поводу! Например, когда защищал от заслуженных научных сотрудников князя, уж до неприличия истово державшегося за православие: "очевидно, Александр Невский должен был выучить исторический материализм и сдать его при помощи машины времени?".

Хотя, нет, было все-таки у Гумилева упоминание о смене социально-экономических формаций, но, опять же таки, какое-то подозрительно не всеобщее: "В Европе в VIII-Х вв. бурно развивается феодализм, образуются классы, разделяются ремесло и земледелие за счет усовершенствовании техники, а в степях Евразии овцы поедают траву, псы охраняют овец, а пастухи ездят в гости друг к другу; единственное орудие производства - кнут, но совершенствовать его незачем".

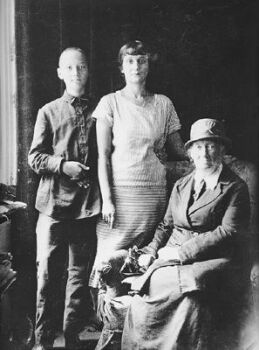

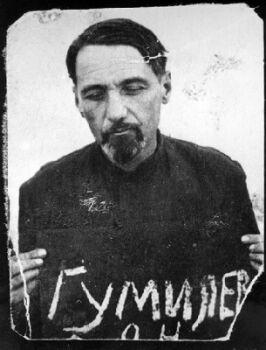

Да и что еще можно было ожидать от отпрыска расстрелянного большевиками контрреволюционера и великого поэта Николая Гумилева и не менее "антисоветской" и великой Анны Ахматовой. Самого приговоренного к расстрелу (не успели по причине ареста Ежова и пересмотра вынесенных при нем приговоров) и трижды сидевшего с перерывом на все четыре года войны.

Да и что еще можно было ожидать от отпрыска расстрелянного большевиками контрреволюционера и великого поэта Николая Гумилева и не менее "антисоветской" и великой Анны Ахматовой. Самого приговоренного к расстрелу (не успели по причине ареста Ежова и пересмотра вынесенных при нем приговоров) и трижды сидевшего с перерывом на все четыре года войны.Не потому ли Гумилеву так и не дали защититься по исторической специализации - диссертация прошла лишь на географическом факультете Ленинградского университета (ЛГУ). И не потому ли его друзьями и соратниками стали в основном "естественники", среди которых основоположник радиационной генетики Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (тот самый гранинский "Зубр"), палеогеограф и историк Георгий Владимирович Вернадский (сын великого геохимика). А еще соседка по коммуналке - Фаина Раневская. Она, как никто другой, могла оценить перлы его трактатов. Например: "Арабы защищались как умели, т.е. очень плохо и беспорядочно". Или "мусульманские халифы Испании нуждались не в шелках и мехах, а в рабах. Следовательно, надо было доставать юношей и девушек, а родители, как правило, их не отдавали". Или "По Рейну вплоть до Фландрии текли вместе с тогда еще чистыми водами изрядно мутные мысли...".

Средство от мифотворчества

Впрочем, географы приняли Гумилева в свой круг отнюдь не за красивые словеса. Он первым обнаружил связь между периодами глобальных увлажнений Великой степи и расцветами кочевых цивилизаций. Даже тех, которые не оставили по себе материальных памятников. Вот как описывал гумилевское открытие Хазарии один из его последователей:

"Гумилёв открыл могилы хазар и руины хазарских городов, тогда как до него... ни косточки хазарина, ни черепка вылепленного им горшка не удавалось найти...

... в поисках Хазарии поднялся он на валы золотоордынской крепости и увидел впечатанные в вершины этих валов раковины каспийских моллюсков, что стало доказательством перепадов уровня Каспия в исторический период. Каспий же тогда поднимался на 17 с лишним метров против хазарского периода, так что воды его размыли очень многое. Гумилёв стал искать вне зоны тогдашнего затопления - и нашёл. Само собою, нашлись людишки со степенями, постаравшиеся голословно опровергнуть его открытия. Скажем, Плетнёва, автор ряда работ, с уважением цитируемых Гумилёвым. Она заявила, что найденная первая столица Хазарии Семендер - никакой не Семендер, а потом ткнула пальцем в какую-то другую позже найденную руину. Само собой, предъявить доказательство типа вывески Семендерпотребсоюза она не смогла. А Гумилёв именно от своего Семендера стал вычислять положение последней хазарской столицы Итиля. Это позволяло сделать письмо хазарского царя Иосифа испанским евреям, писавшего, что кочуем обычно по треугольному маршруту, а Семендер и Итиль - вершины этого треугольника. И Гумилев вышел по этому маршруту к той точке волжского берега, где из обрыва торчал черепок хазарского горшка. "Выстрел" мысли искателя стал попаданием в яблочко.

... в поисках Хазарии поднялся он на валы золотоордынской крепости и увидел впечатанные в вершины этих валов раковины каспийских моллюсков, что стало доказательством перепадов уровня Каспия в исторический период. Каспий же тогда поднимался на 17 с лишним метров против хазарского периода, так что воды его размыли очень многое. Гумилёв стал искать вне зоны тогдашнего затопления - и нашёл. Само собою, нашлись людишки со степенями, постаравшиеся голословно опровергнуть его открытия. Скажем, Плетнёва, автор ряда работ, с уважением цитируемых Гумилёвым. Она заявила, что найденная первая столица Хазарии Семендер - никакой не Семендер, а потом ткнула пальцем в какую-то другую позже найденную руину. Само собой, предъявить доказательство типа вывески Семендерпотребсоюза она не смогла. А Гумилёв именно от своего Семендера стал вычислять положение последней хазарской столицы Итиля. Это позволяло сделать письмо хазарского царя Иосифа испанским евреям, писавшего, что кочуем обычно по треугольному маршруту, а Семендер и Итиль - вершины этого треугольника. И Гумилев вышел по этому маршруту к той точке волжского берега, где из обрыва торчал черепок хазарского горшка. "Выстрел" мысли искателя стал попаданием в яблочко.Да, самого Итиля на острове против того черепка не было, самого острова тоже не было - всё смыла Волга в тот период, когда её воды переполнил Каспий и поднял их уровень выше валов золотоордынской крепости. Но черепок был именно здесь." (Константин Крылов. "Лев Николаевич Гумилёв и судьбы человечества").

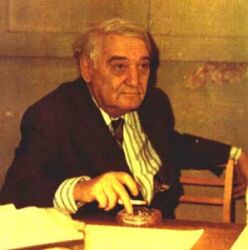

Ленинградский Университет стал последним пристанищем ученого. А до того были и должности рабочего, и годы голодной нищеты, и скитания с матерью по квартирам ее почитателей. Даже публикации под именем "Анна Ахматова": "После второго срока, ради хлеба насущного я занимался поэтическими переводами. Переводил и Габдуллу Тукая. Удалось опубликовать, но под фамилией матери. Она, член Союза писателей, получала за такую работу больше" ("К мрачным типам себя не отношу" интервью казанскому журналу "Чаян", 1992 г.).

Под прикрытием относительно незаидеологизированной палеогеографии и стали появляться в научных изданиях 60-х пока еще разрозненные положения революционной теории. Каждое из них достойно отдельного упоминания. Но, главное то, что в период самого обильного полива грязью нашей истории, Гумилев вскрыл истоки этого мутного потока и показал, что, будучи от него отмыта, родина наша достойна нашей же любви.

А "цивилизованность" - дело наживное: "Сама идея "отсталости" или "дикости" может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому признаку: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки. Но если принять принцип диахронии - счета по возрасту - и сравнить первоклассника со студентом и профессором, когда им было тоже по семь лет, то сопоставление будет иметь не только смысл, но и научную перспективу. Диахрония напомнит, что цивилизованные ныне европейцы стары и поэтому чванливы и гордятся накопленной веками культурой, как и все этносы в старости, но она же напомнит, что в молодости они были дикими франками и норманнами, научившимися богословию и мытью в бане у культурных в то время мавров".

Так, может быть, стоит не искусственно старить себя и "идти в Европу", что бы стать второстепенными европейцами, а держаться корней, что бы продолжать расти?

Дмитрий СКВОРЦОВ, "2000" (Киев)

Фото из собрания ОО "Фонд Л.Н.Гумилева"