Казалось, какой-то злой рок сопровождал его по всем этапам бытия, разбивая все призрачные надежды и упования на личное счастье, мирную безмятежную жизнь и благоденствие в столь дорогом сердцу отечестве. Любимая женщина ушла, оставив неизгладимую рану в душе поэта (быть может, именно к той неверной и ветреной особе отнесены следующие страстные строки поэта: "Я верил в женщину бесхитростной душой, и что же, женщина мне счастье отравила, измена низкая любовь мою разбила, втоптала в грязь предательской пятой... "Герой", 1927); военная карьера поэта не состоялась из-за увечья ноги, полученного на верховых учениях, карьера гражданская была прервана Первой Мировой (Великой) войной; любовь к Царю и Отечеству и верность святорусским идеалам обернулись трагедией изгнанничества и осознанием гибели Святой Руси и крушением Царской Державы.

Однако именно в период мрака и всеобщего умопомешательства, когда вся Россия, казалось бы, стала бесноватой и неистовой, отступив от Бога и Царя, подспудно начинает зреть и крепнуть яркий и самобытный поэтический талант Бехтеева. В дни крамолы и братоубийственной гражданской войны оттачивается его ёмкое и точное слово русского поэта - "царского гусляра", по звучанию имеющее сходство с поэзией Пушкина, Лермонтова и Тютчева, но не столь щедро украшенное в тонкие вуали изящных эпитетов и любовной сентиментальности, а всегда предельно лаконичное и точное, идущее из глубины сердца, удивительным образом пророчески устремленное в грядущее России и так поразительно сильно воздействующее на душу читателя.

Творчество Сергея Бехтеева нам предстоит еще исследовать и исследовать, ибо Бехтеев, по всей совокупности граней своего несравненного таланта (патриотизм, православность, традиционализм и прочее) вполне претендует на одно из самых ведущих и почетнейших мест в негласном поэтическом рейтинге истинно русской классической поэзии души и сердца.

Яркие дарования - это всегда откровения и праздник. Откровения, ибо в подлинном таланте есть высшее и запредельное, то, что находится за пределами обычного земного разумения и плодов человеческих трудов. Праздник, ибо настоящий талант порождает в душе чувства восхищения и восторга, что происходит при встрече земного с небесным, которое всегда, если имеет подлинно божественный источник, привносит великую радость, и даже ликование, в душу.

Серьезное изучение творчества и биографии Сергея Бехтеева в России только начинается. Немалый вклад в это делают ныне такие авторы, как С.Н.Азбелев, Г.С.Счастная, А.В.Дьякова, К.Б.Грамматчиков, А.Б.Арсеньев из Сербии и ряд других. Низкий им поклон.

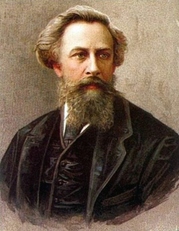

К сожалению, мы не имеем и поныне личных архивов поэта, его фотографий (за исключением одной, перекочёвывающей из статьи в статью и из сборника в сборник), свидетельств его современников и родных. По всей видимости, потомки рода Бехтеевых не спешат к публичным откровениям. Быть может, на то была и последняя воля поэта, дабы до восстановления в России Православного Царства, во что сам Бехтеев свято верил, не обнародовать его личный архив. Бесспорно одно. Бехтеев до конца своих дней жил памятью о России и ее судьбой. Он не изменил своим Царским идеалам и Православной вере, не принял ни коммунистическую, ни республиканскую или либеральную доктрины и ушел из жизни непобежденным в своей глубокой внутренней правоте.

Уже почти 10 лет, как изучаю я творчество этого замечательного русского поэта. Очень многие события и факты содействовали изначально моим поискам. Родовое гнездо Бехтеевых находится совсем неподалеку от маленького святорусского городка моего детства и юности Задонска.

Многие суждения и идеалы поэта, несмотря на немалую временную дистанцию, оказались исключительно созвучны моим собственным. По сей день поражает меня то невнимание, и даже невежество по отношению к Сергею Бехтееву, которое наблюдается на его родине. К примеру, большинство жителей Задонского района, на территории которого ныне находится родовое гнездо Бехтеевых, совершенно ничего не знают о своем земляке, ибо имя его не упоминается ни в одной из краеведческих книжек, не пишут о Бехтееве и в местной прессе, не изучают в школах, что уж говорить о радио или телевидении (?!) Конечно, простые люди тут не при чем, во всем виновата политика. Если бы Бехтеев воспевал демократические идеалы или равенство и братство всех народов, имя его давно было бы хорошо известно всей читающей России. Но есть и Высшая Правда. Однако, как знать, быть может, не пришло еще время бехтеевским стихам вернуться в Россию во всей своей полноте и великолепии? Тем не менее, потребность ныне в истинно русском даровитом точном песенном слове (а стихи Бехтеева столь песенны и музыкальны, что словно и предназначены для того, чтобы звучать песней и быть переложенными на ноты), идущим из души и сердца, необыкновенно велика. Есть и еще одно отличительное свойство у поэзии Сергея Бехтеева: она оказывает лечебное врачующее воздействие на страждущую душу. Во многих аспектах творческое наследие Бехтеева совершенно уникально и дает (несмотря на ряд субъективных суждений и взглядов) ключ к пониманию смысла важнейших явлений и событий того исторического периода времени, свидетелем которых являлся поэт...

Исследование поэзии Бехтеева вывело меня на удивительные, в том числе краеведческие и даже исторические, открытия. Ныне об этом начинают все чаще писать и упоминать и другие современные исследователи. Имею в виду, в частности, достоверный факт особой духовной близости представителей рода Бехтеева во второй половине XVIII века к святителю Тихону Задонскому (1724-1783), прославленному русскому святому и чудотворцу.

Сам глава семейства Бехтеевых - отставной генерал задонского уезда Алексей Димитриевич Бехтеев (по моим предположениям, прапрадед поэта) со святителем Тихоном познакомился еще до переезда того на покой в город Задонск (в то время Тешев), который последовал весной 1769 года. Знакомство это быстро переросло в подлинную дружбу. Алексей Димитриевич подарил свт.Тихону Задонскому лошадь и предоставил ему свой дом в Липовке, в котором он тогда почти не жил, предпочитая находиться в другом своем имении - селе Ксизово, что расположено в 12 километрах от Задонска, вниз по течению Дона. Селение Липовка столь понравилась свт.Тихону Задонскому, что он пребывал там бывало по 2-3 месяца, наслаждаясь тишиной и чудесной природой. Вот как пишет о том исследователь наследия свт.Тихона Задонского схиархимандрит Иоанн (Маслов), в своем труде "Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении: "Чаще всего он (свт.Тихон - В.Н.) выезжал в село Липовку, в имение Бехтеевых, которое находилось в 15 км от Задонска. Святителю Тихону нравилось расположение этого места и условия жизни. Когда один из духовных чад святителя просил у него совета, где поселиться для уединенной и удобной для занятий жизни, святитель Тихон так отозвался об этом селе: "По моему мнению, нет лучшего места... способного к чтению, размышлению, молитве и сочинению всякого умного дела; словом, по науке нашей, место весьма выгодное... Я бы, ей, там неисходно жил.""(гл.IV ук.соч. "Святитель Тихон на покое") Также и приятелю своему в письме святитель Тихон признавался" я бы, ей тамо неисходно жил:так мне место оное нравится!"(Творения святителя Тихона. Т. V, письмо 35)

Сам глава семейства Бехтеевых - отставной генерал задонского уезда Алексей Димитриевич Бехтеев (по моим предположениям, прапрадед поэта) со святителем Тихоном познакомился еще до переезда того на покой в город Задонск (в то время Тешев), который последовал весной 1769 года. Знакомство это быстро переросло в подлинную дружбу. Алексей Димитриевич подарил свт.Тихону Задонскому лошадь и предоставил ему свой дом в Липовке, в котором он тогда почти не жил, предпочитая находиться в другом своем имении - селе Ксизово, что расположено в 12 километрах от Задонска, вниз по течению Дона. Селение Липовка столь понравилась свт.Тихону Задонскому, что он пребывал там бывало по 2-3 месяца, наслаждаясь тишиной и чудесной природой. Вот как пишет о том исследователь наследия свт.Тихона Задонского схиархимандрит Иоанн (Маслов), в своем труде "Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении: "Чаще всего он (свт.Тихон - В.Н.) выезжал в село Липовку, в имение Бехтеевых, которое находилось в 15 км от Задонска. Святителю Тихону нравилось расположение этого места и условия жизни. Когда один из духовных чад святителя просил у него совета, где поселиться для уединенной и удобной для занятий жизни, святитель Тихон так отозвался об этом селе: "По моему мнению, нет лучшего места... способного к чтению, размышлению, молитве и сочинению всякого умного дела; словом, по науке нашей, место весьма выгодное... Я бы, ей, там неисходно жил.""(гл.IV ук.соч. "Святитель Тихон на покое") Также и приятелю своему в письме святитель Тихон признавался" я бы, ей тамо неисходно жил:так мне место оное нравится!"(Творения святителя Тихона. Т. V, письмо 35)Совсем недавно мне удалось вторично посетить Липовку. Ныне это вымирающая деревенька, земли которой, правда, активно начинают осваивать и скупать дачники. Двухэтажный дом, в котором прошло детства поэта, был уничтожен еще в крамольные дни 1917 года. Уцелела лишь часть дворовых построек. Бехтеевскую мебель, как свидетельствует в своих дневниках Пришвин, растащила новая власть. Прекрасный парк с воспетыми поэтом липами, березами, а также елями и фруктовым садом был окончательно порублен во время Великой Отечественной войны местными жителями.

Фамильный храм во имя преп. Сергия Радонежского (покровителя рода Бехтеевых. Старшие сыновья Бехтеевых, кстати, всегда носили имя Сергий, так что сам поэт, как и его отец и дед - все были Сергеями Сергеевичами) сначала, как и полагалось в атеистические богоборческие времена, был осквернен и разграблен, долгое время потом использовался как зернохранилище, что, по-видимому, и спасло его от окончательного уничтожения, а потом был попросту заброшен и отдан на откуп всем желающим... Дубовые прекрасно подогнанные полы большей частью варварски вырваны, стены исписаны потребными и непотребными словами. Каменной кладки кресты на стенах зачем-то выбиты, так что зияют ныне крестными отверстиями, как и пуста большая часть оконных проёмов Несколько прекрасных херувимов из металла каким-то чудом уцелело в подкупольном ярусном пространстве снаружи храма, часть же расхищена. Внутри самой святой обители сохранился местами чудесный орнамент византийского стиля и ряд изображений: святых императора Константина и Императрицы Елены, а также фрагмент Евангельской картины "Христос на суде у Пилата" и изображение распятого Спасителя. Все другие росписи уничтожены большей частью людьми, нежели временем. Даже купол оголен и сиротливо проглядывает через грубо положенное дощатое перекрытие.

Фамильный храм во имя преп. Сергия Радонежского (покровителя рода Бехтеевых. Старшие сыновья Бехтеевых, кстати, всегда носили имя Сергий, так что сам поэт, как и его отец и дед - все были Сергеями Сергеевичами) сначала, как и полагалось в атеистические богоборческие времена, был осквернен и разграблен, долгое время потом использовался как зернохранилище, что, по-видимому, и спасло его от окончательного уничтожения, а потом был попросту заброшен и отдан на откуп всем желающим... Дубовые прекрасно подогнанные полы большей частью варварски вырваны, стены исписаны потребными и непотребными словами. Каменной кладки кресты на стенах зачем-то выбиты, так что зияют ныне крестными отверстиями, как и пуста большая часть оконных проёмов Несколько прекрасных херувимов из металла каким-то чудом уцелело в подкупольном ярусном пространстве снаружи храма, часть же расхищена. Внутри самой святой обители сохранился местами чудесный орнамент византийского стиля и ряд изображений: святых императора Константина и Императрицы Елены, а также фрагмент Евангельской картины "Христос на суде у Пилата" и изображение распятого Спасителя. Все другие росписи уничтожены большей частью людьми, нежели временем. Даже купол оголен и сиротливо проглядывает через грубо положенное дощатое перекрытие.Крест на главном куполе (храм двухкупольный) существенно покосился, но все же, каким-то чудом, еще держится. Этот удивительный крест, без сомнения, - подлинное произведение искусства! Конструкция его включает верхний восьмиконечный православный крест меньшего размера, который переходит в нижний четырехконечный большой крест, в свою очередь украшенный по бокам семью малыми крестами. Всё это покоится на полумесяце, на концах которого расположены две шестиконечные звезды. Еще четыре звезды помещены между перекладинами большого креста.

В структуре композиции видны также зигзагообразная вертикальная линия и нечто, напоминающее солнечные лучи, которые исходят от круга в центре нижнего креста. И что самое удивительное, в основании верхнего креста отчетливо виден венчальный венец. Как он туда попал, с какой целью? Остаётся пока загадкой. Заслуживает внимание объяснение этой странной детали в композиции креста, которое дал нам местный старожил, бывший учитель истории Сергей Михайлович Базыкин. По его словам, в далекое время пришли в этот храм венчаться родные брат с сестрой. Но таинство не состоялось, потому как налетел внезапно сильный ветер и забросил один из венцов прямо на купольный крест, где он и поныне находится.

В структуре композиции видны также зигзагообразная вертикальная линия и нечто, напоминающее солнечные лучи, которые исходят от круга в центре нижнего креста. И что самое удивительное, в основании верхнего креста отчетливо виден венчальный венец. Как он туда попал, с какой целью? Остаётся пока загадкой. Заслуживает внимание объяснение этой странной детали в композиции креста, которое дал нам местный старожил, бывший учитель истории Сергей Михайлович Базыкин. По его словам, в далекое время пришли в этот храм венчаться родные брат с сестрой. Но таинство не состоялось, потому как налетел внезапно сильный ветер и забросил один из венцов прямо на купольный крест, где он и поныне находится.Услышанная версия чудесного нерукотворного явления венчального венца на кресте православного храма поначалу показалась мне весьма неубедительной. "Вероятно, всего лишь красивая легенда",- подумал я...

Надо сказать, что исследования, касающиеся Бехтеева и его рода, почему-то отличаются особенной сложностью и продвигаются крайне медленно. Господь словно нехотя и по крупицам открывает тайны и страницы жизни этого достославного рода, включая последних его представителей. Тем не менее, уходящий год увенчался очень интересными новыми находками касательно именно тех Бехтеевых, которые были близки ко святителю Тихону Задонскому. С великим русским святым находился в большой дружбе, в первую очередь, как я уже отмечал выше, сам отставной генерал Алексей Димитриевич Бехтеев. Но еще большей чести удостоился (не только дружеского расположения, но и лицезреть сами подвижнические подвиги святителя и быть слушателем его пророчеств) сын Алексея Димитриевича - Никандр, проведший в Задонском монастыре около сорока лет и ставший духовным чадом святителя Тихона и старца схимонаха Митрофана. Дочь Алексея Димитриевича Екатерина (в иночестве Елена), без сомнения, также испытала сильное влияние Задонского епископа-монаха и уже в 18 лет тайно ушла из дома, выбрав монашескую стезю.

Жизненный путь инокини Елены завершился в 1834 году в Киеве во Свято-Флоровском монастыре, причем, почила праведница во гробе самого святителя Тихона! (Этот простой гроб, который свт.Тихон Задонский изначально приготовил для себя, обив черным сукном, оказался после кончины святителя, облаченного в роскошные архиерейские одежды, присланные из Воронежа правящим архиереем Тихоном III, слишком тесен и достался Бехтеевым. Примечательно, что инокиня Елена (Бехтеева) хранила гроб целых 50 лет и согласно ее воле, была в нем и похоронена 23 марта 1834 года, что подтверждает и надпись на надгробной плите могилы Елены Бехтеевой (на которой ее фамилия обозначена ошибочно или преднамеренно как Бахтеева, но достоверно установлено, что речь идет именно об урожденной Екатерине Бехтеевой из Задонского уезда. Но это уже, собственно, отдельная тема для повествования).

Историю с липовским венцом, уже вернувшись в Воронеж, я рассказал своему знакомому Владимиру, который служит алтарником в одном из воронежских храмов. Владимир очень оживился, услышав рассказ о венчальном венце, чудесно вознесенном на купол храма и сообщил мне, что читал уже про подобное. Но тот случай произошел уже в наше время в Москве и совсем не столь давно. Я попросил его дать мне книгу или источник информации. В тот же день Владимир по телефону продиктовал мне чудесную аналогичную историю с венцом, произошедшую в 1995 году в Москве. Приведу отрывок этого удивительного и назидательного происшествия из книги иеромонаха Трифона "Чудеса последних времен", изданной в 2001 г в г. Арзамасе, где так много созвучного с услышанной нами историей в с. Липовка.

В одном из рассказов книги, который называется "Хотели обмануть Бога" описывается сцена венчания молодой пары (как оказалось, это были родные брат и сестра). Поначалу все вроде шло по чину, как и должно, лишь очень уж сильно волновались при этом жених и невеста, что впрочем, встречается не столь уж и редко, особенно с невоцерковленными парами. "А вот священник поднимает в своей руке венчальный венец, еще мгновение и он возложит его на голову незаконно сочетающего. В этот момент венец на глазах онемевших присутствующих вырывается из руки также пораженного батюшки. Описав дугообразную траекторию, он вылетает из храма и опускается на верхний конец креста главного купола 5-ти главного храма. Слава Богу. Что говорить, молодые тут же сознались в обмане. А венец около месяца продолжал находиться на верхушке креста. Для чего? Может, кому-то в назидание. Кому-то в укрепление веры, а кому-то во свидетельство, что есть Бог, творящий чудеса".

Те же слова, заключенные в последней фразе приведенного выше отрывка, имели, очевидно, самое прямое отношение и к той удивительной истории, произошедшей в далекие времена в селе Липовка Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Задонского района Липецкой области) А фамильный храм Бехтеевых, чудесным образом сохраненный Господом по молитвам святителя Тихона Задонского и боголюбивых Бехтеевых, и по сей день продолжает хранить свидетельство того чуда, как впрочем, и иные тайны, которые предстоит еще разгадать в будущем правдивым и честным исследователям и все еще продолжает верить в свое грядущее восстановление. Хочется и нам надеяться, что это святое место не останется в запустении. Храм во имя преп. Сергия Радонежского, несомненно, вновь восстанет в своей былой красе, а на месте уничтоженного варварами родового бехтеевского дома появится музей русского поэта-патриота Сергея Сергеевича Бехтеева.