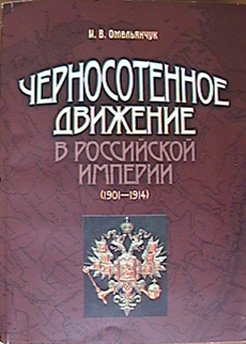

Первая книга - это труд украинского историка Игоря Владимировича Омельянчука "Черносотенное движение в Российской империи" [1]. Эта 740-страничная книга, легшая в основу докторской диссертации автора, является очередной, уже третьей по счету попыткой, создать фундаментальный труд, максимально полно охватывающий историю правых организаций дореволюционной России. Первой попыткой была изданная в начале 1990-х работа С.А.Степанова [2], ставшая настоящим прорывом в изучении темы (ее немного дополненное издание, вышедшее в 2005 г. смотрелось уже куда более блекло, и справедливо было названо одним из критиков "книгой, опоздавшей на десятилетие"). Второй, более удачной на наш взгляд работой, стала добротная монография Ю.И.Кирьянова [3] (которая, к сожалению, охватывала лишь период с 1911 по 1917 годы). И вот теперь на наш суд вынесена новая работа, претендующая на обобщающий труд по данной теме. Но, увы, ее хронологические рамки также не охватывают всей истории монархического движения, которая прерывается в данной книге началом Первой мировой войны.

Первая книга - это труд украинского историка Игоря Владимировича Омельянчука "Черносотенное движение в Российской империи" [1]. Эта 740-страничная книга, легшая в основу докторской диссертации автора, является очередной, уже третьей по счету попыткой, создать фундаментальный труд, максимально полно охватывающий историю правых организаций дореволюционной России. Первой попыткой была изданная в начале 1990-х работа С.А.Степанова [2], ставшая настоящим прорывом в изучении темы (ее немного дополненное издание, вышедшее в 2005 г. смотрелось уже куда более блекло, и справедливо было названо одним из критиков "книгой, опоздавшей на десятилетие"). Второй, более удачной на наш взгляд работой, стала добротная монография Ю.И.Кирьянова [3] (которая, к сожалению, охватывала лишь период с 1911 по 1917 годы). И вот теперь на наш суд вынесена новая работа, претендующая на обобщающий труд по данной теме. Но, увы, ее хронологические рамки также не охватывают всей истории монархического движения, которая прерывается в данной книге началом Первой мировой войны.Книга Омельянчука охватывает историю всех крупнейших право-монархических организаций дореволюционной России (с вполне объяснимым акцентом на украинский аспект), причем к черносотенцам автор относит и партию русских националистов - Всероссийский национальный союз, что весьма спорно (напомним, что сами националисты никогда себя к черносотенцам не причисляли). Несмотря на обобщающий характер книги, хватает в ней и нового материала, позволяющего внести ряд корректив в выводы и предположения, высказанные историками ранее.

Так, Омельянчук подводит нас к новой цифре членов черносотенных партий и союзов, которую определяет уже в 450 тысяч человек (Ю.И.Кирьянов определял ее в 400 тысяч) и существенно увеличивает число рабочих-черносотенцев (до 35 тысяч, против 12-15 тысяч, о которых писал С.А.Степанов). Особого внимания заслуживает и подробный разбор автором геополитических концепций русских правых и идеологических построений черносотенцев в целом.

Интерес вызывает и типологизация правых партий. Так, Омельянчук справедливо отмечает, что в современной литературе одновременно используются два, казалось бы, взаимоисключающих определения черносотенных организаций - "радикальные" (как вариант "правые радикалы") и "консервативные". Однако это смысловая противоположность снимается, считает исследователь, если классифицировать правые партии по таким параметрам как идеологические установки и приемы политической борьбы. Тогда такая киевская черносотенная организация как молодежный "Двуглавый орел" одновременно окажется и консервативной (по идеологической парадигме) и радикальной (по способу социального действия).

Анализируя деятельность черносотенцев И.Омельянчук, также довольно интересно (хотя и не бесспорно) выделил в ней следующие основные этапы: 1. "Стадия беспокойства" (с 1901 по середину 1905 г.), причиной которой стали предчувствие грядущих катаклизмов и ломка традиционного образа жизни; 2. "Стадия возбуждения" (лето - осень 1905 г.), ознаменованная контрреволюционными выступлениями правых; 3. "Стадия формализации" (осень 1905 - 1906), характеризующаяся систематизацией идеологии и оформлением черносотенства в конкретные политические организации и партии; 4. "Период институализации" (1906 - 1907) и связанной с ней формированием символики, кодекса поведения, культурных образов и т.д.; 5. "Стадия распада" (1908 - 1917 гг.), когда одержавшие победу над революцией черносотенцы вступили в полосу взаимных распрей, которые вели их к постепенному краху.

Есть в книге и с чем поспорить. Например, трудно согласится с автором, когда он определяет известного теоретика русского консерватизма Льва Тихомирова как "ведущего идеолога черной сотни" (с. 310), а затем экстраполирует его взгляды на черносотенцев. И совсем непонятно, когда в качестве примера "черносотенной мысли" приводятся взгляды Владимира Соловьева, которого к правым монархистам отнести крайне трудно. Принципиальное несогласие вызывает и оценка национализма, который автор характеризует следующими словами: "национализм <...> как и всякий яд, может служить иногда и лекарством" (с. 728). Впрочем, приведенное выше суждение является, пожалуй, единственным столь эмоционально окрашенным. В целом И.Омельянчуку свойственен взвешенный, местами, может быть чрезмерно осторожный, но в целом академический и здравый подход к теме, которая еще недавно ничего кроме негативной реакции у большинства историков советской школы не вызывала.

Таким образом, можно признать, что новая попытка дать исчерпывающее изложение истории правых организаций в России внесла немало нового в изучение темы, став заметным шагом вперед в осмыслении черносотенства, но окончательно тему не закрыла, оставив просторы для деятельности новых исследователей этого явления.

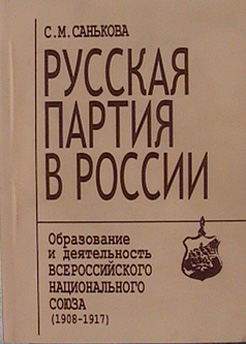

Вторая книга - труд орловской исследовательницы русского консерватизма Светланы Михайловны Саньковой "Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза (1908 - 1917)" [4] ценен уже тем, что автор не побоялась взяться за тему, несмотря на наличие известной работы Даниила Коцюбинского [5], который, по мнению большинства историков, дал исчерпывающую характеристику деятельности русских националистов. И что особенно отрадно - работа эта не стала вариацией исследования Коцюбинского, а вышла интересной самостоятельной книгой отличной от предшествовавшего ей труда как по структуре, так и по ряду выводов (отметим, что как диссертационные исследования обе работы писались практически одновременно).

Вторая книга - труд орловской исследовательницы русского консерватизма Светланы Михайловны Саньковой "Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза (1908 - 1917)" [4] ценен уже тем, что автор не побоялась взяться за тему, несмотря на наличие известной работы Даниила Коцюбинского [5], который, по мнению большинства историков, дал исчерпывающую характеристику деятельности русских националистов. И что особенно отрадно - работа эта не стала вариацией исследования Коцюбинского, а вышла интересной самостоятельной книгой отличной от предшествовавшего ей труда как по структуре, так и по ряду выводов (отметим, что как диссертационные исследования обе работы писались практически одновременно).Если в работе Д.Коцюбинского упор был сделан на идеологию русского национализма начала ХХ века, то в работе С.Саньковой основное внимание уделяется партийному строительству, внутрипартийным отношением и тактике Всероссийского национального союза. В итоге, обе работы прекрасно дополняют друг друга и дают целостную картину идеологии и практики Всероссийского национального союза.

Впрочем, как видно из обеих работ, исследователи до сих пор не могут прийти к единому взгляду на партию русских националистов. Для Омельянчука они представители консервативно-реформистского крыла Черной сотни, для Саньковой - консервативно-либеральная партия, больше примыкающая к октябристам, нежели к черносотенцам. Коцюбинский же считал националистов и вовсе национал-либеральной партией. И в том, что стремление историков четко определить сущность Всероссийского национального союза натыкается на определенные сложности, нет ничего удивительного. Ведь как в свое время отметил один из лидеров этой партии А.И.Савенко, партия русских националистов оказалась весьма разнородной и включила в себя как "самых чистокровных крайних правых", так и "людей умеренных и даже либеральных воззрений" [6], объединенных в единую партию (как показало время, весьма непрочную) лишь приверженностью к идеалам русского национализма.

Кроме того, необходимо учитывать и то, что сам "национализм" был для России начала ХХ века явлением новым, позаимствованным с Запада. Поэтому нет ничего удивительного в том, что для истовых консерваторов, националисты (пусть даже русские) выглядели "либералами" и даже своего рода "еретиками" выдвинувшими в традиционной уваровской триаде понятие "Народность" вперед Православия и Самодержавия. Не секрет, что для левого крыла националистов Православие и Самодержавие имели ценность лишь как наиболее отвечающие на данный момент народному духу формы религии и правления, в то время как для черносотенцев они были единственно возможными. Это давало основания черносотенцам, для которых национализм имел ценность лишь поскольку русский народ являлся носителем истинной веры - Православия и вытекающего из нее благословленной Церковью формой власти - Самодержавия, считать националистов "политическими униатами", рядящихся в монархические одежды, но поглядывающих в сторону "передового Запада".

Впрочем, С.Санькова отметила эту особенность партии русских националистов достаточно точно, написав, что ВНС сочетал в себе "консервативные и умеренно-либеральные черты: охранительство и реформаторство", а эта "двойственность политической позиции определила и наличие внутри самой партии двух группировок: более консервативной и более либеральной", что со временем и привело к неизбежному расколу партии (С. 300).

И еще на что хотелось бы обратить внимание. В названных выше работах используются (надо думать, что по инерции) набившие оскомину стереотипные фразы, как-то: "русское освободительное движение" (в работе И.Омельянчука) и "первая русская революция" (в обеих работах). Совершенно непонятно, зачем сегодня, при отсутствии коммунистической цензуры привязывать революцию или "освободительное движение" (данное словосочетание, как мне кажется, вообще корректно использовать лишь по отношению к борьбе с внешним поработителем) к понятию этническому, а не географическому (при этом в работе С.Саньковой в одном месте даже встречается несколько нелепое словосочетание как "российский национализм", хотя национализм-то как раз и должен иметь этническую, а не географическую привязку - C. 302).

Кроме того, как известно, отнюдь не только русские приняли участие в революции. Революция 1905 года, равно как и последующие, ни в коей мере не должна называться "первой русской революцией". Руководствуясь здравым смыслом, ее можно было бы назвать "первой российской революцией", а еще лучше, просто "революцией 1905 - 1907 гг.", т.к. понятий "вторая" или "третья революция" никогда и не существовало.

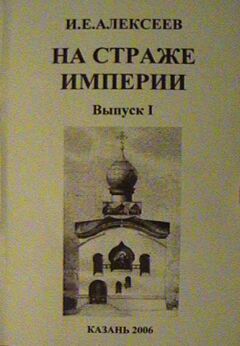

Третья книга, о которой пойдет речь, - работа исследователя Черной сотни из Татарстана Игоря Евгеньевича Алексеева "На страже Империи" [7]. И.Алексеев хорошо известен историкам монархического движения как автор целого ряда исследований, среди которых: "Черная сотня в Казанской губернии" (2001), "Под сенью царского манифеста (умеренно-монархические организации Казанской губернии в начале ХХ века) (2002), "Во имя Христа и во славу Государеву (история "Казанского общества трезвости" и Казанского отдела "Русского собрания" в кратких очерках, документах и комментариях к ним) (2003), "Русское национальное движение в Казанской губернии и Татарстане: конец XIX - начало XXI веков (опыт словаря)" (2004), "Еврейский крест (история обращения в православие евреев в Казанской епархии в 1820 - 1850- х. гг.)" (2005).

Новая книга И.Алексеева - это сборник статей и документов по истории черносотенного и белого движения на территории Казанской губернии. Значительная часть материалов данной книги публиковалась на интернет-страницах "Русской линии". Это очерки о видных казанских черносотенцах В.Ф.Залеском, А.Т.Соловьеве, П.В.Знаменском, А.И.Кукарникове; статья, повествующая о татарском следе в черносотенном движении Казани; исследование, посвященное истории "Казанского Братства защиты Святой Православной Веры" и др. Особого внимания заслуживает то, что практически каждый очерк сопровожден автором документальными приложениями, имеющими самостоятельную научную ценность.

Новая книга И.Алексеева - это сборник статей и документов по истории черносотенного и белого движения на территории Казанской губернии. Значительная часть материалов данной книги публиковалась на интернет-страницах "Русской линии". Это очерки о видных казанских черносотенцах В.Ф.Залеском, А.Т.Соловьеве, П.В.Знаменском, А.И.Кукарникове; статья, повествующая о татарском следе в черносотенном движении Казани; исследование, посвященное истории "Казанского Братства защиты Святой Православной Веры" и др. Особого внимания заслуживает то, что практически каждый очерк сопровожден автором документальными приложениями, имеющими самостоятельную научную ценность.Новая книга Игоря Алексеева безусловно является замечательным трудом по истории черносотенного движения в Казани, причем как и некоторые другие книги автора работа эта выходит в серии с говорящим названием "Русское присутствие", а очерки и документы из которых составлена рассматриваемая нами работа, убедительно доказывают, что присутствие это на территории нынешнего Татарстана было всегда ощутимым.

И последнее. С грустью в очередной раз приходится обращать внимание на такой "недостаток" перечисленных выше книг (увы, свойственный по независящим от авторов причинам, всем серьезным работам, издаваемым на постсоветском пространстве) как их малотиражность. Изданные в регионах тиражом от 200 до 1000 экземпляров эти работы, к огромному сожалению, будут труднодоступны не только рядовому читателю, но и многим профессиональным историкам - исследователям проблемы.

[1] Омельянчук И.В. Черносотенное движение в Российской империи (1901 - 1914): Монография. Киев: МАУП, 2006 - 744 с.

[2] Степанов С.А. Черная сотня в России. 1905-1914. М., 1992; Степанов С. Черная сотня. 2-е изд., доп., и перераб. М., 2005.

[3] Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917. М., 2001.

[4] Санькова С.М. Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза (1908 - 1917 гг.). Орел: Издатель С.В.Зенина, 2006. - 370 с.

[5] Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001.

[6] Цит по: Коцюбинский Д.А. Указ. соч. С. 69.

[7] Алексеев И.Е. На страже Империи. Выпуск 1: Статьи и документы по истории черносотенного и белого движений. Казань: Изд-во ООО "Фирма Интеграл", 2006 - 322 с.