Хочу особо сказать о воспитательном, духовно-нравственном значении исторической живописи и поделиться мыслями и чувствами, которые у меня возникли от исторических полотен современного русского художника Павла Рыженко.

Уже в древние времена наши художники изображали историю Церкви и Отечества на иконах, фресках, книжных миниатюрах, поэтому появление исторических сюжетов в русской реалистической живописи XVIII-XIX веков не было чем-то принципиально новым и отличным от того, что было прежде в русском искусстве. Это стало своеобразным развитием древнерусских традиций с привлечением новых изобразительных средств. Реалистические приемы стали активно проникать и в наше церковное искусство. Приучение народа к живописному реализму стало фактом нашего эстетического и духовного бытия. Мы давно уже переварили сугубо западноевропейские черты и приемы реализма и сделали его вполне своим - русским, православным.

Русские художники, развивая живописный реализм, научились не только в совершенстве прямой перспективы изображать пространство и людей, не только выражать сложнейшие чувства и настроения, но и полноценно живописать возвышенные движения духа, в художественных образах воплощать свои вероисповеднические чаяния и воззрения. "Каин, убивающий Авеля" Антона Лосенко, "Явление Христа народу" Александра Иванова, "Что есть Истина?" Николая Ге являются не только нашим культурно-историческим наследием, но и духовными свидетельствами религиозной жизни Русского Народа.

Конечно, предание Русского Царя-Мученика Николая и Его Семьи в руки изуверных революционеров исказило всю культурную и духовную жизнь нашего народа, повредило оно и русское изобразительное искусство, ввергнув его в бездну бездуховности социалистического "реализма". Но на путь покаяния Русский Народ встал давно.

Слава Богу, что уже во второй половине ХХ столетия все ещё советские, но русские по духу художники стали постепенно возвращаться к сюжетам русской истории, через это нередко воцерковляясь. Сейчас же постепенно возрастает новая плеяда молодых русских реалистов, которые, хотя в детстве и познали прелести советской власти, но почти от начал своего творчества были свободны от недавних художественно-идеологических стереотипов и могут выражать в своем творчестве не только любовь к отечественной истории, но и свои христианские чувства не от мiра сего.

И чрезвычайно важно, что такие молодые художники продолжают традицию русского реализма в изображении Священной Библейской Истории (в связи с этим вспоминаю величественное полотно Ивана Глазунова "Распни Его!"; сына И.С.Глазунова. РЛ) в изображении бытия Древней Церкви, в Церковной Истории нашего Отечества. Надо сказать, что сама Священная История не заканчивается рамками Деяний Апостольских. Сакральный характер хода всемiрно-исторических событий охватывается последней библейской книгой - Апокалипсисом Апостола Иоанна Богослова - вплоть до Второго Пришествия Христова. Поэтому, взирая на прошлое, настоящее и грядущее единственной в мiре державной хранительницы Православия - России, мы можем говорить о Священной Русской Истории Нового Завета.

Впервые я увидел две картины исторического живописца Павла Рыженко "Калка" и "Тишайший" года три назад.

Битва на Калке была первым столкновением войск русичей с авангардами Батыева нашествия в 1223 году. Пленение Великого Князя Мстислава Старого происходит в ясный день раннего лета в залитой кровью отцветшей степи на фоне кургана, сложенного из тел убитых и раненных русских витязей. Яркие, даже "кричащие" краски исторического полотна противоречат житейскому представлению о событии как о "трагедии". Но духовному взору ясно, что никакой трагедии не было, и пленившие и убившие тела не смогли поработить дух русского воинства и их мужественного предводителя. Феномен языческого катарсиса (очищение страданием), связанный с трагедией, здесь не уместен. В непокоренном взоре Великого Князя мы читаем пусть и запоздалое, но всепоглощающее христианское покаяние пред Господом великодержавного мученика за Веру и Отечество. Именно проявление Божьего гнева за грехи разделения Земли Русской, за грехи княжеских распрей древние духовные писатели, русские хронисты видели в Батыевом разорении нашего Отечества. Знаменательно, что свою дипломную работу "Калка" Павел Рыженко писал в 1996 году, когда Россия переживала муку первой Чеченской войны. Сам художник так свидетельствовал о своем полотне:

Битва на Калке была первым столкновением войск русичей с авангардами Батыева нашествия в 1223 году. Пленение Великого Князя Мстислава Старого происходит в ясный день раннего лета в залитой кровью отцветшей степи на фоне кургана, сложенного из тел убитых и раненных русских витязей. Яркие, даже "кричащие" краски исторического полотна противоречат житейскому представлению о событии как о "трагедии". Но духовному взору ясно, что никакой трагедии не было, и пленившие и убившие тела не смогли поработить дух русского воинства и их мужественного предводителя. Феномен языческого катарсиса (очищение страданием), связанный с трагедией, здесь не уместен. В непокоренном взоре Великого Князя мы читаем пусть и запоздалое, но всепоглощающее христианское покаяние пред Господом великодержавного мученика за Веру и Отечество. Именно проявление Божьего гнева за грехи разделения Земли Русской, за грехи княжеских распрей древние духовные писатели, русские хронисты видели в Батыевом разорении нашего Отечества. Знаменательно, что свою дипломную работу "Калка" Павел Рыженко писал в 1996 году, когда Россия переживала муку первой Чеченской войны. Сам художник так свидетельствовал о своем полотне:  "В наше новое смутное время русский воин должен прежде всего понять, что замечательные слова песни, посвященной героическому подвигу крейсера "Варяг": "Последний парад наступает" - относятся и к нам. Повсеместное безденежье в Российской Армии, давление на неё со стороны внешних и внутренних врагов, слабая поддержка в обществе и правительстве могут толкать русского воина к унынию. Но сейчас наступило время, когда мы должны защитить устои нашего Отечества. Нам нужно выстоять именно сейчас. Если мы выстоим вопреки всем этим обстоятельствам, то наше поколение совершит, возможно, самый большой подвиг во всей истории России, даже больший, чем подвиг наших пращуров на Куликовом поле, больший, чем подвиг наших дедов и прадедов, победивших фашизм... На Калке было первое боестолкновение разобщенных Русских Князей с татарскими ордами... Для меня это - Чечня. Когда работал над "Калкой", шла внешне безславная, но богатая подвигами мужества и духа первая кавказская кампания, потом был Хасавюрт, когда русское воинство было подло предано кремлевскими властями. В образе Князя-Мученика Мстислава виден офицер Российской армии, который осознал себя христианином за пять минут до расстрела, когда только что - ещё без веры - он вел свой батальон под огнем озверевших "духов", кричащих "аллах акбар!", и пред лицом смерти вдруг вспомнил, что его прадед был солдатом Императорской Русской Армии, а дед носил нательный крест. Он не просто воинский долг выполняет, а совершает христианский подвиг защиты нашей Отчизны, которая является тысячелетней хранительницей Православной Веры. Он воюет не за каких-то олигархов, какие-то денежные мешки, нефтяные вышки... Он защищает не просто территорию, он защищает Богом данную землю, где хранится бесценное сокровище - Вера Православная".

"В наше новое смутное время русский воин должен прежде всего понять, что замечательные слова песни, посвященной героическому подвигу крейсера "Варяг": "Последний парад наступает" - относятся и к нам. Повсеместное безденежье в Российской Армии, давление на неё со стороны внешних и внутренних врагов, слабая поддержка в обществе и правительстве могут толкать русского воина к унынию. Но сейчас наступило время, когда мы должны защитить устои нашего Отечества. Нам нужно выстоять именно сейчас. Если мы выстоим вопреки всем этим обстоятельствам, то наше поколение совершит, возможно, самый большой подвиг во всей истории России, даже больший, чем подвиг наших пращуров на Куликовом поле, больший, чем подвиг наших дедов и прадедов, победивших фашизм... На Калке было первое боестолкновение разобщенных Русских Князей с татарскими ордами... Для меня это - Чечня. Когда работал над "Калкой", шла внешне безславная, но богатая подвигами мужества и духа первая кавказская кампания, потом был Хасавюрт, когда русское воинство было подло предано кремлевскими властями. В образе Князя-Мученика Мстислава виден офицер Российской армии, который осознал себя христианином за пять минут до расстрела, когда только что - ещё без веры - он вел свой батальон под огнем озверевших "духов", кричащих "аллах акбар!", и пред лицом смерти вдруг вспомнил, что его прадед был солдатом Императорской Русской Армии, а дед носил нательный крест. Он не просто воинский долг выполняет, а совершает христианский подвиг защиты нашей Отчизны, которая является тысячелетней хранительницей Православной Веры. Он воюет не за каких-то олигархов, какие-то денежные мешки, нефтяные вышки... Он защищает не просто территорию, он защищает Богом данную землю, где хранится бесценное сокровище - Вера Православная".Создавая полотно "Калка", Павел Рыженко и сам вступил на путь духовного воительства с исчадиями злобы поднебесной. И этому воинскому призванию он непоколебимо верен вот уже десять лет.

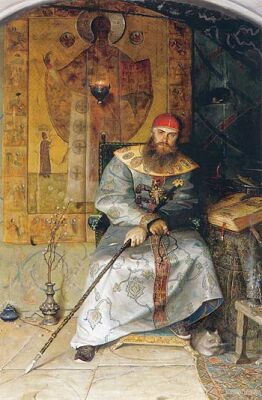

Меня, как православного монархиста, чрезвычайно взволновала картина, изображающая Благоверного Государя Московского и всея Руси Царя Алексея Михайловича, названная художником "Тишайший". Это титульное имя Государя, хорошо известное нам по исторической литературе, нашло изобразительное воплощение в грандиозной по выражению величия Царского духа картине. Здесь можно говорить о подлинном художественно-психологическом открытии. До революции наши живописцы, создавая образы наших Государей - исторические полотна и парадные портреты, стремясь показать Их величие, державную непоколебимость, в изобразительных приемах невольно перебарщивали с высокомерием, надменностью, недоступностью Августейших Образов для простых смертных.

Меня, как православного монархиста, чрезвычайно взволновала картина, изображающая Благоверного Государя Московского и всея Руси Царя Алексея Михайловича, названная художником "Тишайший". Это титульное имя Государя, хорошо известное нам по исторической литературе, нашло изобразительное воплощение в грандиозной по выражению величия Царского духа картине. Здесь можно говорить о подлинном художественно-психологическом открытии. До революции наши живописцы, создавая образы наших Государей - исторические полотна и парадные портреты, стремясь показать Их величие, державную непоколебимость, в изобразительных приемах невольно перебарщивали с высокомерием, надменностью, недоступностью Августейших Образов для простых смертных.Павел Рыженко, по его собственному признанию, изначально поставил своей целью изобразить смиренного Державного Христианина, Державного Отца, исполненного любовью и заботой к Своим детям - Своим подданным. Именно как носитель такого духа Царь Алексей Михайлович в годы Своего Скипетродержавия добился рассвета Государственной Соборности, создав имперский по размаху Свод Законов, воссоединив с Великороссией братские русские народы Запада и Юга. Не случайно в пророчествах о грядущем возрождении Российского Царства говорится, что это будет новая Русь по старому образцу Царства Алексея Михайловича Тишайшего.

Художник написал образ Тишайшего Государя с верноподданнической сыновней любовью, именно поэтому ему так смело удалось изобразить во взоре и осанке Царя - Царскую любовь как свидетельство Божией любви к России.

Следование обретенному в полотне "Тишайший" художественно-психологическому методу мы обнаруживаем в картине Павла Рыженко "Царево молчание". Работа над этим выдающимся произведением портретного искусства в известной степени происходила уже на моих глазах, я был свидетелем творческого процесса, более того - Павел обращался ко мне за советами. Не знаю, насколько они были для него полезны, но хотел бы особо поделиться своими размышлениями об этой замечательной картине. Она произвела на меня чрезвычайное впечатление именно христианской простотой её духовного содержания.

Конечно, титульному прозвищу Царя "Грозный" Его современники вовсе не придавали значения "тиран". Так верующие люди Божию грозу как явление природы побаиваются, остерегаются, но никогда не питают к ней ненависти, зная ее духовную очистительную силу.

Царь Иоанн был внуком Великого Князя Иоанна III Васильевича, которого стали именовать Грозным после покорения под власть Москвы в середине XV века возгордившегося Новгорода Великого - своеобразного олигархического Карфагена по отношению к Святой Руси. Карфаген по-финикийски и означает "новый город".

В исторических документах известны случаи употребления прозвания "Грозный" и по отношению к Великому Князю Василию III Иоанновичу, поддержавшему борьбу с новгородской духовной ересью. Поэтому по отношению к Царю Иоанну прозвание "Грозный" современниками воспринималось почти как родовое, хотя именно так молодого Государя по праву стали именовать только после взятия Казани в 1552 году.

Однако историографическая литература, посвященная Царствованию Иоанна Васильевича, придает титулу "Грозный" иной смысл. Н.А.Карамзин был идеологом нового спесивого боярства, возрождавшегося в лице масонства и декабризма. В своих трудах российские историографы XIX века опирались на выборочные мнения иностранцев, на писания предателя князя Андрея Курбского, а также на позднейшие рукописи первой четверти XVII-го века, то есть рукописи Смутного Времени из частных боярских архивов. Их писания породили множество политических спекуляций вокруг имени, личности и деятельности Царя Иоанна, они представляли Государя именно жестоким тираном.

Ещё Император Петр Великий, хорошо осведомленный о тайных настроениях некоторых боярских родов, предки которых пострадали от опал Грозного Государя, и, предвидя за столетие всплеск "исторической" анти-иоанновской публицистики, так писал о Царе Иоанне: "Сей Государь есть Мой предшественник и образец; Я всегда представлял Его образцом Моего правления в гражданских и воинских делах... Глупцы только, коим неизвестны обстоятельства Его времени, показывают Его мучителем".

Со времен Святого Царя-Пророка Давида Помазанник Божий, в силу особого, исключительного дара Духа Святаго, зрит много больше любого простого смертного не только в настоящем, но и в грядущих судьбах Отечества и Вселенной. Пример такой прозорливости мы и видим в замечании Императора Петра, а образ Царской прозорливости просматривается и в картине Павла Рыженко.

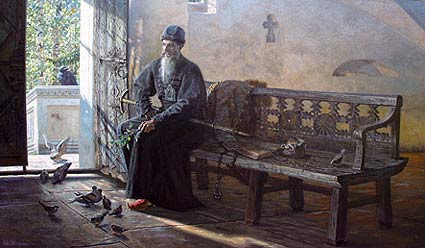

На полотне художника "Царево молчание" я вижу Государя в пору Его опричного служения Богу, Церкви и Отечеству: Царь облачен в полувоенный-полумонашеский долгополый черный кафтан и скифскую шапку-подшлемник - скуфью. На коленях Самодержца Великокняжеский посох - древний духовный символ власти Московской Державы, а в левой руке - зеленая березовая веточка. Очевидно, что Государь присел отдохнуть после продолжительного Богослужения на праздник Пресвятой Троицы.

Сквозь молодую листву берез ещё виден сумрак удаляющихся грозовых туч: проливной дождь или скоротечная гроза и по сию пору обычные явления на Руси в Троицын День. Но ни тени природной страсти не отображено на лице Государя, освященном послеполуденным солнцем. Лишь одно сознание своей ответственности перед Единым Господом, и не пред кем более из людей, отображено во взоре Помазанника Божия. Люди, конечно, его судят и будут судить даже века спустя, но он отвечает на этот суд глубоким молчанием, в котором нет ни презрения, ни ответного осуждения или попыток оправдаться.

Сквозь молодую листву берез ещё виден сумрак удаляющихся грозовых туч: проливной дождь или скоротечная гроза и по сию пору обычные явления на Руси в Троицын День. Но ни тени природной страсти не отображено на лице Государя, освященном послеполуденным солнцем. Лишь одно сознание своей ответственности перед Единым Господом, и не пред кем более из людей, отображено во взоре Помазанника Божия. Люди, конечно, его судят и будут судить даже века спустя, но он отвечает на этот суд глубоким молчанием, в котором нет ни презрения, ни ответного осуждения или попыток оправдаться.Кроткие голуби без опаски расположились возле ног Грозного Самодержца, а символ суетной человеческой мудрости - ворон - через дверной проем взирает на Государя даже с некоторым птичьим удивлением, никак не постигая глубины Премудрости Божией в Царевом молчании.

Художник не предрешает исхода сегодняшних споров между ревностными (порой и не по разуму) почитателями памяти Грозного Царя и Его ожесточенными хулителями. Художник предлагает нам хотя бы несколько минут помолчать вместе с Царем, сопоставить наши собственные страсти, "потоки сознания" с этим удивительным спокойствием, совершенно лишенным высокомерия и превосходства, с тишиной умиротворенного недавней церковной службой Царского сердца... и более ничего!

В начале 2004 года художник написал портрет сподвижника Царя Иоанна Васильевича Грозного - думного дворянина Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, более известного по прозвищу "Малюта". В руках знаменитого "опричного пономаря" указ от января 1573 года с Царским повелением о штурме крепости Пайда в Ливонии, во время которого он и сложил свою буйную головушку. Предчувствие скорой кончины читается в его пронзительном суровом взоре. Но малодушный страх смерти ему не ведом: как не жалел врагов Царевых, так не пожалеет и себя самого... Благородную красоту русского лица, недюжинный ум, привычку к жестокости мужественного воина, христианское смирение перед Промыслом Божиим и Царской волей - всё это живописец гармонично и просто соединил в неоднозначном образе, располагающем не к эстетическому любованию, но к углубленному размышлению о минувших и грядущих судьбах Отчизны. Исторический портрет опричника является своеобычным - живописным и даже духовным - авторским комментарием к полотну "Царево молчание".

Величественное полотно Павла Рыженко "Выбор Веры" изображает кульминационный момент страданий Святого Великомученика и Победоносца Георгия, когда Царица Александра исповедует перед лицом супруга - Императора Диоклетиана Веру во Христа Спасителя.

Святой Великомученик Воин Георгий Победоносец, один из самых почитаемых в Православии Святых, Небесный Покровитель Москвы и Русского воинства. В нашей народной традиции Георгий именуется также Егорием и Юрием, возможно, по своему христианскому имени в честь библейского Урии Хеттянина - одного из тридцати семи воинов-опричников из личной гвардии Святого Царя-Пророка Давида (2 Цар. 23).

Святой Великомученик Воин Георгий Победоносец, один из самых почитаемых в Православии Святых, Небесный Покровитель Москвы и Русского воинства. В нашей народной традиции Георгий именуется также Егорием и Юрием, возможно, по своему христианскому имени в честь библейского Урии Хеттянина - одного из тридцати семи воинов-опричников из личной гвардии Святого Царя-Пророка Давида (2 Цар. 23).Святой Великомученик Георгий в Церкви Христовой олицетворяет своим подвигом целую плеяду воинов-христиан, начиная с сотников Лонгина и Корнилия. Своеобразным примером для Великомученика Георгия был Святой Мученик Севастиан, также занимавший пост командира преторианской гвардии и замученный Императором Диоклетианом в 287 году. Возможно, подвиг Великомученика Георгия стал примером для Святого Воина и Великомученика Прокопия, который был сыном римского сенатора Христофора (тайного христианина). Сам Прокопий первоначально исповедовал язычество и участвовал в гонениях на христиан, но, уверовав во Христа, принял мученическую кончину 8 июля 303 года - спустя чуть более двух месяцев после смертного подвига преторианца Георгия. Примерно через три года пострадал Святой Великомученик и Воин Феодор Тирон, а 8 февраля 319 года от соправителя Святого Царя Константина - Императора Лициния пострадал Святой Великомученик и Воин Феодор Стратилат. Все это небесные покровители христолюбивого воинства Российского.

Историческая картина "Смутное Время" обращает взор зрителя в начальную эпоху XVII столетия. На полотне нет изображений известных исторических деятелей - оно и ясно, время-то было безгосударное. Священник с напрестольным Крестом в руке, другой рукой иеромонах полуобнял испуганного мальчика, они сидят на полу в оскверненном храме у подножия раки с мощами Святого, а у их ног распростерто пронзенное стрелами тело воина, пытавшегося остановить кощунников и святотатцев. Мальчик, судя по всему, ещё остро переживает недавний ужас, и ничего кроме ужаса он впереди не видит. А скорбный старец, повидавший на своем веку многое, твердо держится Креста. В его мудром взоре Вера в милосердие Божие и в то, что отрок доживет до конца Смуты и увидит славу возрожденной Православной Руси. С этим полотном внутренне перекликается картина "Молитва", на которой изображен погруженный в молитву гробовой иеромонах с лестовкой в руках возле могилы духовного собрата. Его полуприкрытый взор уже совершенно отвращен от суетного мiра: старец погружен в созерцание собственного сердца, в размышления о Жизни Вечной.

Историческая картина "Смутное Время" обращает взор зрителя в начальную эпоху XVII столетия. На полотне нет изображений известных исторических деятелей - оно и ясно, время-то было безгосударное. Священник с напрестольным Крестом в руке, другой рукой иеромонах полуобнял испуганного мальчика, они сидят на полу в оскверненном храме у подножия раки с мощами Святого, а у их ног распростерто пронзенное стрелами тело воина, пытавшегося остановить кощунников и святотатцев. Мальчик, судя по всему, ещё остро переживает недавний ужас, и ничего кроме ужаса он впереди не видит. А скорбный старец, повидавший на своем веку многое, твердо держится Креста. В его мудром взоре Вера в милосердие Божие и в то, что отрок доживет до конца Смуты и увидит славу возрожденной Православной Руси. С этим полотном внутренне перекликается картина "Молитва", на которой изображен погруженный в молитву гробовой иеромонах с лестовкой в руках возле могилы духовного собрата. Его полуприкрытый взор уже совершенно отвращен от суетного мiра: старец погружен в созерцание собственного сердца, в размышления о Жизни Вечной.О начале другой Великой Смуты - уже ХХ столетия - рассказывает триптих, посвященный исповедническому и мученическому подвигу Императора Николая Александровича и Царской Семьи. Особенно мне дорого полотно "Прощание Государя с Императорским Конвоем" после отречения. Офицер Ставки, помощник генерал-квартирмейстера В.М.Пронин вспоминал об этих днях, о приезде Императора из Пскова в Могилев, где располагалась Ставка: "4 Марта. Подходя сегодня утром к штабу, мне бросились в глаза два огромных красных флага, примерно в две сажени длиной, висевшие по обе стороны главного входа в здание городской думы... Отмечу один гнусный факт, вызвавший негодование: придворный парикмахер отказался брить Императора..."

Другой мемуарист - свидетель событий в Могилеве - генерал П.К.Кондзеровский отметил: "Люди действительно приближенные показали себя по отношению к Государю в эту трудную минуту часто ничуть не лучше лакеев". В тех же воспоминаниях В.М.Пронина "Последние дни Царской Ставки" нахожу такую подробность: "Начальник Конвоя, генерал граф Граббе явился к генералу Алексееву с просьбой разрешить снять вензеля и переименовать "Конвой Его Величества" в конвой Ставки Верховного Главнокомандующего".

В Могилеве все эти дни 4-8 Марта кипели митинговые страсти: некоторые генералы, офицеры, солдаты, казаки помещали у себя на шинелях красные революционные банты, тем самым, если и не приветствуя революцию, то малодушно подчиняясь общему движению смутного духа.

Но были и другие свидетельства. 8 Марта Император хотел попрощаться со всеми чинами Своей Ставки: "Государь стал всех обходить, останавливаясь и разговаривая с некоторыми. Напряжение было очень большое; некоторые не смогли сдержаться и громко рыдали. Несколько человек во весь рост рухнули в обморок... Государь не выдержал; оборвал свой обход, поклонился и, вытирая глаза, быстро вышел..." (А.Лукомский "Воспоминания генерала").

Все противоречия этих событий Павел Рыженко постарался обобщенно выразить в своей картине. Мы видим на здании Штаба красный флаг, на груди некоторых бравых казаков красные банты. Один конвоец упал пред Государем в прощальном земном поклоне, другой прячет свое лицо в папаху, стыдясь не только своих слез, но и всеобщей измены. А рядом с ним служивый срывает с себя позорную красную тряпицу, нацепленную в момент малодушия. Вдали перед строем группа гражданских и военных изменников Православия, Царя и России, у которых уже заготовлен приказ об аресте Государя. Бесовские вихри мартовской метели обрамляют образ нарастающей Смуты.

Но самое главное в работе "Прощание...": она свидетельствует о всенародном характере греха Бого- и цереотступничества и побуждает нас к всенародному же покаянию, к возрождению подлинного достоинства нашей Отчизны как Православного Царства.

Но самое главное в работе "Прощание...": она свидетельствует о всенародном характере греха Бого- и цереотступничества и побуждает нас к всенародному же покаянию, к возрождению подлинного достоинства нашей Отчизны как Православного Царства.Не являясь профессиональным искусствоведом, я не могу давать технологические оценки творческих особенностей живописи Павла Рыженко, хотя я хорошо вижу, что уровень художественного исполнения этих исторических полотен весьма высок и вполне соответствует лучшим образцам трехвековой школы русского реализма. Но более всего я ценю в творчестве исторического живописца тот духовный заряд, который содержится в его образах, ценю идейное содержание, по-настоящему выражающее русское мiровосприятие, ценю наглядное воспитательное значение этих картин. Такие работы должны как можно шире распространяться в репродукциях, плакатах, открытках, календарях. Картинами Павла Рыженко надо иллюстрировать наши школьные учебники истории и популярные издания о прошлом России.

Картины по-настоящему духоподъемные. Православная Вера, нелицемерная любовь к Матери-Церкви и России вдохновляет кисть живописца. Задача настоящего русского художника - пробуждать любовь к Отчизне. Это исполняет нашу жизнь высоким смыслом бытия - реального в глубинном своем проявлении.