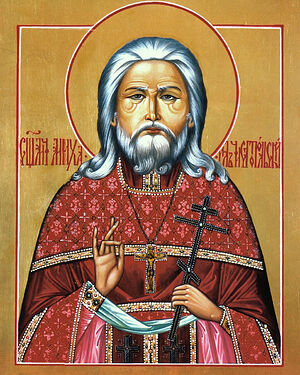

Ежегодно в небольшое пригородное село Чистопольские Выселки в республике Татарстан 18 июня приезжают гости из Москвы, Казани, Ульяновска и других городов. Некоторые из них именно здесь – в Свято-Троицком храме – узнали, что приходятся родственниками друг другу. А собирает их священномученик Михаил Вотяков, расстрелянный за веру в 1931-м году. Их общий предок и наш молитвенник.

По молитвам отца Михаила

«У отца Михаила было 9 детей, потому и потомков теперь немало. Они помнят своего святого родственника, чтут его. И стараются принять участие в богослужении и в общей праздничной трапезе в день его памяти», – рассказывает настоятель Троицкого храма священник Симеон Махортов.

По его словам, потомки святого смогли найти свой путь в жизни, получить хорошее образование. Что само по себе чудо, ведь вместе с батюшкой пострадали и его близкие.

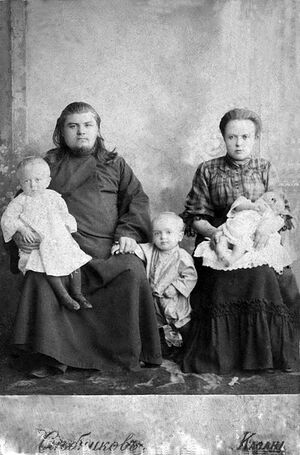

«После расстрела отца Михаила в 1931-м году его старшие дети были высланы на поселение в Тобольск, супруга Анна с младшими детьми осталась в Чистополе. После тобольской ссылки дети разъехались по разным городам. Старший из сыновей отца Михаила, Александр, выбрал Челябинск. После Великой Отечественной войны в Челябинск приехала Мария – моя бабушка – со своими тремя дочерьми. Вслед за ними в Челябинск переехала Анна, супруга отца Михаила», – делится правнук святого Виталий Вячеславович Ганцев.

«Дети отца Михаила, несмотря на репрессии и частичные поражения в гражданских правах, сохраняли православные традиции. Невзирая на многочисленные переезды, в семье смогли сохранить фотографии отца Михаила, несколько икон и православных книг», – свидетельствует Виталий Вячеславович.

«Когда началось возрождение нашего храма, в этом самое деятельное участие приняли внуки святого – братья Александр Анатольевич и Алексей Анатольевич Вотяковы», – говорит отец Симеон.

Он отмечает: пока активно шла реставрация, и в мирских делах им сопутствовал особый успех, явно по молитвам святого и ради благого дела.

Первое богослужение в Троицком храме совершили через 70 лет после мученической смерти отца Михаила – 18 июня 2000 года. Всего за 3 года храм был восстановлен из руин. Сегодня его украшают росписи и множество образов святых. И среди них – образ простого сельского пастыря, в тяжелые годы гонений сохранившего верность Христу.

Тернистый путь сельского пастыря

Священномученик Михаил родился 5 ноября 1881 года в деревне Вотяково Чистопольского уезда Казанской губернии, в семье крестьян Тимофея Александровича и Ксении Ефимовны Вотяковых. В 1899-м году он окончил Саврушскую церковно-приходскую школу и получил удостоверение о праве преподавания хорового пения.

В 1911-м году диакон Михаил выдержал испытание на получение сана священника и в 1914-м году был рукоположен к Покровскому храму в селе Кумья Козмодемьянского уезда. В этом храме в 1917-м году у отца Михаила начались искушения. Староста старался всячески опорочить батюшку, оговаривал его перед прихожанами и благочинным, писал ложные доносы. По наущению старосты певчие не приходили на службу или самовольно уходили из храма во время богослужения. В зимнее время, чтобы не совершалось богослужение, староста подговаривал сторожа не звонить в колокола, не открывать и не топить храм.

Староста с некоторыми своими единомышленниками обвинил батюшку в вымогательстве денег за требы и в небрежном исполнении обязанностей священника. Управляющий Казанской епархией епископ Чистопольский Анатолий (Грисюк) назначил расследование; оно не подтвердило обвинений, возводимых на пастыря, однако крестьяне подписались под решением об удалении священника с прихода. 1 ноября 1917 года прихожане обратились к епископу Анатолию с просьбой обжаловать это решение. Архипастырь с ними согласился и оставил отца Михаила в храме, однако отношения оставались напряженными.

В 1919-м году батюшка был переведен в храм Равноапостольных Константина и Елены в село Кулаково Козмодемьянского уезда. Приход был беден, а во время Гражданской войны и голода еще более обнищал. Положение священника, у которого была уже к тому времени большая семья, стало отчаянным. В 1923-м году храм в селе Кулаково был закрыт, и отец Михаил был назначен в Покровский храм в селе Сарсасы. Во время служения на этом приходе он был возведен в сан протоиерея.

«Я пострадаю за Христа»

В 1929-м – начале 1930-го года советская власть приступила к насильственному созданию колхозов и массовым арестам сопротивлявшихся коллективизации крестьян, а вместе с ними и духовенства. В 1929-м году протоиерей Михаил был арестован по обвинению в агитации против хлебозаготовок, но через несколько месяцев за недоказанностью обвинения освобожден. В 1930-м году он был направлен служить в Свято-Троицкий храм в селе Чистопольские Выселки вместо скончавшегося там священника.

В этом году в Чистополе обновленцы захватили последнюю церковь. Ближайшим для горожан действующим храмом был теперь Свято-Троицкий храм села Чистопольские Выселки. Он стал кафедральным собором, центром духовной жизни в Закамье. Власти хотели закрыть и этот храм, но верующие смогли отстоять свою святыню, заявив властям, что «им не нужен колхоз, а нужна церковь, чтобы молиться». Этому способствовали и вдохновенные проповеди отца Михаила, приводившие прихожан к сердечному сокрушению. В них он призывал верующих ко спасению своих душ, указывая на «единое на потребу». Тем самым ревностный батюшка привлекал внимание властей, подписывая себе смертный приговор.

В Страстную Пятницу 1931 года отец Михаил проснулся рано и выглядел обеспокоенным. На вопрос супруги Анны он ответил, что видел странный сон.

«Снится мне, – рассказывал он своим домашним, – что служу я в храме, и служба такая умилительная, радостная, хор поёт, словно ангелы, в храме всё светится неземным ярким белым светом. Я стою у престола в белых ризах, а не в красных, как это принято, и служу пасхальную Литургию. И так мирно, тихо и радостно на душе, как будто я служу не здесь на земле, а на небе, в Царствии Божием».

После этого батюшка, немного помолчав, добавил:

– Я пострадаю за Христа, приму мученическую смерть за исповедание православной веры.

– Я пострадаю за Христа.

Однако и Пасху, и Светлую седмицу пастырь провел в храме. Его крестный путь начался на второй седмице… 20 апреля 1931 года председатель и секретарь сельсовета в Чистопольских Выселках составили акт, в котором написали:

«Священник Михаил Вотяков... каждую службу выступает с ‟проповедью”, где упоминает колхозы. По разговорам женщин, которые восхваляют выступления... он начинает свою проповедь с жизни какого-нибудь святого и кончает тем, что вот, мол, до чего мы дожили в настоящее время. Вотяков доводит до плача присутствующих в церкви... Сельсовет считает, что Вотяков в церкви... ведет антисоветскую работу... агитирует против колхозного движения. Настоящим сельсовет считает, что Вотякова необходимо изолировать... Изоляция Вотякова необходима в связи с проведением весенней посевной кампании и коллективизации»[1].

22 апреля 1931 года отец Михаил и с ним 11 крестьян были арестованы. Из дома батюшка пешком под конвоем был отправлен в чистопольскую городскую тюрьму. Своего пастыря вышли провожать многие верующие села Чистопольские Выселки.

«К населению я с такой просьбой не обращался, – сказал отец Михаил, – со стороны верующих я получал что-либо из пищи, но денежных средств я от верующих не получал... В отношении разговоров... о колхозах... я всегда предупреждал заранее, чтобы такие разговоры не заводили. Разговоры... велись чисто религиозного характера».

12 июня 1931 года тройка ОГПУ приговорила священника и некоторых крестьян к расстрелу. Протоиерей Михаил Вотяков и крестьяне были расстреляны 18 июня 1931 года на Архангельском кладбище города Казани и погребены в общей безвестной могиле. Последнее слово перед расстрелом батюшка произнес к своим односельчанам, призывая их простить гонителей и палачей, как и он сам простил их.

16 января 1989 года протоиерей Михаил Вотяков был реабилитирован. 18 июня 2006 года – прославлен в лике святых.

Вечная память

Памяти – благодарной, вечной – желаем мы усопшим христианам. Память о священномученике Михаиле живет не только в его внуках и правнуках. К сожалению, мощи этого верного Христу пастыря покоятся в безвестной могиле, вместе с пострадавшими в те страшные годы. Но Свято-Троицкий храм в Чистопольских Выселках – большой и светлый памятник святому.

«Мы установили здесь, на территории храма, большой поклонный крест в память о священномученике Михаиле и всех, кто пострадал за веру в годы гонений», – рассказывает отец Симеон Махортов.

Здесь же погребен священник Алексий Карташов, много потрудившийся для возрождения Троицкого храма.

Еще память живет в детях, рожденных по молитвам священномученика Михаила. Сам многодетный отец, он помогает обрести родительское счастье супружеским парам, в которых долго не было детей. Они также молятся 18 июня в Свято-Троицком храме вместе с долгожданными чадами и благодарят святого за помощь.

– Чувствуете ли вы помощь небесного покровителя вашего храма? – спрашиваем настоятеля.

– Я служу в этом храме 3 года и, конечно, почитаю святого Михаила. Известно, что он был хорошим проповедником, что его проповеди до слез трогали людей. Каждый раз, собираясь выйти на амвон, я прошу святого о помощи, чтобы и моя проповедь принесла кому-то пользу, – отвечает батюшка.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24), – говорит Спаситель. Эти слова, понятные любому земледельцу, приобрели особое звучание в судьбе Христовых мучеников. Умерших, но не умирающих – в памяти, в потомках, в храмах и молитвенной помощи.

Марина Шмелева

[1] Дамаскин (Орловский), игумен Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь. Тверь, 2008. С. 22–26.