В феврале 2023 года исполняется 120 лет со дня проведения одного из самых ярких событий в культурной жизни дореволюционной России. 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся костюмированный бал, посвященный 290-летию Императорского Дома Романовых[1].

Национальная культура и духовная традиция, любовь к своему Отечеству и устремление к истокам русской самобытности – все эти аспекты в полной мере отобразилось в духовно-исторической концепции уникального бала. Во время подготовки к мероприятию Императрица Александра Федоровна Романова уделила особое внимание воссозданию исторического облика костюмов допетровской эпохи.

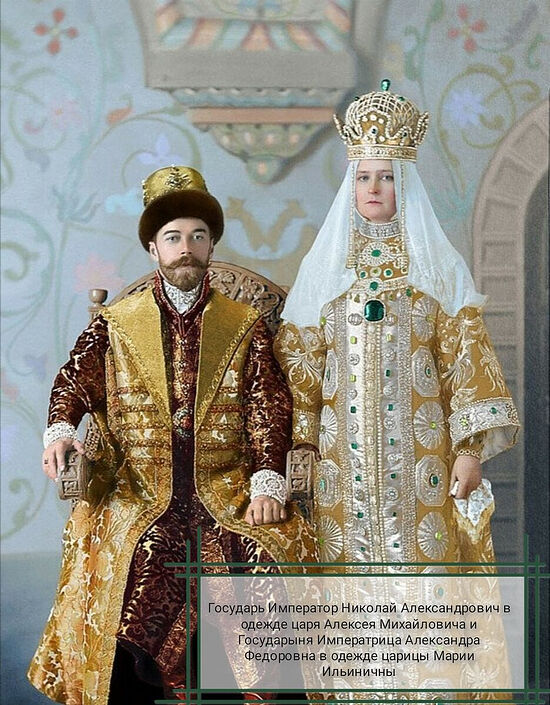

Александра Федоровна лично собирала информацию, оформляла старинные русские костюмы XVII столетия – как для себя, так и для Императора Николая II. Идея бала и его символизм заключались в собрании представителей всей высшей знати Российской Империи в одеяниях допетровского периода[2]. Костюмы создавались в основном по специальным эскизам художника С.С. Соломко, директора Эрмитажа И.А. Всеволожского, А.Т. Ивановой. Наряды шились лучшими современными мастерами Императорских театров, а также украшались при помощи старшего сына знаменитого Карла Фаберже – Евгения.

В тоже время в начале XX столетия не всем нравились духовно-патриотические устремления и русофильские воззрения Царской семьи. Так, 2/15 января в дневнике директора Императорского Эрмитажа появится следующая запись:

«Русские костюмы стоят сумасшедших денег – шелковая камчатная ткань, сукно, расшитое золотом и серебром, меха очень дороги. Определенно, у бедной Александры Федоровны несчастливая рука и склонность к неуместным вещам».

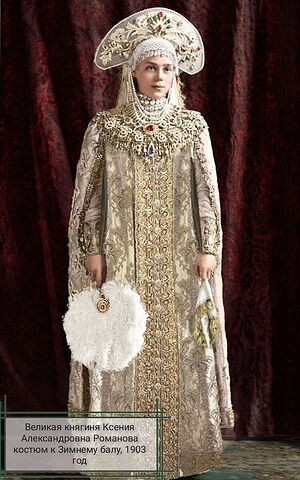

«В пору моих первых выходов в свет состоялся бал, единственный в своем роде, – бал в старинных костюмах. Приглашения были разосланы задолго до назначенного дня, чтобы дать гостям возможность выбрать и подготовить наряды. Византийская придворная мода оказала большое влияние на старинный русский костюм. Татарское влияние, впрочем, также было заметно в деталях одежды. В любом случае стиль платья сильно отличался от западного. Длинные дамские платья, ниспадавшие до земли, делались из тканей, расшитых серебром или золотом. Рукава также были длинными, очень узкими, с боковым разрезом. На это платье надевалась более просторная одежда из бархата, в большинстве случаев расшитая и окаймленная собольим мехом. Особый головной убор, называемый кокошником, часто с обильным золотым шитьем, украшался роскошными камнями и драгоценностями из фамильных коллекций. Волосы замужних дам были покрыты, а у девушек заплетены в две длинные косы, подчас убранные лентами и жемчугом»[5].

Бал действительно произвел колоссальное впечатление на светское общество того периода. Сохранились яркие воспоминания и других современников. Один из генералов Свиты Его Императорского Величества, Владимир Николаевич Воейков, писал в своих мемуарах:

«Впечатление получилось сказочное – от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах».

И действительно, стремление Царской семьи акцентировать внимание современников на возрождении русской культуры и национальной традиции было крайне важным намерением в эпоху возрастающего неверия и нигилизма. Именно духовная забота о будущем России и ее народе вдохновляла Императора Николая II и Императрицу Александру Федоровну на проведение подобного грандиозного мероприятия[6].

Рассуждая о русской соборности и красоте русской души, нельзя не отметить благородство Царской семьи и их заботу о ближних в делах милосердия. После бала Императрица Александра Федоровна отдала свое дорогостоящее платье, что отмечено в дневниковой записи И. А. Всеволожского от 27 марта 1903 года:

«Императрица передала мне свой костюм, в котором была на балу 11 февраля. Поручено написать акварель, изображающую Императрицу в костюме. С этой картины сделают хромолитографию для альбома, посвященного балу. Фотографии продавали на ярмарке, организованной Великой княгиней Елизаветой Федоровной в Москве, платили за них 3 и 6 рублей. Я узнал, что ярмарка за 4 дня принесла в фонд бедняков Москвы 103000 рублей».

Таким образом, дела милосердия также являлись важнейшей целью проведения бала.

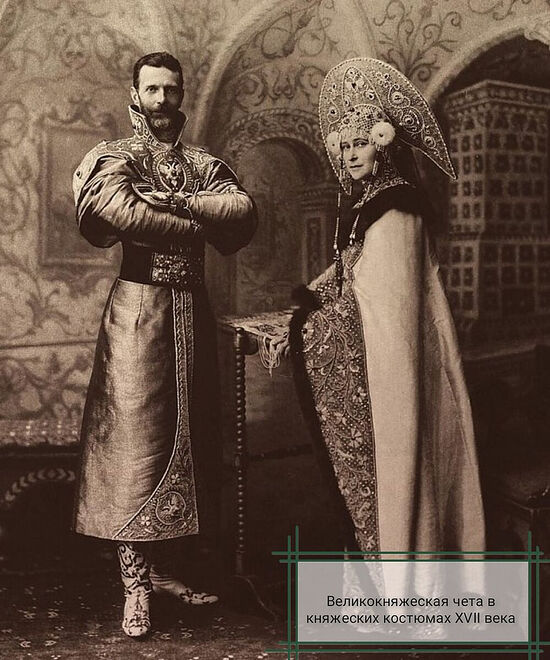

Отдельно стоит отметить и удивительные по своей красоте костюмы Великого князя Сергея Александровича, а также Великой княгини Елизаветы Федоровны. Накануне бала, 12 декабря 1902 года, великокняжеская чета, находясь в Москве, заказывала вышивки для своих костюмов у монахинь московского Новодевичьего монастыря. И хотя одежды великокняжеской четы не сохранились, однако остались фотографии, благодаря которым их можно описать. Голову Великой княгини венчает кокошник – колоритный элемент русской одежды. Состоятельные древнерусские женщины украшали свои кокошники жемчугом и самоцветными камнями. Подобные головные уборы на Руси носили как незамужние девушки, так и замужние женщины, которые, в соответствии с русской традицией, полностью покрывали волосы. Удивительно, но в Нью-Йоркском музее сегодня хранится праздничный кокошник крестьянки Владимирской губернии начала XIX века, похожий на головной убор Великой княгини Елизаветы Федоровны.

Говоря о Елизавете Федоровне, необходимо отметить, что на балу 1903 года Великая княгиня была признана первой красавицей. Она явила собой образец духовной красоты и утонченного вкуса, представ в костюме русской княгини XVII столетия. Роскошная одежда с длинными и широкими рукавами подчеркивала белизну и румянец лица. А когда вместе с княгиней Юсуповой Великая княгиня Елизавета Федоровна вышла солировать в красивейшем русском танце, то, по воспоминаниям присутствующих, от великолепия и грациозности этого зрелища невозможно было отвести глаз.

Так же роскошен и прекрасен был и костюм князя Сергея Александровича, который предстал в образе русского князя XVII столетия. Бархатный кафтан был практически лишен ярких украшений. Однако богатые оплечья в драгоценных камнях и высокий стоячий воротник, а также широкий пояс с роскошной золотой пряжкой подчеркивали благородство высокой фигуры Сергея Александровича. Великий князь лично продумывал детали своего костюма, что свидетельствует об особой любви Сергея Александровича к русской культуре. Он прекрасно разбирался в исторических деталях национального искусства, глубоко понимая русское видение духовной красоты.

Исследуя воспоминания о Царской семье, Великом князе Сергее Александровиче, Великой княгине Елизавете Федоровне и других членах Дома Романовых, мы не перестаем удивляться их благоговейному и трепетному отношению к русской истории и русской культуре, что в полной мере отобразилась в символизме «Русского бала» 1903 года. В своих воспоминаниях о бале княгиня Варвара Александровна Долгорукова пишет:

«Императрица Александра Федоровна, а особенно ее сестра Великая княгиня Елизавета Федоровна, были божественно красивы в своих нарядах. Облачение Императора, сшитое из красного бархата и золотой парчи, являлось точной копией наряда, который носил его любимый предок, Алексей Михайлович Тишайший. 24 молодые пары были выбраны для исполнения русского танца, который был создан специально для девушек, исполнявших этот танец. Знаменитый танцмейстер Аистов провел с нами множество занятий, и я должна сказать, что наше появление произвело фурор. Несомненно, это был успех. Старинные русские мелодии перенесли нас в те времена, когда европейская мода еще не была введена в России».

После бала все участники этого удивительного праздника сфотографировались для памятного альбома в Петербургском Эрмитаже, а также сделали отдельный снимок в Московском Кремле. Интерьеры дворца Царя Алексея Михайловича как нельзя лучше подходили для русских нарядов XVII столетия. В одной из московских палат Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна сделали отдельную фотографию – «живую картину»: Сергей Александрович сидит на стуле, а супруга с необыкновенным изяществом подносит ему старинную русскую чашу. По всей видимости, сцена придумана Сергеем Александровичем, чей художественный вкус и режиссерский талант знали многие.

Бал 1903 года, безусловно, произвел колоссальное впечатление не только на российское общество, но и на зарубежных ценителей искусства. Царские облачения были настолько живописны и обладали таким ярким и богатым декором, что в описаниях ведущих иностранных газет русскую одежду сравнили с «солнцем, убранным звездами». Европейское общество было потрясено роскошными драгоценными нарядами.

После грандиозного успеха бала 1903 года в Российской Империи начался новый этап национально-культурного возрождения. В России произошел так называемый «русский бум», выразившийся в повышенном интересе светского общества к национальной культуре и русским традициям. Благодаря творческим талантам Царской семьи бал 1903 года стал знаменательным событием и послужил духовному переосмыслению русского исторического наследия. Национальная культура и духовные традиции, любовь к Отечеству и русской самобытности – все эти аспекты в полной мере отобразилось в духовно-исторической концепции костюмированного бала. И сегодня, спустя 120 лет, бал 1903 года служит примером для творческого вдохновения. С уверенностью можем сказать, что вся культурно-просветительская деятельность Царской семьи была целиком посвящена духовно-нравственному преображению русского народа и возвращению к родным истокам российской культуры.

Петр Аксёнов

24 февраля 2023 г.

Рейтинг: 10 Голосов: 207 Оценка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[1] Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII ” первой половины XX вв. Опыт энциклопедии. М.: Большая Российская Энциклопедия, Москва. 1995. С. 362.

[2] Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV – нач. XX века. М.: Арт-Родник, 2000. С. 145.

[3] Уортман, Ричард. Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской России. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 17.

[4] Там же.

[5] Кирсанова Р.М. С. 370.

[6] Уортман, Ричард. С. 19.

[7] Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. С. 145.

[8] Кирсанова Р.М. С. 372.