Странна и парадоксально жестока судьба Бориса Константиновича Зайцева. Его взгляд охватывает несколько эпох. Более пяти десятилетий он творил в России и во Франции и остался верен самому себе, то есть своей Родине, несмотря на изгнание, которое продлилось почти полвека.

Окончив Сорбонну в 1967 году, я выбрал творчество Зайцева для своей магистерской диссертации. В Париже, куда я приехал с юга, из Ниццы, в 1963 году, общение с «белыми» эмигрантами не поощрялось. Но я, естественно, нарушил табу...

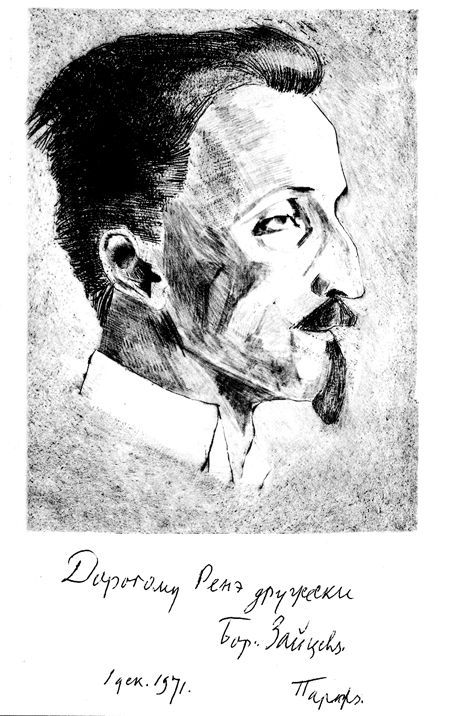

Получив разрешение от своего научного руководителя, я поехал на каникулы и уже с юга, в начале сентября 1967-го, написал письмо Борису Константиновичу Зайцеву. Он, как человек учтивый и интеллигентный, мне тотчас ответил: «Многоуважаемый Ренэ (вот Вы не сообщаете своего отчества, и получается по-детски, точно Вы ребёнок. Впрочем, по возрасту Вы несколько моложе меня – в четыре с лишним раза). Итак, приходите ко мне, когда вернётесь в Париж. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое...» – откуда это, знаете? Только позвоните заранее по телефону Jas. 38-33, сговоримся о дне и часе. Будьте здоровы и процветайте. Ваш Бор. Зайцев. P.S. В письме Вашем ни одной ошибки и написано будто русским человеком».

Я принял его приглашение с трепетом. Конечно, знал, что Борис Константинович Зайцев 1881 года рождения, следовательно, в то время ему было уже 86 лет. Я волновался.

В назначенный день и час отправился на метро до авеню Моцарт. Помню, как сейчас, свой первый визит к нему на авеню де Шале, дом 5. Этот «проспект» на самом деле представлял собой тихую аллею с утопавшими в зелени особнячками – оазис в фешенебельном XVI округе. Совсем рядом была и улица Оффенбаха, где столько лет жил (и здесь же умер) Иван Алексеевич Бунин, друг Зайцева ещё по России, с которым он был на «ты».

Я пришёл в точно назначенный час. Борис Константинович меня ждал, любезно принял. Мы уютно посидели в его кабинете на втором этаже. Меня, молодого француза, он поразил своим благородным обликом, аристократизмом, интеллигентностью, учтивостью, сердечным расположением. Он повёл себя так, как будто мы уже давно знакомы. Это редкий дар. Несмотря на большую разницу в возрасте – шестьдесят пять лет, общение было очень живым, дружеским, и он не скрывал своей радости: впервые за сорок пять лет его жизни в изгнании французский славист решился написать о его творчестве. Мы выпили бутылку бордо, чтобы укрепить наш союз.

С Борисом Константиновичем мы были «содружниками» (не смею назвать его своим другом) пять лет, до самой его кончины. Его дом являлся центром русского литературного Парижа. Именно здесь собирались прозаики, поэты и художники на праздники: на Новый год, Рождество, Пасху и в день его рождения. Там я познакомился с Ириной Одоевцевой, Георгием Адамовичем, Владимиром Вейдле, Леонидом Зуровым, Дмитрием Бушеном, Сергеем Эрнстом. Борис Зайцев был последним из могикан, патриархом не только русской эмигрантской литературы, но и всей русской словесности.

Сказать, что я был его собеседником, – преувеличение. Я больше слушал его увлекательные рассказы о дореволюционной России, о русской деревне, о встречах с товарищами по перу в Москве и Петербурге, о блистательном русском довоенном Париже. Всё было очень мило, душевно, трогательно и поучительно. О наших тёплых, сердечных отношениях свидетельствуют те письма, которые Борис Зайцев писал советским корреспондентам. Например, известному писателю В.И. Лихоносову: «Сейчас ко мне ходит французский студент, пишущий работу обо мне (будет защищаться в Сорбонне, здешнем университете), – так он по-русски говорит как мы с Вами. И без всякого акцента. Точно в Калуге родился.»

Защитился я на отлично осенью 1968 года. После этого отправился в Москву стажёром-аспирантом МГУ.

До своей высылки в начале марта 1969 года я сумел и успел кое-кого повидать в Москве. По просьбе Зайцева встретился, например, с бывшим критиком журналов «Красная Новь», «Новый Мир», «Печать и Революция» Н.П. Смирновым. Виделся с буниноведами А.К. Бабореко и О.Н. Михайловым.

В один прекрасный день я поехал в Переделкино к Корнею Ивановичу Чуковскому, чтобы передать книгу Бориса Зайцева «Река времён» с его дарственной надписью. Для меня Корней Иванович был прежде всего замечательным критиком Серебряного века, который неоднократно писал о Борисе Зайцеве. Кроме того, он лично был знаком с Анненковым, Пастернаком, Солженицыным и другими. Но меня интересовал определённый период, дореволюционный, то есть Борис Зайцев и его эпоха глазами Чуковского. Мы договорились, что в следующий раз я запишу нашу беседу.

Итак, через некоторое время я снова поехал в Переделкино. Достал магнитофон – целый чемодан, с большими катушками. Добрые люди одолжили. В начале записи Корней Иванович приветствовал своего старшего собрата по перу. Я наивно заранее радовался, что смогу привезти Борису Константиновичу его живой голос. В письме Зайцева ко мне в Москву от 20 декабря 1968 года можно прочесть: «Очень любопытно послушать голос Чуковского и что он говорит на пластинку Вашу (или не на пластинку, а прямо в аппарат? Я по этой части невежда)».

Ситуация была прелюбопытная. Я, будучи секретарём Зайцева, был для Чуковского представителем одновременно дореволюционной и зарубежной России, но в то же время он разговаривал со мной как с современником.

Эту магнитофонную запись изъяли «таможенники» у моей невесты в аэропорту Шереметьево, когда она в начале января 1969 года улетала с моим братом и его женой во Францию. К сожалению, Борис Зайцев так и не смог услышать голос своего младшего собрата.

Я вернулся в Париж в начале марта 1969 года и, естественно, первым делом встретился с Борисом Константиновичем, рассказал всё, что видел и пережил в СССР. Конечно, ему это было неприятно.

Борис Зайцев был человеком твёрдых убеждений, доброжелательным, правильным, я бы даже сказал праведным и верным избранному пути до конца. Он ухаживал за больной парализованной женой. (С Верой Алексеевной я не был знаком, она скончалась ещё в 1965-м). Зайцев не был ханжой – с юмором, без прикрас и умолчаний, рассказывал о своих славных современниках, в первую очередь об Иване Алексеевиче Бунине, которого он всегда высоко ставил в литературе – и до конца жизни тяжело переживал разрыв с ним в 1947 году. Никогда не было у Зайцева никакой злобы и по отношению к России, даже советской. Никогда. Поведение Бориса Константиновича было безупречным. И тем не менее, как многие эмигранты, он всё надеялся, что когда-нибудь советская власть кончится.

Что ещё сказать? Борис Константинович до конца жизни писал воспоминания, статьи, не литературоведческие, а на злобу дня. Его последняя статья «Судьбы» появилась 6 января 1972 г., то есть за три недели до кончины, в «Русской мысли», где он с первого номера, 19 апреля 1947 г., был постоянным сотрудником.

В 1981 году к 100-летию со дня рождения Б.К. Зайцева я защитил в Сорбонне докторскую диссертацию о его творчестве. Год спустя моя биобиблиография жизни и творчества писателя была издана парижским Институтом славяноведения. В 2000 году я перевёл на французский язык его повесть «Голубая звезда», которая вышла с моей вступительной статьёй в престижном парижском издательстве «Сирт».

Для меня встреча с Зайцевым – великое счастье и большая удача, но одновременно это знакомство стало и моей личной драмой... Думаю, что в этом есть закономерность и знак судьбы. Я тридцать лет был на стороне побеждённых. Поэтому, когда Зайцев, как и Бунин, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Ремизов, Шмелёв, Газданов, Г. Иванов, Одоевцева, Берберова, Ходасевич, Адамович, триумфально вернулся в Россию (увы, посмертно), наконец, и я оказался на стороне победителей. Все они своим творческим наследием, своей жизнью доказали, что после Октябрьской революции ими был сделан трудный, но правильный выбор.Мой друг, писатель Роман Борисович Гуль, очень точно озаглавил свою трёхтомную апологию эмиграции «Я унёс Россию». Ведь они все – великие известные и великие неизвестные – оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами – тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» – соль земли.