10 ноября у подножия знаменитейшего из зданий Москвы – Дома Пашкова на Ваганьковском холме собирается разновозрастная группа людей, объединённая одним человеком и именуемая между собой не иначе как «друзья Елфимова». Я в их числе, этих счастливцев, перед которыми сейчас откроются затворённые для большинства посетителей двери в святая святых исторического Румянцевского музея, а ныне филиала РГБ – двери отдела древних рукописей, где хранятся... Боже, чего там только не хранится – настоящий остров сокровищ для филолога. А поэтому я пребываю в состоянии тихого воодушевления, предвкушая вожделенную встречу со святынями.

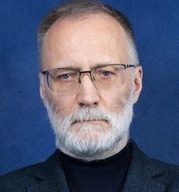

Каждый год Аркадий Григорьевич Елфимов, легендарный сибиряк, издатель, фотохудожник, руководитель Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» устраивает для своих друзей удивительные культурные мероприятия, чаще всего уникальные. Забота о дорогих сердцу людях приносит Аркадию Григорьевичу сердечную радость. Да, таковы они, современные русские меценаты, продолжатели лучших отечественных традиций – широки душой, хлебосольны и по-христиански любвеобильны. В числе сегодняшних «друзей Елфимова» люди незаурядные, что в принципе не удивительно: ученые, изобретатели, философы, благотворители, писатели, среди которых уважаемые В.И. Большаков, С.П. Козубенко, И.П.Егармин, Д.Г.Кайгородов. Но главное, все собравшиеся у дома Павлова, как на подбор братья и сестры во Христе.

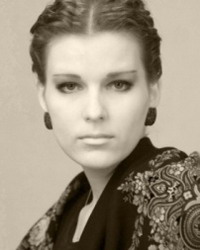

Нашу группу встречает Евгения Эдуардовна Вишневская, заместитель заведующего отделом рукописей РГБ – женщина недюжинных научных познаний, активная участница издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска».

Евгения Вишневская приветствует гостей и начинает свой рассказ. Оказывается, Румянцевский музей в этом году юбиляр.

160 лет назад в Москве открылся Румянцевский музей, переведённый сюда из Санкт-Петербурга. 6 мая 1862 года состоялось официальное открытие «Московского Публичного музеума и Румянцевского музеума». Влачившее дотоле жалкое существование, в Первопрестольной это учреждение расцвело, многократно расширилось – и в итоге стало донором для других музеев страны. Главным меценатом музея на том этапе стал Сам император Александр II.

Румянцевский музей в период своего существования – уникальный пример собирания культурного наследия на основе частной инициативы коллекционеров, дарителей, меценатов, в число которых вошли государственные деятели, члены императорской семьи, деятели культуры, представители различных сословий российского общества.

Московский генерал-губернатор Павел Алексеевич Тучков и Николай Васильевич Исаков призывали всех москвичей поучаствовать в пополнении и становлении вновь создаваемого «Музея наук и искусств». Благодаря «высочайшему почину» музей до революции не знал недостатка в подарках и пожертвованиях. Среди дарителей – члены императорской семьи, графиня Уварова, наследники архитектора Н. Львова, братья Мухановы, академики по гравированию Н. Мосолов, В. Трофимович, И. Свешников и многие другие. Как говорил Н.В. Исаков: «Румянцевский музей создавался в Москве так, как создаются храмы Божии – без всяких средств, только жертвами милостивцев».

Румянцевский музей один из немногих примеров, когда имя мецената навсегда соединилось с именем созданного его попечением музея, вопреки всем перипетиям, которые ему пришлось пережить впоследствии.

Рассказ Евгении Вишневской о славных страницах отечественной истории, о замечательных деятелях-государственниках, поднимавших Российскую империю на уровень ведущей культурной державы мира, не мог не радовать ещё и потому, что продолжатели дел русских попечителей, охранителей и воистину патриотов Отечества, о которых шла речь в её рассказе, присутствовали в нашем узком кругу «друзей Елфимова». Конечно, это была лишь малая часть тех, кого своей харизмой и своим неутомимым деятельным потенциалом сумел объединить вокруг себя легендарный сибиряк. Коллекционер и азартный человек по натуре, Аркадий Григорьевич собрал, пожалуй, самую бесценную на сегодняшний день коллекцию – собрание незаурядных русских людей, христиан и патриотов. Словно не желая расставаться ни с одним из дорогих сердцу людей, Елфимов заповедал каждому посадить в своём прекрасном сибирском парке-заповеднике «Ермаково поле» по дереву. За всеми посадками Елфимов бережно ухаживает, на каждой из них – табличка с именем друга. На сегодняшний день над Сибирью поднялась и зазеленела могучая роща «друзей Елфимова», но, что ещё более важно – верных друзей России.

Перед нами великолепное, прекрасно отреставрированное здание Дома-дворца Петра Пашкова. По изящной кованой лестнице поднимаемся на второй этаж, заходим в комнату отдела рукописей РГБ. За нами на ключи затворяются все двери. Мы словно в сейфе. Вносят деревянные ковчеги со святынями.

Известно, что Николай Васильевич Гоголь никогда не расставался с Евангелием. «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии», – говорил он. Через Евангелие Сам Господь говорит с верными, что уже чудо. Но когда перед нами предстало Евангелие, которому оказалось около тысячи лет – чудес стало в два раза больше. Одним словом, сподобились, Господи. И приложились и даже в руках подержали.

Первым перед нами предстало знаменитое рукописное Архангельское Евангелие, написанное в 1092 году. Святыня является четвёртой по древности написания из датированных рукописных восточнославянских книг в мире.

Следующим памятником было Евангелие-Апостол апракос великого князя Московского Симеона Ивановича Гордого, 1344 года, из собрания Ризницы Троице-Сергиевой лавры. Евангелие было создано по заказу сына Ивана Калиты великого князя московского Симеона, не расстававшегося с Евангелием в опасных поездках в Золотую Орду и верившего, что оно спасёт не только его посольство, но и Русь от погибели. Первоначальный золотой оклад его был отдан татарскому хану в качестве дани, а взамен был выполнен серебряный. Меня особо тронуло то, что это Евангелие послужило собиранию земель русских. Можно сказать: отсюда пошла Земля Русская.

Своей красотой поразило присутствующих Евангелие Хитрово конца XIV века. Книга представляет собой одно из самых выдающихся произведений русского книжного искусства эпохи Средневековья, иллюстрации к нему, по мнению многих исследователей, выполнены преподобным Андреем Рублёвым. Евангелие получило название по имени последнего владельца боярина Богдана Матвеевича Хитрово (1615–1680), известного государственного деятеля XVII в., одного из самых могущественных вельмож, близких к царю Алексею Михайловичу. Он четверть века возглавлял Оружейный приказ, коллекция которого легла в основу Оружейной палаты Московского Кремля.

Наши предки бережно хранили Слово Божие, украшали его даже в трудные для России времена, когда требовалось платить дань Орде. Но для Священного Писания не жалели ни серебра, ни золота, ни драгоценностей.

Ну, а дальше, как из рога изобилия, на культурную публику изливались сокровища из Фонда рукописей русской классической литературы. Отрывки из рукописи второго тома «Мёртвых душ» и черновики «Авторской исповеди» 1847 года приснопоминаемого Н.В. Гоголя, рукописи незабвенных Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М.А. Буглакова, С.А. Есенина.

В завершение памятного дня Аркадий Елфимов принёс в дар РГБ новое издание Фонда «Возрождение Тобольска», каталог «Образцы книжного искусства». В каталог вошли высококачественные полиграфические шедевры, выпущенные в свет Тобольским общественным фондом.

За содействие в распространении факсимильного издания Фонда «Возрождение Тобольска» «Евангелие Достоевского» Игорю Петровичу Егармину была вручена общественная награда, орден «Звезда Достоевского». Аркадий Елфимов подчеркнул, что издание настолько дорогостоящее в производстве, что если бы не поддержка попечителей и благотворителей, то передача книг государственным и общественным учреждениям оказалась бы невозможной. К двухсотлетию писателя все музеи Ф.М.Достоевского в России и Белоруссии, а также крупнейшие библиотеки страны получили в дар уникальное трехтомное издание «Евангелие Достоевского».

Уверена, что все гости библиотеки Румянцевского музея сохранят в памяти этот незабываемый день. Мы приобщились к тем святыням, которые держали в своих руках великие подвижники Земли Русской, подвижники веры и благочестия.

В XV веке преподобный Пафнутий Боровский, отходя в вечность, заключил свое напутствие-завещание потомкам такими словами: «Призываю вас, чада, спешите делать добро!» Доброделание, щедрость и бескорыстие – на сегодняшний день редкие человеческие качества, именно о них ненавязчиво напоминает нам Аркадий Григорьевич Елфимов. Напоминает примером собственной жизни. Спасибо Вам!

Мария Андреевна Мономенова, член Союза журналистов России