Сегодня мы чтим память святых мучеников Стефана и Петра Казанских. Оба они пострадали от казанских татар за обращение в Христианство из мусульман. Святой Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Государем Иоанном Грозным (1552) он уверовал во Христа и получил исцеление. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили.

Сегодня мы чтим память святых мучеников Стефана и Петра Казанских. Оба они пострадали от казанских татар за обращение в Христианство из мусульман. Святой Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Государем Иоанном Грозным (1552) он уверовал во Христа и получил исцеление. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили.

Святой мученик Петр также пострадал после ухода Русских войск. На все ласки и уговоры вернуться в ислам святой Петр отвечал: «Отец мне и мать – в Троице славимый Бог: Отец и Сын и Святой Дух... Если вы уверуете во Отца и Сына и Святого Духа, то и вы мне сродники; во святом Крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня называете». Видя, что он остается непоколебим в вере, семья выдала его на истязания, во время которых он до самой смерти среди жестоких мук не переставал исповедовать Имя Христа, взывая: «Христианин есмь».

Сегодня мы вспоминаем композитора Максима Созонтовича Березовского, скончавшегося 22 марта 1777 г. Он родился 16 октября 1745 г. в г. Глухове Черниговской губернии. Окончив Киевскую духовную академию, Березовский, по приезде в Петербург, был определен, благодаря своему прекрасному голосу, в придворную певческую капеллу. Как даровитый юноша, уже в ту пору обладавший выдающимися способностями к композиции и виртуозным талантом (Березовский отлично играл на скрипке), он обратил на себя общее внимание. В 1764 г. на 20 году своей жизни, Березовский был послан в Италию, для продолжения образования в знаменитой Болонской академии. Вскоре дарование Березовского и его музыкальные успехи доставили ему популярность в Италии - он удостоился неслыханных в то время для чужеземца почестей и отличий. Многие музыкальные академии в Италии избрали русского музыканта и композитора своим почетным членом, а сама Болонская академия записала его имя золотыми буквами на мраморной доске и удостоила титула почетного академика.

Сегодня мы вспоминаем композитора Максима Созонтовича Березовского, скончавшегося 22 марта 1777 г. Он родился 16 октября 1745 г. в г. Глухове Черниговской губернии. Окончив Киевскую духовную академию, Березовский, по приезде в Петербург, был определен, благодаря своему прекрасному голосу, в придворную певческую капеллу. Как даровитый юноша, уже в ту пору обладавший выдающимися способностями к композиции и виртуозным талантом (Березовский отлично играл на скрипке), он обратил на себя общее внимание. В 1764 г. на 20 году своей жизни, Березовский был послан в Италию, для продолжения образования в знаменитой Болонской академии. Вскоре дарование Березовского и его музыкальные успехи доставили ему популярность в Италии - он удостоился неслыханных в то время для чужеземца почестей и отличий. Многие музыкальные академии в Италии избрали русского музыканта и композитора своим почетным членом, а сама Болонская академия записала его имя золотыми буквами на мраморной доске и удостоила титула почетного академика.

К этому же периоду времени относится опера Березовского «Демофон», имевшая огромный успех у знатоков и знаменитых музыкантов того времени. Живя в Италии и тоскуя по родине, Березовский посылал оттуда в Россию свои лучшие произведения: «Литургию», концерт «Отрыгну сердце мое», «Слава в вышних Богу», «Милость и суд воспою тебе Господи», «Причастный» и другие.

По приезде в Петербург, Березовский был вскоре представлен в качестве знаменитого артиста многим высокопоставленным лицам, но среди царедворцев нашелся лишь один - князь Потемкин, обративший внимание на даровитого композитора, и тут же предложивший ему место директора будущей музыкальной академии, которую Потемкин предполагал основать в Кременчуге. Однако, князь Потемкин вскоре забыл не только о Березовском, но и о самой академии. Это обстоятельство имело роковое значение для композитора. Отчаявшись получить соответствующее его таланту и знаниям место или хотя бы повышение в должности, он впал в мрачную тоску. Березовский – талантливейший композитор России XVIII веке – умер в расцвете лет, в полном одиночестве и в предельной нищете.

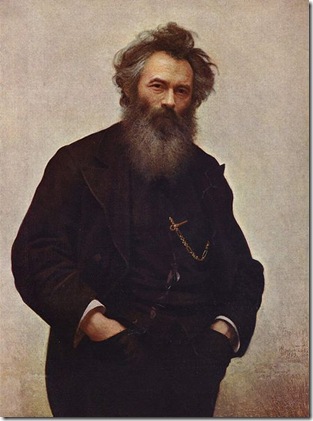

Сегодня мы также вспоминаем художника Ивана Николаевича Крамского, скончавшегося в 1887 году. Он родился 27 мая 1837г. в г.Острогожск Воронежской губернии, в семье писаря. После окончания уездного училища Крамской был писарем в острогожской думе. В 1856 г. юноша приехал в Петербург, где занимался ретушерством в известной тогда фотографии Александровского. В 1857 г. Крамской поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств. В 1863 г. Академия художеств присудила ему золотую медаль за картину «Моисей источает воду из скалы». В 1865 г. Крамского пригласили расписывать купола храма Христа Спасителя в Москве. Всю главную роспись купола сделал Крамской, вместе с художниками Венигом и Кошелевым. В 1863-1868 гг. он преподавал в школе рисования общества поддержки прикладного искусства. В 1869 г. Крамской получил звание академика. В 1870 году образовалось «Товарищество передвижных художественных выставок», одним из основных организаторов и идеологов которого был Крамской.

Сегодня мы также вспоминаем художника Ивана Николаевича Крамского, скончавшегося в 1887 году. Он родился 27 мая 1837г. в г.Острогожск Воронежской губернии, в семье писаря. После окончания уездного училища Крамской был писарем в острогожской думе. В 1856 г. юноша приехал в Петербург, где занимался ретушерством в известной тогда фотографии Александровского. В 1857 г. Крамской поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств. В 1863 г. Академия художеств присудила ему золотую медаль за картину «Моисей источает воду из скалы». В 1865 г. Крамского пригласили расписывать купола храма Христа Спасителя в Москве. Всю главную роспись купола сделал Крамской, вместе с художниками Венигом и Кошелевым. В 1863-1868 гг. он преподавал в школе рисования общества поддержки прикладного искусства. В 1869 г. Крамской получил звание академика. В 1870 году образовалось «Товарищество передвижных художественных выставок», одним из основных организаторов и идеологов которого был Крамской.

И.Н.Крамской создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей, таких как Л.Н.Толстой, И.И.Шишкин, П.М.Третьяков, М.Е.Салтыков-Щедрин, которые находятся в Третьяковской галерее. Одна из известнейших работ Крамского – «Христос в пустыне» (1872) также хранится в Третьяковской галерее. Художник умер в 1887 г. во время работы над портретом доктора Раухфуса.

Сегодня мы также вспоминаем ученого-византиниста, начальника Русской Духовной Миссии на Святой Земле архимандрита Антонина (в миру – Андрея Ивановича Капустина), отошедшего ко Господу в 1894 году. Он родился 12 августа 1817 г. в с.Батурино Пермской губернии. Происходил из семьи священнослужителей. Грамоте его обучал отец по Псалтири, а в 1826 г. Андрей ушёл учиться в Далматовское Духовное училище при Далматовском Успенско-Исетском мужском монастыре. Закончив его, в 1831г. Андрей поступил в Пермскую Духовную семинарию. В 1836 г. Капустин перевелся в Екатеринославскую Духовную семинарию, ректором которой был его дядя Иона (магистр Московской Духовной академии). Оттуда в 1839 г. он получил назначение в Киевскую Духовную Академию. После окончания в 1843 г. его определяют учителем немецкого языка.

Сегодня мы также вспоминаем ученого-византиниста, начальника Русской Духовной Миссии на Святой Земле архимандрита Антонина (в миру – Андрея Ивановича Капустина), отошедшего ко Господу в 1894 году. Он родился 12 августа 1817 г. в с.Батурино Пермской губернии. Происходил из семьи священнослужителей. Грамоте его обучал отец по Псалтири, а в 1826 г. Андрей ушёл учиться в Далматовское Духовное училище при Далматовском Успенско-Исетском мужском монастыре. Закончив его, в 1831г. Андрей поступил в Пермскую Духовную семинарию. В 1836 г. Капустин перевелся в Екатеринославскую Духовную семинарию, ректором которой был его дядя Иона (магистр Московской Духовной академии). Оттуда в 1839 г. он получил назначение в Киевскую Духовную Академию. После окончания в 1843 г. его определяют учителем немецкого языка.

7 ноября 1845 г. Андрей принял монашеский постриг и получил имя Антонин в честь празднуемого в тот день мученика Антонина. За тем последовало рукоположение во иеродиакона и священника. Некоторое время иеромонах преподавал в Академии обличительное богословие и библейскую герменевтику. В 1850 г. он получил должность настоятеля при Афинской Миссии, где на протяжении 3-х лет изучал древние христианские надписи и Парфенон. В 1859 г. митрополит Московский Филарет (Дроздов), рекомендовал Синоду перевести его в Константинополь на настоятельское место. Архимандриту Антонину было поручено заниматься болгаро-униатским вопросом, выполнять некоторые поручения Синода в связи со вступлением на Вселенский престол Патриарха Софрония и продолжить изучение Синайского кодекса Библии. В 1865 г. он был командирован в Иерусалим в качестве следователя и временно заведующего Русской Духовной Миссией. А в 1869 г. архимандрит Антонин был утвержден в должности Начальника Миссии. За время пребывания в должности архимандрит Антонин помогал прибывавшим из России паломникам, а также способствовал приобретению православных святынь в собственность Российской Империи. В 1869 г. при содействии архимандрита был приобретён Мамврийский дуб, а чуть позднее были выкуплены близлежащие земли. 12 июня 1869 г. начальник миссии совершил первую Божественную литургию на месте явления Святой Троицы Аврааму. В 1870 г. была приобретена вершина Елеонской горы. Тогда же было приобретено самое большое владение Российской Империя на Святой земле в Эйн Кареме. В те же годы о.Антонин приобрел имение около Яффы по дороге в Иерусалим – место погребения святой Тавифы, где была построена церковь апостола Петра. Подворье для отдыха паломников было также приобретено в Тивериаде. Всего архимандритом Антонином было куплено и законно оформлено 13 участков, площадью около 425 000 м², стоимостью до миллиона рублей золотом.

Помимо выполнения служебных обязанностей отец Антонин занимался археологией и астрономией, нумизматикой, до глубокой старости писал стихи и рисовал. В 1883 г. при его участии были произведены раскопки около Храма Гроба Господня, в результате чего были открыты остаток стены древнего Иерусалима с Порогом Судных Врат. На этом месте позднее было построено Александровское подворье с церковью Святого Александра Невского. Он совершил ещё несколько археологических раскопок и устроил в Иерусалиме при миссии музей христианских древностей. При жизни о.Антонин (Капустин) печатался в «Трудах Киевской духовной академии», «Воскресном Чтении», «Духовной Беседе», «Душеполезном Чтении», «Церковном Вестнике». Важным источником о деятельности русской духовной миссии в Палестине является его личный дневник в 30 томах, озаглавленный «Повесть временных лет». За многолетние труды архимандрит Антонин был избран в разное время почётным членом Императорского Православного Палестинского Общества, почётным членом Императорского археологического общества, Одесского общества истории и древностей, Афинского археологического общества, Немецкого восточного археологического общества и др. Награждён орденами Святого Владимира второй степени, Святой Анны первой степени. Архимандрит Антонин умер в Иерусалиме на 77-м году жизни. Согласно завещанию, погребен в Вознесенской церкви на вершине горы Елеон.

В этот день 1902 года скончался писатель Глеб Иванович Успенский. Он родился 13 октября 1843 г. в Туле в семье чиновника. Первые литературные опыты относятся к годам учебы в Черниговской гимназии. Затем юноша поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но после студенческих волнений и в связи с материальными затруднениями был отчислен. В 1862 г. он поступил в Московский университет, однако проучился только год, так как не смог внести плату за обучение, и вынужден был уйти. Работал корректором в типографии. В 1864 г. после смерти отца пришлось заботиться о четырех сестрах и трех братьях. В 1862 печатаются первые рассказы Успенского. Решающее значение для литературной судьбы Успенского имело его знакомство с Некрасовым, оценившим его талант, его знание жизни и наблюдательность. Он опубликовал в «Современнике» первое крупное произведение Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866). Позднее, когда взамен закрытого правительством «Современника» Некрасов взял в свои руки издание журнала «Отечественные записки», Успенский вновь стал его постоянным сотрудником. В 1869-1871 гг. было написано второе крупное произведение – «Разорение». Успенский был близок к деятелям народнического движения – Н.Михайловскому, П.Лаврову, В.Фигнер и др. Большую роль в развитии связей писателя с народниками сыграли его поездки за границу. Около года жил в Париже, где Успенский встретился с И.Тургеневым, их дружеские отношения затем не прекращались. Зарубежные впечатления нашли отражение в ряде очерков и рассказов писателя. В 1870-е годы Успенский, изучая жизнь пореформенной деревни, подолгу живет в деревнях. Результатом этих поездок явился цикл очерков «Из деревенского дневника» (1877-1880). По мнению автора, крестьянство «до тех пор сохранит свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли...». В 1884 г. правительство закрыло «Отечественные записки». Для Успенского начинается пора скитаний: Кавказ, Сибирь, Поволжье, Украина, новгородские леса и самарские степи. Но в этих новых впечатлениях он не видит ничего отрадного, все кажется ему беспросветным. Наступает болезнь. Литературная деятельность перестает приносить ему радость, хотя в 1885 г. выходит знаменитый рассказ «Выпрямила», а в 1888 г. «Живые цифры». С 1892 г. писатель находился в Петербургской психиатрической лечебнице. Там Г.И.Успенский и скончался.

В этот день 1902 года скончался писатель Глеб Иванович Успенский. Он родился 13 октября 1843 г. в Туле в семье чиновника. Первые литературные опыты относятся к годам учебы в Черниговской гимназии. Затем юноша поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но после студенческих волнений и в связи с материальными затруднениями был отчислен. В 1862 г. он поступил в Московский университет, однако проучился только год, так как не смог внести плату за обучение, и вынужден был уйти. Работал корректором в типографии. В 1864 г. после смерти отца пришлось заботиться о четырех сестрах и трех братьях. В 1862 печатаются первые рассказы Успенского. Решающее значение для литературной судьбы Успенского имело его знакомство с Некрасовым, оценившим его талант, его знание жизни и наблюдательность. Он опубликовал в «Современнике» первое крупное произведение Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866). Позднее, когда взамен закрытого правительством «Современника» Некрасов взял в свои руки издание журнала «Отечественные записки», Успенский вновь стал его постоянным сотрудником. В 1869-1871 гг. было написано второе крупное произведение – «Разорение». Успенский был близок к деятелям народнического движения – Н.Михайловскому, П.Лаврову, В.Фигнер и др. Большую роль в развитии связей писателя с народниками сыграли его поездки за границу. Около года жил в Париже, где Успенский встретился с И.Тургеневым, их дружеские отношения затем не прекращались. Зарубежные впечатления нашли отражение в ряде очерков и рассказов писателя. В 1870-е годы Успенский, изучая жизнь пореформенной деревни, подолгу живет в деревнях. Результатом этих поездок явился цикл очерков «Из деревенского дневника» (1877-1880). По мнению автора, крестьянство «до тех пор сохранит свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли...». В 1884 г. правительство закрыло «Отечественные записки». Для Успенского начинается пора скитаний: Кавказ, Сибирь, Поволжье, Украина, новгородские леса и самарские степи. Но в этих новых впечатлениях он не видит ничего отрадного, все кажется ему беспросветным. Наступает болезнь. Литературная деятельность перестает приносить ему радость, хотя в 1885 г. выходит знаменитый рассказ «Выпрямила», а в 1888 г. «Живые цифры». С 1892 г. писатель находился в Петербургской психиатрической лечебнице. Там Г.И.Успенский и скончался.

В этот день также скончались меценат Савва Иванович Мамонтов (1841-1918); живописец, график и иконописец Александр Петрович Блазнов (1865-1939); советский военный историк, генерал-майор Евгений Андреевич Разин (Неклепаев) (1898-1964); композитор Игорь Федорович Стравинский (1882-1971); главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза Павел Алексеевич Ротмистров (1901-1982); казачий офицер Донской армии, генерал-майор, председатель Православного палестинского общества в Иерусалиме Михаил Георгиевич Хрипунов (1889-1983); генерал-лейтенант танковых войск, дважды Герой Советского Союза Захар Карпович Слюсаренко (1907-1987); маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Евгений Яковлевич Савицкий (1910-1990).