Поразительное впечатление производят ритмически и рифмически организованные присказки, речения наших святых отцев, возлюбленных всем православным миром. Поразительное тем, что никаких "искусств" от них привычно не ждешь.

Что в этих стихах? Особое веселье словесного ума? Единственно возможная игра для монаха?

1.

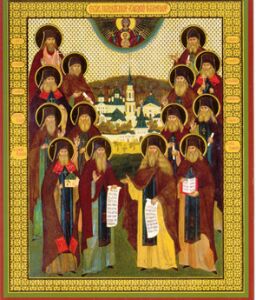

Начнем с самого известного и, конечно же, провиденциального примера.

В 1839 году к старцу Илариону Троекуровскому обратился за духовным советом А.М. Гренков (будущий знаменитый старец - преподобный Амвросий Оптинский), тогда искавший монашеской жизни. Отец Иларион сказал молодому человеку: "Иди в Оптину, и станешь опытным". Потом прибавил: "Можно бы поступить и в Саровскую пустынь, но там уже нет таких мудрых старцев, какие были прежде, а в Оптиной пустыни старчество процветает". (Необходимо отметить, что беседа старца Илариона с А.М. Гренковым состоялась через 6 лет после блаженной кончины преп. Серафима Саровского, и духовная обстановка в Саровском монастыре в те времена действительно изменилась не в лучшую сторону).

В 1839 году к старцу Илариону Троекуровскому обратился за духовным советом А.М. Гренков (будущий знаменитый старец - преподобный Амвросий Оптинский), тогда искавший монашеской жизни. Отец Иларион сказал молодому человеку: "Иди в Оптину, и станешь опытным". Потом прибавил: "Можно бы поступить и в Саровскую пустынь, но там уже нет таких мудрых старцев, какие были прежде, а в Оптиной пустыни старчество процветает". (Необходимо отметить, что беседа старца Илариона с А.М. Гренковым состоялась через 6 лет после блаженной кончины преп. Серафима Саровского, и духовная обстановка в Саровском монастыре в те времена действительно изменилась не в лучшую сторону).Недавно в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Алексий ?? произнес эту знаменитую поговорку "об опыте" в расширенной и измененной редакции: "Если ты суров - ступай в Саров, если хочешь опыта - отправляйся в Оптину, а если ты упрям - езжай на Валаам!"

(Мой друг Юрий Зайцев, с которым мне довелось совершить в жизни множество путешествий, а в последние годы - сподобиться посетить с Божией помощью Оптину пустынь, Дивеево, Валаам, Почаев и другие святые места, добавил к этому: "...если печален - отправляйся в Почаев". Не удержусь и от своего варианта: "...а коль отчаян - иди в Почаев". Можно и соединить оба: "...а коль отчаян или печален - иди в Почаев". Вот так же, в фольклорной традиции, досочинялись безымянными веками многие изустные реченья.)

А не от той фразы ли о. Илариона пошли знаменитые рифмовки о. Амвросия? Например, самая знаменитая, наиболее часто цитируемая:

Где просто,

там ангелов со сто,

а где мудрено,

там ни одного.

(При понимании всего величия этого суждения, нельзя не признать конгениальным ему - смыслово и стилистически - и умную сентенцию нашего современника: "Пускай сложно, лишь бы не ложно".)

Или:

Кто уступает,

тот больше приобретает.

Или такая Амвросиева реплика, которая мне представляется и блестящей в версификационном смысле, и не очень уж простой в понимании (в части "бычьего обычая"):

Что реку

человеку-чудаку

или возглаголю

творящему свою волю? -

Так-то, брат, обычай-то

у нас бычий,

а ум-то телячий...

Хороша, извините, "литературно", и такая сентенция старца:

Жить - не тужить,

никого не осуждать,

никому не досаждать,

и всем - мое почтение!

Здесь композиционная неожиданность четвертой строки вызывает даже радость, улыбку. На самом-то деле, в столь легкой форме подается поведенческая формула невероятной духовной высоты, исполнение которой прямо приводит к спасению. Однако попробуйте-ка исполнить ее! Думается, личность, осуществившая этот посыл, сообщенный нам словно в улыбчивые усы, несомненно, обретет ту благодать, которую мы на земле считаем святостью.

Продолжение батюшкиных присказок:

Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно,

тогда наше дело будет верно, а иначе будет скверно.

"Что тебе за дело, что про тебя говорят? - говорил о. Амвросий -

Если слушать чужие речи,

придется взвалить осла на плечи".

Засим он рассказывал известную притчу про старика, мальчика и осла.

Одной монахине, должно быть, из Шамордина, он говаривал, предостерегая от высокомерия (и тут нам трудно сдержать улыбку):

Смотри, Мелитона, держись тона:

возьмешь высоко, будет нелегко,

возьмешь низко, будет склизко;

а ты, Мелитона, держись среднего тона.

Хороши эти наставления: ненарочиты, веселы, запоминаются сходу, с ума нейдут. Хорошо бы нам еще и научиться неукоснительно руководствоваться ими.

Послушай, сестра!

Не будь востра, не будь пестра!

А будь постоянна и смирна,

И будешь мирна!

О скуке:

Скука унынию внука, а лености дочь.

Чтобы прогнать ее прочь,

в деле потрудись,

в молитве не ленись,

тогда и скука пройдет, и усердие придет.

А если к сему терпения и смирения прибавишь,

то от многих зол себя избавишь.

Вот совет преподобного о жизни духовной:

Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку летает,

а иногда и кусает, и тем и другим надоедает;

а будь как мудрая пчела,

которая усердно свое дело начала

и к осени кончила медовые соты,

которые так хороши, как правильно изложенные ноты.

На вопрос одной женщины, где ей жить - в миру или монастыре, преп. Амвросий ответил:

Можно жить и в миру,

но не на юру,

а жить тихо.

И ещё про монастырскую жизнь: "Чтобы быть монашкой, надо терпения не воз, а целый обоз".

И на эту же тему:

Терпел Моисей,

терпел Елисей,

терпел Илия,

буду же терпеть и я.

Когда батюшке говаривали, что, де, не дают ему покоя, он ответствовал:

Для нас тогда настанет покой,

когда запоют над нами "Со святыми упокой!"

Словно подхватив "пиитическую" эстафету, уже другой из братьев Оптинской обители (отец Ф.) так наставлял искавших у него совета:

Смотри в себя,

и будет с тебя.

Здесь в рифмованную пару коротких строк сразу сведены и древнегреческое "Познай самого себя!" (с подтекстным продолжением "...и познаешь весь мир"), и Господне назидание о том, что мы не различаем в собственном оке бревно, а судим о соринке в глазу ближнего своего. "Будет с тебя" - то есть и этого знания уже очень много, во всяком случае, достаточно для спасения; не бери самонадеянно ноши больше. Не познав себя, как можешь судить кого-то? И в том фокус, что, познав себя, никого судить и не будешь.

Здесь в рифмованную пару коротких строк сразу сведены и древнегреческое "Познай самого себя!" (с подтекстным продолжением "...и познаешь весь мир"), и Господне назидание о том, что мы не различаем в собственном оке бревно, а судим о соринке в глазу ближнего своего. "Будет с тебя" - то есть и этого знания уже очень много, во всяком случае, достаточно для спасения; не бери самонадеянно ноши больше. Не познав себя, как можешь судить кого-то? И в том фокус, что, познав себя, никого судить и не будешь.2.

К угоднику Божию Илариону Троекуровскому золотой духовной ниточкой привязана и такая история.

Когда некий инок Иоанн прибыл к келлии уже "снискавшего подвижнические лавры" Илариона, тот, провидев Духом Святым, смиренно сказал: "Не Иоанн мне, а я Иоанну должен служить..." С этими словами старец Иларион послал Иоанну стакан чая, чтобы тот напился. (Здесь видится некий символ, связанный со строем монашеской жизни, но об этом - чуть ниже.)

Речь идет о монахах, подвизавшихся в Лебедянском уезде Тамбовской губернии (ныне - Липецкая область) и ставших впоследствии местночтимыми святыми - преподобном Иларионе Троекуровском и преподобном Иоанне Сезеновском.

Эта местность была и родиной преподобного Силуана Афонского, коему в детстве было Господом явлено свидетельство о двух его знаменитых духовных предшественниках.

Было ему и откровение во время молитвенного борения: "Держи ум свой во аде и не отчаивайся".

Не удивительно, что именно от преподобного Силуана Афонского уже в середине ХХ века о. Софроний (Сахаров) восприял такое речение:

Стой на грани отчаяния,

а когда нету сил,

то отойди и сядь, выпей чашку чая.

Словно щелканье молитвенных четок "ча - ча" здесь звучит в необычной рифме "отчаяния - чая".

Эта фраза тоже очень знаменита в монашеской среде, поскольку чай играет особую роль в иноческой жизни. Вообще же, отвлекшись "на чай", вспомним, что проникновенно о чаепитии в скиту на Валааме написал Б.К. Зайцев в известном очерке "Валаам". (Однако отметим и поразительную деталь, что в некоторых валаамских скитах чай не благословлялся - по строгости воздержания. Она особо потрясает, если вникнуть в смысл, суть и значение чая и чаепития в иноческом бытии.)

Невозможно миновать свидетельство книги М. Янсона "Валаамские старцы" (Берлин, 1938) о схиигумене Феодоре (Феодуле Пошехове, из крестьян Ярославской губернии), родившемся в 1863 году и опочившем 518 февраля 1937 года, 22 года проведшем в одиночестве, в пустыньке на Порфирьевском острове Валаамского архипелага и точно предсказавшем дату своей кончины.

"...Спустя некоторое время о. Феодору опять стало хуже, но он все-таки старался бывать в монастыре каждый понедельник. Эти его посещения прекратились в середине ноября. Обеспокоенные этим обстоятельством, мы с о. Иеронимом, монастырским доктором, поехали на лодке к о. Феодору вновь 17 декабря. Старец встретил нас с живейшей радостью, но сильно изменившимся. "Это уж Сам Бог послал вас", - сказал он.

Оказалось, что этой ночью он очнулся лежащим на полу своей келлии и долго не в состоянии был подняться и что-либо сделать. С большим трудом удалось ему поставить самовар и согреться горячим чаем. По совету доктора, старец решил немедленно ехать в монастырь. Но, со свойственными ему любовью и редким радушием, пожелал угостить нас чаем в последний раз в своей пустыньке.

Это было незабываемое чаепитие: о. Феодор с радостью говорил о своей близкой смерти и о предстоящей встрече с дорогими ему отцами и братьями. Целых два часа длилась эта прощальная беседа, после чего, помолившись Господу Богу в доме и в часовенке преп. Серафима, что на его островке, мы двинулись в последний для о. Феодора путь, на лодке по монастырским заливам. Ехали в глубоком сосредоточенном молчании, и казалось нам, что о. Феодор прощается со всеми столь глубоко любимыми им местами. Приехав в монастырь, он прошел прямо в больницу, где и водворился в ожидании смертного часа..."

Через два месяца, 17 февраля, в присутствии посетившего его о. игумена Харитона, на слова настоятеля, сказанные схимонаху о. Николаю, находившемуся близ умиравшего, что о. Феодор, может быть, еще поправится, последний твердо и решительно сказал, что он

не поправится,

а через сутки отправится.

Так и случилось.

3.

Отец Геннадий (Давыдов) из села Покровка Белгородской области, скончавшийся в 1997 году схиархимандритом Григорием, в ответ на неискреннее, "автоматическое" покаяние говаривал:

Бог простит

и прихворостит!

Занимательный глагол придумал о. Геннадий! Прихворостит - это значит "поддаст хворостиной"? Или "добавит хворосту" в костер, на котором ты горишь? Или здесь речь о хворости - болезни, которую посылают свыше в наказание за грехи?

Об одном мнимом больном старец провидчески сказал:

Никакой у него не рак,

а дурак.

Нельзя не заметить, что во многих пиитических реченьях старцев, при серьезном разговоре о жизни, смерти, Боге, присутствует особый, живейший юмор - как свечение радости бытия.

Как видим, нередка в улыбчивых "стиховых словах" назидательная, просвещающая и напутствующая нота.

Валаамский игумен Назарий (Кондратьев), начинавший подвижнический путь в Саровской обители и почивший там же 23 февраля8 марта 1809 года (между прочим, один из духовных наставников преподобного Серафима Саровского), назидал братии:

О себе рассуждать,

себя осуждать...

И продолжал фразу "прозою": "то есть свои дела, слова и помышления, совлецыся своея воли, яко срамныя одежды".

Он же утверждал:

Смирение - ограждение,

терпение - подтверждение,

любовь -

покров,

а где любовь, тамо Бог...

С 1830 года, когда самый известный впоследствии Валаамский игумен о. Дамаскин уже третий год жил в пустыни, настоятелем Валаамского монастыря на смену скончавшемуся 22 января игумену Ионафану избрали о. Варлаама. Уже потом, будучи в Оптиной пустыни, куда его отправили, низведя из игуменов по вердикту святителя Игнатия (Брянчанинова), о. Варлаам на вопрос, как спастись от бесовских страхований, ответствовал:

"От бесов и в келлии не уйдешь,

коли не тем путем пойдешь...

Впрочем, пути спасения различны: один спасается сице, ты же по слову святого Исаака, общим путем входи на восхождение духовного пира".

4.

А вот и слова самого о. Дамаскина, 40 лет пробывшего настоятелем Валаамской обители и почившего в 1881 году:

Бога любите,

от мира бегите,

в келье сидите.

Келья всему добру научит,

И седяй в ней Бога ради,

никогда не соскучит!

Первая часть назидания, скорее всего, восходит к давнейшему, чуть ли не из древних пустыней к нам пришедшему: "Всех люби, от всех беги".

И такое было у него присловье:

Кто к миру пристрастится,

тот с пустынею распростится.

Об игумене Дамаскине через 14 лет после его смерти писателю И. Шмелеву один валаамский монах сказал: "Хорошо умел проповеди говорить... как святой стих высказывал. Начнет так напевно, заслушаешься... Я в уме держу стиховые его слова, сладостные...."

Не смеем игнорировать эти безхитростные (а следовательно, верные) ключевые критерии: "как святой стих", "напевно", "сладостные". Это и есть признаки, по которым определяется то, что - всегда и именно - нужно душе. Очень хорош и точен оборот "стиховые слова", позаимствованный нами для подзаголовка.

Ознакомимся с совсем уж развернутым полотном - из простых, вроде бы безыскусных проповедей о. игумена Дамаскина.

Итак, братия, - мира бегите,

Бога любите,

с советом живите,

своей воли не творите!

Молвы и рассеянности себя удаляйте,

в пустыню водворяйтесь!

Кто Бога и пустыню любит, -

того и Бог полюбит...

А кто к миру пристрастился,

тот и с пустынею простится,

да и Бог тогда от него удалится!

И останется человек, яко ветроград не огражденный,

на расхищение птицам и зверям;

да и сам будешь для других ловушкой.

Он всегда празднословием своим всякого готов занимать

и молитву к Богу от нас отнимать;

Ему скучно о спасении души говорить,

не любит он постом и поклонами тело свое утруждать,

да не хочет и молитву творить,

а всячески старается время всуе провождать;

он в том и находит себе утеху,

как бы наделать людям побольше смеху...

Творческое многоглаголание заканчивается естественным самоуничижением, коему душеполезно поучиться всем нам:

Много сегодня я, братия, грешный говорил,

и сам ничтоже пред Господом благо сотворил;

горе мне грешному и сущу,

благих дел неимущу,

глаголющу, а не творящу.

Учай другага - себе не учиши, -

увы, увы! душе моя, горе тебе!

Здесь мы видим технический версификационный недочет: пара "себя удаляйте - водворяйтесь" не является удачной рифмовкой даже в стилистике этих сочинений, где предшествуют точные, полнозвучные "любите - бегите - живите - творите", а ниже следуют "любит - полюбит", "занимать - отнимать", "говорить - творить". Редакторский въедливый глаз сразу заметит, что недостаток легко устраним, поскольку "себя удаляйте" вполне заменимо на адекватное "удаляйтесь". Думается, что этот изъян связан либо с характером сочинения - импровизационно-изустным, либо первоначальный текст подвергнут искажению в чужих пересказах.

5.

Приведем примеры несколько иного, не устного, а, скорее, письменного жанра, хотя и здесь слышны мотивы "говорительные", тоже отчасти напоминающие стих-раешник.

Речь идет о допросе 1926 года в Сердоболе (Сортавала) впоследствии насильно выселенных с острова валаамских монахов, не пожелавших переходить на новый календарь. Текст повествования игумена Филимона приведем по изданию Почаевского Братства ("Скорбный юбилейный листок. 1926-1936 гг", Владимирово, Словакия, 1937), где он дан прозой, однако в нем явна поэтическая, особым образом выстроенная основа, которую можно воспроизвести так:

Со слезами на глазах монахи

нечто новое открыли им,

и допросщики сидели в страхе

перед тем ответом роковым;

из апостольских соборных правил

валаамцы прочитали вслух

то, что грешный мир теперь оставил -

стал к церковной дисциплине глух!

Дальше текст в статье приведен разорванными цитатами, но ритмически организованные фразы выдают признаки стихосложения. "Ваш отец игумен с нами, знайте, и наместник наш усердный друг!.." "С остальными справится игумен, разошлет их всюду по скитам..."

Протоиерей Николай Алексеевич Гурьянов (1909-2002), о котором говорили: "Любовью Христовой уязвлен преподобне", подвизавшийся на острове Залита на Псковском озере, в 82-летнем возрасте высказывался, по свидетельству священника Алексия Лихачева, такими стихами:

Прошел мой век, как день вчерашний,

Как миг промчалась жизнь моя,

И двери смерти, страшно тяжки,

Уж недалеко от меня.

Или:

Вы простите, вы простите,

Род и ближний человек.

Меня, грешника, помяните:

Отхожу от вас...

"И потом добавлял, хитро улыбаясь, в ответ на наши мысли":

пока не навек.

Стилистика этих текстов, конечно, напоминает нам стихотворцев Х?Х века, как бы "пушкинский стиль". Как видим, "общесветское" влияние, обратная связь с мiром, в "стиховых словах" монахов тоже имели место. Не забудем и об ответе святителя Филарета Московского Александру Пушкину на известное стихотворение "Дар напрасный, дар случайный..." Текст святителя - по понятной причине - в том же самом размере, что и пушкинский: "Не напрасный, не случайный..."

6.

Заметно, что стихотворные сочинения старцев вообще-то написаны (а чаще и скорее - изречены) по преимуществу свободным разговорным размером (между прочим, очень созвучным с исканиями некоторых замечательных стихотворцев, нам современных, думается, почти физиологически ощущающих ритмико-интонационную усталость русского стиха за последние двести лет), подвижно идущим за фразой, как правило, без жестких стопных регламентаций. В этих сочинениях преобладают повторы, глагольные и однокоренные рифмы (не исключая изредка и сложносоставных), современными стихотворцами понимающиеся как примитивные.

Но мы помним слова преподобного Амвросия Оптинского (1812-1891): "Господь почивает в простых сердцах. Где нет простоты, там одна пустота".

Эта же формула дана старцем в вышеприведенном виде: "Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено - там ни одного". Заметим, что в сей присказке представлены две рифмы: достаточно изощренная "просто - со сто" и скудная "мудрено - ни одного". И та, и другая укоренены в фольклорной традиции. Фольклорность, примитив - характерная черта поэтической традиции старцев, вне зависимости от их происхождения и образованности. Преп. Амвросий, к примеру, закончил духовную семинарию, а о. Дамаскин был выходцем из простой крестьянской семьи, не получившим никакого образования.

Существует идиотическая фраза "Я человек простой, и говорю стихами..." Есть ощущение, что к рассматриваемому нами случаю ее можно приложить в полной мере, всерьез, без какой-либо иронии и боязни промахнуться.

Нередкой чертой иноческого стихосочинительства является использование рифмованного текста в качестве фрагмента более пространного высказывания, словно цитаты в общем объеме мысли. Посему действительно создается впечатление цитирования, и невозможно судить о подлинном авторстве. Ясно, что таким стилистическим выделением говоривший подчеркивал особую роль именно этой, ритмо-рифмически организованной мысли.

Положительно, лепкому слову Св. Отцы наши придавали стихотворную форму, подражая в этом Господу Иисусу Христу: та молитва, которую мы знаем как "Отче наш", в своей арамейской основе была преподана Спасителем в стихах, что установлено с достаточной достоверностью.

И очевидно: проблема авторства для старцев не имела никакого значения. "Самовыражение", то есть желание выразить "самого себя" (что это вообще значит?), осуществления с эдаким "подвыподвертом" "лица необщего выражения" - в творчестве старцев напрочь отсутствовало. До нас свидетели просто донесли фразы подвижников, записав услышанное из первых уст.

Отдавая предпочтение сентенциям, афористичным констатациям из "мира мудрых мыслей", старцы все же сочиняли по-детски, в радость, не заботясь о "качестве рифмы", не ставя украшательских, прельщающих, извините за выражение, "художественных" задач. Понятно, что в смысле точности краесогласия, фонетического совпадения, более качественной (и "неинтересной") рифмы, чем рифмовка слова самого с собой, конечно, не бывает. Однако обычно задача "светской" рифмовки не только в создании звукосмысленно законченных фраз, не в простом ауканье, а в выходе в новые смысловые пространства. Потому нередки у поэтов устремления за эхом рифмы, и отсюда - их же множественные свидетельства о том, что автор никогда не знает, чем закончится начатое в работе стихотворение. "Поэта далеко заводит речь..." (М. Цветаева). У старцев же, как видим, такой проблемы да и задачи нет. Однако присутствует несомненный момент заговаривания, умножения звукосмысла, словно разматывания клубка или циклического вращения колодцевого ворота.

Не тот славен,

кого мир славит,

но тот, кого Бог прославит.

- говорил святитель Тихон Задонский.

7.

- Ну и что тебя так "достает" и "заводит" в этой простоте? - спросил меня 17-летний сын. - Монахи ведь были люди - сплошь малограмотные, за редкими исключеньями. Неоткуда было взяться особому изыску в их стихах.

Что сказать на это "племени младому, незнакомому", по младоглупости почитающему ум, совокупность неких знаний, "образованщину" - первее сердца? Что я и сам примерно так думал в его годы? (С той лишь разницей, что в безбожное время мы и имен наших подвижников не знали, и, живя, например, в Белгороде, в нескольких десятках километров от села Покровка, и слыхом не слыхивали об отце Геннадии. И об о. Иосифе (Головатюке), нашем родненьком современнике, подвизавшемся и целительствовавшем в украинском селе Малая Иловица да опочившем в 1970 году. А ведь кому надо было, те знали, знали. Сегодня этого земного ангела почитают как преподобного Амфилохия Почаевского, исцеляясь уже от его мощей, сохраняемых в пещере на Почаевской горе.)

Что сказать нынче о светской поэзии, которая отошла, отпала в свое время от духовной, подобно тому, как отпали от благодати первочеловеки Адам и Ева? В чем же было Божье попущение? Чтоб мы убедились в тупиковости своевольного выбора? Велика же разрешительная любовь Господа к нам, самодельцам! Но изощрение без оснований - вот крайний предел, к которому пришло современное искусство. В дерзновенной попытке безсущностной вязью заполнить зияющую бездну богоотсутствия, если не сказать богооставленности (барокко, ампир, рококо, модерн, и теперь новый тип узора - постмодерн - не вектор ли этого бегства от Бога, то есть движения в никуда?), не очевидно ли явное возрастание духовной энтропии, тщание пустоту подменить имитацией наличия?

Это все более характерно сегодня не только для стихотворчества, но и для искусства в целом (в имени которого невырываемо "зашито" слово "искус"), и больше - для всей жизни современной цивилизации, которую и следует пожалеть, да трудно простить. Упивание собственными миазмами, когда в центр мироздания помещается лишь убогое эго - вот новая форма "вдохновения", которую предложили нам "художники" ХХ и ХХI веков. Зададимся вопросом: не является ли усложнение языка искусства новой, многократно повторяющейся гордой, а потому и тщетной, наказуемой попыткой построить Вавилонскую башню - внутри нас самих?

Противуположный изощрению полюс, а именно иной, любвеобильный взгляд на мир и являют нам "стиховые слова старцев", где отсутствует прикрывающее "украшательство", а явлены простота и высота любви, каковые оплодотворяют всё и каковые нам, почти безнадежно замаранным цивилизационной грязью, и не снились.

28.06.03 - 11.11.04, 24.08.06