От редакции сайта «Благодатный Огонь»:

9 марта 2025 года скончался замечательный русский ученый, доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета, заведующий кафедрой русского языка и стилистики Литературного института им. А.М. Горького, – Александр Михайлович Камчатнов. В эти дни Страстной седмицы исполняется 40 дней со дня кончины раба Божия Александра.

Он был не только крупнейшим ученым-лингвистом, автором более 100 научных и учебно-методических работ, не только талантливым преподавателем, вырастившим целую плеяду молодых славистов, но и честным, мужественным человеком, твердо отстаивавшим традиции и предание нашей Церкви.

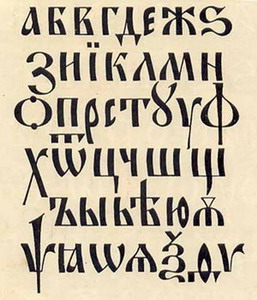

Александр Михайлович как ученый всегда защищал церковнославянский язык от посягательств современных обновленцев, последовательно доказывая, что богослужебный церковнославянский язык – это душа, образ мыслей и путь богообщения русского народа. Не боясь псевдонаучных возражений, он прямо говорил, что церковнославянский язык есть намоленная икона:

«Перед такой иконой тысячи и тысячи верующих многих поколений возносили благодарения, каялись в грехах, изливали просьбы. Об уничтожении таких намоленных святынь всегда особенно скорбит православное сердце. Таким же намоленным является и церковнославянский язык».

По убеждению А.М. Камчатнова, как словесная икона церковнославянский язык «должен быть признан такой же местночтимой святыней Русской Православной Церкви, как многие храмы и иконы … хранение славянского языка должно быть правилом Русской Православной Церкви; догматические основания для этого, в сущности, те же, что и для иконопочитания».

* * *

В начале 1990-х годов на волне т.н. «перестройки» и радикальных реформ в экономической и политической жизни нашего государства в Русской Православной Церкви возродилось движение церковной реформации, которое Святейший Патриарх Алексий II назвал «неообновленчеством». В рамках этой церковной реформы, которую активно продвигала немногочисленная группа либеральных священнослужителей, предлагался целый ряд изменений вековых традиций Русского Православия, в первую очередь отказ от намоленного тысячелетиями церковнославянского богослужебного языка, а также иные канонические и литургический реформы.

Очевидно, что сторонники реформы богослужебного языка преследовали не только свои извращенно понимаемые «миссионерские» цели – якобы непонятности церковнославянского языка для неофитов, впервые перешагнувших церковный порог. Всякий человек, который пытается поставить всерьез задачу перевода церковнославянского богослужения на русский язык, свидетельствует только об одном: либо о своей феноменальной невежественности, либо о совершенно определенных околополитических целях и заданиях, о которых он до времени просто не желает сообщать своему окружению.

Отказ от церковнославянского языка, – языка православного богослужения и книжности, сформировавшего наш народ как нацию, неизбежно приведет к тому, что мы потеряем самих себя и утратим объединяющую нас духовную силу. Но пока незыблем язык церковнославянский – ничего с народом не будет. Тронут – быстрый крах. Ибо церковнославянский язык – это фундамент, на котором зиждится здание нашей духовности, культуры, традиций, нашей национальной сущности.

И, слава Богу, тогда, в 1990-х, эта хитрая затея реформаторов церковнославянского богослужения провалилась: она не нашла поддержки в церковном народе, как среди духовенства, так и среди мирян.

Если 25-30 лет такие обновленческие реформы богослужебного языка проталкивались снизу отдельными маргинальными священниками-реформаторами вроде Георгия Кочеткова, а священнончалие нашей Церкви всячески боролось с подобными модернистскими проявлениями, то сейчас ситуация радикально изменилась: теперь те же самые обновленческие реформы навязываются православным верующим сверху, самим Патриархом. И теперь, похоже, начинается новая стадия атаки на церковнославянское богослужение, только иным, командно-административным путем: Патриарх на епархиальном собрании духовенства выдвигает реформаторский тезис-предложение (например о допустимости чтения паремий, Апостола и Евангелия на русском языке), а духовенство обязано подчиниться и внедрить в жизнь эту разрушительную обновленческую затею.

В итоге, после этих слов Патриарха Кирилла, мы получаем полный богослужебный хаос и безграничную свободу манипулировать по своему усмотрению богослужебными текстами – некий «православный богослужебный анархизм».

Очевидно, что от чтения на русском языке некоторых частей Божественной литургии, что по сути является церковным вандализмом, неверующий народ не повалит толпами в храмы Божии.

Пока незыблем язык церковнославянский – ничего с народом не будет. Тронут – быстрый крах. Ибо церковнославянский язык – это фундамент, на котором зиждется здание нашей духовности, культуры, традиций, нашей национальной сущности.

Весьма прискорбно, что в наше время вообще появляются священники и даже архипастыри, которым совершенно не дóроги богослужебные традиции русского православия. Ведь на протяжении более тысячи лет церковнославянское богослужение, являющееся драгоценной жемчужиной Русской Православной Церкви, просвещает души верующих в России и за ее пределами. И долг каждого архипастыря Церкви Русской, и прежде всего Патриарха Московского и всея Руси, бережно хранить это святое достояние и в неискаженном виде передать его в наследие нашим потомкам.

Стоит только в угоду мутных «миссионерских целей» и якобы «малопонятности» церковнославянского богослужения уступить реформаторам самую малость: разрешить чтение паремий, Апостола и Евангелия на русском языке, как непременно это рано или поздно обязательно приведет к полному отказу от церковнославянского языка, – языка православного богослужения и книжности, сформировавшего наш народ как нацию, неизбежно приведет к тому, что мы потеряем самих себя и ослабим объединяющую нас духовную силу.

Ниже мы предлагаем читателям статью профессора А.М. Камчатнова в защиту церковнославянского богослужебного языка.

Александр Камчатнов (†9.03.2025)

Горé имеем сердца, или Еще раз к вопросу о языке богослужения

Свое мнение о языке богослужения Русской Православной Церкви я однажды высказал, статья на эту темы была несколько раз перепечатана, в том числе и журналом «Благодатный Огонь». Однако развернувшаяся дискуссия заставляет высказать еще несколько соображений по этому поводу.

В вопросе об исправлении славянского языка меня смущают два слова: исправление и упрощение. Что значит исправление? Мы исправляем то, что криво. Можно ли сказать, что современный церковнославянский язык является кривым языком? Или ошибочным? Если ошибочным, то по отношению к чему? Полагаю так: ошибочен язык в том случае, если он ведет к ереси или ведет к утверждению еретических суждений или мнений, если он нарушает христианскую догматику. Я не знаю, где, в каких текстах, особенно богослужебных, церковнославянский язык хоть в чем-то покушался на догматику и был ошибочным именно в этом смысле слова. Если церковнославянский язык не кривой, а прямой, выражает в полноте всю православную догматику, значит, ни о каких исправлениях говорить не приходится. Когда же говорят о необходимости исправления, то здесь как будто существует презумпция виновности, как будто этот язык уже заранее виноват, что в нем что-то криво и требует исправления. Но никто еще не доказал, что в нем есть что-то кривое. Покажите сначала, что вот здесь есть нарушение догматики, здесь ересь, тогда можно согласиться, что это надо исправлять. Но если этого нет, то что исправлять?

Об упрощении говорится в тех случаях, когда речь идет о труднопонимаемых словах и синтаксических оборотах. Но тут тоже возникает вопрос: кому непонятно? В Церкви есть очень разные люди: есть грудные младенцы, есть молодые люди, недавно пришедшие в храм, есть и не очень молодые неофиты, и можно только радоваться, что Господь привел их к Себе, как Он Сам говорит в Евангелии в притчах о пропавшей овце, потерянной драхме и блудном сыне; есть люди, живущие в Церкви годами и десятилетиями. Церковный человек находится в кругу определенного смыслового пространства, который определяется ежедневными молитвами – утренним и вечерним правилом, еженедельным богослужением, годовым кругом богослужения, и тот, кто прожил в этих кругах – ежедневном, еженедельном и годовом – несколько лет, тот наизусть почти все знает. Что ему может быть непонятно? Ну если что-то и непонятно, то взял словарь и посмотрел. Это было бы очень странно, если бы стали Пушкина исправлять, потому что нам какое-то слово непонятно. Как преподаватель я имею дело со студентами, так вот, современному студенту, этой несчастной жертве бабы ЕГЭ г-на Фурсенко, ему непонятна обыкновенная пушкинская строка «И дольней лозы прозябанье». Что такое «дольней»? Что такое «прозябанье»? Он этого не знает. «И на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень» – что такое «стогны»? Школьник этого не знает. А ведь это русский классический литературный язык. Что же удивляться, что наш современник не знает каких-то слов церковнославянского языка. Из-за того, что какое-то слово в пушкинском тексте непонятно, никому и в голову не приходит заменять это слово более понятным, такая замена в угоду невежеству была бы просто кощунственной. Почему же кто-то берет на себя смелость что-то менять в богослужебных текстах? И на каком основании? Значит, нужно для непонимания найти какую-то точку отсчета, а ее нет, потому что люди очень разные. Кто будет решать, что понятно и что непонятно: священноначалие, патриарх, митрополиты и епископы и весь священнический чин? Или преподаватели духовных академий? Или прихожане святаго храма сего? Непонятно.

Еще один аспект исправления связан вот с чем. Если мы решим исправить текст, то что взять за основу? Греческий текст – а какой? Греческий текст тоже имел многовековую историю развития. Знаем ли мы текстологию греческих текстов, чтобы сказать определенно, что вот именно этот текст надо взять за основу исправления? Мы знаем из истории, что в Греции Студийский богослужебный устав сменился Иерусалимским, у нас на Руси тоже потихоньку происходила замена одного устава другим (замечу в скобках, что лучшие изменения – это те, которые происходят незаметно, а когда они происходят административно, директивно, тогда они вызывают резкое неприятие; если наше священноначалие скучает по лаврам патриарха Никона, который, пусть и не желая того, но стал одним из источников раскола, то тут ничего не поделаешь, но все же нужно бы поостеречься от такой славы; когда пишут, что все изменения нужно вводить лишь с одобрения священноначалия, то, с одной стороны, с этим не поспоришь, но и священноначалие должно осознавать, что насилие над мнением, чувством церковного народа может привести к тем же печальным последствиям, что и три века назад; так что священноначалию не стоит преувеличивать роль и значение административного ресурса).

Кое-кто ополчился против слова «живот» в значении «жизнь». Но это же глупость, поскольку это слово современного русского языка, оно входит в состав фразеологизма «не пощадить живота своего»; это русское выражение, хотя и пришедшее к нам из славянского языка, и всем понятно, что это слово и до сих пор сохраняет, пусть и в связанном виде, значение «жизнь». Тот, кто употребил это слово, наверное, хотел подняться над обыденностью, вложить в это слово какой-то особый, рационально не выразимый оттенок.

В стремлении быть как можно современнее можно дойти и до того, чтобы переложить псалмы на рок-музыку и петь их под гитары; может, это кого-то и привлечет в храм, только для чего? А кого-то отвратит, ибо все имеет обратную сторону. Но Церковь – это же не лавочка, торгующая крестиками, иконками, куда нужно зазвать как можно больше покупателей; Церковь – это тело Христово; оно крепко и мужественно не числом членов.

Могут возразить, что некоторые поместные Церкви, например, Сербская, перешли в богослужении на национальные языки; может, и нам последовать их примеру? Но тут надо учитывать языковую ситуацию в той же Сербии. Действительно, когда-то Вук Караджич создал сербский литературный язык, создал путем отказа от церковнославянского наследия, так же, как поступили чуть позже на Украине, точнее – в Малороссии. Однако есть некая лингвистическая универсалия: все литературные языки образуются путем примыкания к более древней культурно-языковой традиции; единственное исключение, наверное, – это древнегреческий язык, это какое-то чудо, возникшее как бы на пустом месте; тут возникла греческая философия с ее изощренным понятийно-терминологическим аппаратом, который во многом был использован Отцами Церкви для выражения уже христианского вероучения. Все остальные литературные языки возникли путем примыкания: латинский путем примыкания к греческому, церковнославянский путем примыкания к греческому же, новоевропейские путем примыкания к латинскому, русский путем примыкания к церковнославянскому. Поэтому, когда создавали украинский литературный язык, встал вопрос: к чему примкнуть? К церковнославянскому нельзя, потому что тогда этот язык мало чем будет отличаться от русского литературного языка. Тогда решили примкнуть к польскому и немецкому, отчего украинский литературный язык сильно полонизирован и германизирован. Русский человек легко понимает малороссийскую речь, особенно на востоке Украины, но с трудом – украинский литературный язык из-за его полонизации и германизации. Также и сербы отказались от церковнославянского наследия и на основе народных диалектов создали по существу новый литературный язык, из-за чего он имеет по существу иную, нежели русский, стилистическую структуру: там нет высокого стиля, у них по-другому устроено языковое сознание, языковой слух – их не коробят простонародные слова в богослужебном тексте, а нас – коробят. Поэтому мы не можем брать с них пример, ибо у нас иначе устроено наше языковое сознание из-за того, что русский литературный язык исторически возник путем примыкания к церковнославянской языковой стихии, и с этим уже ничего нельзя поделать.

Вернемся к неофиту, во взрослом возрасте пришедшему в храм. Ему многое непонятно, и кажется, что во всем виноват церковнославянский язык, это естественно. Но на самом деле в бóльшей степени ему не понятно другое: не понятно, что собственно в храме происходит, какое действо, таинство, мистерия, почему оно состоит из таких-то частей, в чем символика малого и большого выхода, когда открываются и закрываются царские врата, какова символика каждения и т. д.; он не понимает, в чем он участвует, а не слова ему не понятны, но никто ему этого не объясняет.

Далее, что еще может вызвать непонимание, – это пение, и это важнейшая проблема, которую надо решать. Пение – это молитва, то есть слова важнее музыки, которая должна лишь выявлять смысл слов, помогать лучшему их усвоению; на деле же зачастую мы имеем обратное: музыка становится самодовлеющей ценностью, слова задвигаются на второй план, богослужение превращается в концерт. Это в опере музыка самое главное. В Мариинском театре музыкальное исполнение арий, дуэтов, хоров сопровождается бегущей строкой на экране; все понятно: музыка, вокальное искусство – это главное, а чтобы уловить, о чем поют, пускают бегущую строку (кстати, может, и в храмах пускать такую бегущую строку для тех, кому непонятен церковнославянский язык?). Музыка обязана выявлять смысл слова, но почему-то никто как будто не беспокоится, чтобы привести к одному знаменателю музыкальную практику Русской Православной Церкви. Пусть Ведель и Бортнянский звучат в концерте, а в храме должно быть литургическое пение – молитва, музыка которой будет выявлять смысл текста; как это сделать – вопрос к специалистам и священноначалию.

Еще одна проблема – это проблема чтения: где читают хорошо, четко, ясно и понятно, там церковнославянский язык в целом понятен, а там, где читают плохо, там и русский язык не поможет. Дело не столько в самом по себе языке, а в его применении. Недавно видел рекламный щит: духовное управление мусульман проводит конкурс чтецов Корана. Почему у православных нет таких конкурсов? Где вообще у нас учат читать?

Или вот еще способ улучшить понимание. Не так давно я побывал в Германии, заходил там в храмы, в основном католические, и обратил внимание: при входе стоит столик, на нем лежат тоненькие брошюрочки; я поинтересовался, что же это такое, и узнал, что это текст службы сегодняшнего дня; каждый прихожанин может взять такую брошюру и следить по ней за ходом службы, а при выходе положить ее обратно. Что нам мешает издать 52 книжечки, содержащие службу каждой субботы и воскресения, плюс еще несколько для праздничных дней, и снабдить ими все храмы?

Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. В Проекте документа Межсоборного присутствия «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» (2011 г.) была одна фраза, которая меня, с одной стороны, порадовала, а с другой – насторожила: исправление церковнославянских богослужебных текстов должно основываться на самом церковнославянском языке. Это мысль правильная и плодотворная, только вопрос вот какой: а что мы знаем о церковнославянском языке? Научного изучения этот язык не имеет. В Академии наук есть целый Институт русского языка; в каждом университете есть кафедры русского языка, преподаватели которых не только учат студентов, но и ведут научную работу. Вот уже 250 лет, начиная с «Российской грамматики» Ломоносова, русский язык и изучается тысячами специалистов, пишутся кандидатские и докторские диссертации, и до сих пор считается, что этот феномен до конца не изучен. В отношении церковнославянского языка нет ничего подобного. По греческому и латинскому языку число работ не поддается исчислению: это тысячи, десятки тысяч работ, а по церковнославянскому языку нет почти ничего. Есть учебники, вроде и хорошего учебника Алипия Гамановича, есть совсем простенькие учебные пособия, есть недавно вышедший самоучитель, но научного академического описания церковнославянского языка нет. Не приведены в известность источники этого языка во всем историческом объеме, очень мало исследований текстов в их истории, со всеми исторически существовавшими вариантами. Среди этих вариантов, может быть, есть такие, которые лучше современных, но мы их забыли. Это увлекательная, но длительная работа; нужно отложить все разговоры об исправлении, тем более об упрощении, и заняться изучением церковнославянского языка, начиная с кирилло-мефодиевской традиции и кончая современностью, когда и опыт начала ХХ века, опыт комиссии архиепископа Сергия (Страгородского) может быть поучителен. Вот, например, синонимика: не известно ничего ни о лексической, ни о грамматической, ни о синтаксической синонимии. А как ее исследовать? Если нет живого чувства, то надо исследовать памятники, но у нас почти нет исследований по истории богослужебных текстов и соответствующих научно-критических их изданий. В наших древних рукописях хранятся сокровища, которые позволят более точно и догматически, и семантически, и стилистически выразить мысль Священного Писания или богослужебного текста. Но они для нас пока недоступны, поэтому по аналогии с Институтом русского языка нужно бы в Церкви создать Институт церковнославянского языка, надо раскошелиться – пригласить специалистов, знатоков славянского, греческого, древнееврейского, латинского и русского языков, специалистов в области палеографии и текстологии, в области поэтики, как еврейской, так и греческой, ведь Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин были изощренными писателями, искусившимися в греческой литературе. Лет через 20 на основании глубокого изучения истории всех текстов, после того как будет исследована семантико-стилистическая система церковнославянского языка, можно будет подготовить предложения по улучшению тех или иных текстов.

Православное богослужение содержит в себе всю догматику; можно получить полное представление о нашей догматике, только исходя из богослужебных текстов, не прибегая к специальным сочинениям. Богослужебные тексты – это высочайшее богословие, к тому же поэтически выраженное. В то же время это создает дополнительные трудности для восприятия текстов, трудности уже не языкового характера. Человек, который не знает догматики, не знает Священного Писания (а богослужебные тексты содержат множество реминисценций из Писания), тот с трудом будет понимать или не понимать вовсе смысла тех или иных тропарей, кондаков и стихир, на каком бы языке они ни читались и пелись. Многие тропари создавались людьми не только глубочайшей учености, но и изощренными риторами, начитанными в Св. Писании, использующими образный строй Св. Писания. Если всего этого не знать, то, конечно, богослужение будет непонятно, и дело здесь не в языке, а в культуре. Сейчас положение, к сожалению, таково, что наши соотечественники, приходящие в храмы, не знают ни догматики, не начитаны в Св. Писании даже Нового завета, не говоря уже о Ветхом; изучать догматическое богословие, читать Библию у них, наверное, нет времени, нет и должной общекультурной, философской и лингвистической подготовки.

И последнее. Нельзя допускать к исправлению богослужебного языку тех, кто не любит церковнославянского языка. Те, кто его любит, могут желать его улучшения, большей выразительности, черпая для этого материал из истории, из нашей древней традиции. Богослужение – это не только догматика, но и высокая поэзия, которая постигается не только умом, но и духом; мелодия, ритм, интонация не менее важны, чем собственно содержание. Правильно говорится, что надо молиться духом, надо молиться и умом, лучше всего то и другое, но лучше все же, пусть не всё понимая умом, чувствовать, чем понимать и не чувствовать. Язык поэзии всегда несколько темен, он имеет большой круг ассоциаций, связей. В условиях современной массовой культуры с ее игрой на понижение, в условиях все увеличивающегося информационного потока люди становятся глухи к языку поэзии. Именно из этой среды, я думаю, и выходит требование упрощения церковнославянского языка или вообще перевода богослужения на русский язык.

Приведу такую аналогию: сейчас появилось множество курсов английского языка, все его учат для целей туризма или карьеры. Но ведь это не английский Байрона или Диккенса – это упрощенный язык, способный удовлетворить элементарные потребности в бытовом общении, в лучшем случае – в деловом. Тот, кто не любит, тот подходит заранее к языку с профанных позиций, то есть позиций упрощения. Для того, кто любит церковнославянский язык, для него этот язык является как частью его самого, его, можно сказать, повседневного существования; вот таких людей, осознающих, что церковнославянский язык есть неотъемлемая часть русской православной культуры, и в то же время образованных, способных к научному описанию этого языка, надо собирать, вкладывать организационные и финансовые ресурсы, чтобы во всем процессе улучшения языка не было субъективизма, личных вкусовых пристрастий.

Язык – это целый мир, это целое мировоззрение. Каждый язык великой культуры, особенно классической, будь то греческий, латинский или славянский, самоценен, как самоценны греческие скульптуры, музыка Моцарта. Эти языки самоценны, но этого не понять тому, кто этих языков не знает, как не понять ценности музыки глухому от рождения. Когда нет опыта знания языка, он кажется чужим, но коль скоро этот опыт обретен, человек уже ни за что не откажется от этой ценности. Человек, знающий английский язык, уже не будет читать Шекспира в переводе, потому что нет и не может быть адекватных переводов, все они приблизительны. Так и со славянским языком. Как перевести «Горé имеем сердца»? Перевести-то можно, только такой перевод будет как бы черно-белой фотографией живописного полотна.

Я думаю, что большинство приходов Русской Православной Церкви не имеют никого желания изменять язык богослужения. Этим желанием, я бы даже сказал, зудом реформаторства охвачены люди с интеллигентской психологией. Георгий Федотов очень верно определил суть того, что такое русская интеллигенция: это идейность и беспочвенность. У интеллигента есть какая-то голая идея и нет исторической почвы под ногами, и он хочет эту голую идею любым насилием провести в жизнь. Это и большевизм с его идеей коммунизма, из которого мы до сих пор не можем выкарабкаться, и современный либерализм, именно современный скорее даже псевдолиберализм, который опять, согнув народную шею, хочет привести народ в какое-то светлое будущее, хотя можно биться об заклад, что приведет не туда. Вот такие люди с ущербной интеллигентской психологией являются как бы бациллами, внедрившимися в церковное тело, желающими подмять его под себя.