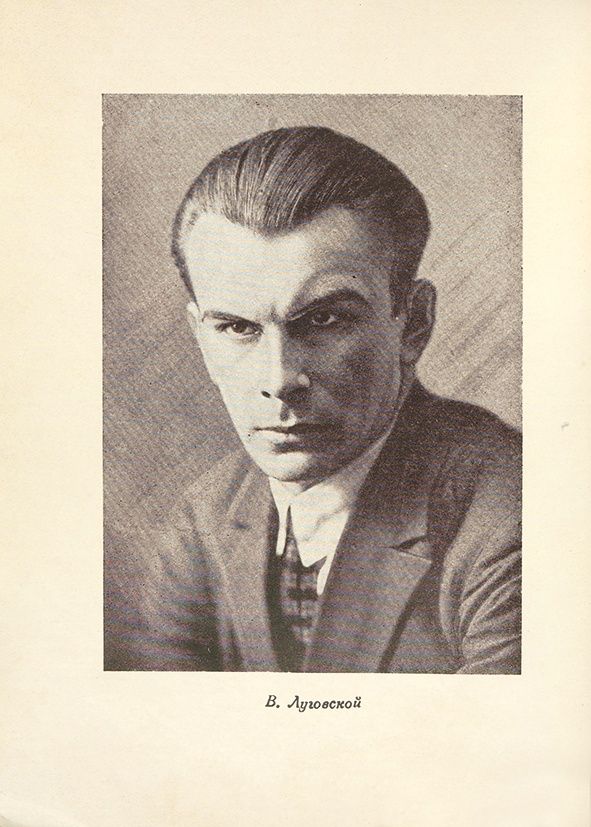

1 июля – 120 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика и журналиста Владимира Александровича Луговского (1901-1957)

Луговской – ровесник минувшего века. Его называли советским Киплингом, «броненосцем советской поэзии». Один из учредителей Союза писателей СССР: в 1934 году присутствовал на предварительной встрече писателей со Сталиным, Молотовым, Ждановым и Постышевым в доме Горького. Во время этой встречи читал длинный отрывок из поэмы «Большевикам пустыни и весны». Делегат I-го съезда Советских писателей. Позднее Владимир Александрович стоял у истоков легендарного альманаха «День поэзии».

Фото: webkamerton.ru

За свою писательскую жизнь Луговской побывал не только в разных уголках Советского Союза, но и во многих странах мира. Участвовал как корреспондент в нескольких военных кампаниях.

Владимир Александрович мог бы повторить слова своего друга Константина Георгиевича Паустовского:

«Почти каждая моя книга – это поездка. Или, вернее, каждая поездка – это книга».

В год юбилея Владимира Александровича перенесёмся на несколько десятилетий назад, вспоминая штрихи судьбы поэта и строки из его стихов.

* * *

Фото: webkamerton.ru

Родился Владимир Александрович 1 июля 1901 года в Москве. Отец – Александр Фёдорович Луговской преподаватель русской литературы и инспектор старших классов Первой московской мужской гимназии, которую окончил и будущий поэт. Мать – Ольга Михайловна была певицей, потом преподавала пение.

Любовь отца к русскому искусству оказала на сына огромное влияние. Володя Луговской, по его словам, «отличался феноменальной неспособностью к математике и фанатической приверженностью к истории, географии и литературе». Этими предметами он занимался всегда очень усердно, далеко выходя за программы гимназии.

Отец любил водить его по Москве, возил по старинным русским городам на Севере, в Поволжье, на Оке, раскрывая предо сыном «все богатства великой русской культуры и прививая любовь к родной старине».

Но не только это влекло подростка. Он «с детства пристрастился к морскому делу, читал не только книги и романы о путешествиях и морских сражениях, но и специальные мореходные книги, вырезал картинки и собирал альбомы морских кораблей».

Тогда же возник у него и интерес к «земле золотого граната» (Луговской) – Туркмении и в целом ко всему Туркестанскому краю Российской империи.

«…увлекательным был мой мальчишеский жадный интерес ко всему, что касалось Средней Азии, – вспоминал Владимир Александрович. – Даже не могу объяснить, почему она с ранних лет влекла меня. Я подолгу застаивался перед картинами Верещагина и хорошо знал карту хребтов и дорог великих азиатских просторов...»

* * *

Когда пришла революция, ему было 16. Володя Луговской попал под обаяние новой, молодой советской власти. По его словам, «Октябрь повернул и перевернул все мои мысли, заставил почти задохнуться ветром времени, и с тех пор слово «ветер» в моих стихах стало для меня синонимом революции, вечного движения вперёд, неуспокоенности, бодрой и радостной силы. Отец сразу же пошёл работать в Наркомпрос, а я, досрочно кончив гимназию, поступил в 1-й Московский университет, но очень скоро уехал в Полевой контроль Западного фронта. Тёмные и голодные города Смоленщины, кипевшая вокруг борьба с кулацкими восстаниями, романтика революции, необыкновенный подъём, который я ощущал в те дни, незабываемы».

В 1919 году, после возвращения с фронта, Володя Луговской поступил в главную школу всевобуча, а после её окончания – в Военно-педагогический институт. В этот период он под влиянием Маяковского начал писать стихи, с которыми знакомил Брюсова, Бальмонта. В отличие от его сверстников-поэтов в творчестве Луговского не звучат мотивы разрушения, «отреченья от старого мира».

В 1926 году в издательстве «Узел» вышел первый сборник стихов Луговского «Сполохи», где Луговской задумывается о судьбе Родины, её истоках.

Вернувшись из длительной поездки по рудникам, заводам и фабрикам Урала и Ростовской области, Луговской близко познакомился с Маяковским.

В феврале 1930 года Луговской вместе с Багрицким вслед за Маяковским вступил в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей).

* * *

Весной 1930 года, в пору строительства колхозов, резкого обострения классовой борьбы в деревне, Луговской отправился в Туркмению в составе первой бригады русских писателей: Николая Тихонова, Петра Павленко, Всеволода Иванова, Леонида Леонова, Григория Санникова, Василия Козина, Николая Никитина, Михаила Лоскутова и других.

Фото: webkamerton.ru

Но кто о чём будет писать, чтобы не повторяться?! И вот два друга-поэта, Николай Тихонов и Владимир Луговской, заключили во время поездки по Туркмении шуточный договор.

Николай Тихонов написал об этом договоре, который, конечно же, был немедленно нарушен, такое стихотворение, посвящённое другу:

В. Луговскому

Я слово дал: богатства Копетдага

Стихом не трогать – другу подарить,

Пусть пишет он, как лом, лопата, драга

Пришли к горам и начали творить.

Но видел я богатства очень точно,

Не удержусь – на узкой полосе -

Одной строкой скажу о них заочно,

Да, я скажу: они прекрасны все.

…Я слово дал: коней туркменистанских

Стихом не трогать – другу подарить,

Пусть пишет он баллады или стансы

Про лёгкость их, выносливость и прыть.

Но видел тех коней я очень точно,

Не удержусь – на узкой полосе -

Одной строкой скажу о них заочно,

Да, я скажу: они прекрасны все.

Я слово дал: красавиц Ашхабада

Стихом не трогать – другу подарить,

Пусть пишет он их нравы и наряды,

Про новый быт всерьёз поговорит.

Но видел я красавиц очень точно,

Не удержусь – на узкой полосе -

Одной строкой скажу о них заочно,

Да, я скажу: они прекрасны все.

Из писем жене Тамаре Эдгаровне Груберт (Владимир Луговской. Письма 1920–1930-х годов. Предисловие и публикация М. Ногтевой, послесловие Л. Шерешевского):

«... Семь дней мы пробыли на афганской границе в районе Кушки. Жизнь крепости. На пространстве тысяч квадратных километров живут только афганцы, джемшиды – выходцы из Индии. Проехал верхом 100 верст по афганской границе. Видел афганский городок. Шли бесконечные караваны. Ночевки у афганцев-джемшидов. Пограничные посты.

...Сегодня пасхальная ночь. Байрам-Али – бывшее царское имение – рай земной. Теперь это культурный центр. Сельхозтехникум. Дивный парк. Впервые за неделю на кровати. Прикатил сюда через берберские (арабские) селенья и туркменские аулы на грузовом автомобиле...»

(20 апреля 1930 года, Красноводск, Туркмения)

«... Сейчас половина бригады (Иванов, Леонов, Санников) уехали в Москву. Ударная тройка (Павленко, Тихонов и я) продолжает работу. Сегодня мы кончили Чаржуйский округ (на автомобилях) и уезжаем в Ашхабад. Там недельный отдых и работа в научных учреждениях. Потом я и Тихонов едем вдоль персидской границы по горам Кара-Дага через: Бахарден, Нухур, Кара-Калу (субтропики) в Кизил-Арват и Красноводск. Я здорово устал. Такая поездка меня очень взволновала… Пиши в Ашхабад в «Туркменскую Искру».

(9 мая 1930 года, Саят-Чарджуй)

«Мне пришлось побывать и в пустыне, и на границе, в горах Копет-Дага, проплыть по Аму-Дарье от Керков до Чарджуя на парусном каике, – писал потом Луговской в своей автобиографии, вспоминая первую поездку в Туркмению. – Так для меня раскрылась тема Средней Азии».

* * *

Вспомним стихи Луговского, посвящённые Туркмении:

Кружится верблюд,

Кружится верблюд,

Вращается колесо.

Кружится колесо,

Кружится колесо,

Пот стекает

С усов.

Поёт чигирь,

Чигирь ворчит,

Чавкают кувшины.

Лезет сухой запах

Арчи.

Лезет кусок

Луны.

Падает вода,

Вспенивается вода,

По арыкам

Идёт волною.

И, задыхаясь, цветёт

Джида

Огоньками вечернего зноя...

Катится сонный запах

Джиды

Между дувалов серых.

О, как скучен

Путь воды -

Снизу вверх,

Снизу вверх!

Старик костенеет,

Сух и высок.

Капает пот с усов.

На запад

И на восток,

На запад

И на восток

Катится колесо.

Верблюд ошалел,

День позади.

Верблюд воду даст.

Старая Азия

Мутно глядит,

И кровью налился

Глаз.

Слепой верблюд,

Желтизной горя,

Глотая душные запахи,

Сотни веков

В колесе чигиря

Ходил

С востока на запад.

Катится колесо,

Кружится колесо

В переборе

Верблюжьих копыт.

Рядом

Водонапорный насос

Бешено говорит.

Косматое солнце

Висит бунчуком.

Люди

Кидаются криками.

Они устилают

Гребенчуком

Свежую рану арыка.

Плачет чигирь,

Чигирь ворчит,

Чавкают кувшины.

Лезет сухой запах арчи.

Меркнет призрак

Луны.

Старик костенеет,

Сух и высок,

Капает пот с усов.

И останавливается

Колесо,

Повернутое

На восток.

(Чигирь, 1931)

Миндаль шумит на звонкой высоте,

Где только ветер, солнце и большие

Распластанные птицы.

Известняк

Изъеден временем.

Рябые скалы

В раструбах дыр хранят помет коровий

И тихо запевают поутру

От первых вихрей, прилетевших с юга,

Курятся пропасти.

Внизу Сумбар,

Как синий уж, скользит среди осоки.

Водораздел прохладен и ребрист,

И трое лесников бредут неспешно,

Выкапывая маленькие лунки

Для будущих побегов миндаля.

В коричневое лоно плоскогорья

Ложатся золотистые орехи.

И это есть история о рощах,

О трёх семействах около границы,

Об одиноком домике в теснине,

Покрытом тенью двух карагачей,

Откуда в сумерки выходит мальчик

С неразличимой удочкой и долго

Сидит над тихим меркнущим Сумбаром,

Мечтая о полярных самолётах.

И это есть история о том,

Как люди мучаются, бредят, верят

В свои посадки, опыты и знанья,

А ночью на детекторный приёмник

Среди громов и шелестов пространства

Упрямо ловят голоса Москвы.

Я вижу вас на во сне и наяву.

Нет, мне не спится.

Дальние раскаты

Грозы весенней падают в ущелья,

А в темноте цветёт тяжелый куст

Чёрно-багряных роз.

Я видел утром,

Как лопаются влажные бутоны.

И куст горел на голубой стене

Кара-калинских гор.

Через долину

Катились сотни запахов, свиваясь

В одно густое, терпкое дыханье.

И молодой ботаник, наклонившись,

Линейкой мерил высоту побегов

Среди цветов и толстобрюхих пчёл.

Их много, дорогих ребят, прошедших

Большую школу жизни и науки.

Они живут в зелёных комнатушках,

Зелёных от листвы.

Они снуют

По круторёбрым склонам Копет-Дага,

Сбирают непонятные растенья

И радуются долгим остановкам,

Кострам и чайникам.

Они пришли

В Туркмению за благородным делом.

Для них в горах цветут эфироносы,

И синяя гвиюла вырастает

На длинных грядках около реки.

Бойцы субтропиков.

Рюкзак походный,

Кило пшена, заплатанные брюки

И длинный путь по огненным хребтам,

По зарослям, почти непроходимым,

По тростникам у барсовой тропы.

Нет, я не сплю. Гроза сшибает тучи.

Они горят, как спирт, над чёрным ливнем.

Миндаль шумит в ущелье Ай-Дере

И вся страна наполнена колючим

Рожденьем трав, движеньем непрерывным,

Стеканьем капель по седой коре.

А ливень льёт. Ты слышишь вести ночи.

Храпящий «фордик» с мировым ученым

Завяз в кромешной тине и грязи.

И крепконогий старый академик

В намокшей, разлезающейся шляпе,

Ругаясь, тянет хлипкую машину.

Автомобиль метнул зигзаги света,

И на мгновенье золотые стрелы

Застряли в тростниках.

Опять дождинки,

Свистя, как пыльный занавес, закрыли

Кровавый огонёк, совсем ненужный

В таких пространствах.

Снова поднимаю

Свой грубый голос, много раз служивший

Границам и работникам безводий.

Виски мои седеют.

Много крови

Ушло в жестокие часы ночные,

Когда размахом славы, синей тенью

Плывут вдали полуденные страны,

Когда я вижу вновь моих героев

И облака Туркмении моей.

Всей болью сердца, всей тоской пространства

Я полюбил тебя за эти ночи -

В них душный отдых и суровый пот.

Миндаль шумит. Дожди идут стеною.

Они стекают в бурные ущелья

По шерстяным коленям Копет-Дага.

Тогда в чернильных разворотах ночи

Я слышу исполинское дыханье

Людей и птиц, растений и зверей.

(Кара-Кала, 1935)

* * *

Луговской был участником и второй бригады русских писателей (1933-1934), в которую кроме него входили Андрей Платонов, Григорий Санников, Всеволод Иванов и другие.

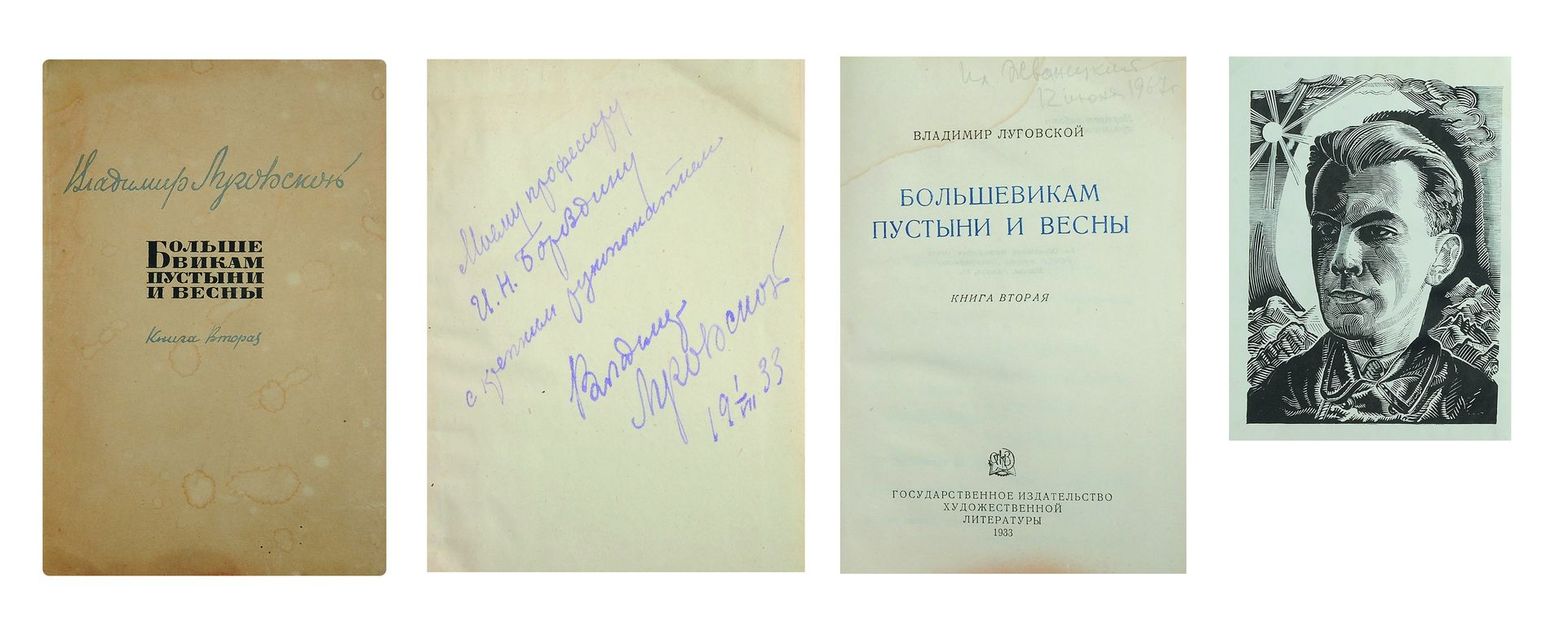

Впечатления о поездках по Туркмении остались в памяти Луговского и определили целый этап в его творчестве. В продолжение почти четверти века Владимир Александрович работал над эпопеей «Большевикам пустыни и весны» («Пустыня и весна»).

Фото: webkamerton.ru

Первое стихотворение этой эпопеи – «Большевикам пустыни и весны» (1930) – Луговской написал ночью в Чарджуе (ныне – Туркменабад). Это стихотворение сразу определило содержание, а также название всех будущих книг о Туркмении и Средней Азии:

В Госторге, у горящего костра,

Мы проводили мирно вечера.

Мы собирали новостей улов

И поглощали бесконечный плов.

А ночь была до синевы светла,

И ныли ноги от казачьего седла.

Для нас апрель просторы распростёр.

Мигала лампа,

И пылал костёр.

Член посевкома зашивал рукав,

Предисполкома отгонял жука,

Усталый техник, лёжа на боку,

Выписывал последнюю строку.

И по округе, на плуги насев,

Водил верблюдов

Большевистский сев.

Шакалы воем оглашали высь.

На краткий отдых люди собрались.

Пустыня била ветром в берега.

Она далёко чуяла врага,

Она далёко слышала врагов -

Удары заступа

И шарканье плугов.

Три раза в час в ворота бился гам:

Стучал дежурный с пачкой телеграмм,

И цифры, выговоры, слов напор

В поспешном чтенье наполняли двор.

Пустыня зыбилась в седой своей красе.

Шёл по округе

Большевистский сев.

Ворвался ветер, топот лошадей,

И звон стремян, и голоса людей.

Свет фонаря пронёсся по траве,

И на веранду входит человек,

За ним другой, отставший на скаку.

Идет пустыня, ветер,

Кара-Кум!

Крест-накрест маузеры, рубахи

из холстин.

Да здравствуют работники пустынь!

Ложатся люди, кобурой стуча,

Летают шутки, и крепчает чай.

На свете всё одолевать привык

Пустыню обуздавший большевик.

Я песни пел, я и сейчас пою

Для вас, ребята из Ширам-Кую.

Вам до зари осталось отдохнуть,

А завтра – старый караванный путь

На те далёкие колодцы и посты.

Да здравствуют

Работники пустынь!

Потом приходит юный агроном,

Ему хотелось подкрепиться сном,

Но лучше сесть, чем на постели лечь,

И лучше храпа – дружеская речь.

В его мозгу гектары и плуги,

В его глазах зелёные круги.

Берись за чайник, пиалу налей.

Да здравствуют

Работники полей!

И после всех, избавясь от беды,

Стучат в Госторг работники воды.

Они в грязи, и ноги их мокры,

Они устало сели на ковры,

Сбежались брови, на черту черта.

– Арык спасли.

Устали. Ни черта!

Хороший чай – награда за труды.

Да здравствуют

Работники воды!

Но злоба конскими копытами стучит,

И от границы мчатся басмачи,

Раскинув лошадиные хвосты,

На землю, воду и песок пустынь.

Дом, где сидим мы, – это байский дом.

Колхоз вспахал его поля кругом.

Но чтобы убивать и чтобы взять,

Бай и пустыня возвращаются опять.

Тот топот конницы и осторожный свист

Далёко слышит по пескам чекист.

Засел прицел в кустарнике ресниц.

Да здравствуют

Работники границ!..

Вы, незаметные учителя страны,

Большевики пустыни и весны!

Идёте вы разведкой впереди,

Работы много – отдыха не жди.

Работники песков, воды, земли,

Какую тяжесть вы поднять могли!

Какую силу вам даёт одна -

Единственная на земле страна!

* * *

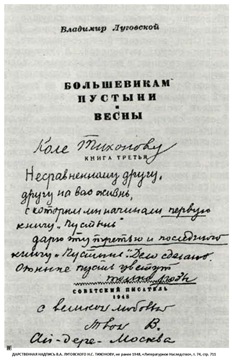

Сборник стихотворений «Большевикам пустыни и весны» (книга третья, М., 1948) Луговской подарил Тихонову с такой дарственной надписью:

«Коле Тихонову, несравненному другу, другу на всю жизнь, с которым мы начинали первую книгу «Пустынь», дарю эту третью и последнюю книгу, «Пустынь» (будет и 4-я – Н.Г.!). Дело сделано. Отныне пусть цветут только розы. С великой любовью. Твой В. Ай-дере – Москва».

Фото: webkamerton.ru

Николай Семёнович Тихонов так вспоминал о Владимире Александровиче:

«Он был заворожен чарами Туркмении. Азия вошла в него. На её зов он бросится без раздумья. И где бы он ни был – он будет помнить краски этой страны, помнить людей этого древнего народа…».

По словам Михаила Синельникова, судьба Луговского «…до конца его дней оказалась связанной с Туркменистаном. Прекрасные стихи о Туркмении вошли не только в сильнейший сборник 1935 года «Каспийское море», они заполнили все четыре (!) книги, последовательно выходившие под общим названием "Большевикам пустыни и весны" (в изданиях нового времени весь необъятный, полжизни писавшийся стихотворный цикл печатается под названием "Пустыня и весна")».

«…Героическая патетика, обусловленная самим временем, на наш взгляд, – подчёркивает Михаил Синельников, – не нуждается в поздней защите и всецело оправдывается силой вдохновения, могуществом мастерства, искренностью поэта. И, конечно, свидетельствует о неиссякаемой любви к «земле золотого граната», на которую русский поэт возвращался вновь и вновь» (Земля золотого граната. Туркмения в русской поэзии и прозе. Литературный альманах. Составитель М.И.Синельников. Выпуск 1. Москва. 2011).

* * *

Его судьбу, как и многих тогда, переломила война…

В начале Великой Отечественной далеко не все представляли подлинный масштаб трагедии, беды, обрушившейся на СССР. Некоторые считали Великую Отечественную очередным военным походом, который скоро завершится.

Луговской, как и большинство советских литераторов, отправляется на фронт. Эшелон, в котором он ехал, разбомбили в районе Пскова. Владимир Александрович увидел страшную «мясорубку», перешагивал через убитых и раненых, через покорёженные вагоны.

Луговского контузило. Он смог выбраться из окружения. Но могучий красавец, воплощение мужества и отваги, не выдержал. У Луговского началась посттравматическая депрессия. Случился нервный срыв. И некоторое время Луговской был обездвижен. Его признали негодным к военной службе.

«Человек, которого я за несколько месяцев до этого видел здоровым, весёлым, – вспоминал друг и ученик Луговского Константин Симонов, – сидел передо мной как груда развалин… То, что это вообще могло случиться с человеком, меня не удивило, меня потрясло, что это могло случиться именно с Луговским».

Из Москвы Луговского отправили в тыл, в Ташкент, куда тогда было эвакуировано множество известных людей: здесь жили Анна Ахматова, Алексей Толстой, Елена Булгакова, Корней Чуковский с дочерью Лидией Корнеевной, Фаина Раневская и другие.

В Ташкенте Луговской начинает свою книгу поэм «Середина века». Анна Ахматова, как вспоминала сестра Владимира Александровича, очень высоко ценила эту книгу и всегда просила читать ей новые главы.

Но Владимир Александрович не мог простить себе жизнь в тылу. Он ни раз казнил себя потом за то, что не воевал, хотя, безусловно, ни в чем виноват не был.

* * *

Но вместо Луговского «воевали», поднимая патриотический дух бойцов и командиров Красной Армии, замечательные фильмы, в которых звучали стихи Владимира Александровича.

В 1938 году, в тревожное время, когда явственно чувствовалось приближение войны, Сергей Эйзенштейн снял фильм «Александр Невский». Из многих советских поэтов он выбрал Луговского. Владимир Александрович – автор текстов кантат и ораторий («Вставайте люди русские», «Кто лежит мечами порубленный...», «Песня невесты», «Поднялася Русь супротив врага!»)

По силе чувства эти произведения Сергея Прокофьева на стихи Владимира Луговского можно сравнить со знаменитой песней «Священная война».

Луговской написал тексты песен и для кинофильма «Иван Грозный», который Эйзенштейн снимал уже во время Великой Отечественной в Алма-Ате.

«…Алма-Ата, город, который Владимир Луговской назвал "городом снов", – вспоминал Виктор Шкловский. – …В этом городе зимовала советская кинематография в трудные военные годы. Здесь работал Эйзенштейн. Здесь снимался "Иван Грозный".

…Я прожил здесь год. С. М. Эйзенштейн, широкоплечий, большеголовый, несколько коротконогий, спокойный, снимал великую ленту. Вторая серия этой ленты увидела свет через четырнадцать лет, и оказалось, что она не отстала.

Текст для ленты Сергея Михайловича писал Владимир Луговской.

…Владимир Луговской начал хорошими стихами о пустыне, о большевиках, которые переделывают пустыню, о ветрах пустыни. В военный год он оказался в безмолвной, безветренной Алма-Ате. К этому времени Владимир Луговской вырос в огромного писателя. Он писал о совести и добре…»

(Страницы воспоминаний о Луговском. М., «Советский писатель», 1962).

* * *

После Великой Отечественной войны Луговской преподает в Литературном институте, пишет новые стихи и поэмы, занимается переводами стихов поэтов народов СССР, вновь ездит по стране.

«Главную свою книгу "Середину века", подготовленную к печати, – отмечал Лев Аннинский, – он так и не увидел изданной: немного не дожил до выхода. В остальном путь блестящ. И даже в известном смысле символичен для поколения, вписавшегося в громово-медный век».

Книга поэм философской направленности «Середина века» (опубликована в 1958 году), как признают критики, – высшее достижение творчества Луговского. Лейтмотив книги – тревога за судьбу всего мира и человеческой культуры. Автор размышляет об ответственности каждого за то, что происходит на планете. Владимир Александрович называл эту книгу «автобиографией века». «Середина века» – воистину памятник ХХ веку, его первой половине.

В последние годы жизни Луговской пишет замечательные стихи о природе, весне, любви. Он выпускает две книги лирики «Солнцеворот», «Синяя весна».

* * *

Незадолго до своей кончины, в марте-апреле 1957 года, Луговской написал краткую автобиографию, в которой вспоминал и далёкие 1930-е годы:

«…Весной 1931 года я отправился на ликвидацию басмачества в Среднюю Азию. Несколько месяцев находился в рядах пограничных войск и принимал участие в операциях на территории Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Путь мой лежал от ледников Памира до самой сердцевины южных Каракумов. Однажды группа пограничников, в которой я находился, чуть не погибла от жажды при спасении маленького пограничного отряда.

Так родилась вторая книга "Пустыни и весны", а несколько позже поэма "Дангара". В моё творчество вошла ещё одна тема, тема границы и славных пограничников.

…До сих пор для меня пограничная застава самый лучший, самый светлый уголок моей великой родины». (Сб. «Советские писатели» Автобиографии в 2-х томах. Гос. изд-во худ. литературы, М., 1959)

…У Луговского была традиция: каждый Новый год встречать в доме творчества писателей имени А. П. Чехова в Ялте. В парке этой здравницы была его любимая скала, ей он посвятил стихотворение «Журавлиная ночь»:

Здесь,

у скалы,

где молодость моя

На мир ночной

так жадно,

так взволнованно глядела,

Дай руку – посмотри и ты, дыханье затая,

На эти серебристые края,

На это мощное морское тело.

Мне кажется, я прожил сотни лет,

Так постоянен

Этот ровный лунный свет…

5 июня 1957 года Луговской скончался от инфаркта в гостинице «Южная» в Ялте. Близких, друзей, учеников потрясла его неожиданная смерть.

Луговского похоронили в Москве, а сердце «мечтателя с горестной судьбой» (Анна Ахматова) привезли в Ялту. Поместили в капсулу и замуровали в небольшой нише, выдолбленной в скале близ дома творчества писателей имени А.П.Чехова.

Так вдова Луговского Елена Быкова и друзья исполнили последнюю волю поэта. Елена Леонидовна каждый год специально приезжала сюда, чтобы зажечь свечу.

В 1960 году на скале, которая получила в народе название скалы Луговского, установили круглый бронзовый медальон с барельефом Владимира Александровича (в постсоветские годы, увы, украденный!). Рядом с ним – вырезано факсимиле.

«…в стихах одного русского ашхабадского поэта, – отмечает Михаил Синельников, – сказано, что тело Луговского похоронено в Москве, сердце – в Ялте (это – биографический факт), а душа находится где-то на туркменской погранзаставе…» (Земля золотого граната. Туркмения в русской поэзии и прозе. Литературный альманах. Составитель М.И.Синельников. Выпуск 1. Москва. 2011).

Да, Владимир Александрович любил «землю золотого граната». Перечитываешь стихи Луговского из его четырёх книг «Большевикам пустыни и весны» («Пустыня и весна») и явственно ощущаешь, что душа Поэта и, правда, в Туркмении, занимающей особое место в его судьбе.

Земля золотого граната,

опять я коснулся тебя

Поцеловал твои травы,

радуясь и скорбя.

Долго я пел в долине,

долго взглянуть не мог

На тихий голубоватый

ущелий твоих дымок.

«Дорога, дорога, дорога», –

пели со мной миндали

И медленнокрылые тучи –

горные корабли,

Маленькие водопады,

кузнечики и дрозды.

Мы расстилаем вечер –

час молодой звезды!

И снова, как прежде, далеко,

фыркая, мчится «форд».

Тигр идет по ущелью –

старый усатый черт.

Девушка за рекою

дыханье перевела.

Торопится пограничник,

натягивая удила.

Здесь от земли до неба

родина и весна.

Сова – из пушистых лапок

роняет пушинку сна.

Но вслед соловьиному грому

и звяканью серебра

Пашут всю ночь с фонарями

фыркающие трактора.

Я призываю ветер,

землю и небеса -

Слушайте в час созвездий

пахарей голоса.

Падает ночью семя,

влагу и тьму берет,

Медленно перенимая

жизни круговорот.

Ночные растенья и воды

со мной разговор повели.

«Дорога, дорога, дорога!» -

грозно трубят журавли.

Вожак, поднимая голос,

купается в млечной мгле, -

Священная сила движенья

лежит на его крыле.

А девушка заплетает

четыре тугих косы,

Дикий жасмин сверкает

капельками росы.

«Сумбар, река голубая,

он помнит ли про меня?

Побереги любимого

и напои коня».

«Глубоко люби свою землю,

не забывай о ней:

Столетья не смеют тронуть

гнутую мощь корней» -

Так говорят платаны,

растущие у реки,

И в воздухе замирают

черные мотыльки.

Но мне ли забыть мою землю,

и здесь ли забудут меня?

Ветер, шипящие листья,

шорох и суетня.

И теплая сила свиданья

песню мою понесла

Туда, где дрожит огнями

город Кара-Кала.

(Свидание, 1936)