Городецкий Марат Викторович, старший преподаватель кафедры конституционного и международного права юридического факультета Новосибирского государственного технического университета

Ситуация с постановкой «Тангейзера» в Новосибирске концептуальная, а не событийная. Т.е. подлинный ее предмет - не постановка как частное событие, но концептуальный кризис. Мне кажется, что этот кризис, существующий идеологически и исторически давно, обрел в этом эпизоде смысловое дно. Хорошо, что это произошло в глубине России - это означает, что страна жива.

Представляется, что этим смысловым дном является противоречие между материализмом и платонизмом. Это прослеживается сразу же в ключевом и очень простом аргументе «защитников Тангейзера» (кстати, использованном и сыгравшем роль в выигранном ими суде).

Суть аргумента: в постановке не используются «настоящие» предметы религиозного почитания, а оскорбление - субъективная интерпретация частных лиц, не имеющая объективного социального значения. Т.е. в постановке нет «настоящих» святынь (вроде конкретных икон, являющихся почитаемыми предметами), нет «настоящего» креста, нет «настоящего» Спасителя (да, Боже мой, но они прям так буквально и говорят) - значит, нет того, в отношении чего можно квалифицировать оскорбление.

Понятно, что это грубый софизм, разоблачение которого не требует специальных знаний (тем удивительнее беспомощность или ангажированность экспертов на суде) - достаточно даже не то чтобы логики (это все-таки дисциплина), но элементарного здравоумия. Ведь согласно этому аргументу получается возможным множество нелепостей: можно что-угодно делать с изображением человека - ведь это не сам человек, с государственным гербом - ведь это не «сам» герб, с любым вообще культурным символом: ну, Льва Толстого изобразить на сцене с хвостом - ведь это, дескать, не сам Лев Толстой; можно оскорблять человека в тексте дискуссии - ведь в тексте только его имя («ник»), а не он сам... Продолжать можно бесконечно.

А кратко и вне косвенно-индуктивного сведения к абсурду этот софизм разоблачается так: имеет место смешение означающего и означаемого в структуре знака, в соответствии с которой, например, стол и «стол» это разные означающие, указывающие на одно означаемое. Поскольку в спектакле знак функционирует своим значением (важно, что' он значит, а не то, чем осуществляется значение), неважно, какое означающее (какой предмет - настоящий или ненастоящий) выполняет эту функцию.

Все-таки даже либерал-ультрас, обладающий образованием - да что там, просто способный находиться в состоянии здравоумия и полемической честности, не допускающей столь грубых софистических спекуляций - постыдится такие аргументы использовать. И можно представить, что использование таких аргументов (еще один был подобный, совсем потусторонний - про «вымысел вымысла»...) это для многих «защитников Тангейзера» - так, для нахрапа, «только дела ради», «раз уж сработало»...

Но все-таки, исключая случай с теми, для кого даже элементарная разница между софизмом и логикой, предметом и понятием - недостижимая абстракция, дело все-таки не только в том, что этот аргумент возник случайно и стал обсуждаем по недоразумению. И даже для некоторого вполне здравомыслящего человека здесь есть ловушка, попадая в которую, он может оказаться в плену этого софизма.

Дело в том, что в этом эпизоде имеет место и очень важна разница между предметом и символом (в его настоящем культурологическом значении). Эта разница является архифундаментальной во всей цивилизации, начиная с античности. Значение предмета тождественно предмету (в пределах класса), но значение символа выходит за пределы значения используемого предмета (символ это предмет + значение, не тождественное предмету). При этом природа и семиотическое устройство символа идеальны: то, что выходит за рамки предметного значения в символе, это всегда идея - не в логически-конвенциональном, но онтологическом смысле - как то, что в самом своем существовании (по меньшей мере как часть сущего) не сводится к предметам. Именно идеи и есть главное, а символы, как вырабатываемые культурой инструменты, открывают идеи, чем образуют ядро исторически устойчивых цивилизаций - в мифологических, религиозных и философских рамках.

Либералистское сознание - а таким образом можно обозначить саму позицию «защитников Тангейзера» как коллективного субъекта - не понимает, что имеют ввиду «противники Тангейзера», потому что эти «противники» говорят о символах, а символы включают идеи - не как субъективные мысли, но как сущности, существующие отдельно от предметов и фиксируемые в поле символическом, а не предметном.

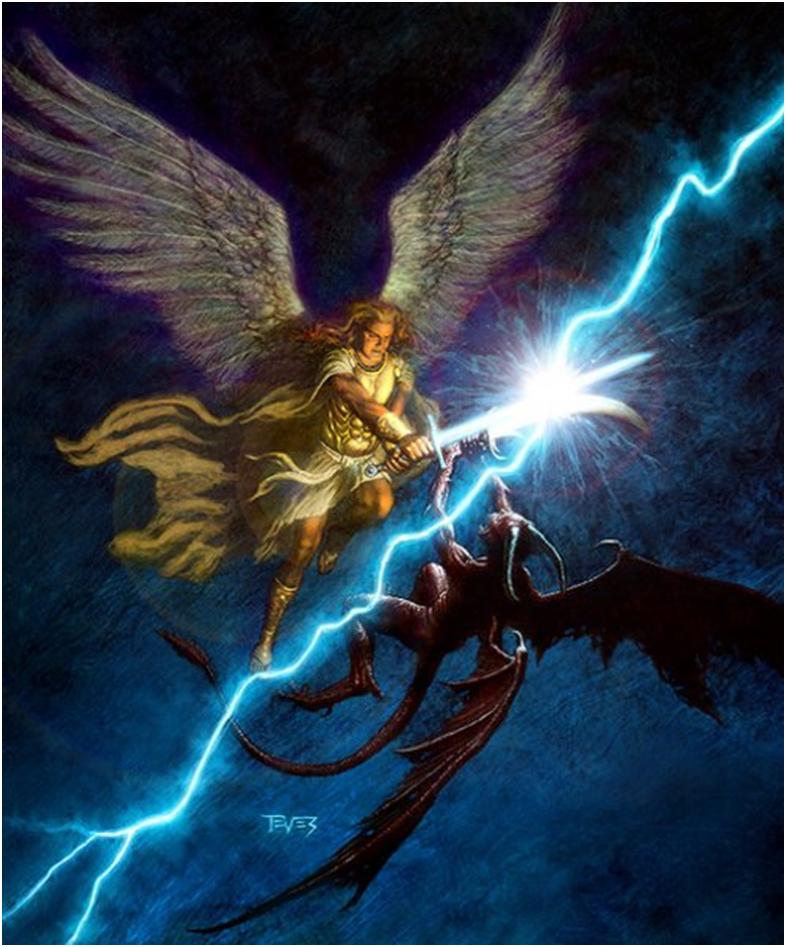

Вера это идея. Образ Спасителя и крест это символы, имплицирующие идею и недоступные для понимания вне нее. Но для либералистского сознания здесь имеют место только предметы. Разрешить эту проблему более трудно, чем слепому объяснить, что такое синее. Но дело даже не в том, чтобы преграду преодолеть и найти способ объяснить, а в том, чтобы понять, что на самом деле происходит в столкновении по поводу постановки - что именно сталкивается. Сталкиваются типы сознания, даже более - исторические формы. Ими и являются платонизм и материализм. Это и есть дно эпизода.

Концепт идеи - как не сводимой к предметам реальности, умопостигаемой, но не тождественной мышлению - это платонизм. Платонизм - ядро античной и матрица всей послеантичной цивилизации. На неоплатонистской концепции методологически построена вся христианская, а также исламская догматика. В христианском неоплатонизме укоренен принцип самодостоверности сознания (трансцендентальной возможности открывать истину в сознании), на котором базируется классическая научная концепция истины. Все сохранившиеся в современном мире культуры основаны на приоритете идей и образованных идеями концепций над образующей предметный мир множественностью.

Платонизм - приоритет идей, платонизм это идеализм. Материализм это прямая противоположность - приоритет материи над идеями. Материя это изначально аристотелевское понятие, которое в материализме искажается - лишается изначально присущего этому понятию онтологического смысла (у Аристотеля материя структурно подчинена идеальной сущности (форме), а не подчиняет ее). Но в материализме, вопреки Аристотелю, материя провозглашается как фундаментальная множественность, главенствующая над идеями и концептами. И это не просто философская абстракция - это матричная модель всего развившегося с 19 века модернистского мира и доминирующего в нем типа сознания.

Нет сущего - есть множественность атомов, нет общества - есть множественность «индивидуумов» и «групп» («меньшинств»), нет общего блага, образующего суть экономики - есть множественность денег, нет человека в его изначальном смысле как души и нацеленного на поиск истины сознания - есть множественность «интересов и влечений», лишь в реализации которых считается актуализируемой человеческая личность. Множественность и плюрализм в их приоритете над единством и смыслом - это материализм.

Материалистическое сознание (а либералистское сознание есть его

наиболее радикальный, крайний вид) не понимает, что такое символ потому,

что не понимает, что такое идея как то, что не сводимо к предметной

множественности. Вот поэтому для него существуют только предметы, а

«идеи» это функционально дополняющие и обслуживающие их мыслительные

формы, существующие только «субъективно» и конвенционально.

Что такое идея для либералистского сознания? Это придумка, какая-нибудь

манипуляция, позволяющая получить прибыль, удовольствие или «личное

самовыражение». Даже в самом языке смысл слова «идея» в его практическом

употреблении стал именно таким: «что-нибудь придумать» - именно в

применении к практической ситуации, в смысле «найти выход, решение»;

комбинация, компиляция, «перформанс». И даже в значении изобретения

имеется ввиду уже не открытие, не истина - но нечто сугубо утилитарное,

то, что для потребления, т.е. опять же для прибыли, удовольствия и

пресловутого самовыражения. Попробуйте открыть либералу истину, просто

как истину, сразу - «да кому это нужно, это нельзя применить...». Т.е. для

либералистского сознания идея это всего лишь прикладная функция

материального - физически материального, экономически материального,

психологически материального. Что такое идея сама по себе, как

реальность принципиально независимая от материального и даже

главенствующая над ним - непостижимо для него.

В соответствии с этим понимается идея в искусстве и само искусство. В материализме вообще искусство, как область эстетических идей, это компиляция предметов - для удовольствия. Для либералистского сознания искусство это область и техника самовыражения. «Дайте самовыразиться» - т.е. удовлетворить психологически ничем не ограниченную бездну влечений и интересов, соблюдая стилистически-технические нормы - в этом вся суть так называемой свободы творчества. Примечательно, что интегрирующим мотивом влечений и интересов «самовыражения» обязательно и в конце концов становится похоть - самое телесное, самое материальное и противоположное идеям проявление человеческого существа, вот почему современное искусство столь повсеместно и назойливо эротично. Поэтому конечно не случайным является то, что в постановке «Тангейзера» семиотическое смещение символов происходит именно на эротической фактуре.

Стоит ли пытаться говорить этому сознанию про то, что такое вера, а также и далее, что такое душа и сознание, подлинным значением которого является познание истин, а не «самовыражение», что такое сами познание и искусство в их подлинном смысле движения мыслящей субстанции и души, восходящих к идеям - ведь все это платонизм.

Вот что столкнулось и обнажилось в «Тангейзере» - фундаментальное противоречие между материализмом, развившимся за 200 лет до предельной формы, и еще живым, хотя зиждущимся на скорее интуитивных началах и уже почти утратившим действительные институализированные формы, платонизмом.

Пояснение: словами «либералистское сознание» я называю отнюдь не всех людей, называющих себя либералами. Я точно знаю, что очень многие из провозглашающих себя таковыми, вовсе не являются носителями либералистского сознания. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди называют себя либералами, упоминая «ценности Французской революции», что-то из Руссо, Монтескье или стоиков, и имея ввиду во всех этих случаях ценность естественного права - т.е. не понимая, что либерализм и естественно-правовая концепция это ложно смешиваемые вещи. Все-таки, понятийная и лексическая путаница очень велика, а ее деструктивному действию подвержены многие люди.