Когда поняла, что не написать о поэзии краснодарского поэта Николая Зиновьева уже не могу, решила выбрать у него из множества ярких строчек ту одну, которая должна стать заголовком для моих размышлений. И должна она не только характеризовать поэта с какой-нибудь важной стороны, служить метафорой его внутреннего мира, его душевной сути, но одновременно указывать и на моё впечатление, ставшее импульсом к отклику. Не могу назвать это рецензией, ибо нет у меня ни одной книги поэта, а есть лишь впечатление от публикаций на сайтах. Так что эти заметки – всего лишь импульсивный жест, остановить который не удалось ни разумом, ни усталостью от затянувшейся войны… В благословенный зазор между двумя вздохами-передышками и упали волшебные семена Поэзии, способные давать мгновенные всходы…

<…>

Звезда прощальная горит

Над уходящим в море пирсом.

Так ничего и не добился,

Даже ответа на вопрос:

«Есть ли в душе моей Христос?».

Стою на пирсе, аки пёс,

Вся морда мокрая от слёз.

Печально, что ни говори…

…И оказалась в полной растерянности, не понимая, с какого края можно подступиться к такому феномену, как Николай Зиновьев. Нет, читала, конечно, и раньше стихи поэта. Прилежно просматривала публикации на сайтах «День литературы» и «Российский писатель». Что-то казалось необычайно прекрасным, а что-то даже и шероховатым, особенно из стихов на злобу дня. Да ведь явление это такое: только утвердишься в мысли, что Зиновьев – чистый лирик, а он вдруг заговорит так, что любого публициста за пояс заткнёт. И не знаешь, огорчаться этому или радоваться…

А вообще-то я лирик по сути:

Я писал бы о песнях дождей,

О заре на озёрной полуде,

О таинственных криках сычей...

И только ты расположишься мыслью в этом уютном пейзаже, чуть помедлишь, всматриваясь в картинку, приготовишься и дальше погружаться в эту озёрную красоту, а поэт как встряхнёт тебя неожиданным словом, будто ледяной водой из ведра окатит…

…Не даёт же мне в лирику впасть

Эта чёрная, скользкая власть,

Что так схожа с пиявкой болотной,

Присосавшейся к шее народной

И раздувшейся, сволочь, до жути...

А вообще-то я лирик по сути.

Не мастер я писать о гражданской лирике, да тут это, видимо, и не нужно. Николай Зиновьев действительно остаётся лириком даже в самых злободневных, граждански актуальных стихах. И авторская самоирония, которую мы так ценим у поэтов, не позволяет его стихам окунуться в бытовизм или резонёрство. Казалось бы, вон как начал он лозунгово изъясняться про власть, «присосавшуюся» «к шее народной», а стоило добавить чуть-чуть разговорных интонаций с лёгкой усмешкой над удачным образом жадной пиявки («и раздувшейся, сволочь, до жути») – и всё встаёт на свои места: поэзия не превращается в публицистику. И поэт, хитровато прищурившись, заключает: «А вообще-то я лирик по сути».

Этот добрый прищур поэта, весёлая хитринка в его стихах кажется мне самой привлекательной чертой, не позволяющей ему впасть в монотонность поэтической интонации. Ведь даже там, где звучит болезненная нота самоанализа, приговор лирического героя самому себе…

Так ничего и не добился

И ничего не приобрёл,

Бумаги уйму лишь извёл

И улыбаться разучился.

… голос поэта свободен от морального пафоса, иногда свойственного авторам в такие минуты.

И непринуждённое введение церковнославянизма («аки пёс») наравне с просторечием («морда») даёт такое чистое звучание искренности, что растроганный читатель, внутренне улыбнувшись, вспомнит: «Морды-то у нас у всех хороши…» И со вздохом согласия дочитает строчку поэта:

Печально, что ни говори…

Вот такие интонационно незавершённые концовки, быть может, одна из самых ярких особенностей поэзии Николая Зиновьева. Мне, пожалуй, надо просить прощения у поэта за отсутствие тут заглавной буквы в слове поэзия. Это не умаляет моего восхищения его гением, а просто не хочу отступать от своего принципа: не пользоваться заглавной буквой там, где её отсутствие ничего не меняет. Поэзия остаётся поэзией, независимо от орфографических предпочтений.

В садах заглохших птицы голосят,

И смотрят избы, окнами зевая,

Как яблоки на яблонях висят,

Под знойным солнцем лета изнывая.

А в полночь светлый ангел прилетит,

И Богом ему данной вышней волей

Всю мерзость запустенья превратит

В Поэзию заброшенных подворий…

(«В деревне»)

Заглавная буква здесь не меняет сути высказывания, но отчётливо сигнализирует о пиетете автора перед явлением Поэзии. Это как воцерковлённые люди не могут написать слово «Божий» с маленькой буквы, хотя это прилагательное, а не имя собственное. Знаю, что поэт воцерковлён, некоторые его творческие вечера проводятся в храме при стечении многочисленных прихожан и духовенства. Но на то поэт и поэт, что Поэзия у него с заглавной, а ангел со строчной. Ангелов, конечно же, больше, чем настоящих поэтов, потому и нечего церемониться…

И всё-таки есть в том какая-то тайна, что читала я стихи Зиновьева вот уже несколько лет, а встрепенулась душа внезапно только от этих трёх строчек…

Стою на пирсе, аки пёс,

Вся морда мокрая от слёз.

Печально, что ни говори…

Однажды уже написала о стихах одного поэта, что ничего не помню наизусть у него, а только три строчки, которые отпечатались в памяти сразу и навечно. И они, кстати, тоже про собаку…

Душа, как мокрая собака,

На свет далёкого окна

Сквозь все века скулит из мрака.

Боюсь, кто-то не заметит моей иронии над самой собой и захочет меня поправить, что стихи вообще-то о чувствах. Да, разумеется, именно чувства наши вступают в резонанс с художественным образом. Вот только не всякому удаётся найти такой пронзительный образ, чтобы ты угадал в нём не только авторское чувство, но сразу же узнал и самого себя…

Поэтам Игорю Шкляревскому и Николаю Зиновьеву это удалось. И мокрая собака Шкляревского, и пёс с мокрой мордой у Зиновьева – какие родные, какие понятные в своей ласковой горести образы! И никуда не денешься, улыбнёшься вместе с поэтом, добродушно усмехнувшимся над своим положением: вся морда мокрая от слёз… Будто в зеркало поглядишься…

***

А надо всё же признаться, что импульсу своему противилась: когда же писать обо всём, что тронуло, если ещё миллион задумок ждут своего часа и сотни недоделок ждут своего завершения?! На всех сердца не хватит, придётся выбирать…

Вот так поразмыслив, отложила стихи Николая Зиновьева. Взялась за статью о прозе Михаила Еськова. Давненько уже лежит у меня набросок, даже публиковать «отрывки из обрывков» (по слову Владимира Крупина) пыталась на курском писательском сайте. Да только сам Михаил Еськов попросил не торопиться, подождать, когда вызреет цельная работа. Да когда ж она вызреет, если беспрестанно отвлекаешься на то, что взволновало вот прямо сию минуту! То про одну, то про другую статью кинусь ему хвастать, забывшись (мол, нечаянно написала), а Михаил Николаевич не обижается, радуется, что хоть о других успеваю написать.

Сегодня вот тоже позвонила ему с горьким чувством, захотелось пожаловаться, что ничего не успеваю, из-за этого грустно и даже тоскливо. А Михаил Николаевич, выслушав терпеливо, вместо ответа на мои жалобы стал читать наизусть стихи…

Ни электричества, ни газа.

Хозяйке скоро сотня лет.

Но, как ребёнок, ясноглазо

Глядит она на белый свет.

Кривая ветхая хатёнка,

В сенях старинный ларь с мукой.

Такую хату, как котёнка,

Погладить хочется рукой.

Над крышей хаты с кроной вяза

Сплелась могучая ветла…

Ни электричества, ни газа.

Но сколько света и тепла!

Пристыженно примолкнув на минуту, оторопев, я тихонько пискнула с восторгом в голосе, даже как будто заикаться начала от оглушительного эффекта:

– Ч-чьё эт-то?

– Зиновьева, – вроде и обыденно, а всё же с гордостью отозвался Михаил Николаевич.

– Зиновьева?! – чуть не вскрикнула я. – Николая Зиновьева? Вы наизусть помните его стихи?! – И тут же горестно вздохнула:

– А я отказалась о нём писать, обязавшись довести до кондиции сначала статью о вашей «бражничающей» прозе. И даже название отзыву своему уже придумала: «Вся морда мокрая от слёз». Это из его стихов…

– Да, я помню, – весело откликнулся Михаил Николаевич, – читал… А чего ж отказалась?

– Так ведь совесть мучает: сколько вы ждёте уже… Похвасталась, и не пишу…

– Ну-у, это ты брось! Пиши, как душа просит, не выдумывай обязательств.

Вот такой случился у нас телефонный разговор. Приезжать к нему Еськов запретил, они с Ольгой Петровной недавно переболели. А я хотела подарить им недавно вышедшую антологию произведений лауреатов премии Евгения Носова, шестой выпуск, среди авторов которого была и сама. Половина объёма представленных в книге моих работ посвящалась прозе Еськова…

…А в стихах, услышанных в трубке мобильника, поразили меня строчки, вспыхнув в сознании каким-то ярким небесно-голубым сиянием – такое звенящее небо в них зазвучало…

Хозяйке скоро сотня лет.

Но, как ребёнок, ясноглазо

Глядит она на белый свет.

Вот это совесть мою ущемило, ожгло… Этот ясноглазый взгляд пронзил, опалил все затуманенные никчёмной тоской глубины…

Как же объяснить это?.. Увидела эти глаза старческие – и устыдилась! Нет, не в том дело, что представила образ старушки. Скорее сработало в сознании, причём мгновенно, нравственное качество этого взгляда: вот так надо смотреть на мир!

И вот, после прочтённых Еськовым стихов Николая Зиновьева, защекотало в носу, запершило в горле… То ли плакать хочется, то ли дыхание перехватило… и даже голос пропал…

…Нашла стихи эти на сайте «Российский писатель». Долго над ними сидела… А после ещё прочитала о них у кого-то, что, мол, уют, ощущение дома, тепло, свет, – всё это зависит от человека, который в доме. Благ цивилизации нет, а человеческое тепло есть.

А мне показалось, что тут не про отсутствие благ надо говорить… «Домик старый, маленький и ветхий» тут вообще не имеет никакого значения. Не о нём речь поэта, хотя он и трижды упоминает хату.

Первая строка задаёт максимально конфликтную, парадоксальную для современности тему:

Ни электричества, ни газа.

Это где ж такое может быть в наше время?!

Только в умирающей деревне, где уже и провода со столбов мародёры поснимали…

В советское время «блага цивилизации» в виде электричества имелись во всех деревнях, даже в самых отдалённых хуторах (говорю это со знанием дела, школьная подруга моя жила на таком дальнем хуторочке, и я бывала у неё в гостях). И когда читаешь эти стихи, кажется, что автор сейчас заговорит о всем известной сегодня беде – умирании русской деревни. Вот уже и хозяйка, которой под сотню лет, появилась…

Но вдруг – этот ликующий мотив! Этот ясноглазый взгляд, способный преображать и воскрешать падший мир…

Не знаю, замечает ли сам автор, что всё стихотворение держится на этом взгляде. Замысел это или интуиция?

Ведь эти две строки:

Но, как ребёнок, ясноглазо

Глядит она на белый свет…

– это самое главное, что мог и должен был сказать поэт о хозяйке хаты! Да это и есть то главное, что она сама могла «сказать» нам.

Чем объяснить это впечатление, не знаю…

Почему эти строки осветили, как вспышкой молнии, и воображение, и слух, когда читал мне это стихотворение Михаил Еськов?..

Природный ум, красота души, вера, доверчивость – всё в этой способности пожилого, очень пожилого (скоро сотня лет) человека глядеть ясноглазо.

Невозможно представить подобный взгляд у хитрого, злого, раздражённого на весь мир человека. Потому образ возникает непременно красивый, чистый, одухотворённый. И уже неважно, что хатёнка кривая и ветхая. Она оживает от ясноглазости своей хозяйки.

А как умилительна рифма: хатёнка / котёнка!

Эти два образа-сравнения: ясноглазый ребёнок и хата-котёнок сообщают стихотворению необычайную ласковость, нежность и просто неслыханную душевную чистоту…

Удивительно, что такой нежностью пронизана вся, не только лирическая, но и гражданская поэзия Николая Зиновьева.

Процитированные Михаилом Еськовым стихи нашла на сайте «Российский писатель» в февральской публикации 2014 года под рубрикой «Из новых стихов». Вот же, читала всё это в год публикации, а пробрало до сердечной дрожи только теперь…

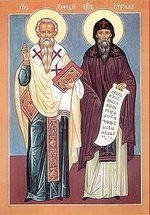

Наверное, и не снилось тогда поэту, что всего через несколько лет он станет лауреатом литературной Патриаршей премии имени святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, и в его поэзии отметят именно эти, озарённые ясноглазым взглядом стихи…

Снилось ему другое, и иные злобные читатели охотно поиздевались над его снами и стихами в своих анонимных комментариях. А иные критики даже укорили в грехе уныния. Мол, написано мастерски, но очень безысходно.

Перечитываю подборку и не понимаю: а где безысходность-то?

Да одна эта ясноглазая столетняя старушка со своей хатёнкой-котёнком светлее, радостнее всех этих гневных, требовательных комментаторов!

«Любовь не может жить без радости», – напоминают поэту. Но ведь она не может жить и без печали!

«Радостная» любовь тупеет от пресыщения, становится бесчувственна к страданиям ближнего…

Лишь Михаил Петухов уловил этот живой нерв поэзии Николая Зиновьева, посвятив поэту четыре строчки:

Стихи чисты как первая любовь,

Как слёзы матери, как к Господу молитва.

Читаю. Почему же в сердце боль?

Как бритва…

Вот-вот, и у меня то же самое – боль, но светлая, просветляющая. Хотя и острая как бритва…

Да ещё и поэт Сэда Вермишева напомнила «бездумным оптимистам» строки Некрасова:

Примиритесь же с Музой моей,

Я не знаю другого напева.

Кто не знает печали и гнева,

Тот не любит Отчизны своей.

И другой поэт Екатерина Козырева тоже возмутилась: «…да о каком унынии тут вести речь, если поэт видит чистоту, добро, свет в людях…»

Вот что верно, то верно – это же надо было Николаю Зиновьеву ещё суметь увидеть в столетней старушке ясноглазого ребёнка! Надо ведь и самому обладать чистотой незамутнённого зрения…

Жаль, что мало кто из комментаторов обратил внимание на эти необычайно светлые, жизнеутверждающие строчки.

Читала ли сама их раньше? Может быть…

В чём же тайна неожиданного мощного воздействия?

Сроки пришли и самой прозреть? Тоже может быть…

Видать, нужно было ещё дозреть до понимания, ощутить потребность в уроке…

Но главный урок мне сегодня преподал наш прозаик Михаил Еськов. Прочёл мне стихи наших современников Геннадия Иванова и Николая Зиновьева, и они прозвучали для меня как… методическое пособие по нравственной антропологии…

Из пункта А, то бишь из ада,

До пункта Б, то бишь до Бога,

Проложена не автострада,

А вдрызг разбитая дорога…

Далее я подхватила, и мы читали стихи Геннадия Иванова уже на два голоса. Строчки эти я знала ещё с зимы 2018-го, когда довелось читать их вслух на улицах Москвы после 15-го съезда Союза писателей России... До отправления «Курского соловья» (поезд наш фирменный так называется) оставалось у меня немного времени, вот и ходила по улице, возбуждённая прошедшим съездом, и читала, чтоб унять волнение, стихи Геннадия Иванова…

Жаль, не знала я тогда наизусть ни одной строчки Николая Зиновьева…

Теперь знаю!

Марина Маслова (Курск), 11 апреля 2025 года

3. Ответ на 2, Потомок подданных Императора Николая II:

ПАМЯТЬ

Стояла летняя жара.

И мама жарила котлеты.

И я вершил свои «дела» -

Пускал кораблик из газеты.

И песня русская лилась

Из репродуктора в прихожей.

Не знаю, чья была то власть,

Но жизнь на жизнь была похожей.

Я помню, как был дядька рад,

Когда жена родила двойню.

Сосед соседу был как брат.

Тем и живу, что это помню.

ИЗ ДЕТСТВА

Воды и солнца тут без меры,

А сколько песен под баян

Здесь спето нами, пионерами, —

Детьми рабочих и крестьян.

Поём о Родине могучей,

О добрых, доблестных делах.

И развивается над кручей

Родной с рожденья красный флаг.

В жару лежим ничком под тентом,

Бросаем камешки в овраг

И точно знаем: президентом

Быть может враг, и только враг.

Развивается (флаг) - это точно не из советского времени.

В моём детстве красные флаги развевались.

Хотя, не помогло. Теперь развевается не знаю какой флаг на яхте Абрамовича. https://yandex.ru/an/count/WlaejI_zOoVX2Lc40bqN09EhgZu1hZTCG6_QbVLs1BmK4D1FyEdAdIRGvtEvisVxdJjlkFFrErvlkCCbWTU0rj3wIYEfhc5KKsaW6G4baQ01H2CfYKGI3Q4YwxM-WMIaH4qgibQBZ6WWMO-Maf2Cb8I2g4VK82gIqj3I21isR80fcq_jLr274PGUdw213Way1Xr7lyVzGTLaQ3VbfxFrv4WcPszWNYrV7Qs9yPQxgWuEsAApmqGZayELqbm8BB0Y2z2omEfIW9R5b5y1MXPJuWAqAxuSAK2xuWjU0TeLNumKe5tnvQu0xOekYmLeLtInKe1sHHV50hGhkbGfGBkYIxa0xOekL0hGhkYIM81M1wipvG590wAbWAm4VqbolWvucXmP7er7ELqY98Hz4GHfCilIKM5D3V0rqLTbKq405FWnm9SK1uiHg1Nu445v7b2YO0O7Uw48ai4YTMmwj6wyIbx4ckYD-wBytUnqtnLtTIREvnic6--5tMRtWJusWEaDtm0sS7dCLr8QxGgPn1hsfbqVLwjXIpjniEe2-TNHLDP6msNIR1cxweoGW2JLems7uGDfDIG4yBMYYs80MmVOj5zCABgS8mSBUy3LOT2ko6kK6w_jk7DYOUkn-WmPX7ayiwMlECXiHT0KjZoq58aXnq3fMF0ERTHMZ9X2Z6vpM2G493ry0ant1OyYKQ0AeCPewWMW-RsmDxaNzkQU8iaNQu3tmpGPwuEzaVF_UYFdx_L6pf_hhMp_tiG-VcqJ-_YpJUmZqmo2oompbru3P9POIR96DyhGO0rSLB3qti5Co1kzrK1dVHsXb4PlPcPzcMQ7uzQJFHZR5EN7j0SRS6XaIwJ_8YMQeoGzbzPrtJ7H72Nfzxl9B2ZMm-x4lDQtKV42GkQpCdIOu9uhbKgbZCYTtLuwAJy1K50Yq2jOaICI_4uRvmUmtywj7Taq3Y4l47RHVv2fq6-qVlqBqghgJMxxVXAzrul9hHDowMiZmMAlIF2-2s463HLM_fF26W00~2?stat-id=12&test-tag=29&banner-test-tags=eyIxODM4NTc4NTEyNjEzODk2MzM4IjoiMjgxNTAwNzUwNzY2MDk2In0%3D&ctime=1744446625516&actual-format=23&partner-stat-id=12

2. Ответ на 1, Рабочий:

ПАМЯТЬ

Стояла летняя жара.

И мама жарила котлеты.

И я вершил свои «дела» -

Пускал кораблик из газеты.

И песня русская лилась

Из репродуктора в прихожей.

Не знаю, чья была то власть,

Но жизнь на жизнь была похожей.

Я помню, как был дядька рад,

Когда жена родила двойню.

Сосед соседу был как брат.

Тем и живу, что это помню.

ИЗ ДЕТСТВА

Воды и солнца тут без меры,

А сколько песен под баян

Здесь спето нами, пионерами, —

Детьми рабочих и крестьян.

Поём о Родине могучей,

О добрых, доблестных делах.

И развивается над кручей

Родной с рожденья красный флаг.

В жару лежим ничком под тентом,

Бросаем камешки в овраг

И точно знаем: президентом

Быть может враг, и только враг.

1.