2/15 марта 1917 г. в 3 часа дня, обманутый и преданный своим окружением, Царь-Мученик Николай II Александрович подписал отречение от Престола в пользу брата, Великого князя Михаила Александровича. Однако решение Государя об отречении в пользу брата вызвало замешательство в стане временщиков. Великий князь находился в Петрограде под жестким контролем.

2/15 марта 1917 г. в 3 часа дня, обманутый и преданный своим окружением, Царь-Мученик Николай II Александрович подписал отречение от Престола в пользу брата, Великого князя Михаила Александровича. Однако решение Государя об отречении в пользу брата вызвало замешательство в стане временщиков. Великий князь находился в Петрограде под жестким контролем.

На следующий день – 3/16 марта думские заговорщики «уговорили», а по сути дела, заставили отречься от Престола и Великого князя Михаила. Для этого на него было оказано давление практически всем составом Временного комитета Государственной Думы. «Я был поражен тем, что мои противники, вместо принципиальных соображений перешли к запугиванию Великого князя», - писал об этом моменте присутствовавший при отречении В.В.Шульгин. Неопытный в вопросах большой политики, Великий князь поддался нажиму. Черновик акта об отречении Великого князя Михаила Александровича был составлен либералами-масонами Н.В.Некрасовым и В.Д.Набоковым. Причем, это был не просто акт об отречении – это бы хитро составленный документ, согласно которому Великий князь «временно отказывался» от восприятия верховной власти, тем самым парализовав на неопределенный срок всякую возможность не только реставрации монархии, но и предъявления другим лицом права на Престол (ведь откажись он от престола лично, согласно Законам Российской Империи право престолонаследования автоматически переходило бы к следующему по старшинству представителю династии).

На следующий день – 3/16 марта думские заговорщики «уговорили», а по сути дела, заставили отречься от Престола и Великого князя Михаила. Для этого на него было оказано давление практически всем составом Временного комитета Государственной Думы. «Я был поражен тем, что мои противники, вместо принципиальных соображений перешли к запугиванию Великого князя», - писал об этом моменте присутствовавший при отречении В.В.Шульгин. Неопытный в вопросах большой политики, Великий князь поддался нажиму. Черновик акта об отречении Великого князя Михаила Александровича был составлен либералами-масонами Н.В.Некрасовым и В.Д.Набоковым. Причем, это был не просто акт об отречении – это бы хитро составленный документ, согласно которому Великий князь «временно отказывался» от восприятия верховной власти, тем самым парализовав на неопределенный срок всякую возможность не только реставрации монархии, но и предъявления другим лицом права на Престол (ведь откажись он от престола лично, согласно Законам Российской Империи право престолонаследования автоматически переходило бы к следующему по старшинству представителю династии).

Через полчаса по свидетельствам современника, по всему Петрограду клеили плакаты: «Николай отрекся в пользу Михаила. Михаил отрекся в пользу народа» (Михаил Александрович согласно подписанному им документу соглашался воспринять Верховную власть лишь в случае, если такова будет выраженная учредительным собранием воля народа).

Подписанием этого документа завершилась история более чем 300-летнего царствования во славу России Дома Романовых. Династия, начавшаяся в 1613 году с Государя Михаила Федоровича, заканчивала царствовать с отказом воспринять престол Великого князя Михаила Александровича.

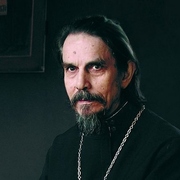

Сегодня день памяти архиепископа Московского и Коломенского Августина (Виноградского), скончавшегося в 1819 году. Он родился 6 марта 1766 г. в Москве. Его отец, священник и иконописец, служил в церкви Дмитрия Солунского на Ильинке. Окончил Перервинскую Духовную семинарию, затем Московскую Духовную академию. В 1789 г. стал преподавателем грамматики и риторики Троице-Сергиевской Духовной семинарии. В 1792 г. назначен префектом Троице-Сергиевской Духовной семинарии и преподавателем философии. В 1794 г. принял монашество и в том же году рукоположен во иеромонаха. В 1795 г. о.Августин становится ректором Троице-Сергиевской Духовной семинарии. В 1798 г. возведен в сан архимандрита Можайского Лужецкого монастыря. В 1801 г. он ректор Московской Духовной академии и настоятель Заиконоспасского монастыря. 6 февраля 1804 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. 28 декабря 1812 г. владыке было вверено управление Московской митрополией. 30 августа 1814 г. владыка Августин возведен в сан архиепископа. В этот период назначен членом Святейшего Синода. С 19 февраля 1818 г. - архиепископ Московский и Коломенский.

Сегодня день памяти архиепископа Московского и Коломенского Августина (Виноградского), скончавшегося в 1819 году. Он родился 6 марта 1766 г. в Москве. Его отец, священник и иконописец, служил в церкви Дмитрия Солунского на Ильинке. Окончил Перервинскую Духовную семинарию, затем Московскую Духовную академию. В 1789 г. стал преподавателем грамматики и риторики Троице-Сергиевской Духовной семинарии. В 1792 г. назначен префектом Троице-Сергиевской Духовной семинарии и преподавателем философии. В 1794 г. принял монашество и в том же году рукоположен во иеромонаха. В 1795 г. о.Августин становится ректором Троице-Сергиевской Духовной семинарии. В 1798 г. возведен в сан архимандрита Можайского Лужецкого монастыря. В 1801 г. он ректор Московской Духовной академии и настоятель Заиконоспасского монастыря. 6 февраля 1804 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. 28 декабря 1812 г. владыке было вверено управление Московской митрополией. 30 августа 1814 г. владыка Августин возведен в сан архиепископа. В этот период назначен членом Святейшего Синода. С 19 февраля 1818 г. - архиепископ Московский и Коломенский.

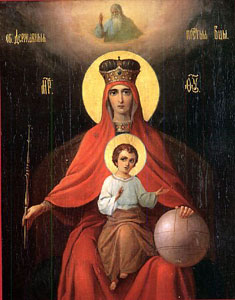

Преосвященный Августин был замечательным оратором и проповедником своего времени. Его речи и проповеди отличались торжественностью. Будучи в 1803 г. в Петербурге на чреде священнослужения, он своими речами обратил на себя всеобщее внимание. Сказанное им в 1807 г. слово по поводу заключения Тильзитского мира, произвело большое впечатление, и московский губернатор преподнес ему драгоценную панагию и послал один экземпляр речи Императору Александру I. Ораторский талант преосвященного Августина сыграл положительную роль в период Отечественной войны 1812 г. В это тревожное для России время преосвященный Августин управлял Московской епархией. Отличаясь чувством патриотизма, он своими речами воодушевлял московское ополчение на борьбу с неприятелем. 14 августа 1812 г. перед шеститысячным московским ополчением он отслужил молебен с водосвятием. 26 августа, в день Бородинской битвы, обносил иконы Владимирской, Смоленской, Иверской Богоматери вокруг Кремля, Китай и Белого города совместно с архиереями Ионою и Пафнутием (Грузинским). Перед приходом в Москву вражеских войск Наполеона преосвященный Августин сделал распоряжение относительно сохранения московских церквей. Самое ценное из них, а также патриаршую ризницу и синодальную библиотеку перевез в Вологду. Чудотворную Иверскую икону вывез во Владимир.

После освобождения столицы от неприятеля преосвященному Августину было поручено восстановить поруганные врагом святыню. С душевной скорбью обозревал он разгромленные и разграбленные церкви и монастыри столицы. В Чудовом монастыре мощи основателя монастыря святителя Алексия после усиленных поисков были найдены в кучах разодранных риз в притворе Благовещенской церкви. С великой радостью преосвященный Августин поставил их на прежнее место. Руки врага сорвали печать и замок с верхней гробницы, заключавшей в себе раку с мощами святителя Петра, митрополита Московского. Преосвященный Августин испросил разрешение Святейшего Синода оставить мощи святителя Петра открытыми навсегда. Открыв раку, он до земли поклонился и облобызал святые останки великого иерарха, потом совершил молебное пение, а по окончании Литургии окропил святой водой материалы, приготовленные для поновления икон в соборе.

Преосвященный Августин был цензором духовных книг, писал на латыни стихи. Николай Лесков в своем очерке «Из мелочей архиерейской жизни» цитирует заметку из журнала «Русский вестник», в которой дается такая характеристика архиепископа: «Преосв. Августин имел много превосходных качеств: он был весьма строг, но справедлив; консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда по-отечески бивал своею тростью, а не то и руками». Но как многие вспыльчивые люди, владыка был отходчив. Кончина преосвященного Августина в 1819 г. была мирна и безболезненна. Перед самой смертью он исповедовался, причастился, соборовался, сам начал читать отходную, но слабость одолела, и он сказал: «Продолжайте, силы оставляют меня, а я сию временную жизнь…» и умер. Похороны его происходили при огромном стечении москвичей. Похоронен в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры.

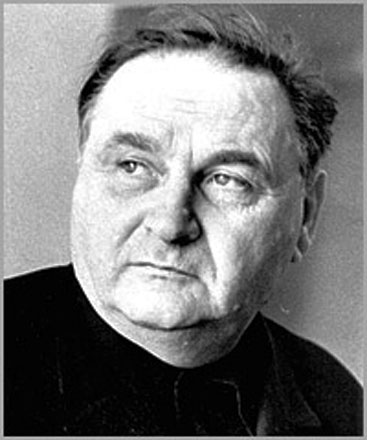

В этот день 2004 года скончался народный артист России Иван Петрович Рыжов. Он родился 25 января 1913 г. в Московской губернии. В 1935 г. Рыжов окончил училище при Московском театре Революции и остался там работать актером. В 1940 г. он пришел на киностудию «Союздетфильм», с 1945 г. работал в Театре-студии киноактёра. В огромном списке сыгранных им персонажей значатся в основном простые русские люди, мудрые и добрые. Даже эпизодические роли Рыжова всегда были колоритными и запоминающимися. Иван Петрович дебютировал в кино в 1939 г. в фильме «Кубанцы». Затем были картины «Кутузов», «Сказание о земле Сибирской», «Илья Муромец», «Дело было в Пенькове», «Тихий Дон», «Угрюм-река», «Тени исчезают в полдень» и многие другие. В 1980 г. Ивану Петровичу было присвоено звание Народный артист РСФСР. И.П.Рыжов скончался в московской больнице им. Боткина. Там же, в маленьком храме при больнице, прошло отпевание.

В этот день 2004 года скончался народный артист России Иван Петрович Рыжов. Он родился 25 января 1913 г. в Московской губернии. В 1935 г. Рыжов окончил училище при Московском театре Революции и остался там работать актером. В 1940 г. он пришел на киностудию «Союздетфильм», с 1945 г. работал в Театре-студии киноактёра. В огромном списке сыгранных им персонажей значатся в основном простые русские люди, мудрые и добрые. Даже эпизодические роли Рыжова всегда были колоритными и запоминающимися. Иван Петрович дебютировал в кино в 1939 г. в фильме «Кубанцы». Затем были картины «Кутузов», «Сказание о земле Сибирской», «Илья Муромец», «Дело было в Пенькове», «Тихий Дон», «Угрюм-река», «Тени исчезают в полдень» и многие другие. В 1980 г. Ивану Петровичу было присвоено звание Народный артист РСФСР. И.П.Рыжов скончался в московской больнице им. Боткина. Там же, в маленьком храме при больнице, прошло отпевание.

Сегодня также день памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Митрополита Лавра, отошедшего ко Господу 16 марта 2008 года.

Митрополит Лавр ( в миру Василий Михайлович Шкурла) родился в 1 января 1928 году в небольшой деревне Ладомирова у Свидника в русинской семье. Крестил его архимандрит Виталий (Максименко) — известный почаевский миссионер, впоследствии архиепископ. В 1939 году, в 11-летнем возрасте, он вступил в братство монастыря Преподобного Иова Почаевского (Словакия), в 1944 году стал послушником, в 1946 году вместе с монастырём переехал в Джорданвилль (США, штат Нью-Йорк), где вступил в братию Свято-Троицкого монастыря; принял гражданство США. В 1948 году в Троицком монастыре архиепископом Виталием (Максименко) был пострижен в рясофор, а вскоре и в мантию с именем Лавр. В 1950 году был рукоположён во иеродиакона; в 1954 — во иеромонаха. В том же году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию, став преподавателем Священного Писания Ветхого Завета и патрологии. В 1959 году — возведён в сан игумена, в 1966 г— в сан архимандрита. Хиротонисан во епископа Манхэттенского, викария Восточно-Американской епархии, 13 августа 1967 года и назначен секретарём Архиерейского Синода РПЦЗ. По смерти архиепископа Аверкия (Таушева) в апреле 1976 года, был избран братиею Свято-Троицкого монастыря настоятелем; переведён на Троицко-Сиракузскую кафедру.

Митрополит Лавр ( в миру Василий Михайлович Шкурла) родился в 1 января 1928 году в небольшой деревне Ладомирова у Свидника в русинской семье. Крестил его архимандрит Виталий (Максименко) — известный почаевский миссионер, впоследствии архиепископ. В 1939 году, в 11-летнем возрасте, он вступил в братство монастыря Преподобного Иова Почаевского (Словакия), в 1944 году стал послушником, в 1946 году вместе с монастырём переехал в Джорданвилль (США, штат Нью-Йорк), где вступил в братию Свято-Троицкого монастыря; принял гражданство США. В 1948 году в Троицком монастыре архиепископом Виталием (Максименко) был пострижен в рясофор, а вскоре и в мантию с именем Лавр. В 1950 году был рукоположён во иеродиакона; в 1954 — во иеромонаха. В том же году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию, став преподавателем Священного Писания Ветхого Завета и патрологии. В 1959 году — возведён в сан игумена, в 1966 г— в сан архимандрита. Хиротонисан во епископа Манхэттенского, викария Восточно-Американской епархии, 13 августа 1967 года и назначен секретарём Архиерейского Синода РПЦЗ. По смерти архиепископа Аверкия (Таушева) в апреле 1976 года, был избран братиею Свято-Троицкого монастыря настоятелем; переведён на Троицко-Сиракузскую кафедру.

20 октября 1981 года Архиерейским Синодом РПЦЗ, на основании определения Собора епископов, был возведён в сан архиепископа; 1 сентября 1984 года последовало решение о предоставлении ему права ношения бриллиантового креста на клобуке. 10 июля 2001 года Архиерейским Синодом РПЦЗ назначен заместителем Первоиерарха РПЦЗ, митрополита Виталия (Устинова). В ходе заседания Архиерейского Собора РПЦЗ 24 октября 2001 года, в день памяти святого апостола Филиппа от семидесяти, архиепископ Лавр был избран пятым Первоиерархом РПЦЗ. 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя в Москве вместе с Патриархом Московским Алексием II подписал Акт о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ.

Скончался Митрополит Лавр в Джорданвилле 16 марта 2008 года, в первую Неделю Великого поста, погребён в усыпальнице собора Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле в штате Нью-Йорк.

Завтра день памяти святого благоверного князя Даниила Московского.

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. В 1272 году князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший князь укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Часто благодаря благоверному князю, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить междоусобную брань.

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. В 1272 году князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший князь укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Часто благодаря благоверному князю, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить междоусобную брань.Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.

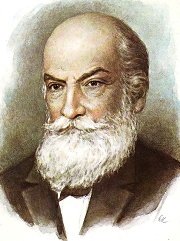

Завтра мы также вспоминаем выдающегося русского ученого, «отца русской авиации», основоположника современной гидроаэродинамики Николая Егоровича Жуковского, скончавшегося 17 марта 1921 г.

Завтра мы также вспоминаем выдающегося русского ученого, «отца русской авиации», основоположника современной гидроаэродинамики Николая Егоровича Жуковского, скончавшегося 17 марта 1921 г.Он родился 5 января 1847 г. в одном из сел Владимирской области в семье инженера-путейца. Получив образование на физико-математическом факультете Московского университета, Жуковский некоторое время работал преподавателем физики и математики в гимназии, а затем доцентом по кафедре аналитической механики Московского высшего технического училища (МВТУ) и МГУ. В 1894 г. Жуковский был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а в 1900 г. выдвинут кандидатом в действительные члены Академии, но снял свою кандидатуру, не желая оставлять преподавание в Московском университете. В 1905 г. Жуковский был избран президентом Московского математического общества.

Под руководством ученого был создан первый в Европе аэродинамический институт. В том же году Жуковский организовал воздухоплавательную секцию в обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 1913 г. Жуковский преподавал на курсах офицеров-летчиков при МВТУ, там же было создано авиационное расчетно-испытательное бюро, в котором под руководством ученого разрабатывались методы аэродинамического и прочностного расчета самолетных конструкций. Во время Первой мировой войны Жуковский разрабатывал теорию бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских снарядов, читал курс по баллистике, воздухоплаванию, специальным вопросам гидромеханики и работал над различными проблемами теоретической механики.

Завтра мы также вспоминаем генерала А.А.Брусилова (1853-1926).

Завтра мы также вспоминаем генерала А.А.Брусилова (1853-1926). Завтра мы вспоминаем крупного русского ученого, председателя Киевского губернского отдела Союза Русского Народа профессора Петра Васильевича Никольского, скончавшегося в 1940 г.

Завтра мы вспоминаем крупного русского ученого, председателя Киевского губернского отдела Союза Русского Народа профессора Петра Васильевича Никольского, скончавшегося в 1940 г.Он родился 1 сентября 1858 г. в Тамбовской губернии в семье священника. Образование получил в Тамбовской семинарии и на медицинской факультете сначала Московского, а затем Киевского университета. Его специализацией стали кожные и венерические заболевания. В 1899 г. стал профессором Варшавского университета, в 1905 г. в связи с временным закрытием университета перебрался в Киев, где окунулся в самую гущу борьбы с революцией, в чем главную роль отводил православным братствам. Никольский принял активное участие в деятельности монархических организаций, часто выступал с докладами, был участником монархических съездов и конференций. В 1911-12 гг. был председателем Киевского губернского отдела СРН.

После возобновления работы Варшавского университета вернулся в Царство Польское. В годы Первой мировой войны принимал активное участие в борьбе с немецким засильем в русской медицине. В 1916 г. Варшавский университет в связи с ухудшением военного положения был эвакуирован, медицинский факультет переехал в Ростов-на-Дону. Здесь Никольский встретил революцию и гражданскую войну. Возможно, переезд уберег его от расправы чекистов, ведь многие его единомышленники в Киеве были убиты во время "красного террора" 1918-19 гг. Кроме того, профессия Никольского после колоссального падения нравов, которое принесла с собой революция, была очень востребованной, венерологи ценились на вес золота. Никольский не только уцелел в революционной мясорубке, ему удалось воспитать целую плеяду своих учеников. Скончался и похоронен в Ростове.

Также завтра мы вспоминаем исследователя Арктики, капитана дальнего плавания, писателя, Героя Советского Союза К.С.Бадигина (1910-1984).

Также завтра мы вспоминаем исследователя Арктики, капитана дальнего плавания, писателя, Героя Советского Союза К.С.Бадигина (1910-1984).