Как правильно учить ребенка основам веры? Как не навредить? Как показать ребенку всю глубину христианства, всю его красоту, как не отпугнуть? Эти вопросы мучают, наверное, всякого родителя, который пытается приобщить детей к вере. Теми же вопросами задавался молодой Корней Чуковский, когда подрастали его дети.

Как правильно учить ребенка основам веры? Как не навредить? Как показать ребенку всю глубину христианства, всю его красоту, как не отпугнуть? Эти вопросы мучают, наверное, всякого родителя, который пытается приобщить детей к вере. Теми же вопросами задавался молодой Корней Чуковский, когда подрастали его дети.Можно ли считать Чуковского авторитетом в области религиозного воспитания? О собственных его отношениях с Богом трудно рассказать в двух словах - подробную статью Павла Крючкова об этом "Фома" опубликовал несколько лет назад*. Весьма вероятно, что необходимость воспитывать детей в Православии была для молодого Чуковского в основном продиктована культурными соображениями и внешними условиями: семья (как минимум формально) считалась православной, с детьми ходили в церковь, водили их причащаться. Младшие Чуковские в конечном итоге от Церкви отошли, и родители их не удерживали. Историческая обстановка не способствовала сохранению хотя бы внешнего православного уклада во времена исторических катаклизмов: взросление детей Корнея Ивановича пришлось на эпоху войн и революций, когда весь строй жизни был уничтожен до основания.

И все-таки к Чуковскому стоит прислушаться: он понимал ребенка как никто другой. Он едва ли не первым в России стал внимательно исследовать внутренний мир ребенка. Он читал - по-русски и по-английски - всю доступную ему новую литературу по педагогике и детской психологии, но каждую научную теорию поверял живым опытом отцовства. Принимать в расчет психологические особенности ребенка, учитывать этапы его возрастного развития - это в начале ХХ века было ново не только для православной педагогики, но и для педагогики в целом.

"Одна нога на луне..."

О религиозном воспитании детей Чуковский писал дважды, и оба раза в 1911 году, когда его дети были еще совсем маленькими: Борису было два года, Лиде четыре, Коле семь лет. У Лидочки вопросы только начинались - а вот у Коли их было множество: "Когда Бог спит? Есть ли у Него жена? И как это Он вездесущий?"Тут-то молодой отец и попался в ловушку, о которой подробно рассказал в статье "Малые дети и великий Бог". Статья эта вышла в газете "Речь" в том же 1911 году и впоследствии не входила ни в одно собрание сочинений Корнея Ивановича. Рассказывается в ней о детях Лялечке и Куке, в которых отлично угадываются Лидочка и Коля. Лялечка сожалеет, что Христос "пошел и распялся" - был бы дедушка, "старенький, добренький, я бы его любила". Кука воспринимает Бога как удивительного фокусника и говорит о Нем "с каким-то спортсменским азартом: "У него миллионы тысяч глаз!! Он бежит и лежит в одно время! Одна нога на луне, другая на крыше! Он режет Себя на кусочки и - пролезет в любую дырочку!"

Говорить о Боге с дошкольниками в самом деле очень трудно - это, наверное, знает каждый родитель (ну, кроме книжных родителей благочестивых малюток, которые всё знают с самого начала). Скажешь, что Бог добрый - потребуют у Него в молитве новый велосипед и обидятся, что тот не упал с неба сию минуту. Расскажешь о том, что Он вездесущий - откажутся входить в спальню, пока Он оттуда не выйдет. Помнится, я однажды сыну, тогда трехлетнему, сказала, что в церковь мы идем молиться Богу, - так он по возвращении рассказывал, что видел там Бога: золотого, бородатого, и все ему кланялись. А потом спросил, зачем Богу сумочка. "Какая сумочка?" - "Из которой дым идет". Так же конкретно мыслит и мальчик Тёма, герой прелестного маленького рассказа Марии Кондратовой "Хорошо, когда их три": он путем простых умозаключений понял, что у Бога была бабушка, а вспомнив икону "Троица", решил, что бабушек, как у него самого, было три.

Об этой особенности детской психики Чуковский и пишет: "Вообще это сплошное отчаяние говорить с ребятами о Боге. Они всё понимают буквально, их мышление - предметное, вещное, отвлеченных понятий у них нет, и, преждевременно сообщая им о различных качествах Божьих, мы тем самым невольно побуждаем их богохульствовать, подстрекаем, так сказать, к кощунству".

Он рассказывает, как Кука, впечатленный всеведением Бога, "не раз чертил на клеенке стола многоглазое, многоухое чудище и шептал мне на ухо, что это "Бох"". Вспоминает пятилетнего мальчика, который "вылепил из глины трехголового идола, уверенный, что это и есть святая, единосущная Троица!" Чуковский убеждает родителей, что нельзя ругать ребенка за то, что кажется нам кощунством: ведь малыш сводит все к тому, что ему позволяет понять его небольшой и очень конкретный опыт; к тому, что он может вообразить в знакомых образах и красках. "Ему надо понять, а понять он может только уподоблением всего чуждого обыкновенным земным фактам. Отсюда - откровенное материалистическое направление детской теологии".

Иногда взрослому кажется кощунством простая попытка ребенка разобраться в происходящем. Четырехлетний сын моей подруги, которому мама рассказала о Крестном ходе в Великую пятницу, запротестовал: "Это не настоящая Плащаница, это чучело!" Звучит жутко - а ведь ребенок просто не нашел в своем лексиконе слова "копия"... Но проблема на самом деле глубже: как объяснить не понимающему символов четырехлетке символическое значение выноса Святой Плащаницы? А православный педагог Софья Куломзина вспоминала, как однажды дети, которым учительница рассказала о том, что в Причастии принимается Тело и Кровь Христовы, перепугались и отказались причащаться.

Чуковский в своей статье предупреждает: пытаться объяснять малышам догматы веры - это только зря вводить их в грех. "Даже благость Божию - и ту дети воспринимают как дети. Они молятся Богу о ниспослании им шоколада Кайэ, о комнатном Блерио (французский конструктор самолетов и пилот начала ХХ века. - И. Л.) или о рыболовных крючках, - и горе тому Богу, который глух к их мольбам! Они его отвергнут, забракуют, как и всякие другие дикари. "Обычною причиною религиозного сомнения в детстве, - говорит У. Друммонд, - является неполучение непосредственного удовлетворения в ответ на молитву"".

Обида на Бога, ожидание страшного наказания, попытки искушать Господа (а вот если попросить Его бросить с неба сто рублей - бросит?) - все это слишком трудные материи для детского сознания, а спровоцировать младенческое богоборчество неосторожным словом очень легко.

Бутербродная жертва

Ребенок многое принимает за чистую монету: мир в его глазах непознаваем, чудесен и одушевлен. Чудеса для него реальны, деревья живые, звери умеют говорить, а под кроватью живут страшные чудовища, которых надо умилостивить. "Я в детстве думал, что в шкафу живет Страшилик и по ночам выходит, - поделился со мной 11-летний сосед Саша. - Я ему приносил бутерброды, чтобы он меня не съел, и ставил перед шкафом. А к утру они пропадали. Я только потом узнал, что их наша собака ела". А Чуковский в своей статье рассказывает о страшном божестве по имени Убзика, в которого он сам верил в детстве: это Убзика утащил сандалию, это он унес внезапно пропавших кошкиных котят, это ему доставались выпавшие молочные зубы...Для ребенка первобытное мышление - не кощунственно, а естественно. Ребенок будет строить свои мифы и сказки из любого подручного материала, и если давать ему только христианство, то сделает игру и сказку из него. Ребенок восприимчив к чуду, и это чистое, доверчивое состояние детской души протоиерей Василий Зеньковский называл "религиозной одаренностью". И сказочный период детства замечательно подходит для того, чтобы не упустить этой одаренности - чтобы позволить ребенку взять все самое лучшее из этого таинственного, яркого, насыщенного чудесами времени, воспользоваться им, чтобы заронить в детскую душу не догмат, а теплоту, восхищение и любовь.

В своей статье (тоже 1911 года) "Матерям о детских журналах" Чуковский размышляет о том, какое чтение годится для религиозного воспитания детей. Он вполне солидарен с современными ему авторами, которые утверждали, что ребенку трудно понять ветхозаветного Бога с морами и язвами, что преподаваемый в школе Закон Божий совершенно оторван от детского опыта. "Мы, например, твердим ему на уроке Закона Божьего: "Отдай всю одежду, до последней рубашки!" - но интересно бы посмотреть на ту маменьку, которая поощряла бы сына к ежедневному раздаванию своих новых штанишек и курточек". Все это верно, и все эти претензии к религиозному воспитанию совершенно справедливы, говорит Чуковский, если бы не одно обстоятельство: васильки. И цитирует прелестную, нежную сказку из журнала "Тропинка" - о том, как Бог послал на землю святого Василия и дал ему райских семян, и тот засеял ими проклятую гору Голгофу, где росли только колючки, репейник, белена и дурман...

Нет, в "Тропинке" Чуковскому тоже не нравятся стихи о том, "что Христовы страдания были нужны для неведомых божественных целей" или что святая Дева, "любимая в Слове", "воплотила зарю Божьего света" и "всемогущею стопою сокрушила главу коварному змею". Куда более подходящими для малышей ему кажутся другие стихи и сказки в журнале: в одной "Господь разбивает на кусочки старую луну и делает из осколков звездочки", в других "разговаривает с совою и дает ей поручения", "заключает условие со Снегом" и "приказывает Старичку-Часовичку нести бремя веков". Все это - родное, милое ребенку, все это приближает к нему Бога. Это - "религия с мясом и костями, "теплая", "кровеносная" религия, а не та абстракция, которая занесена в "одобренный и рекомендованный" учебничек".

Корней Иванович убежден: самая питательная среда для детского религиозного чувства - это русский быт. "Не школьная религия, не догматическая, не "бессеменное зачатие" и не "искупление рода человеческого", а религия бытовая, народная, национальная - такая близкая к нам, такая несомненная, переплетающаяся с нашей природой, с нашими деревьями, снегами, свиньями, курами, - почти растущая в наших лесах, почти текущая в наших реках, - вот где необходимая религиозная пища для наших детей".

Чуковский сочувственно цитирует известного педагога Петра Каптерева: "Православная Русская Церковь, церковно-православное христианство есть не только известное религиозное воззрение, но и известный уже уклад жизни, своеобразный быт, сумма народных особенностей. Праздники Рождества и Крещения с колядами, елками, гаданьями, зимними катаньями и удовольствиями, праздник Пасхи с весенним солнцем, куличами и пасхами, красными яйцами, христосованием и разговением после долгого поста, Крещенское водосвятие с купаньем в проруби желающих, Великий пост, службы Страстной недели с звонами и свечками, говенье, Троица с березками, молебны, панихиды, просвирки, лампадки, колокольный звон - все это сделалось элементом быта у русского народа, все это выражает известный уклад жизни, а не только религию".

Непосредственное ощущение близости Бога воспитывает любовь лучше, чем книжное поучение. В самом деле, достаточно почитать Шмелева, чтобы понять, как ребенок пропитывается христианством, вбирает его из повседневности.

Эпоха варварства

В начале двадцатого века психологи впервые высказали идею о том, что развитие человеческой психики повторяет развитие цивилизации - сейчас это формулируют как "онтогенез повторяет филогенез". Значит, ребенок должен пройти в сокращенном виде все стадии развития человечества - от первобытной до цивилизованной. Концепцию эту со временем сменили другие, более точно описывающие развитие детской психики. Но главная мысль Чуковского актуальности не утратила: религиозное воспитание должно учитывать возраст ребенка и особенности этого возраста, иначе это похоже на отрывание хвостов головастикам, чтобы они были больше похожи на взрослых лягушек.Не надо бояться сказки в детском восприятии христианства. Так и предчувствую опасения взрослых: а не кощунство ли - сочинять про Бога и какую-то сову? Не кощунство ли - сеять васильки на Голгофе? Уж очень многого нынешние православные боятся как неканонического, еретического.

Не надо бояться стихийного детского язычества, всех этих страшиликов в шкафах и убзик, похищающих сандалии. Это только стадия в развитии детской души, убеждает Чуковский: "У трехлетнего ребенка и Бог трехлетний. Что же! Ребенок растет, а с ним растет и Бог".

"Подождите немного, - говорит он дальше, - и дети из дикарей станут варварами, и их, особенно мальчиков, увлечет в Библии другое: сражения, события, преступления, драматические, героические действия, казни, интриги, герои.

Но эпоха варварства минет, наступит стадия "культуры" - и тогда станет доступен детям Новый Завет, и обаяние любви к ближнему, - а потом и философия христианства".

И в самом деле: пяти-шестилетние уже с удовольствием слушают о приключениях и сражениях. Девочки - о Моисее в тростниковой корзиночке, мальчики - о Давиде и Голиафе, о Самсоне, перебившем филистимлян ослиной челюстью.

А дальше год за годом один за другим будут возникать трудные вопросы: о жизни после смерти, о свободе воли, о смысле жизни и смысле страдания... И чтобы справиться с ответами на них, и ребенку, и взрослому нужно не только знание догмата, но и золотой запас любви, тепла и доверия к Богу. И дошкольное детство - самый подходящий возраст для того, чтобы подарить ребенку этот запас - чудо и счастье христианства.

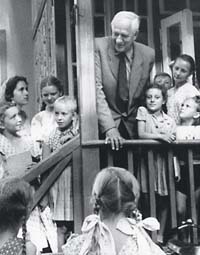

Фото из архива Елены Чуковской

*См. статью Павла Крючкова "Корнеева радость" в N 6 (23) "Фомы" за 2004 год. - Ред.

Протоиерей Алексий Уминский,

настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, Москва

"Господи, спаси Бармалея!"

Конечно, замечательно, что Корней Иванович интересовался этой темой, замечательно, что признавал важность религиозного воспитания детей, но, по всей видимости, он не имел живого опыта общения с Богом и потому, рассказывая детям о Боге, говорил о неком отвлеченном понятии, о таких свойствах Бога, как всемогущество, вездесущность и так далее. Неудивительно, что его же собственные дети его не поняли. Отсюда же и его слова: "Это сплошное отчаяние - говорить с ребятами о Боге".

На самом же деле говорить с детьми о Боге очень просто - потому что детям надо в первую очередь рассказывать о Боге как о любящем Отце, как о Создателе мира, о Его всепокрывающей любви, о нравственном законе.

Дети очень легко воспринимают молитву. Дети, особенно в Православии, окружены прекрасным изобразительным рядом: иконы, богослужебное пение, убранство храма. И не надо бояться, что поначалу маленький ребенок принимает батюшку за Бога. Это нормально, все дети начинают с этого. Помню, в нашем приходе однажды родители спросили дочку, что ей больше всего понравилось в храме. "Батюшка понравился!", - ответила она. - "А какой именно батюшка? - уточнили родители. У нас ведь их несколько". - "Батюшка Христос понравился!" - сказала девочка. Но очень скоро дети перестают путать Бога и священника.

Впрочем, если вернуться к совету Чуковского прививать детям бытовую сторону Православия - просфорочки, елочки и так далее, то я считаю это тупиковым путем. Той бытовой религиозности, о которой когда-то писал Иван Шмелев, больше нет, и вряд ли уже когда будет. А если создавать ее искусственно, то получится театр. Бога за этим не будет.

*В финале "Доктора Айболита" Бармалей раскаялся в своих злодеяниях и был прощен. - Ред.

http://www.foma.ru/article/index.php?news=3841