Сегодня мы вспоминаем крепостную актрису, ставшую графиней, П.И.Ковалеву (Жемчугову) (1768-1803).

Сегодня мы вспоминаем крепостную актрису, ставшую графиней, П.И.Ковалеву (Жемчугову) (1768-1803).

Прасковья Ивановна Ковалева (Жемчугова), графиня Шереметева (1768-1803), актриса крепостного театра графов Шереметевых. Дочь кузнеца из подмосковного села Кусково, принадлежавшего Шереметевым. В семь лет была взята в барский дом и воспитывалась там среди других детей, определенных к театру. Обладая редким по красоте голосом (лирическое сопрано), драматическим талантом, великолепными сценическими данными и мастерством, Ковалева (по сцене Жемчугова) с 1780-х стала первой актрисой шереметевского театра.

Личная судьба крепостной актрисы сложилась непросто. До 1798 г. она была крепостной. Ее брак с обер-гофмаршалом Н.П.Шереметевым был официально оформлен только за два года до ее смерти. Напряженная работа в театре, тяжелые личные переживания подорвали здоровье актрисы. Она умерла в 1803 г. вскоре после рождения сына. В память о ней Н.П.Шереметев построил Странноприимный дом (ныне в этом здании - Институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского).

Сегодня мы также чтим память видного церковного деятеля, мыслителя и историка митрополита Киевского Евгения, скончавшегося 23 февраля 1837 года.

Он родился 18 декабря 1767 года в семье бедного священника и в миру звался Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. В 10 лет осиротев, он поступил в архиерейский хор, затем получив образование в Воронежской духовной семинарии и Московской Славяно-греко-латинской академии, Е.А.Болховитинов служил преподавателем, а затем ректором Воронежской духовной семинарии. В 1800 г. он принял монашество, и вскоре стал учителем философии, красноречия и префектом Александро-Невской духовной семинарии в Петербурге. Последовательно занимал пост викария Новгородского (с 1804 г.), епископа Вологодского (с 1808 г.), Калужского (с 1813 г.), Псковского (с 1816 г.) и митрополита Киевского (с 1822 г.).

Он родился 18 декабря 1767 года в семье бедного священника и в миру звался Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. В 10 лет осиротев, он поступил в архиерейский хор, затем получив образование в Воронежской духовной семинарии и Московской Славяно-греко-латинской академии, Е.А.Болховитинов служил преподавателем, а затем ректором Воронежской духовной семинарии. В 1800 г. он принял монашество, и вскоре стал учителем философии, красноречия и префектом Александро-Невской духовной семинарии в Петербурге. Последовательно занимал пост викария Новгородского (с 1804 г.), епископа Вологодского (с 1808 г.), Калужского (с 1813 г.), Псковского (с 1816 г.) и митрополита Киевского (с 1822 г.).

Будущий митрополит был членом Российской академии и Общества истории и древностей российских. До принятия монашеского сана он увлекался западно-европейскими просветителями, уповал на всемогущество человеческого разума. Однако после принятия монашества (в результате смерти жены и троих детей) он кардинально изменил свои воззрения. Со временем митрополит Евгений стал последовательным консерватором, который отказывался принимать всевозможные "новизнолюбивые" теории за их интеллигентский деспотизм и целенаправленное подавление творческого потенциала человека при помощи "прогрессивных" и "гуманных" идей.

Митрополит Евгений был также выдающимся для своего времени историком и архивистом. Он много ездил по монастырям, разбирал архивы, списывал надписи; по его распоряжению в архиерейский дом целыми возами доставляли разного рода архивный материал, среди которого находились такие памятники, как сочинения Иосифа Волоцкого, Зиновия Отенского и др. Он прославился такими работами как "Полное описание жизни преосвященного Тихона", "Историческое изображение Грузии", "Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии", издал "Памятный церковный календарь", заключающий в себе немало материала для "Истории российской иерархии" и многими другими. Но главным трудом его жизни стал "Словарь духовных писателей России", который владыка составлял более двадцати лет.

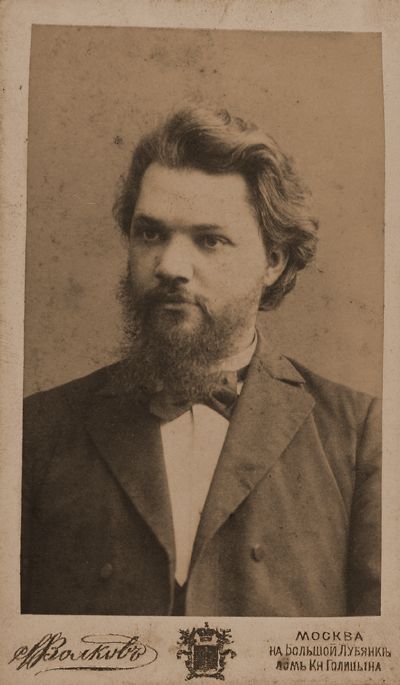

Также сегодня мы вспоминаем религиозного философа А.И.Введенского (1861-1913).

Также сегодня мы вспоминаем религиозного философа А.И.Введенского (1861-1913).

Алексей Иванович Введенский родился 14 мая 1861 г. в г. Серпухов Московской губ. в семье священника. Окончил Волоколамское Духовное училище (ДУ), затем Вифанскую Духовную семинарию (ДС). В 1882-1886 гг. учился в МДА, которую окончил со степенью кандидата богословия и назначен преподавателем латинского языка в Вологодскую ДС. В 1887 г. избран советом МДА на кафедру истории философии в должности исполняющего обязанности доцента (с сент. 1891 г. доцент). В 1891 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1892 г. Введенский занял в МДА кафедру метафизики и логики. С 1892 по 1912 гг. экстраординарный профессор, ординарный профессор, заслуженный ординарный профессор МДА. В 1909-1910 гг. Введенский представляет МДА в комиссии при Святейшем Синоде по разработке нового устава духовных академий. В понимании религиозной сущности философского познания Введенский был близок к идеям Вл. С. Соловьева и русских религиозных философов начала XX в. (прот. Сергия Булгакова, свящ. Павла Флоренского и др.). По мнению священника П.Флоренского, для Введенского церковная наука - это «величественный идеал духовного опознания всей действительности», «цельное жизнепонимание, опирающееся на начала церковности» А.И.Введенский скончался в 1913 г. Похоронен на Миусском кладбище в Москве.

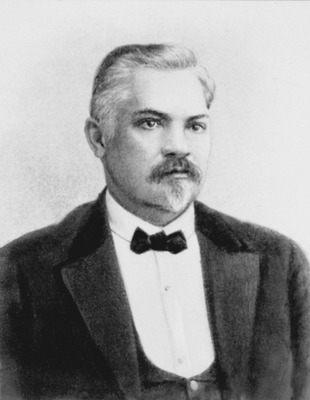

В этот день 1925 года скончался философ-идеалист, психолог, логик Александр Иванович Введенский. Он родился 19 марта 1856г. в Тамбове. Окончив гимназию, поступил на математический факультет Московского университета, откуда перешёл в Петербургский университет. В Петербурге Введенский перешёл на историко-филологический факультет. Здесь он учился у таких преподавателей как М.И.Владиславлев (философия) и К.Н.Бестужев-Рюмин (история). В 1888г. Введенский защитил диссертацию на степень магистра философии и в 1890г. возглавил кафедру философии в Санкт-Петербургском университете. Александр Иванович с 1890 г. до конца жизни был профессором Петербургского университета. Он состоял также профессором ряда других учебных заведений: военно-юридической академии, историко-филологического института, женского педагогического института и высших женских курсов Раева. Введенский долго читал философию на так называемых Бестужевских высших курсах. С 1899 г. Введенский был председателем Санкт-Петербургского философского общества, которое при его содействии было образовано в 1897г. и просуществовало до 1917г. В своих сочинениях «О пределах и признаках одушевления» (1892) и «Психология без всякой метафизики» (1914) Введенский ставил вопрос о выведении за пределы психологии учения о душе и о сущности психического. В 20-х годах Введенский, активно участвуя в философских спорах, выступал против материализма и марксизма. Умер в Ленинграде.

Сегодня также день памяти радиотехника, член-корреспондента Академии наук СССР Михаила Александровича Бонч-Бруевича, скончавшегося в 1940 году. Он родился 9 февраля 1888г. в Орле. В 1909 г. окончил Инженерное училище в Петербурге, там же в 1914г. Офицерскую электротехническую школу. С 1922г. состоял профессором Московского высшего технического училища, с 1932г. профессором Ленинградского института инженеров связи, ныне носящего его имя. В 1916-1919 гг. занимался созданием электронных ламп и впервые организовал их отечественное производство. В 1918г. Михаил Александрович становится во главе Нижегородской радиолаборатории, объединившей лучших русских радиоспециалистов того времени. В том же году он предложил схему переключающего устройства, впоследствии названного триггером. Под его руководством проектировалась и в 1922г. была построена в Москве первая мощная радиовещательная станция, начавшая свою работу в августе 1922 года – Московская центральная радиотелефонная станция. Под руководством Бонч-Бруевича спроектирована и в 1922г. построена первая в мире мощная (12-киловаттная) радиовещательная станция им. Коминтерна в Москве. В 1919-25 гг. он создал конструкцию мощной генераторной радиолампы с водяным охлаждением и разработал схемы радиотелефонных станций. В 1924-1930 гг. под руководством Бонч-Бруевича изучались особенности распространения коротких радиоволн, разработаны первые в мире коротковолновые направленные антенны и построены коротковолновые линии дальней радиосвязи. В конце 1928 г. М.А.Бонч-Бруевич работал в Центральной радиолаборатории Треста заводов слабого тока в Ленинграде, а также преподавал на кафедре радиотехники Ленинградского электротехнического института связи. В 1931г. М.А.Бонч-Бруевич был избран член-корреспондентом АН СССР. Скончался в Ленинграде.  В этот день 1975 года скончался философ и мыслитель, теоретик европейской культуры и искусства Михаил Михайлович Бахтин. Он родился 5 ноября 1895г. в Орле в многодетной семье банковского служащего. По словам Бахтина, учился в Петроградском и Новороссийском университетах (документальных подтверждений нет); университет не окончил. С 1918 г. жил в Петрограде, преподавал в единой трудовой школе. В 1928г. Бахтин вместе с рядом других ленинградских интеллигентов был арестован и приговорен к пяти годам Соловецкого лагеря. Издание в июне 1929г. первой книги Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», помогло хлопотам жены и друзей – приговор заменили на 5 лет ссылки в Кустанай. После окончания ссылки в 1936г. из-за запрета проживать в крупных городах устроился на работу в Мордовский педагогический институт в Саранске, где с перерывами преподавал до 1961г. В 1945г. Бахтин предоставил в ВАК свою диссертацию о Франсуа Рабле на соискание степени доктора наук; диссертация вызвала идеологическую критику, её вернули автору на доработку, а затем присвоили лишь кандидатскую степень. Практически забытый современниками, Бахтин был возвращён в научное пространство СССР в 1960-е годы группой единомышленников, признавшей его своим учителем: в 1960 году получил коллективное письмо от литературоведов В.В.Кожинова, С.Г.Бочарова, Г.Д.Гачева, В.Н.Турбина. В 1969г. Бахтин переехал в Москву, издал книгу о Рабле, переиздал книгу о Достоевском, подготовил сборник статей о литературе. Бахтин по праву считается создателем новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Исследуя художественные принципы романа Франсуа Рабле, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. Основные работы Бахтина вскоре были переведены и получили очень широкую известность на Западе. В Англии при Шеффилдском университете существует Бахтинский Центр, ведущий научную и учебную работу.

В этот день 1975 года скончался философ и мыслитель, теоретик европейской культуры и искусства Михаил Михайлович Бахтин. Он родился 5 ноября 1895г. в Орле в многодетной семье банковского служащего. По словам Бахтина, учился в Петроградском и Новороссийском университетах (документальных подтверждений нет); университет не окончил. С 1918 г. жил в Петрограде, преподавал в единой трудовой школе. В 1928г. Бахтин вместе с рядом других ленинградских интеллигентов был арестован и приговорен к пяти годам Соловецкого лагеря. Издание в июне 1929г. первой книги Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», помогло хлопотам жены и друзей – приговор заменили на 5 лет ссылки в Кустанай. После окончания ссылки в 1936г. из-за запрета проживать в крупных городах устроился на работу в Мордовский педагогический институт в Саранске, где с перерывами преподавал до 1961г. В 1945г. Бахтин предоставил в ВАК свою диссертацию о Франсуа Рабле на соискание степени доктора наук; диссертация вызвала идеологическую критику, её вернули автору на доработку, а затем присвоили лишь кандидатскую степень. Практически забытый современниками, Бахтин был возвращён в научное пространство СССР в 1960-е годы группой единомышленников, признавшей его своим учителем: в 1960 году получил коллективное письмо от литературоведов В.В.Кожинова, С.Г.Бочарова, Г.Д.Гачева, В.Н.Турбина. В 1969г. Бахтин переехал в Москву, издал книгу о Рабле, переиздал книгу о Достоевском, подготовил сборник статей о литературе. Бахтин по праву считается создателем новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Исследуя художественные принципы романа Франсуа Рабле, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. Основные работы Бахтина вскоре были переведены и получили очень широкую известность на Западе. В Англии при Шеффилдском университете существует Бахтинский Центр, ведущий научную и учебную работу.  В этот день 2009 года скончался генеральный конструктор ЦСКБ «Прогресс», дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Дмитрий Ильич Козлов. Он родился 1 октября 1919 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. В 1937г. поступил в Ленинградский военно-механический институт, закончил который в 1945г. после демобилизации в 1944 г. по ранению из рядов Советской Армии. В дальнейшем вся жизнь Дмитрия Ильича связана с созданием ракетно-космической техники. С 1946г. он вместе с С.П.Королевым создавал баллистические ракеты, первую ракету с атомным зарядом, был ведущим конструктором самой знаменитой ракеты С.П.Королева – «Р7», которая выводила на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Для налаживания массового производства «семерки» С.П.Королев в 1958г. назначил Дмитрия Ильича начальником Куйбышевского филиала своего конструкторского бюро, в последствии известного в городе как Центральное специализированное конструкторское бюро – ЦСКБ. Под руководством Козлова Д.И. создано целое семейство космических ракет, несколько поколений специальных технологических и биологических спутников: «Фотон», «Ресурс», «Бион», а также спутников – разведчиков: «Зенит», «Янтарь», «Орлец». Впечатляет послужной список Д.И.Козлова - Генеральный директор, Генеральный конструктор Государственного НП - РК центра «ЦСКБ – Прогресс», доктор технических наук, профессор, член корреспондент РАН, действительный член Академии технологических наук, Академик Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, Российской инженерной Академии, Почетный член Академии навигации и управления движением РФ. Д. И. Козлов - Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, премии советских профсоюзов, Государственной премии РФ, заслуженный работник промышленности СССР, заслуженный деятель науки и техники РФ, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, четырех орденов Ленина, и многих других орденов и медалей, автор более 150 научных трудов.

В этот день 2009 года скончался генеральный конструктор ЦСКБ «Прогресс», дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Дмитрий Ильич Козлов. Он родился 1 октября 1919 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. В 1937г. поступил в Ленинградский военно-механический институт, закончил который в 1945г. после демобилизации в 1944 г. по ранению из рядов Советской Армии. В дальнейшем вся жизнь Дмитрия Ильича связана с созданием ракетно-космической техники. С 1946г. он вместе с С.П.Королевым создавал баллистические ракеты, первую ракету с атомным зарядом, был ведущим конструктором самой знаменитой ракеты С.П.Королева – «Р7», которая выводила на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Для налаживания массового производства «семерки» С.П.Королев в 1958г. назначил Дмитрия Ильича начальником Куйбышевского филиала своего конструкторского бюро, в последствии известного в городе как Центральное специализированное конструкторское бюро – ЦСКБ. Под руководством Козлова Д.И. создано целое семейство космических ракет, несколько поколений специальных технологических и биологических спутников: «Фотон», «Ресурс», «Бион», а также спутников – разведчиков: «Зенит», «Янтарь», «Орлец». Впечатляет послужной список Д.И.Козлова - Генеральный директор, Генеральный конструктор Государственного НП - РК центра «ЦСКБ – Прогресс», доктор технических наук, профессор, член корреспондент РАН, действительный член Академии технологических наук, Академик Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, Российской инженерной Академии, Почетный член Академии навигации и управления движением РФ. Д. И. Козлов - Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, премии советских профсоюзов, Государственной премии РФ, заслуженный работник промышленности СССР, заслуженный деятель науки и техники РФ, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, четырех орденов Ленина, и многих других орденов и медалей, автор более 150 научных трудов.