Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) - благословляющий Божественный Младенец - Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) - благословляющий Божественный Младенец - Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила. Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI - XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского Мстиславом Андреевичем, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, - враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря. Ныне икона «Знаменье» Новгородская находиться для поклонения на аналое перед амвоном в новгородской Софии.

Сегодня также день памяти священномученика Кронида (в миру Любимова Константина Петровича), расстрелянного в 1937 году. Он родился 13 мая 1859 года в селе Левкиево Волоколамского уезда Московской губернии. Константин Любимов обучался в Волоколамском духовном училище, но курса не окончил и в 1878 г. поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где в течение испытательного срока исполнял различные послушания. 4 января 1883 г. он подал прошение о принятии его в число послушников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. К тому времени прошло пять лет его испытательного срока. 28 марта 1888 г. соборный иеромонах Авраамий в Гефсиманском скиту Лавры совершил постриг послушника Константина в монашество с наречением имени Кронид.

Сегодня также день памяти священномученика Кронида (в миру Любимова Константина Петровича), расстрелянного в 1937 году. Он родился 13 мая 1859 года в селе Левкиево Волоколамского уезда Московской губернии. Константин Любимов обучался в Волоколамском духовном училище, но курса не окончил и в 1878 г. поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где в течение испытательного срока исполнял различные послушания. 4 января 1883 г. он подал прошение о принятии его в число послушников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. К тому времени прошло пять лет его испытательного срока. 28 марта 1888 г. соборный иеромонах Авраамий в Гефсиманском скиту Лавры совершил постриг послушника Константина в монашество с наречением имени Кронид.Через полтора года, 25 сентября 1889 г., отец Кронид был рукоположен в сан иеродиакона, а 23 мая 1892 г. в сан иеромонаха. 11 мая 1906 г. иеромонах Кронид за Божественной литургией в Троицком храме Санкт-Петербургского Троицкого подворья был возведен митрополитом Московским и Коломенским Владимиром в сан игумена, а 9 мая 1908 г. - в сан архимандрита.

В 1915 году архимандрит Кронид был назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры, и так судил Господь, что он стал последним её наместником вплоть до её закрытия, после чего архимандрит Кронид 17 лет жил в Загорске, посещая сначала Петро-Павловскую церковь, а после её захвата обновленцами - Кукуевскую церковь (где отец Кронид любил петь на клиросе), рядом с которой был похоронен старец Алексий Зосимовский. Архимандрит Кронид в то же время фактически оставался главой закрытой большевиками Лавры, владел и пользовался печатью Лаврского Наместника. По его благословению около пятидесяти вернувшихся из ссылок и тюрем Лаврских иеромонахов были назначены на приходы в окрестностях города Загорск.

Архимандрита Кронида арестовали в ноябре 1937 года - к этому времени он был уже совсем слепым. Отец Кронид опроверг обвинение в участии в бандах и контрреволюционных организациях и восстаниях. На требование следователя назвать лиц, его посещавших, архимандрит Кронид ответил: «Меня до последнего времени посещали в Загорске мои почитатели, назвать которых я отказываюсь. Быстро забываю имена и фамилии». На вопрос следователя о его отношении к советской власти архимандрит Кронид ответил: «Я по своим убеждениям являюсь монархистом, последователем истинно Православной Церкви и существующую советскую власть признаю как верующий: [она] послана народу как испытание [его] веры в Промысл Божий».

Его заключили в Таганскую тюрьму Москвы. По его делу проходило 15 человек, в том числе 10 монахов, бывших насельников Троице-Сергиевой Лавры. По обвинению в «контрреволюционной деятельности» 11 человек были расстреляны, четверо получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Отца Кронида обвинили в «руководстве контрреволюционной монархической группой монахов и духовенства». 27 ноября (10 декабря) 1937 года архимандрит Кронид был расстрелян на полигоне НКВД в посёлке Бутово под Москвой и захоронен в общей могиле.

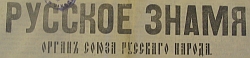

В этот день, 27 ноября 1905 г., вышел первый номер органа Союза Русского Народа (СРН) - газеты «Русское знамя». Бессменным издателем газеты был вождь Союза А.И.Дубровин (память 14 апреля), первым редактором стал Иван Сергеевич Дурново. Сперва предполагалось издавать еженедельную газету, но потребность в боевом патриотическом органе оказалась огромной, и уже с начала 1906 г. газета стала ежедневной. В разное время ее редактировали Дубровин, Е.А.Полубояринова (день памяти 14 февраля), которая предоставляла деньги на издание, П.Ф.Булацель (день памяти 18 февраля), Н.И.Еремченко, А.И.Тришатный и др. Газета выходила под девизом «За Веру Православную, Царя Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для русских», ее тираж колебался от 3 тыс. до 14,5 тыс. экземпляров.

В этот день, 27 ноября 1905 г., вышел первый номер органа Союза Русского Народа (СРН) - газеты «Русское знамя». Бессменным издателем газеты был вождь Союза А.И.Дубровин (память 14 апреля), первым редактором стал Иван Сергеевич Дурново. Сперва предполагалось издавать еженедельную газету, но потребность в боевом патриотическом органе оказалась огромной, и уже с начала 1906 г. газета стала ежедневной. В разное время ее редактировали Дубровин, Е.А.Полубояринова (день памяти 14 февраля), которая предоставляла деньги на издание, П.Ф.Булацель (день памяти 18 февраля), Н.И.Еремченко, А.И.Тришатный и др. Газета выходила под девизом «За Веру Православную, Царя Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для русских», ее тираж колебался от 3 тыс. до 14,5 тыс. экземпляров.В объявлении о подписке на «Русское знамя» указывалось, что газета является «органом, стоящим исключительно на народной почве в смысле внутреннего и внешнего единства всех ветвей великого русского племени, равноправие с которым в государстве может быть даровано инородцам лишь под условием их внутреннего единения с Русским Народом и полного проникновения интересами нашей государственности». Именно в такой позиции был секрет популярности газеты. «Русское знамя» смело поднимало самые острые проблемы жизни русского народа, жестко критиковало представителей власти за уступки либералам и социалистам. Результатом были цензурные гонения на издателя. Так, за 5 лет издания на газету было наложено 6 штрафов на огромную сумму в 11 тыс. руб., орган СРН получил 13 предупреждений и обращений внимания, 18 номеров газеты было изъято (8 арестов было через несколько дней отменено). В декабре 1910 г. Дубровин временно приостановил издание газеты, но по просьбе читателей менее чем через месяц он возобновил ее выпуск.

Последние номера газеты в январе-феврале 1917 г. посвящены необходимости объединения сил для борьбы с надвигающейся революцией, особое внимание издатель газеты посвящал теме борьбы с революционным еврейством. Газета была запрещена 26 февраля 1917 г., сразу после февральского государственного переворота, а ее издатель и вождь СРН А.И.Дубровин был арестован.

Сегодня мы также вспоминаем Николая Саввича Тихонравова (1832-1893), литературоведа, археографа, академика; писателя и инженера Николая Георгиевича Михайловского (Н.Гарина, 1852-1906), принимавшего участие в строительстве Великого Сибирского пути и основании города Новосибирска. Своим литературным псевдонимом он взял имя сына Георгия, которого в семье звали Гарри, чтобы не происходило путаницы с другим Николаем Михайловским, видным публицистом-народником, одним из редакторов журнала «Отечественные записки». В этот день скончался известный русский религиозный философ Семен Людвигович Франк (1877-1950).