«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим… и приходи и следуй за Мною»

(Мф. 19,21).

Шереметевы – один из виднейших боярских родов царской России. К нему принадлежал воевода, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев (1652 – 1719), сподвижник Петра 1. В декабре 1701 года он нанес поражение шведам, за что получил чин генерал-фельдмаршала и был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1706 году за усмирение восстания в Астрахани первым в истории Русского царства получил от Петра I титул графа, а после победы в Полтавской битве 1709 г. стал обладателем больших поместий.

Его сын, Петр Борисович (1713 – 1788), – обер-камергер Императорского двора и сенатор при Екатерине II. Владелец известных подмосковных усадеб Кусково и Останкино; создатель крепостного театра, балетной и живописной школ. Продолжатель графского рода.

Николай Петрович Шереметев (1751 – 1809) прославился как меценат, собиратель художественных коллекций, владелец одного из лучших крепостных театров России.

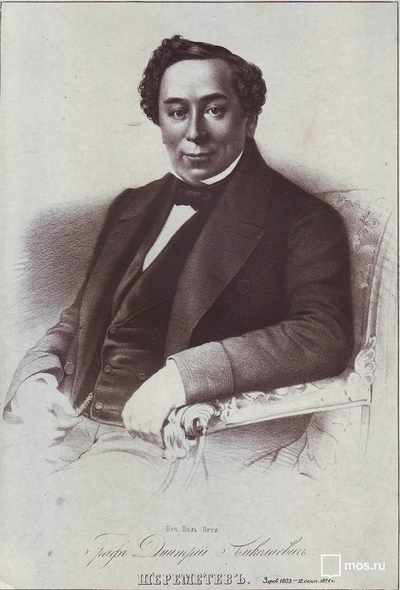

6 ноября 1801 года граф женился на крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой. 3 февраля 1803 года в Фонтанном дворце Петербурга графиня Прасковья родила сына, нареченного Дмитрием в честь особо почитаемого в семье святителя Димитрия Ростовского (1651 – 1709). Прасковья, больная туберкулезом, не перенесла родов и через три недели скончалась.

В 1803 году граф Николай Петрович по завещанию Прасковьи Ивановны определил пособия для неимущих невест, для нуждающихся ремесленников и их семей, выделил также средства на выкуп должников из тюрем и на погребение бедных. В память о горячо любимой супруге граф Николай Петрович построил в Москве Странноприимный дом – благотворительное учреждение для лечения и проживания неимущих, в которое граф вложил три миллиона рублей. Странноприимный дом в будущем и стал знаменитым медучреждением – сейчас это один из корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. На средства Н.П. Шереметева были сооружены театрально-дворцовый комплекс в Останкино, театральные здания в Кусково и Марково, дома в Павловске и Гатчине, Фонтанный дворец в Петербурге. Велика роль Шереметева и в возведении храмов: церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви Святой Троицы при Странноприимном доме, Дмитриевского собора Спасо - Яковлевского монастыря в Ростове Великом и др. Похоронен в Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шереметевых а Александро-Невской Лавре.

Единственный сын графа Дмитрий родился в Петербурге и был крещен 5 февраля 1803 года в Симеоновской церкви на Моховой. В 1809 году, в год смерти графа Николая Петровича, его сыну Дмитрию было неполных 6 лет. Круглого сироту воспитывали опекуны и Татьяна Васильевна Шлыкова, подруга графини Прасковьи Жемчуговой – Шереметевой. Как только Дмитрий научился грамоте, ему сразу же дали прочесть отцовское «Завещательное письмо» графа Николая Петровича: «Любезнейший сын мой! Прими мое наставление, исполняй его так, как тебе советует твой отец и друг. В жизни у меня было всё. Слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом я не нашел упокоения. Помни же, что жизнь быстротечна, и лишь благие дела мы можем взять с собой за двери гроба». Этот наказ отца граф Дмитрий запомнил на всю жизнь и исполнял его, совершая полезные для общества дела.

Юный граф Шереметев получил домашнее образование. В 17 лет, в соответствии с тогдашним законодательством, Дмитрий считался достигшим совершеннолетия, и 14 апреля 1820 года ему присваивают чин камер-пажа при дворе Александра 1. Представляясь по этому поводу императору, граф заметил, что «имеет усердное желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюбия, родителем его воздвигнутый, Странноприимный Дом в Москве, но и усугубить благотворительность заведения сего в пользу общую». И сразу же обратился к попечителю Дома с просьбой добавить «еще 48 кроватей, увеличить содержание богадельни и в день смерти папаши раздавать каждый год 8 тысяч рублей». Тогда же Дмитрий Шереметев пожертвовал 14 тысяч рублей в пользу Женского патриотического общества. И в дальнейшем прославился своей благотворительной деятельностью.

В апреле 1823 года Шереметев поступил на службу корнетом в кавалергардский полк, который участвовал в подавлении восстания декабристов. Граф Шереметев не желал проливать кровь, и у него появилась возможность покинуть поле боя, сохранив свое достоинство: он оказал помощь раненому товарищу, которого увез в свой Фонтанный дом. После этого граф был в немилости у Николая I за то, что отказался стрелять в декабристов, сказавшись больным.

Граф участвовал в походе против польских мятежников и находился с полком при взятии Варшавы. За этот поход награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1833 г. произведен в ротмистры. По прошению, 3 декабря 1838 года Дмитрий Николаевич был уволен с военной службы и перешел на гражданскую службу - коллежским советником в Министерство внутренних дел; в том же месяце пожалован в камергеры. 9 мая 1853 был произведен в действительные статские советники, а в 1856 – в гофмейстеры.

Владея 150 тысячами душ крестьян и несколькими сотнями тысяч десятин земли, граф Шереметев получаемый доход тратил на дела милосердия. В 1833 году он жертвует на Императорское московское общество естествоиспытателей, за что его избирают почетным членом. За помощь Петербургскому университету Дмитрий Николаевич получает звание его почетного члена (1843г.). Он же и почетный попечитель санкт-петербургских гимназий (в 1840-е годы). Жертвует на обновление Лазаревской церкви в Александро-Невской лавре, на Петербургское филармоническое общество (1846г.).

Дмитрий Николаевич был знатоком и ценителем музыки, в течение полувека содержал в Фонтанном доме хоровую капеллу. В этом же доме устраивались музыкальные вечера, на которых выступали приглашенные композиторы М.И. Глинка, Гектор Берлиоз, Ференц Лист. Просторные залы Фонтанного дома часто использовались в качестве мастерской и знаменитыми, и безызвестными живописцами. Здесь была мастерская художника Ореста Кипренского, который написал портрет своего благодетеля. Здесь же Кипренскому позировали Пушкин и Адам Мицкевич. Граф заботился о людях искусства, оказывая материальную помощь художникам, певцам, музыкантам.

Когда в Москве в 1830 и 1831гг. началась эпидемия холеры, Дмитрий Шереметев предоставил под госпиталь свой большой дом на Воздвиженке и сам оплачивал лечение и содержание больных. В эпидемию холеры случилось чудо, которое сочли покровительством Пресвятой Богородицы: в Странноприимном доме было всего два случая заболевания, да и то врачи сомневались, что это была холера. С тех пор Дмитрий Николаевич повелел ежегодно приносить в Странноприимный дом чудотворную Иверскую икону Божией Матери и совершать перед ней молебен с водосвятием. Датой торжества он назначил 7 декабря – в память того дня, когда были сняты оцепления Москвы после эпидемии.

В Фонтанном доме на Мойке всегда было полно нахлебников, но граф стесняется выставить их за дверь. Один из современников писал о нем: «Слуги его безсовестно обирали, приятели делали то же, но в более приличной форме: они прокучивали и проигрывали бешеные деньги и заставляли его платить свои долги… Наконец, даже его огромное состояние поколебалось». В Москве ходила поговорка: «жить на шереметевский счет». Выделил граф Шереметев деньги на украшение перестроенного еще при его отце Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове с роскошным собором Святого Димитрия Ростовского, небесного покровителя Дмитрия Николаевича.

В обществе графа Дмитрия считали человеком со странностями. Его мало понимали, а доброту и щедрость считали безрассудством. Его сын Сергей впоследствии напишет об отце: «В обществе он неловок и неразговорчив, при дворе невозможен».

Граф был женат дважды. 18 апреля 1838 года он вступил в брак с Анной Сергеевной Шереметевой (1811 – 1849), с дальней родственницей, дочерью Сергея Васильевича Шереметева (1786 – 1835) от брака с Варварой Петровной Алмазовой (1786 – 1857). Анна Сергеевна была талантливой певицей и пианисткой; являлась почетным членом Санкт-Петербургского филармонического общества. В браке родились два сына: Николай Дмитриевич, который умер в четырехлетнем возрасте от скарлатины, и Сергей Дмитриевич (1844 - 1918), автор интересных воспоминаний об отце. Скоропостижная смерть графини породила слухи о том, что ее отравили, «извели». Она была якобы отравлена бульоном, который в тот день подавали к столу. Это произошло в отсутствие ее супруга, который в тот день находился в Петербурге. Графиня была погребена в Знаменской церкви Новоспасского монастыря.

Дмитрий Николаевич погрузился в черную меланхолию и окончательно отошел от светской жизни. Восемь лет граф Дмитрий Николаевич прожил вдовцом. Со второй женой, Александрой Григорьевной Мельниковой (1824 – 1874), дочерью капитан-лейтенанта флота, граф обвенчался 10 ноября 1858 года. Она покорила графа своим дивным голосом. Молодая графиня была дамой суровой, жесткой, всецело подчинившей мужа своему влиянию, из-за чего у графа Сергея были сложные отношения с мачехой. Через два года у них родился сын Александр, и Александра Григорьевна стала пытаться лишить права на наследство Сергея Дмитриевича, но просчиталась. Она умерла в Петербурге от болезни мозга. Похоронена в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры.

Государь Александр II оказал Шереметеву честь, прожив целую неделю вместе с императрицей Марией Александровной у него в подмосковной усадьбе Останкино перед своей коронацией в августе 1856 года. По преданию, именно в Останкинском дворце император подписал проект указа об отмене крепостного права в России. В Останкино долго хранилась чернильница с засохшими чернилами в память о том событии. После крестьянской реформы, когда доходы графа значительно сократились, он принял решение сократить расходы на собственное содержание, но оставить благотворительные выплаты прежними.

Последние годы жизни он жил отдельно от супруги, жил в затворничестве, но не прекращал дел милосердия, оказывал материальную помощь церквам и монастырям, бесчисленным богадельням и приютам. «Ему трудно было просто показаться на улице. В Москве его стерегли на разных перекрестках, следили за его прогулками и набрасывались на него с различными просьбами и вымогательствами. Было время, когда весь воздвиженский дом наш, со всеми флигелями его, исключительно был занят даровыми квартирами, служащими лицами и пенсионерами. Ни одной квартиры не сдавалось внаем…», - писал граф Сергей Дмитриевич Шереметев.

Граф Дмитрий Николаевич Шереметев умер 12(24) сентября 1871 года в возрасте 68 лет в своем подмосковном имении Кусково. Был похоронен в Санкт-Петербурге в фамильной усыпальнице в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры. Его имя сохранилось в истории благодаря делу меценатства и благотворительности.

P.S.

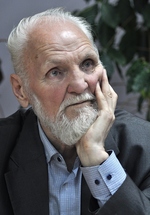

Старейший потомок известного дворянского рода Шереметевых, потомок древних дворянских родов Рюриковичей и Романовых, 94-летний граф Петр Петрович Шереметев принял судьбоносное решение: навсегда вернуться в Россию. Легендарный аристократ покинул Францию вместе с супругой Югетт. «Хочу исполнить последнюю волю моего отца и посвятить остаток своих дней служению родине моих предков», - сообщил Шереметев в письме президенту России. Он также сообщил о своем разочаровании в европейских ценностях. Как и все представители рода графов Шереметевых, он стал меценатом, развивал русскую культуру, искусство, медицину.

В живописном месте на Краснохолмской набережной столичные власти уже долгие годы предоставили ему квартиру. С супругой-итальянкой он находится в браке уже 22 года. Несколько лет назад они обвенчались в русской православной церкви в Москве. «Русская кровь великих династий течет в моих жилах: Шереметевы, Кутузов, Суворов. Любовь к России – с молоком матери», - заявил граф.

Родившись в Марокко, куда вынужденно перебрались его предки, граф с детства говорил по-русски, пел романсы, впитывал русскую культуру и гордился русскими корнями. «Связь в Родиной я чувствовал всегда и всегда хотел быть ей полезным, как то всегда делали мои предки». «Дворянский род попал в опалу к большевикам. Дедушку бросили за решетку. (Возможно, что Петр Петрович - потомок графа Сергея Дмитриевича, скончавшегося в 1918 году? – М.Т.) Он не выдержал испытаний и скончался до освобождения, а бабушка с шестью детьми эмигрировала в Европу. Двух старших сыновей от расстрела спасти не удалось…»

В городе Иваново Петр Петрович открыл консерваторию, а всего им открыто 4 консерватории в разных городах России. А в 1991 году появился и «Шереметев-Центр». В Иваново он открыл и кадетский корпус, считая, что кадетское воспитание одним из лучших для юношей.

Он рад, что дворцы предков не разрушены, а стали музеями, доступными всем желающим. «Значит, память о Шереметевых жива. Для меня это главное». В заключение граф сказал: «Берегите нашу Россию! Храните память о своих предках. Мы – народ-богоносец, и наша страна – великая держава, которая любит каждого своего сына. Даже если он родился за тысячи километров от нее».

ЛИТЕРАТУРА

Е.Л. Комаровская, Е. Ф. Комаровский. Воспоминания. – М.: Захаров. 2003.

Ястребцев Е. Шереметев, Дмитрий Николаевич // Русский биографический словарь: в 25 томах. – СПб., 1911. – Т. 23.

ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.124. Д. 1200. С.297. Метрические книги Симеоновской церкви.

Шереметев С.Д. Графиня Анна Сергеевна Шереметева. -СПб. :Тип. Имп. Акад. наук. 1889.

Материалы из Интернет-сайта