Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин.15:13).

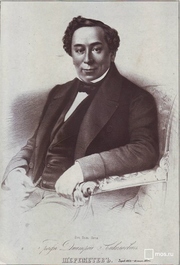

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова – русская балерина и актриса крепостного театра графов Шереметевых. Удивительна судьба этой женщины: она положила жизнь свою на воспитание сына умершей подруги.

Татьяна Шлыкова родилась в 1773 году в Москве. Отец ее, Василий Шлыков, был крепостным, служил оружейником при домовом арсенале графа Петра Борисовича Шереметева (1713 – 1788). Мать ее, Елена Ивановна Шлыкова, была служанкой при графине Варваре Алексеевне Шереметевой, супруге графа Петра Борисовича. Шлыковы были записаны крестьянами села Павлова Нижегородской губернии.

В середине ХУIII века русские вельможи увлекались устройством в своих имениях крепостного театра. Одним из лучших таких модных заведений был театр графа П.Б. Шереметева, на сцене которого давались драматические, оперные и балетные спектакли. Все актеры театра были крепостными. Одаренных детей забирали из крестьянских семей и обучали их сценическому искусству. Для их обучения приглашались лучшие русские певцы, музыканты и актеры, а также и иностранные профессиональные педагоги. В театре существовал обычай присвоения артистам благозвучных фамилий по названию драгоценных камней. Так, например, Татьяне Шлыковой дали фамилию Гранатова, а ее подруга актриса Прасковья Ковалева стала именоваться Жемчуговой.

В семилетнем возрасте талантливая девочка Татьяна Шлыкова была взята в театральную школу при театре графов Шереметевых. Она воспитывалась в графcком доме, где получила прекрасное воспитание и образование, как если бы была дочерью дворянина. Ее обучили этикету, французскому и итальянскому языкам, пению, музыке, хореографии. Позже Татьяна «любила вспоминать, как Петр Борисович о них заботился, когда оне были еще детьми, и как он сам приносил им лекарственные порошки, когда им не здоровилось», - писал правнук графа Сергей Дмитриевич Шереметев (1844 – 1918).

Больше всего талант Татьяны проявился в танце, искусству которого ее обучал известный хореограф Шарль Ле Пик. С раннего возраста она выступала в комедиях и операх на сцене домашних театров в Кусково и Останкино. Тоненькая, грациозная девочка-подросток, с умными, выразительными глазами, она играла роли юных девушек. Повзрослев, получала сложные роли в комедиях и операх: оперную партию юной самнитянки в «Самнитских браках» Гретри, Клариссы в «Смешном поединке» Паизиелло. В балетном репертуаре шереметевского театра она исполняла самые различные роли: царевну Креузу в «Медее и Язоне», королевну в «Инесе де Кастро». В 1785 году блистательная балерина Татьяна Гранатова танцевала перед императрицей Екатериной II, удостоившись высочайших похвал. Государыня вызвала ее к себе в ложу, дала поцеловать свою руку, похвалила за танец и подарила несколько червонцев. Восхищался ее танцем и Г.А. Потемкин, «великолепный князь Тавриды», который подарил ей дорогой платок.

Большую роль в жизни Татьяны Шлыковой сыграла ее дружба с крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой – Жемчуговой (1768 - 1803), которая была на 5 лет старше ее, что, однако, не помешало их крепко подружиться. Прасковья Ковалева была примой шереметевского театра, главным образом в сольном пении, а Татьяна считалась прима-балериной. Подруги делились своими секретами, не завидовали, но искренне радовались успехам друг друга. Татьяна стала наперсницей Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой.

Прасковья Ивановна Ковалева приглянулась графу Николаю Петровичу Шереметеву (1751 – 1809), который после смерти отца стал владельцем крепостного театра. Вскоре по взаимному влечению они вступили в плотскую связь, хотя оба мучительно переживали по этой причине в течение многих лет. В 1800 году граф женился на Прасковье Ивановне Жемчуговой, своей крепостной, презрев мнение светской черни. Татьяна была единственной свидетельницей со стороны невесты при их венчании в храме Симеона Столпника на Поварской. Она уже тогда не разлучалась с ними и сопровождала их в путешествиях.

Недолгим было счастье молодоженов: в сыром климате Петербурга, куда семья переселилась по приказу императора Павла I, Прасковья заболела туберкулезом. В связи с ее болезнью в 1800 году спектакли театра прекратились, труппа театра была распущена. На том и закончилась сценическая деятельность Татьяны Шлыковой. Ей было в то время 28 лет. Она стала самоотверженно ухаживать за больной подругой, числясь комнатной девушкой графини Шереметевой.

В 1803 году Прасковья родила сына, которого крестили 5-го февраля того же года в Симеоновской церкви на Моховой с наречением ему имени Дмитрий в честь особо почитаемого в семье святителя Димитрия Ростовского (1651 – 1709). Спустя три недели, 23 февраля 1803 года графиня Прасковья Ивановна Шереметева скончалась. Это был удар для Татьяны. Перед смертью Прасковья слёзно просила подругу позаботиться о своем новорожденном сыне, заменить ему мать. Татьяна Васильевна поклялась на иконе и сказала: «Я буду век тебе верна». Она клятвенно обещала выполнить просьбу умирающей подруги, следуя слову Христа: «…И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18,5).

Отныне смыслом ее жизни стал младенец, которого ей доверила подруга Прасковья. Она стала растить крошечного Дмитрия, никому не давая его в обиду. Приёмная мать всецело предалась заботам о младенце, оберегая и ревниво ограждая его от всяких неприятностей. Проявляла она заботу и о графе-вдовце, старалась всячески оберегать его и утешать. Замуж она так и не вышла.

В 1809 году, через 6 лет после смерти супруги скончался граф Николай Петрович Шереметев, и его единственный сын Дмитрий остался круглым сиротой. Татьяна стала оберегать малыша от склочной и жадной родни, мечтавшей завладеть огромным состоянием графа. Она переживала, видя, как опекуны обворовывают сироту, продают с молотка большие части имущества. Опекуны хотели удалить Татьяну Васильевну, но за нее вступилась вдовствующая императрица Мария Федоровна (1759 – 1828), супруга Павла I. Дело в том, что после смерти графа Николая Петровича она в знак его былой дружбы с Павлом I взяла Дмитрия под свое особое покровительство: опекунов и воспитателей назначали только с ее одобрения. Тем более ценна честь, оказанная бывшей крепостной. После вмешательства императрицы положение Татьяны в доме утвердилось. Позже она нашла общий язык и с эмигрантом Симонен, воспитателем Дмитрия: общее желание добра маленькому питомцу сблизило их.

Остальную часть жизни Татьяна Шлыкова прожила на привилегированном положении в Фонтанном дворце графа Шереметева в Петербурге. В память о любимой супруге Николай Петрович окружил Татьяну заботой, приказав «содержать ее в доме и иметь всё возможное о ней и ее спокойствии попечение и ничем не нарушать ее мирное пребывание». В 1803 году она получила вольную, но графа Шереметева и его крошечного сына не покинула.

У Татьяны Васильевны были свои комнаты в шереметевском доме на Воздвиженке в Москве и на Фонтанке в Петербурге, собственная прислуга, свой повар, своя карета, две лошади, свои апартаменты на графской даче в Ульянке под Петербургом. «Татьяна была близким и незаменимым человеком в нашей семье. Граф Шереметев доверял ей беспредельно. Достаточно сказать, что в Фонтанном доме, где жили Шереметевы, ключи от графской сокровищницы находились у Татьяны Васильевны…», - писал граф Сергей Дмитриевич Шереметев. Она пользовалась любовью и уважением всех, кто ее знал.

Существовал тесный контакт Татьяны Васильевны со своим приемным сыном. Когда ее воспитанник поступил в кавалергардский полк, Татьяна Васильевна зорко следила за ним и даже сумела приобрести уважение его товарищей. Когда она узнала о восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, ей стало дурно: так сильно она переживала за жизнь графа Дмитрия Николаевича. Пришла она в себя только тогда, когда с площади привезли домой совсем окоченелого графа. «Много тревожилась она во время Польского похода. Жадно читала газеты, и не было пределов ея счастью, когда полк вернулся».

В 1837 году ее любимец женился, и она быстро подружилась с его супругой и очень переживала, когда та скончалась в 1849 году. Вместе с Татьяной жила и ее мать – Елена Ивановна Шлыкова.

Татьяна Васильевна была глубоко верующим человеком. Веру в Бога она передала малолетнему Дмитрию. Она соблюдала пост во все положенные дни и сухоядение в первые дни первой недели Великого поста. Она дружила с людьми духовного звания; не раз посещала Троице-Сергиеву пустынь под Санкт-Петербургом и хорошо знала настоятеля этого монастыря будущего святителя Игнатия (Брянчанинова). Особенно ее уважал законоучитель Сергея Дмитриевича - протоиерей Петр Александрович Сперанский. Долгие годы дружила она с игуменьей Варсонофией, настоятельницей Воскресенского монастыря. Татьяна Дмитриевна регулярно посещала домовый храм при Фонтанном дворце, в котором всегда стояла на одном и том же месте. Эта домовая церковь была построена для любимой жены графа Петра Шереметева Варвары Алексеевны, урожденной Черкасской. Здесь хранилась частичка мощей святой Варвары.

Граф Сергей Дмитриевич описал забавный случай, бывший во время одной из всенощных. Рядом с Татьяной Васильевной стоял А.И. Муравьев. «Татьяна Васильевна стала на колени одновременно с Муравьевым, и в то же время оба поклонились до земли. Тут соскочила большая цепочка с шеи Муравьева и зацепила за чепец Татьяны Васильевны; она хочет поднять голову и чувствует: что-то тащит ее чепец. В это самое время и Муравьев, который был близорук, замечает, что задел за Татьяну Васильевну, и не решается подняться. Так остались они некоторое время в странном, наклоненном положении, и в это самое время их начинает разбирать неудержимый хохот, который перешел и на присутствующих».

Образованная, знающая языки и литературу, бывшая актриса имела много знакомых в мире искусства. Она сблизилась с «арзамасцами» - литературным кружком, в котором участвовали В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, К.Н. Батюшков и другие поэты начала Х1Х века. Особенно была близко знакома с Жуковским и И.И. Козловым.1 Графиня Антонина Дмитриевна Блудова вспоминала: «…Другое милое, доброе, любимое лицо моей детской была Татьяна Васильевна Шлыкова, лучший друг матушки. Она была замечательная женщина, из крепостных графа Шереметева, бывшая танцовщица на его домашнем театре… Жуковский и Александр Тургенев2 были ей короткими приятелями, и до конца ее жизни батюшка любил видаться и разговаривать с нею. Она оставалась всю жизнь в семействе графа Шереметева, как лучший друг, как вторая мать графа, любима, почитаема тремя поколениями…». Современники отмечали ее природный ум, доброе сердце, внимательное отношение к окружающим, особенно к прислуге, и в то же время умение держать себя с достоинством.

Татьяна Васильевна бережно хранила предметы, связанные с памятью дорогой подруги Прасковьи: прядь ее волос, ее гребень, зеркало в деревянной раме; портрет Прасковьи в золоченой раме висел на стене ее комнаты. Она свято хранила обещание и исполнила слово, данное ей подруге в ее смертный час.

Уже в глубокой старости она помогала воспитывать и сына Дмитрия Николаевича – Сергея Дмитриевича Шереметева, который оставил о ней самые трогательные воспоминания. В 1853 году Сергей так сильно заболел, что врачи не надеялись на благополучный исход болезни. Дни и ночи не отходила Татьяна Васильевна от постели больного, вымаливая его у Господа. «Как сквозь сон, вижу над собою икону Божьей Матери Всех скорбящих; ее подняли по желанию отца и Татьяны Васильевны… Татьяна Васильевна подходит с крестом в руке и вполголоса читает молитвы. Я чувствую холодное прикосновение креста к голове, потом к груди и плечам… Меня проникает блаженное чувство покоя и тишины…», - вспоминал Сергей Дмитриевич.

До самой старости она любила присутствовать на уроках танцев, которые давал молодому графу Сергею Дмитриевичу знаменитый Огюст Пуаро. Пуаро писал о Татьяне Шлыковой: «Татьяна Васильевна до самой старости любила говорить о театральном искусстве. Раз даже показала она, как надобно становиться на кончики пальцев, и уверяла, что это вовсе не трудно».

Татьяна Васильевна воспитала сына и внука подруги достойными людьми, принесшими много пользы Отечеству, но это уже другая история.

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова скончалась в глубокой старости (90 лет) 25 января (6 февраля) 1863 года в Санкт-Петербурге. Из воспоминаний графа Сергея Дмитриевича: «…Она скончалась 25 января 1863 года. Утром мне сказали, что ей не здоровится. Я не мог зайти, потому что куда-то торопился. Я был у нее накануне, но ничего нельзя было предвидеть.

Днем захожу к ней: встречает меня Артемий и говорит, что Татьяна Васильевна только что скончалась. Я остолбенел. Потом, уже вместе с отцом, вернулся я к Татьяне Васильевне, и мы подошли к ея кровати.

Она лежала со спокойным выражением лица, точно спящая. Отец тронул ея голову. Она уже была холодна. Немедленно сделаны были все распоряжения и отслужили первую панихиду. Долго сидел отец в комнатах Татьяны Васильевны, и я с ним, и долго говорили мы о ней и вспоминали. От нея разговор перешел вообще к прошлому, и многое услышал я от отца, и никогда не бывало такого задушевного разговора, никем не нарушенного.

В бумагах ея найдено завещание, где она распределяла свой небольшой капитал, подаренный ей дедом. Нашлась записка о браке деда с обозначением свидетелей, молитва Св. Димитрия Ростовского…». С каким уважением, теплотой и любовью написаны эти строки!

После отпевания Татьяны Шлыковой в Симеоновской церкви она была похоронена на Волковском кладбище.

Светлая память этой замечательной женщине, оставшейся до конца верной дружбе!

1 Иван Иванович Козлов (1779 – 1840) – русский поэт и переводчик, автор известных стихотворений «Вечерний звон» (1827), «Моя молитва» (1834), «Молитва» (1834), романтической поэмы «Чернец».

2 Александр Иванович Тургенев (1782 – 1845) – русский историк и публицист.

ЛИТЕРАТУРА

Шереметев С. Татьяна Васильевна Шлыкова. 1773 – 1863// Русский архив, 1889. – Кн. 1. = Вып. 3. = С. 506 – 522.

Шереметев С. Татьяна Шлыкова (1773 – 1863). Narod. ru.

Статья в Википедии – свободной энциклопедии

Трускиновская Д.М. 100 великих мастеров балета. – Вече, 2010г.

Кусково: русская усадьба ХУ111 века и Музей керамики. Изд-во Аврора». 1983.

«Татьяна Шлакова-Гранатова». Издание: Товарищество Р.Голике и А. Вильборг, Типография М.А. Александрова. СПб, 1911 г.