От редакции: Настоящая публикация является первым переизданием из наследия замечательного русского православного филолога, публициста, общественного деятеля-монархиста - Якова Андреевича Денисова после его злодейского убийства в ночь с 23 на 24 сентября 1919 г.

Учитывая, что жизнь и деятельность Я.А.Денисова малоизвестны современному читателю, мы предлагаем его краткий биографический очерк.

Публикацию, специально для Русской народной линии (по изданию: Денисов Я.А. Д.С.Мережковский как переводчик «Медеи» Еврипида // Мирный труд.- 1904.- N5. - С.178-191)), подготовил доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александр Дмитриевич Каплин.

Биографический очерк Я.А.Денисова написан им совместно с доктором исторических наук, профессором кафедры древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Иваном Павловичем Сергеевым.

+ + +

Одновременно с подготовкой к магистерским экзаменам Я.А.Денисов опубликовал задуманное им еще в годы студенчества сочинение «Основания метрики у древних греков и римлян» (М., 1888. - 199 с.), которое в последующие 30 лет являлось незаменимым пособием для студентов-классиков и учителей древних языков при их занятиях метрикой. В течение года он был «сторонним преподавателем» университета и на этом основании, имея уже напечатанный научный труд, 1 ноября 1889 г. без требуемых по уставу двух пробных лекций был принят в число приват-доцентов Московского университета.

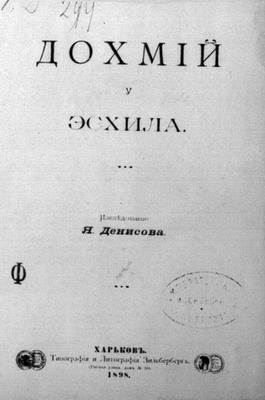

В 1892 г. Яков Андреевич защитил диссертацию «Дохмий. Глава из греческой метрики» (в этом же году под таким же названием в Москве был опубликован его второй научный труд) и 10 апреля 1892 г. был утвержден советом университета в степени магистра классической философии. Защита диссертации и трехлетний стаж звания приват-доцента дали Я.А. Денисову право на получение самостоятельной кафедры и он был назначен и. о. экстраординарного профессора на оказавшуюся вакантной кафедру классической филологии Харьковского университета. В 1898 г. в Москве он защитил докторскую диссертацию под названием «Дохмий у Эсхила» (основные ее положения были отражены в изданном в этом же году в Харькове труде с таким же названием).

Я.А.Денисов активно участвовал в общественной жизни, занимался публицистикой. Когда 22 марта 1903 г. учредители Харьковского отдела Русского Собрания избрали Совет отдела, его делопроизводителем стал Яков Андреевич. На последующих заседаниях отдела он многократно выступал с докладами по самым разнообразным и животрепещущим вопросам. Большая часть этих докладов была издана в журнале «Мирный труд» или в виде отдельных брошюр, которые нашли широкое распространение по всей России и создали автору заслуженную известность в патриотически-настроенных кругах.

В открытом 15 января 1906 г. Харьковском Союзе Русского Народа Я.А.Денисов стал членом его просветительной комиссии. В период Русско-японской войны и в последующие годы Я.А.Денисов поместил немало статей в «Харьковских ведомостях». В своих публичных выступлениях, журнальных статьях, брошюрах, газетных публикациях он выражал горячее негодование патриота, оскорбленного смешиванием с грязью великого русского народа, протестовал против восхваления японцев с целью унизить Россию (См.: Отклики русской женщины на современные события. - Харьков, 1905; Профессор Харьковского университета М.А.Остроумов (по поводу тридцатилетия его педагогической и научной деятельности). - Харьков, 1906), стремился внести свою долю в дело общественного отрезвления в условиях «освободительного движения» и всероссийской смуты, утверждал, что не республиканский строй, а самодержавная власть государя, какое бы название она не носила, является единственной надежной защитой интересов рабочего класса и всякого рода мелких тружеников, а рабочее законодательство в России несравненно совершеннее, чем в Америке (См.: Разрешается ли рабочий вопрос республиканским строем // Мирный труд. - 1908. - N3.).

Активную патриотическую общественную позицию Я.А.Денисов занимал и после окончания смуты 1905-1907 гг. В период работы в Харьковском университете он был награжден орденами св. Станислава 2-й степени, св. Анны, св. Владимира 4-й степени.

В последние годы своей жизни Яков Андреевич, как следует из текста его допроса следователем губчека в Орле в 1919 г., разочаровался в политической жизни. Установившейся в Харькове власти большевиков он подчинился «как верующий человек». Однако чекисты инкриминировали ему то, что в июле 1918 г. Я.А.Денисов встречался с останавливавшимся в Харькове по пути в Киев В.М.Пуришкевичем (и сфотографировался с ним). И хотя следователю допрашиваемый сказал, что Пуришкевича он не считает серьезным человеком, и оценил его как человека, далеко не оправдавшего той репутации, которой он пользовался; однако эти заявления не спасли Я.А.Денисова от расправы. Вместе с А.С.Вязигиным он оказался, в числе тех лиц, которые при отступлении большевиков из Харькова, были взяты в качестве заложников. В их числе находились прежде всего члены Русского Собрания, представители дворянства, члены семей промышленников, купцов (в том числе женщины, молодые девушки), «группа лиц судебного ведомства».

Со своим другом-профессором А.С.Вязигиным он прошёл весь путь до конца. 8 октября 1919 г. в газете «Новая Россия» в статье «Чудом спасённые» сообщалось, что Я.А.Денисов был зарублен в Орле в ночь на 11 сентября (24 сентября). А через день в той же газете была опубликована статья известного профессора-антиковеда В.П.Бузескула «Памяти ученика, профессора-страдальца», где он сообщил о некоторых ставших известными ему фактах последних месяцев жизни своего ученика А.С.Вязигина и других узников: «Из Орла возвратилась часть харьковских заложников, увезенных большевиками. Но профессоров Харьковского университета, наших коллег, нет среди них: говорят, они погибли - расстреляны или зарублены - в Орле в ночь с 10 на 11 сентября. С трудом верится этому: зачем такая изощренная, безсмысленная жестокость? За что страдали и погибли незлобивый Яков Андреевич Денисов, редкий знаток греческой метрики, оторванный от своей работы по гомерическому эпосу, которою он так увлекался в последние годы?...».

А 17 (30) октября в Крестовой церкви харьковского Покровского монастыря «была отслужена торжественная панихида по замученным в Орле членам церковно-приходских советов в г. Харькове профессорам протоиереем Н.С.Стеллецком, А.С.Вязигине и Я.А.Денисове». (См. подробнее: Анатолий Степанов, Александр Каплин «Только вера дает силу жить...»; «...И пред лицом смерти, держал себя с достоинством, с непоколебимым мужеством, как герой»: Памяти профессора Андрея Сергеевича Вязигина (+ 24 (11) сентября 1919 г.).

+ + +

(Эврипид. Медея. С греческого. Перевод Д. С. Мережковского. В стихах. С портретом Эврипида. Цена 40 коп. СПб. 1902).

В семье современных русских писателей в качестве поэта, романиста и переводчика довольно видное место занимает г. Мережковский. Несколько лет тому назад он заинтересовал всех любителей изящной словесности, в особенности поклонников античной древности своими стихотворными переводами ряда трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Мало того, тороватый поэт на обложках отдельных выпусков этих своих переводов обещал, что не то в феврале, не то в марте 1902 г. поступит в продажу «роскошно-иллюстрированное издание» полного собрания произведений трех великих афинских трагических поэтов V в. до P.X., какие только сохранились до нашего времени. Рисунки, которыми предполагалось украсить это издание, должны были представлять снимки с произведений древне-греческого искусства: со статуй, барельефов, камей, изображений на вазах и пр. Душа русского классика, казалось, могла радоваться: наконец-то наша переводная литература обогатится памятником, достойным тех великих имен, каким он был посвящен.

Хотя с марта 1902 года воды уже утекло довольно много, но о предположенном «роскошно-иллюстрированном издании» что-то ничего не слышно. Между тем многие, интересующиеся нашей словесностью, склонны придавать большое значение выпущенным в свет переводам отдельных произведений древне-греческих трагиков и считать их чуть ли не образцовыми, вследствие доверия к почтенному имени Д.С.Мережковского. Так, между прочим, не так давно г. Н.Энгельгардт, рассматривая наделавшую много шума трилогию «Христос и Антихрист», выражается об этих переводах с большим уважением. Это обстоятельство дает нам право хоть и немножко поздно затронуть вопрос о них и рассмотреть, какую они имеют цену. Для примера остановимся на переводе трагедии Еврипида «Медея», которая является для нас особенно интересной главным образом в виду популярности и сюжета.

Читая на обложке заглавие книжечки перевода означенного произведения, изданной г. Мережковским - в этом надо отдать ему полную справедливость - очень опрятно, я, признаюсь, был поражен: откуда г. Мережковский взял портрет Еврипида. Я, конечно, знал, что из древности дошло до нас несколько изображений Еврипида, что Велькер в своих Alte Denkmäler составил им целый список (I, 485 и сл.). Но портрет Еврипида?.. Мне приходила даже в голову мысль; уж не проглядел ли я как-нибудь случайно одно из интереснейших открытий нашего времени. Вдруг в самом деле каким-нибудь чудом удалось бы доказать, что тот или иной бюст или изображение на вазе представляет собою подлинный портрет поэта?.. Однако, лишь только я раскрыл книгу г. Мережковского, так, сейчас же и успокоился: она украшена недурным снимком с одного очень известного античного бюста, который на портретное сходство не имеет права претендовать.

Под снимком помечено, что время жизни поэта приходится на 480-406 г.г. до Р. Хр. Хотя год рождения нашего поэта с точностью и не установлен, но во всяком случае против 480 года как приблизительного обозначения этого события возражать нельзя. После этого дан перечень действующих лиц с указанием, что действие трагедии происходит в Коринфе; а затем уже идет сплошь перевод трагедии без всяких подразделений на отделы, как будто бы вся она представляла одно цельное действие, которое не было расчленено на более или менее самостоятельные моменты.

Мы, конечно, должны быть благодарны г. Мережковскому за то, что он под изображением Еврипида отметил время его жизни. Но думаю, что еще более были бы благодарны, если бы наш переводчик указал на ряду с этим, в котором году поставлена была на сцену переведенная им трагедия, тем более, что к счастью год этот известен с точностью. Вопрос же о годе появления на свет того или другого произведения как древнего, так и нового писателя, раз известно время жизни его самого, является далеко не безразличным во многих отношениях. Прежде всего, зная, на каком году жизни автора появилось его творение, мы уже имеем предрешенным вопрос, является ли оно плодом зрелого таланта или еще начинающего. Далее, время опубликования изучаемого или даже просто читаемого нами произведения позволяет нам судить о внешних обстоятельствах, при которых оно увидело свет, что также зачастую бывает далеко не безразличным для оценки его. Никаких таких сведений в нашей хорошенькой книжечке мы не находим. Что же касается вопроса о материалах, которыми воспользовался Еврипид, создавая свою трагедию, о его предшественниках и подражателях, о достоинствах и недостатках данного памятника, то об этом не приходится и мечтать. Неужели же и в своем, «роскошно иллюстрированном издании» трагедий трех корифеев афинской сцены г. Мережковский будет таким же скупым на такие в высшей степени важные и интересные сведения, каким он оказался в отдельных выпусках? По моему мнению, это было бы большой ошибкой. В этом случае, как мне кажется, всяческого подражания заслуживает «Иллюстрированное издание европейских классиков» Брокгауза и Ефрона, в котором каждому сколько-нибудь значительному произведению предпосылается очень любопытное историко-литературное введение. Особенно жаль, что такому благому примеру не последовал г. Мережковский в виду того, что он как поэт и как «знаток древнего мира», наверное, мог бы сказать много нового и интересного в своем введении. Я потому называю нашего переводчика знатоком древнего мира, что взяться за разработку его последнего романа в форме трилогии мог только тот, кто по крайней мере претендует на глубокое изучение классической древности. Далее, обязан был, как мне кажется, наш переводчик выяснить для своих читателей, в каком отношении находится его перевод в настоящем издании к переводу его той же трагедии, помещенному в июльской книжке «Вестника Европы» за 1895 год. Полагаем также, что г. Мережковский не поленился заглянуть и в переводы «Медеи», выпущенные его предшественниками: Шестаковым (в Ученых Записках Казанского университета за 1863 год I, стр. 821 - 380; примечания к этому переводу помещены в тех же Записках за 1864 г. I, стр. 1 - 32), Тихоновичем (в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1878 год, майская книжка), Чуйко (во второй серии «Библиотеки европейских писателей и мыслителей»), Шнейдером (в «Пантеоне литературы» за 1888 год, мартовская и апрельская книжки), Алексеевым (в «Дешевой библиотеке Суворина», перевод этот выдержал два издания). А так как два из этих переводов даны в стихах, как и перевод г. Мережковского, то иному чересчур любопытному читателю невольно может прийти в голову, например, такого рода мысль: зачем нашему поэту понадобилось переводить именно «Медею», которая уже несколько раз переведена, а не другую какую-либо трагедию Еврипида, перевода которой, по крайней мере, стихотворного, до сих пор еще не существуете на русском языке; или тот же читатель может задать себе и такой вопрос: какими преимуществами отличается перевод г. Мережковского по сравнению с переводами его предшественников, что понадобилось его выпускать в свет? Может быть, дело объясняется тут просто, например, тем соображением, что перевод г. Шестакова трудно в настоящее время достать, или тем, что г. Мережковский, предпринимая полное издание трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, желал дать в своем собственном переводе все, что от них дошло до нашего времени. Может быть, это так, а, может быть, и нет.

Но оставим в покое введение: без него можно еще кое-как обойтись. А вот отсутствие самых подробных ремарок в тексте трагедии и подразделения его на составные части представляет собою прямо таки непростительный грех переводчика. В самом деле, чем далее древне-греческая жизнь отстоит от нашей, чем менее классическая драма в различных отношениях похожа на нашу, тем более был обязан г. Мережковский приблизить нас и к этой жизни, и к этой драме. Не входя в рассмотрение других сторон, отличающих древнегреческую трагедию от новой [1], остановлюсь на одной: на его состав. Как известно, современная наша трагедия или даже вообще драма - в данном случае я держусь древней терминологии - однородна по своему составу, в ней существуют части только одного типа! Не то было в древней трагедии: в ней различались части диалогическая и лирическая. Смешивать те и другие совершенно невозможно: в первых из них содержание носило по преимуществу характер драматический, в них преобладал элемент действия, вторые были посвящены главным образом изображению настроения; первые декламировались, вторые пелись; первые исполнялись агонистами, актерами, на сцене вторые - хором в орхестре, представляющей совершенно отдельное от этой последней пространство. Диалогическая и лирическая части в древне-греческой трагедии чередуются между собою как моменты движения и покоя, каждая представляя нечто законченное само в себе целое. Вот этого г. Мережковский не имел права забывать, выпуская в свет свой перевод древне-греческой трагедии, и был обязан отметить в нем отдельные части ее, указать где, на сцене ли или в орхестре, происходит действие, каким способом исполняется та или другая партия, в случае если исполнителем является хор, то выступает ли он во всем своем составе или же в лице своего представителя, корифея. Без этого у читателя, не получившего классического образования, а для таких главным образом и предназначен перевод г. Мережковского, сейчас же возникает целый ряд недоразумений, отчасти невыгодных даже для переводчика. Такой придирчивый критик способен, например, поставить в упрек г. Мережковскому то, что он не везде в своем переводе пользовался одним и тем же размером, и приписать это простому капризу нашего поэта, тогда, как на самом деле этого нет. Далее, иной читатель может подумать вследствие неточного обозначения, что в древне-греческой трагедии не корифей, а хор во всем своем составе декламировал свои реплики в диалогических частях трагедии. Правда, в некоторых случаях вдумчивый читатель, может быть, и сам в конце концов догадается, в чем дело, но переводчик должен был облегчить эту работу. От этого впечатление перевода и наслаждение содержанием его могло только выиграть.

Точно также, если бы г. Мережковский снабдил свой перевод не такими скудными сценическими ремарками, а взял бы себе в этом отношении за образец превосходные издания «Царя Эдипа» и «Трахинянок» проф. Зелинского, то это также значительно оживило бы текст. Конечно, г. Мережковский может мне возразить, что ремарки в изданиях названного ученого представляют собою не что иное, как плод его воображения. Но такое возражение будет не совсем справедливо: они извлечены из текста и основаны на глубоком изучении, с одной стороны, этого последнего, с другой стороны, древне-греческой жизни. Как бы то ни было, он оживляют содержание читаемой трагедии, приближают его к нам, делают его увлекательным для нас.

Наконец, не мешало бы г. Мережковскому по примеру своих предшественников снабдить свой перевод коротенькими примечаниями по реалиям, без которых мудрено издавать перевод древнего автора, рассчитанный на большую публику. А то, в самом деле, попадет такой перевод в руки человека, совершенно незнакомого с древним миром, и ему частенько таки придется справляться в каком-нибудь энциклопедическом словаре для того, чтобы узнать, что Симплегадами, например, назывались скалы у входа в Черное море, по преданию, так быстро сталкивавшиеся между собою, что до Арго ни один корабль не мог проскользнуть между ними, или что Медея склонила дочерей Пелия убить своего отца, пообещав им возвратить ему при помощи чар вместе с жизнью и молодость и т. д.

Но обратимся к самому переводу. Здесь прежде всего нас поражает целый ряд неряшливых слов, которые расхолаживают настроение. Так, на первой же странице мы встречаем «Иолковы стены». В виду того, что суффикс -ов- употребляется для образования притяжательных прилагательных только от имен лиц, иной простодушный читатель склонен будет принять «Иолк» за какого-нибудь мифического героя. Ничуть не бывало. Иолк был город. А потому по-русски так же нельзя сказать Иолковы стены, как нельзя сказать Парижевы бульвары, Берлинов Тиргартен, Петербургов Исакиевский Собор.

На той же первой странице так и режет глаз неправильная форма собственного имени героя Пелия или по другой системе транскрипции Пелии, но никак не Пелея, как у г. Мережковского. Смешивать того и другого героя никак нельзя: первый был известен в древне-греческой мифологии как виновник похода Аргонавтов, второй как отец Ахиллеса. Я не смею подозревать, что наш почтенный переводчик путает между собою обоих этих героев, и склонен видеть здесь опечатку. Но зачем же несколькими строками ниже повторена та же ошибка, где говорится о «Пелеевых» дочерях, тогда как на самом деле речь идете у Еврипида о дочерях Пелия или Пелии или Пелиевых? Или почему па стр. 21 опять фигурируете тот же Пелей?

Для того, чтобы покончить с этими мелочами перейдем к концу трагедии на стр. 57. Здесь Язон, узнав об убийстве своих детей, называет Медею фурией. Будь это слово русское, против него ничего нельзя было бы возразить. Но, ведь, это слово латинское, которое язык сознает как заимствованное иностранное и при том из более поздней эпохи, чем та, к какой относится переводимый памятник. А потому в данном месте оно производит впечатление какого-то анахронизма.

Ниже на той же странице разгневанный герой говорит своей супруге, что она: «Безжалостней, чем злая ведьма Сцилла». Тут употреблено хоть и русское слово «ведьма», но, по моему мнению, совершенно неуместно. Прежде всего греческая мифология не знает существ, соответствующих нашим ведьмам. Но если мы даже откопаем какую-нибудь Ламию или Эмпусу и с грехом пополам отожествим их с нашей Бабой-Ягой, то все-таки слово «ведьма» по своему простонародному характеру совершенно не будет гармонировать с тем высоким тоном, который господствует в языке древне-греческой трагедии. Далее, в тексте трагедии нет даже слова, которому бы соответствовало в русском переводе слово «ведьма». Это уже плод собственного творчества г. Мережковского. А потому с удовольствием возвращаем ему это слово обратно, при чем любопытно было бы знать, что общего нашел наш переводчик между бедной дочерью Кратеиды и нашими ведьмами.

Однако, все это мелочи, которые легко могут быть искуплены достоинствами перевода г. Мережковского в других отношениях, Если мы сличим этот перевод с греческим текстом, то не признаем, его точным. Конечно, надобно быть очень придирчивым критиком для того, чтобы требовать от стихотворного перевода большой близости к подлиннику, которая, кстати сказать, не всегда возможна даже и при прозаическом переводе. Но мы во всяком случае имеем право настаивать на том, чтобы переводчик не искажал смысла, соблюдал тон оригинала, по возможности, воздерживался от собственных добавлений и, наоборот, ничего не пропускал. Для того, чтобы читатель мог получить самостоятельное суждение на счет того, как справляется г. Мережковский с своей задачей, возьмем прозаический перевод пяти с половиной первых стихов нашей трагедии и сличим их с первыми восемью стихами, которым они соответствуют в нашем переводе. При этом для облегчения труда читателя в прозаическом переводе мы отметим курсивом те слова, которые не переведены г. Мережковским, а в стихотворном - те, которых нет по-гречески. Вот прозаический перевод: «О как хорошо было бы, если бы корабль Арго не прошел между лазурными Симплегадами, быстро несясь в страну Колхов; если бы в лощинах Пелиона никогда не падала сосна под ударами топора и не давала весел в руки благородных мужей, которые ходили за золотым руном для Пелия!» Вот перевод нашего автора:

«О, лучше бы отважным аргонавтам -

В далекую Колхиду кораблей

Не направлять меж Симплегад лазурных!

О лучше бы не падала сосна

Под топором в ущельях Пелиона

На весла тем бестрепетным мужам,

Что некогда для славного Пелея (sic)

Отправились за золотым руном!»

Приведенное место, избранное без какого-либо коварного умысла с моей стороны, весьма характерно для перевода г. Мережковского. Здесь передано почти все, что дано в подлиннике, во всяком случае существенного, по видимому, ничего не упущено. С другой стороны, и добавления как будто не искажают текста. А между тем читатель не чувствует себя удовлетворенным переводчиком. Что же это значит? г. Мережковский не продумал надлежащим образом своей работы Он дал нам перевод сделанный на скорую руку, кое-как. Недовольство наше проистекает вследствие того, что переводчик упустил из виду некоторые частности с первого взгляда очень мелкие, но по существу дела имеющие значение, так как на основании их слагается наше впечатление. Не обратил же внимание г. Мережковский вот на что: в тексте идет речь об одном корабле Арго, тогда как у него вместо этого являются корабли, не смотря на то, что во всех преданиях о походе Аргонавтов рассказывается всегда только об одном корабле. Далее, эпитет «славный» придан Пелию самим переводчиком; в подлиннике его нет и вполне основательно, так как о подвигах Пелия что-то в греческой мифологии ничего не слышно, да и у греческих авторов избранный эпитет к имени этого героя никогда не присоединяется, потому что он не соответствует его характеристике. Наоборот, г. Мережковский пропускает наречие «никогда» при «не падала сосна» и напрасно, потому что это слово усиливает значение данного глагола и все вообще выражение. Точно также если бы наш переводчик не опустил, что Пелионская сосна дала весла «в руки» благородных мужей, то через это он не ослабил бы конкретности, если можно так выразиться, наглядности, живости представления оригинала. Употребивши два раза в начале двух смежных фраз восклицание «о лучше бы», чего нет в греческом подлиннике, наш переводчик без нужды у себя повысил тон по сравнению с Еврипидом. Что касается добавлений от себя и пропусков того, что дано в тексте, то они были бы еще простительны, если бы наш переводчик был связан рифмой. А так как этого нет, то мы должны отнести такого рода произвол за счет небрежности, с какой обращается г. Мережковский с передаваемым памятником.

Таким образом, можно было бы разобрать всю работу, г. Мережковского. Но да не убоится читатель: я его пощажу точно так же, как и самого себя, потому что в таком случае мне пришлось бы выпустить в свет целый том, а может быть и два изрядного объема.

Однако, не желая быть утомительным, я все же не могу не остановиться на нескольких отдельных местах перевода, которые обратили на себя мое внимание потому, что переводчик, по моему мнению, превысил всякую меру в своем небрежном отношении к тексту великого греческого трагика.

Так, на стр. 2 в том же монологе, которым открывается трагедия, мы находим у г. Мережковского такие стихи:

«И кажется, Медея замышляет

Недоброе: ведь знаю, что она

Простить такой обиды не захочет.

И я боюсь, чтоб острого меча

Себе царица не вонзила в сердце,

Войдя в покои брачные тайком,

Чтоб и царя Креонта не убила,

И жениха, чтоб тем не навлекла

Горчайших бед: - я знаю, дух Медеи

Неукротим и страшен: без борьбы

Она своим врагам не покорится».

В середине приведенного отрывка мы наблюдаем такое накопление придаточных предложений, связь между которыми для читателя остается совершенно невыясненной, что разобраться в них без известного напряжения мысли не так-то легко. Признаюсь, когда я пробегал перевод г. Мережковского в первый раз, не сличая его с греческим текстом, мне с первого взгляда даже представилось, будто кормилица боится, как бы Медея, вонзивши себе в сердце меч, не убила потом Креонта и Язона и тем не навлекла на себя горчайших бед. Хотя тут же, конечно, мне пришло в голову, что, ведь, раз человек лишает себя жизни, то ему мудрено потом убить кого-либо другого и едва ли ему могут грозить какие-нибудь дальнейшие последствия его поступка. Не заглядывая еще в подлинник, мы уже можем сказать, что переводчик виновен перед своими читателями в том, что вследствие неясности выражения передаваемой им мысли он заставляете их решать какую-то загадку и через это уничтожает художественное впечатление данного места. Если мы обратимся за справкой к греческому подлиннику, то увидим, что г. Мережковский прежде всего обошелся с ним не особенна церемонно для того, чтобы извлечь из него смысл, который он ему придает, хотя и в довольно запутанных выражениях. А при дальнейшем рассмотрении узнаем, что стихи, соответствующие второй строке перевода от двоеточия и далее до того же знака препинания в третьей строке от конца, представляют собою сплошь позднейшую вставку. Имея под руками греческий текст, доказать подложность указанных стихов ничего не стоит, почему они и выбрасываются во всех новых научных изданиях: Векклейна, Арнима (целиком), Вейля, Наука (отчасти).

Вообще надобно сказать, что г. Мережковский с работами по критике Еврипидовского текста не признает, кажется, для себя обязательным считаться. А потому мы и встречаем у него целый ряд мест, при чтении которых русский читатель, не знакомый с подлинником, легко может впасть в искушение и приписать греческому поэту то, в чем он нисколько не повинен. Так, воспитатель детей Медеи между прочим говорит:

«Иль ты еще не ведаешь доныне,

Что любим больше мы самих себя,

Чем ближнего,- иные благородно,

Другие же безчестно: так отец,

Вступая в новый брак, не любит прежних

Детей своих»...

На основании перевода г. Мережковского мы можем заподозрить, пожалуй, что Еврипид различал два рода эгоизма: один благородный или честный, а другой - безчестный. Ничуть не бывало: переводчик, которому мы доверились, не справившись с лучшими современными критическими изданиями, внес в свой текст стих 87, который уже признан подложным и в котором как раз и содержится различие между двумя родами эгоизма. Если мы обратимся к переводу г. Шнейдера, то найдем, что данное место переведено у него совершенно понятно следующим образом:

А кто б иначе поступил? Иль ты не знала,

Что каждый любит более себя, чем ближних?

Так ради милой и отец детей забыл.

А вот образчик перевода такого места, смысл которого в значительной мере остался темным для нашего поэта:

«Как ужасна безумная воля царей!

Не легко им обуздывать страсти:

Слишком много рабов, слишком мало преград.

Нет, я верю, что все пред законом равны:

Я хотела б без почестей, мирно

Встретить светлую старость вдали от владык;

Ибо правду хвалить хорошо и в речах,

А на деле хранить еще лучше; -

В том, что меру превысило, счастия нет:

Чем надменнее род, тем разгневанный бог

Безпощадней его сокрушает».

Мысль, заключающаяся в трех первых стихах в подлиннике такова: царям трудно сдерживать свои чувства, потому что они не привыкли подчиняться. Ни о какой безумной воле у Еврипида нет и речи, он говорит только о страсти, да и понятие воля не годится здесь по смыслу места. Рабы и преграды также принадлежат всецело г. Мережковскому, тогда как в греческом тексте сказано, что цари «редко подчиняются чужой воле, а часто повелевают». Следующая фраза совершенно не понята нашим переводчиком, так как в ней дело идет не о равенстве перед законом, а о том, что лучше, спокойнее привыкнуть жить в положении среднего человека. Кормилица хочет сказать: цари не умеют обуздывать свои чувства, поэтому предпочтительнее жить наравне с другими, так как привыкнуть к этому лучше. При чем тут равенство перед законом? Высказав эту общую мысль, она применяет ее к себе: мне, по крайней мере, да пошлет судьба спокойную старость, далекую от всякого, величия. Г. Мережковский в своем переводе ни одним словом не определяет отношение между содержанием этого предложения и предыдущего, между тем как в греческом тексте оно выражено. Наоборот, эпитет «светлая» про старость и особенно «вдали от владык» представляют собою собственные добавления г. Мережковского. Как связать с предшествующим следующую фразу нашего перевода: «Ибо правду хвалить хорошо и в речах, а на деле хранить еще лучше», кажется, все семь греческих мудрецов, если их свести вместе, не растолкуют. У Еврипида же мысль совершенно проста: умеренность лучше всего, превосходящего меру, как потому, что самое это слово (умеренность) звучит приятнее для слуха, так и потому, что на деле жить в средней доле полезнее. В фразе: «В том, что меру превысило, счастья нет», пропущено «для смертных», которое стоит у Еврипида. Заканчивает рассматриваемый отрывок греческий поэт просто: лишь бόльшие несчастия приносит семьям слишком высокое положение, когда разгневается судьба. У г. Мережковского вместо перевода мы находим уже развитие высказанной простой мысли:

«Чем надменнее род, тем разгневанный бог

Беспощадней его сокрушает».

Точнее, по моему мнению, передан рассматриваемый отрывок в стихотворном переводе как у г. Шестакова, так и г. Шнейдера. У первого мы находим:

У властителей страсти жестоки:

Как-то редко собою владея,

Повеленья дают они часто

И с трудом изменяют желанья.

Между равными жить, много лучше.

И желала б не в блеске, в покое

Я состариться. Скромная жизнь

Уж по имени самому лучше

И на деле для смертных полезней;

А величие людям не в пользу.

Насылает большие беды

Рок, - когда на семью прогневится.

Вот как справился с своей задачей второй переводчик:

Ужасно своеволие владык!

Привыкнув мало подчиняться

И много властвовать, они

Свой гнев с трудом смиряют.

Нет, лучше доля средняя:

Без блеска, но в спокойствии

Могу я жизнь прожить.

Умеренность - прекраснейший

Для смертного удел.

Чем больше выделяешься,

Тем меньше счастлив сам,

Тем большие несчастия

Нашлет в твой дом судьба,

Когда неблагосклонною

Окажется к тебе.

Размер у г. Мережковского выдержан довольно гладко, не надо только в начале анапестического стиха ставить знаменательного слова с прозаическим ударением на первом слоге, потому что через это в первой стопе происходит неприятная для слуха борьба ритмического ударения с прозаическим. Таким образом, по моему мнению, неудачен такой стих:

Слезы лить не спеши: впереди у тебя

или такой:

Часто боги идут по незримым путям.

В заключение рецензии принято желать что-нибудь автору разбираемого сочинения. Пожелаем же ему и мы, чтобы он не выпускал в свет предполагаемого им «роскошно-иллюстрированного издания» древнегреческих трагических поэтов, прежде чем хорошенько перечитает справедливую и доброжелательную рецензию г. Анненского на его перевод «Гипполита», помещенную в «Филологическом Обозрении» за 1893 год, т. IV 2, и научится внимательнее относиться к переводимому им тексту. В противном случае он окажет не услугу затеянному им доброму делу ознакомления русской читающей публики с великими памятниками классической литературы, а один только вред. Задача эта крупная и ее нельзя выполнять спустя рукава. Пусть г. Мережковский не торопится и памятует древнегреческую пословицу: σπεΰδε βραδέως, которой соответствует русская: «тише едешь, дальше будешь». Пожелаем также нашему переводчику, чтобы он, по крайней мере, некоторые лирические части передавал рифмованными стихами: через это он достигнет в них повышения тона, что будет находиться в полном соответствии с их содержанием. Так, по крайней мере, сделала г-жа Ольга Вейс в своем действительно прекрасном переводе «Царя Эдипа» Софокла и «Троянок» Еврипида.

Сноска

1. В сентябрьской книжке журнала начнется печатанием статья, в которой подробно рассматриваются черты отличия между древней и новой трагедией.

игумен_Союз.png)