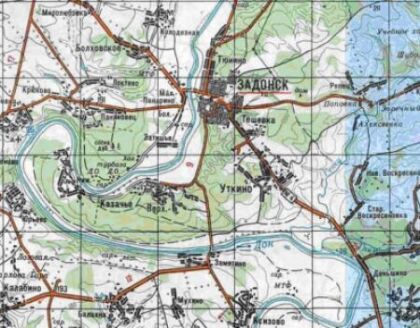

Однажды епископ Тихон был в гостях у Бехтеевых. В то время семья Алексея Ивановича проживала преимущественно в селе Ксизово, хотя и имела дом в Липовке. В областном архиве Липецкой области имеется один весьма важный документ, проливающий свет на причины неожиданной передислокации предков поэта Сергея Бехтеева из Ксизово в Липовку. Дело в том, что в декабре 1789 года, уже после смерти секунд-майора Алексея Ивановича, его два родных сына Гервасий и Сергей "полюбовно разделили" имение покойного отца своего. Так что Сергию (прадеду поэта) "досталось в Елецком округе волость Липовка дом господский со всею усадьбой с садом... и хоромным строением и на речке Липовка половину мельницы. Земель в селе Липовка и.т.д." А Гервасию достались земли со строениями в селе Ксизово (Ф 78 оп 1 Д 213 ЛОГА). Интересно, что заведено данное дело было еще в 1785 году, а завершено только в 1789. Так что, судя по всему, кончина друга и почитателя святителя Тихона Алексея Ивановича Бехтеева последовала вскоре же после преставления святителя (1783 г.) и была не позднее 1785 года. Но в бытность пребывания Тихона Задонского на покое в Задонском монастыре семья Алексея Ивановича Бехтеева, согласно запискам келейников святителя Тихона и описанию известного дореволюционного духовного писателя П.В. Никольского, чаще проживала в селе Ксизово. Ксизово - ныне это сравнительно небольшой населенный пункт в Липецкой области, находящийся от Задонска порядка 15 километров ниже по течению Дона. Однако было время, когда Ксизово было и в иной славе и достоинстве.

Однажды епископ Тихон был в гостях у Бехтеевых. В то время семья Алексея Ивановича проживала преимущественно в селе Ксизово, хотя и имела дом в Липовке. В областном архиве Липецкой области имеется один весьма важный документ, проливающий свет на причины неожиданной передислокации предков поэта Сергея Бехтеева из Ксизово в Липовку. Дело в том, что в декабре 1789 года, уже после смерти секунд-майора Алексея Ивановича, его два родных сына Гервасий и Сергей "полюбовно разделили" имение покойного отца своего. Так что Сергию (прадеду поэта) "досталось в Елецком округе волость Липовка дом господский со всею усадьбой с садом... и хоромным строением и на речке Липовка половину мельницы. Земель в селе Липовка и.т.д." А Гервасию достались земли со строениями в селе Ксизово (Ф 78 оп 1 Д 213 ЛОГА). Интересно, что заведено данное дело было еще в 1785 году, а завершено только в 1789. Так что, судя по всему, кончина друга и почитателя святителя Тихона Алексея Ивановича Бехтеева последовала вскоре же после преставления святителя (1783 г.) и была не позднее 1785 года. Но в бытность пребывания Тихона Задонского на покое в Задонском монастыре семья Алексея Ивановича Бехтеева, согласно запискам келейников святителя Тихона и описанию известного дореволюционного духовного писателя П.В. Никольского, чаще проживала в селе Ксизово. Ксизово - ныне это сравнительно небольшой населенный пункт в Липецкой области, находящийся от Задонска порядка 15 километров ниже по течению Дона. Однако было время, когда Ксизово было и в иной славе и достоинстве.Так, по данным В.П. Семенова, "в начале XVII века здесь был городок, заселенный после 1613 года детьми боярскими и ельчанами (не сюда ли насильно и сгонял Елецких крестьян дядя царя Михаила Федоровича боярин Романов, что послужило поводом к жалобе царю со стороны ельчан в 1628 году, на которой есть роспись и Ивашки Бехтеева, родоначальника Елецко-Задонской ветви Бехтеевых, также пострадавшего от произвола влиятельного боярина? В.Н.) К концу XVII века селение называлось уже Ксизовым городищем, но при Петре I еще было приселено сюда несколько семей служилых людей и построена была церковь" (Семенов В.П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб, 1902, с.584). К началу XX века, по данным того же Семенова, в Ксизово было около 2 тысяч жителей, две церкви, волостное правление, школа и лавки (указ соч., с 584).

Ксизово, по данным липчанина А.А.Найденова, явилось " базой для рода Бехтеевых". В том селе Бехтеевы проживали до 1860 года, когда после смерти майора Михаила Бехтеева, имение их за долги было отдано в опеку, и согласно уведомления Воронежского Губернского Правления от 11 августа 1860 года опекуном имения г. Бехтеева назначен был некто Г.Ярцев из дворян Задонского Уезда (Дело об определении кого-либо из дворян Опекуном к имению умершего майора Бехтеева, состоящему Задонского Уезда Ф 30, д.2260, оп.62 ВОГА). Но вернемся назад ко времени, когда святитель Тихон Задонский был в гостях в Ксизово в семье у своего почитателя отставного секунд-майора помещика Алексея Ивановича Бехтеева.

В Житие Святителя Тихона Задонского, изданном в Санкт-Петербурге в 1862 году, этот эпизод описан так: "Когда Преосвященный Тихон правил еще епархией и в первый раз посетил дом помещика Бехтеева в селе Ксизове, он обратил внимание на юного сына его Никандра. Братья его, приняв благословение у святителя, ушли играть; но Никандр во все время пребывания Тихона не отходил от него, слушая со вниманием его поучения. Оставляя дом Бехтеевых, святитель подозвал к себе Никандра и дунув ему в лице, сказал: "Да будет благословение Божие на сем юноше". Никандр ощутил какую-то неизъяснимую радость и старался чаще видеть святителя в Воронеже или Задонске. Тихон, видя добрые расположения Никандра, тем охотнее поучал его словом Божиим". (Житие Святителя Тихона Задонского 1862 г., переизданное Задонским Рождество-Богородицким мужским монастырем, 2005, с.98.) Согласно недавно полученным архивным данным у Никандра Бехтеева было еще 2 родных брата: Сергей (будущий прадед поэта) и Гервасий. Все три сына по семейной дворянской традиции пройдут путь военного служивого поприща. Не станет то исключением и для духовно одаренного Никандра, который проходил в течение трех лет службу в Петербурге "напутствованный благословлением и наставлениями Тихона" ( ук. соч., с.98). Духовная связь между Святителем Тихоном и молодым Бехтеевым, несмотря на разлуку, все более крепла, о чем свидетельствует, в частности, и одно из писем Тихона Задонского своему будущему духовному чаду и сподвижнику. Это письмо, по единодушному мнению биографов и исследователей, адресовано было именно Никандру Бехтееву. Вот некоторые отрывки из того послания святителя, обозначенного в полном собрании сочинений Тихона Задонского под N 32:

"Приметил я твоего молодого сердца восхищение к будущему блаженству; желаю, чтобы оное в твоем сердце действовало и плод показало... Однакож и совет мой тебе предлагаю; внимай сему, что пишу.

1) Помни, что в Петербурге живешь, где столько видишь того, что от пути благочестивых отводит, сколько ни выходишь из своей квартиры: берегись же!- 2) Помни: развращенных, как моровой язвы, берегись...- 3) Бога во всяком начатии, деле и слове поминай. Он все дела, слова и помышления наши примечает и в книге Своей записывает, и воздает всякому по делом его. - 4) Спать ложась и вставая от сна, молитвы не оставляй. - 5) Пищу и питие и благая прочая с благословением и благодарением приемли, и не подражай тем, которые, которые, как скоты делают, ядят, пиют Божие добро, и не благодарят Богу... - 6) Чести не ищи...- 7). Ласково со всеми обходись, но ласковое и сердце имей. Ласковое бо обращение без ласкового сердца есть лицемерие и лукавство. Сего берегись! - 8) Обиду и оскорбление прости и не поминай, и за содеявшего оныя в тайне сердца твоего молись. - 9) Смерть, как неизвестнаго звателя ко Господу, всегда поминай...- 10) Роскошей всяких в пище и платье, как яда берегись. - 11) Уши затворяй от слухов, и глаза от видения лиц известных, как от страшилищ, отвращай. - 12) Береги языка своего, и ни о ком не говори, кроме нужд.- 13) Наконец помни всегда, что все зде в мире оставим, и пойдем нагие в оный свет". (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонскаго т.V с.331).

По приведенному тексту можно представить высоту той спасительной планки, что предлагает святитель для своего в будущем любимца, коим станет вскоре Никандр. По мнению К.В.Мочульского, трогательные отношения святителя Тихона и Никандра послужили прообразом для художественного изображения Достоевским взаимоотношений старца Зосимы и Алеши Карамазова в "Братьях Карамазовых".

Знакомство же с отцом Никандра, Алексеем Ивановичем Бехтеевым, у святителя Тихона, судя по всему, переросло в самые добрые, теплые и дружеские чувства. Как отмечено в Житие святителя Тихона Задонского, "три лета у святителя была от г.г. Бехтеевых лошадь и одноколка" ( с. 55 ук.соч.), на которых преосвященный любил разъезжать, ища уединенные места для молитвы и созерцаний. Нередко при том посещал святитель и Липовку. Как вспоминает келейник Тихона Задонского Василий Иванович Чеботарев, "Село это (Липовка -В.Н.) расстоянием в 15 верстах от Задонска, господ Бехтеевых; там был и господский дом; господа же сами там не жили. Временем он (свт. Тихон - В.Н.) отъезжал туда и жил тамо месяца по два и более, где при нем были я и повар. В оном селе священник один был, и служба в церкви отправляема была токмо в воскресные и праздничные дни, в простые же дни преосвященный сам отправлял в доме вечерню, утреню и часы, и при нем я один только бывал и читывал" (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонскаго т.V.Записки о святителе Тихоне с.9).

Дружба с великим русским святым, "Российским Златоустом", без сомнения, оказала благотворное воздействие не только на членов семьи Бехтеева, но и на их далеких потомков, чрез годы и роды, включая и самого поэта.

Липовка была одним из наиболее любимейшим мест уединения свт. Тихона. "Я бы, ей, там неисходно жил", - писал он в одном из своих писем своему приятелю, некоему Ивану Михайловичу, человеку ученому и тяготеющему к молитве и уединению (указ соч., т.V, письмо N14).

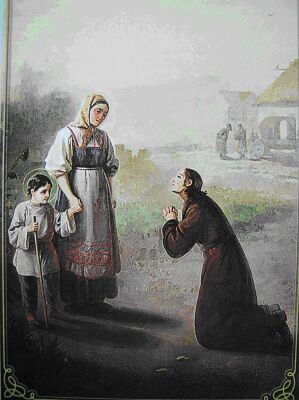

Кстати, в том же письме святитель Тихон сообщает еще об одной очень интересной подробности, упоминая о том, что в Липовке живет его родной племянник, сын старшего брата своего Евфимия, дьякон Филипп. В детстве брат этот сыграл большую роль в судьбе будущего святителя. Он воспротивился отданию маленького Тимофея (так звали в детстве Тихона Задонского) из-за недостатка пропитания на воспитание в дом бездетного ямщика. Догнав свою мать, которая была уже на дороге по пути к дому того ямщика, и став пред ней на колени, старший брат стал умолять свою матушку: "Куда вы ведете брата? Ямщику отдадите, ямщик и будет; я не хочу, чтобы брат ямщиком был, я лучше с сумою по миру пойду, а брата ямщику не отдам. Постараемся обучить его грамоте, а тогда он, может, какой-нибудь в церкви во дьячки или пономари определится". Матушка воротилась домой". (Житие свт.Тихона с.15-16). Эта трогательная сцена запечатлена великолепно художественно в виде картины на стене Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря с западной правой стороны и сохранилась и поныне.

Кстати, в том же письме святитель Тихон сообщает еще об одной очень интересной подробности, упоминая о том, что в Липовке живет его родной племянник, сын старшего брата своего Евфимия, дьякон Филипп. В детстве брат этот сыграл большую роль в судьбе будущего святителя. Он воспротивился отданию маленького Тимофея (так звали в детстве Тихона Задонского) из-за недостатка пропитания на воспитание в дом бездетного ямщика. Догнав свою мать, которая была уже на дороге по пути к дому того ямщика, и став пред ней на колени, старший брат стал умолять свою матушку: "Куда вы ведете брата? Ямщику отдадите, ямщик и будет; я не хочу, чтобы брат ямщиком был, я лучше с сумою по миру пойду, а брата ямщику не отдам. Постараемся обучить его грамоте, а тогда он, может, какой-нибудь в церкви во дьячки или пономари определится". Матушка воротилась домой". (Житие свт.Тихона с.15-16). Эта трогательная сцена запечатлена великолепно художественно в виде картины на стене Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря с западной правой стороны и сохранилась и поныне.Помня всю жизнь добрые дела брата, став епископом, святитель и сам в свою очередь позаботился о детях брата. Вышеупомянутого племянника он взял собой в Воронеж, когда тот был еще 14-летним мальчиком и воспитывал его в Воронежской семинарии. Уйдя на покой, некоторое время для лучшего приготовления к служению, он держал молодого человека при себе в келье, а потом поселил в Липовке у друзей своих Бехтеевых, где Филипп служил дьяконом до самой смерти своей, последовавшей в 1800 году. Его сын был потом заштатным причетником в Липовке, после чего занял место своего отца сын последнего по имени Иоанн. Подпись этого псаломщика Ивана Соколова стоит в метрической книге N21 с. Липовка в 1879 году внизу под записью о рождении 7 апреля Сергея Бехтеева как удивительное напоминание о непрекращающейся духовной связи рода Бехтеева со святителем Тихоном Задонским.

Кстати еще одна интересная деталь: в Липовке, а позднее в близлежащем сельце Колодезное до сей поры проживают потомки племянника Тихона Задонского, носящие фамилию Соколовы (одну из трех мирских фамилий, что носил некогда и сам святитель Тихон. Имею ввиду фамилии: Кириллов, Савельев, Соколов. В.Н.).

Но вернемся к Никандру Бехтееву. Как сказано в Житие святителя Тихона, Никандр через три года службы вышел в отставку и заехал в Задонск взять благословение у преосвященного Тихона. "Святитель заметил, что молодому человеку надобно еще послужить. Никандр сказал, что желает теперь служить Царю Небесному. Тихон хотя одобрил его намерения, но советовал ему прежде испытать себя и приготовиться к духовной жизни... При прощании, Тихон дунул в уста Никандра, сказав: "Воля Божия да будет с тобою, благословил и отпустил со слезами". (Указ. соч., с 98.) С той поры еще более заметная перемена произошла с Никандром. Он постоянно искал уединения, был задумчив, часто постился и усердно молился. Родители, заметив такую перемену, старались воспрепятствовать сыну и стали запрещать ему поездки в Задонск, опасаясь, что Никандр уйдет в монастырь. Два года Никандр был под домашним строгим надзором, хотя и продолжал вести переписку со святителем.

Наконец, в одну из ночей, воспользовавшись отсутствием родителей, Никандр, "пробравшись садом к реке Дон, сел в лодку и поплыл. Ночь была темная, река была широка в этом месте. Долго Никандр плыл, не видя берега (плыл он против течения - В.Н.), наконец увидел его и на берегу встретил Преосвященного Тихона и отца Митрофана против самого монастыря, отстоящего от Ксизово в 12 верстах, вверх по реке Дон. Святитель Тихон сказал: "Я чувствовал, что вы ныне оставите дом родителей, и вышел встретить вас; дерзайте и не бойтесь. Хотя со стороны родителей ваших и будут поиски, но вы останетесь в ограде Христовой". (Указ.соч., с 99.)

Наконец, в одну из ночей, воспользовавшись отсутствием родителей, Никандр, "пробравшись садом к реке Дон, сел в лодку и поплыл. Ночь была темная, река была широка в этом месте. Долго Никандр плыл, не видя берега (плыл он против течения - В.Н.), наконец увидел его и на берегу встретил Преосвященного Тихона и отца Митрофана против самого монастыря, отстоящего от Ксизово в 12 верстах, вверх по реке Дон. Святитель Тихон сказал: "Я чувствовал, что вы ныне оставите дом родителей, и вышел встретить вас; дерзайте и не бойтесь. Хотя со стороны родителей ваших и будут поиски, но вы останетесь в ограде Христовой". (Указ.соч., с 99.)Дальше, если пользоваться информацией того же источника, Никандра отвели в келью схимонаха Митрофана и спрятали его там в пещере, выкопанной руками Митрофана, о которой никто из посторонних не знал. На другой день Алексей Иванович Бехтеев прибыл в монастырь в поисках сына. С позволения игумена, осмотрел он все кельи (за исключением кельи святителя Тихона), но не нашел сына и отправился к епархиальному архиерею. Но управляющий Воронежской епархией Преосвященный Тихон III очень мудро заметил расстроенному помещику, что у того еще осталось два сына (Сергей и Гервасий), пусть же третий послужит Царю Небесному. Алексей Иванович, будучи человеком православным и праведным, после того успокоился и не препятствовал больше Никандру в выбранном пути. После смерти отца своего, Никандр доставшуюся в виде денег часть наследства употребил "на украшение сельских церквей и на монастырь", а также "раздал бедным" (указ соч., с.99). Бехтеев выстроил в монастырской ограде себе келью, где и прибывал в молитве и посте.

Сорок лет провел Никандр Бехтеев в задонской обители и скончался в 1816 году. В последние годы земной жизни свт.Тихона Задонского Никандр Алексеевич входил в число наиболее близких к святителю и любимых его сотаинников. После кончины святителя довелось Никандру испытать вместе со своим учителем старцем-схимонахом Митрофаном и горечь монастырских гонений, что, впрочем, никак не поколебало его твердости в выбранном им пути. Окончил дни своего земного странствия Никандр в 1816 году, по некоторым сведениям (записи покойного иеромонаха Алексея Медведева, виденные мною в Задонском мужском монастыре), приняв перед смертью схиму.

Со святителем Тихоном Задонским мистически связана была судьба еще одного представителя (точнее, представительницы) рода Бехтеевых. Речь идет об инокине Елене, в миру Екатерины Алексеевны Бехтеевой (1756-1834).Отцом этой славной Христовой невесты-подвижницы был отставной генерал-майор Задонского Уезда Алексей Дмитриевич Бехтеев, который приходился родным братом Федору Дмитриевичу Бехтееву, приближенному ко Двору церемониймейстеру, известному своими дипломатическими и педагогическими талантами, первому учителю Цесаревича Павла Петровича. Алексей Дмитриевич также состоял в близком родстве и с прапрадедом поэта Сергея Бехтеева, Алексеем Ивановичем. Они были двоюродными братьями.

Таким образом, Никандр и Екатерина (будущая инокиня Елена) были также в родстве, но не столь уже близком (троюродном). Бытующая в ряде публицистических статей путаница обусловлена одинаковыми именами отцов Никандра и Екатерины (обоих звали Алексеями), так что некоторые современные авторы стали описывать Никандра и инокиню Елену, как родных брата и сестру, к тому же подключать сюда всякого рода лирические авторские фантазии (см., к примеру, статью "Из рода Бехтеевых" в журнале "Задонский Паломник" N 53 за 2006 год, с. 6-8). К сожалению, под влиянием подобных публикаций и автор настоящих строк пошел по неверному пути и в статье "Таинственный венец" назвал Никандра Бехтеева сыном отставного генерала Алексея Дмитриевича, а не Алексея Ивановича, а самого Алексея Дмитриевича близким другом святителя Тихона, о чем покорнейше прошу меня простить за непреднамеренную неточность. Но уточненные архивные данные убедительно свидетельствуют, что Никандр был из семьи именно секунд-майора Алексея Ивановича, но не генерал-майора Алексея Дмитриевича, и тот ближайший приятель и почитатель Преосвященного Тихона звался Алексеем Ивановичем. Так что, слава Богу, истина все же восторжествовала!

На сегодняшний день нам совершенно неизвестны подробности побега юной Екатерины из дома, и кто конкретно мог так сильно повлиять на ее смелый выбор. Быть может, была какая-то духовная связь с самим святителем Тихоном Задонским или троюродным братом Никандром? Так или иначе, но на восемнадцатом году жизни, в 1756 году, Екатерина тайно уходит из родительского дома и поступает в Воронежский Покровский женский монастырь. Подобно своему двоюродному брату, Алексею Ивановичу, разыскивавшему в гневе своего пропавшего сына Никандра, ищет свою дочь повсюду Алексей Дмитриевич Бехтеев, пока, наконец, не находит ее в Воронеже. Каким-то образом настоятельнице монастыря удается уговорить родителя Екатерины не противиться выбору дочери, и Екатерина остается в стенах монастыря.

Согласно изданным еще в 1890 году "Воспоминаниям об инокине Елены", подвижнический путь Елены (Бехтеевой) был сопряжен многими скорбями, испытаниями и гонениями. Труден и поистине тесен был ее земной путь; пришлось терпеть порой не только нравственные унижения, но и всякого рода лишения: и голод, и жажду, и нужду. В 1817 году инокиня Елена была принята во Флоровский монастырь города Киева, где и почила 23 Марта 1834 года. В течение 50 лет возила она с собой гроб, который приготовил для себя святитель Тихон Задонский, завещав в нем быть похороненным. Однако в архиерейском облачении святителя Тихона положили в иной гроб, ибо этот оказался тесен. Неисповедимыми Божьими путями гроб достался инокине Елене (возможно, через родственника своего Никандра Алексеевича) и, согласно последней воле подвижницы святости и благочестия, похоронили ее в том святительском тихоновском гробе. Могила инокини Елены сохранилась и поныне и очень почитаема среди верующих. На надгробной плите ее высечена надпись: "Здесь покоится инокиня Елена, а в мире Екатерина Алексеевна Бахтеева, генеральская дочь, скончавшаяся на 78 году жизни, прожив в монастыре 60 лет. Умерла 1834 года марта 23 дня. Похоронена во гробе святителя Тихона Задонского, который у нее сохранялся 50 лет".