День преподобного в Киево-Печерской лавре

Мы по духовной неразвитости привыкли считать, что руководствуемся лишь своей волей, сами совершаем поступки; в повседневности забывая, что ни одно событие не происходит случайно. Я ехал в Киев из Харькова на фестиваль современной поэзии, полагая, что из трех заведомых дней как минимум один уделю посещению Лавры (так повелось в последние годы). Ведь в день этот, 16 мая (3 мая по ст. ст.) - православными человеками почитается преп.Феодосий Печерский, который вместе с преп.Антонием на киевских берегах основал Печерский монастырь, ставший впоследствии Лаврой. Отцы Феодосий и Антоний положили начало всему русскому монашеству и святости, а всякий пещерный монастырь на Руси выводит своим истоком пещеры киевские.

Я ехал в Киев из Харькова на фестиваль современной поэзии, полагая, что из трех заведомых дней как минимум один уделю посещению Лавры (так повелось в последние годы). Ведь в день этот, 16 мая (3 мая по ст. ст.) - православными человеками почитается преп.Феодосий Печерский, который вместе с преп.Антонием на киевских берегах основал Печерский монастырь, ставший впоследствии Лаврой. Отцы Феодосий и Антоний положили начало всему русскому монашеству и святости, а всякий пещерный монастырь на Руси выводит своим истоком пещеры киевские.

Поэт Светлана Кекова, сочинения которой я чту особо (прежде мы кратко переписывались, в том числе и с помощью электронной почты, а лично встретиться привелось в январе с.г., в Харькове, куда Светлана была приглашена на Международный фестиваль современной поэзии памяти Чичибабина), отправилась из своего Саратова в Киев еще и с трепетными мыслями об иконе Свенской Печерской Божией Матери, которую по личным причинам мистического свойства почитает особо. В домашнем алтаре Светланы эта большая икона, подаренная поэтом Бахытом Кенжеевым, занимает центральное место.

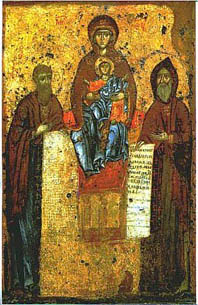

Свенская Печерская Панахранта

Икона эта имеет два празднования: того же 3/ 16 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского, а также 17/30 августа, в день кончины (около 1114 г.) преподобного Алимпия (Алипия) Печерского, первого известного по имени русского иконописца, который икону и сотворил, - по мнению разных исследователей, в конце ХI или начале XII в.

Богоматерь Печерская-Свенская изображена - по канону Панахранты - сидящей на троне, держащей на руках Спаса Эммануила, который обеими руками двуперстно благословляет Феодосия (слева) и Антония (справа). В руках Преподобных - развернутые свитки с поучениями. У Феодосия свиток сохранился плохо, а текст поучения Антония, хотя и с утратами, прочтению поддается. В переводе на современный русский язык оно гласит: "Молю вас так, чада, держимся воздержания и не ленимся, имея ведь о сем Господа помощником". Звучен и энергичен "двойной" посыл: "держимся воздержания"! Замечательно и "ведь", звучащее как недоумение даже: разве можно лениться, быть невоздержанным, маловерным, в конце концов, "имея ведь" в помощниках Господа! Проникновенно и сильнодействующе это безхитростное, наивное высказывание.

Богоматерь Печерская-Свенская изображена - по канону Панахранты - сидящей на троне, держащей на руках Спаса Эммануила, который обеими руками двуперстно благословляет Феодосия (слева) и Антония (справа). В руках Преподобных - развернутые свитки с поучениями. У Феодосия свиток сохранился плохо, а текст поучения Антония, хотя и с утратами, прочтению поддается. В переводе на современный русский язык оно гласит: "Молю вас так, чада, держимся воздержания и не ленимся, имея ведь о сем Господа помощником". Звучен и энергичен "двойной" посыл: "держимся воздержания"! Замечательно и "ведь", звучащее как недоумение даже: разве можно лениться, быть невоздержанным, маловерным, в конце концов, "имея ведь" в помощниках Господа! Проникновенно и сильнодействующе это безхитростное, наивное высказывание.Икона донесла до нашего времени древнейшие сохранившиеся иконные образы Антония и Феодосия. Богоугодные отцы удостоились ранней канонизации (Антоний почил 7 мая 1073 г., а Феодосий - в 1074 г.), по "Киево-Печерскому патерику" мы знаем, что уже в XII веке в монастыре были их иконы, которые показывали греческим строителям каменного собора. Но еще до прибытия в Киев константинопольских каменоделов - им же во Влахернском храме было видение Богоматери с предстоящими Печерскими настоятелями. Возможно, видение, о котором бытовали устные легенды в монастыре, повлияло на композицию этой иконы.

Ученые-исследователи Третьяковской галереи, где теперь сохраняется святыня, высказали свои суждения. По одной гипотезе, Богоматерь Печерская-Свенская является списком с заалтарного образа - мозаичного изображения Богоматери (1083-1089 гг.) в алтаре Печерского Успенского собора. Есть мнение, что икона "является списком, исполненным в Киеве с одной из не дошедших до нас древних Печерских икон". Сам же Печерский образ (мозаичный или исполненный на доске), возможно, повторяет икону, находившуюся в Софии Константинопольской.

Откуда же у чудотворной Печерской иконы Богородицы, прославившейся многими исцелениями слепых и бесноватых, а также защитой от врагов, еще и такой эпитет - "Свенская"?

Это поизошло, по преданию, в 1288 г.

...После разорения монголо-татарами Киева икона была перенесена в Брянск, поскольку черниговский князь Роман Михайлович (сын Михаила Всеволодовича - черниговского князя, мученически убитого в Золотой орде), будучи в Брянске, лишился зрения, и, прослышав о чудесах и исцелениях, бывших от чудотворного образа Печерской Богоматери и от великих чудотворцев Антония Феодосия Киево-Печерских, послал в Печерский монастырь милостыню вместе с прошением отпустить чудотворную икону к нему. По совету с братией архимандрит Печерский отпустил икону - со священником, на лодке, рекой Десной. По пути сопровождавшие остановились на ночлег на берегу реки Свены. Поутру они пошли помолиться иконе, но в лодке ее не нашли, а увидали на горе, между ветвями дуба. Об этом чудесном явлении возвестили князю Роману.

Князь поспешил отправиться пешком к месту стояния иконы, и где-то по дороге "вздохнул о глубины сердца и со слезами так молился": "О пречудная Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! Дай ми, Госпоже, прозреть очами и узреть свет и Твой чудотворный образ! Елико и дале узрю места сего на все четыре страны, толико придам к дому Твоему, созижду храм и обитель, идеже Ты возлюбила еси место". В ту же минуту он увидел пред собою тропинку... Когда же пришли к древу-дубу, князь опять громко возопиял: "Пресвятая Владычице! Услыши глас молитвы моей и дай прозрение очам моим!" И в ту же минуту стал видеть лучше прежнего. Допрозревший властитель велел снять чудотворную икону. Икону приял епископ, все с благоговением лобызали ее и отслужили молебен, после чего сам князь со всем народом принялся рубить деревья, и вскоре на этом месте общими трудами был сооружен храм во имя Успения Богоматери.

Князь поспешил отправиться пешком к месту стояния иконы, и где-то по дороге "вздохнул о глубины сердца и со слезами так молился": "О пречудная Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! Дай ми, Госпоже, прозреть очами и узреть свет и Твой чудотворный образ! Елико и дале узрю места сего на все четыре страны, толико придам к дому Твоему, созижду храм и обитель, идеже Ты возлюбила еси место". В ту же минуту он увидел пред собою тропинку... Когда же пришли к древу-дубу, князь опять громко возопиял: "Пресвятая Владычице! Услыши глас молитвы моей и дай прозрение очам моим!" И в ту же минуту стал видеть лучше прежнего. Допрозревший властитель велел снять чудотворную икону. Икону приял епископ, все с благоговением лобызали ее и отслужили молебен, после чего сам князь со всем народом принялся рубить деревья, и вскоре на этом месте общими трудами был сооружен храм во имя Успения Богоматери.Князь устроил тут монастырь и щедро оделил его деньгами; а чудотворную икону обложил золотом и серебром; и тогда же в память явления иконы на р. Свене установлен был праздник 3 мая (ст. ст.). А знаменательный дуб употреблен был для икон и других предметов храма.

Уже во времена правления Иоанна Грозного игумен Свенского монастыря просил у царя помощи в обновлении оклада иконы. Царь повелел принести икону к себе в Москву и оклад переделать, для чего от себя прибавил золота, жемчуга и драгоценных камней. Оклад был изготовлен за три года, после чего чудотворную возвратили в монастырь.

Августовский праздничный день иконе был установлен в 1815 г. - в благодарность за избавление Брянска от нашествия наполеоновских войск в 1812 г.

Светом небесным дивно возсиявый

...Как и договаривались, мы встретились со Светланой в 8 часов утра на станции метро "Арсенальная", от которой, если идти прямо, через 12 минут придешь к Свято-Введенской обители, где чудотворит проявившаяся на стекле Икона Богородицы "Призри на смирение". А в Лавру попадешь, коль налево от станции метро пойдешь...

Было пасмурно, как и канунным, дождившим днем. По дороге (идти-то пришлось тоже минут десять) моя спутница рассказала о своих "проблемах" с будильником, который морочил ее, волновавшуюся о том, чтоб не опоздать (непростым и волнующим был путь Светланы в Киев, приехавшей сюда впервые); я поделился сходными наблюдениями о мобильном телефоне, в котором, сбиваясь, трижды переставлял время утреннего звонка побудки, но, как оказалось, так и не включил его. Известно - какие силы мешают в таких случаях.

Мы чаяли попасть на утреннюю службу. Но я несколько раз повторил сестрице Светлане, что Успенский (восстановленный) собор Лавры мне не доводилось видеть открытым, хотя и бывал я в обители много раз.

В сорока шагах от Святых врат Светлана - с "заговорщическим", почти смеющимся лицом - обратила мое внимание на удивительное гигантское радужное свечение, которым концентрически охватилось внезапно выглянувшее солнце. Сначала из-за деревьев виделась лишь часть дуги, но в проемах меж кронами!.. В какой-то детской, первозданной радости мы просто рассмеялись, понимая, отчего это происходит сегодня, с нами. Тут-то и припомнились необычные слова, что поются в 11-м икосе "Акафиста преподобному и богоносному отцу нашему Феодосию, игумену Печерскому чудотворцу": "Радуйся, светом небесным в перенесении мощей твоих дивно возсиявый. Радуйся, три дуги светозарныя, от пещеры к Велицей Печерстей церкви протяженныя показавый..."

В сорока шагах от Святых врат Светлана - с "заговорщическим", почти смеющимся лицом - обратила мое внимание на удивительное гигантское радужное свечение, которым концентрически охватилось внезапно выглянувшее солнце. Сначала из-за деревьев виделась лишь часть дуги, но в проемах меж кронами!.. В какой-то детской, первозданной радости мы просто рассмеялись, понимая, отчего это происходит сегодня, с нами. Тут-то и припомнились необычные слова, что поются в 11-м икосе "Акафиста преподобному и богоносному отцу нашему Феодосию, игумену Печерскому чудотворцу": "Радуйся, светом небесным в перенесении мощей твоих дивно возсиявый. Радуйся, три дуги светозарныя, от пещеры к Велицей Печерстей церкви протяженныя показавый..." Мне доводилось и прежде видеть гало (так это явление - круги или кольца вокруг небесных светил называется в физике) в северных широтах. На Соловках, в метель февраля 1991 г., когда я шел по Белу морю аки посуху на лыжах к Малому Заяцкому острову, к деревянной церквушке Андрея Первозванного, мне внезапно так же "открылось небо", и вокруг возникшего предо мной храмового креста явились радужные концентрические сферы! Да уж, начитан я был и про северные сияния, и про сложные оптические эффекты в полярных широтах, вызванные магнитной природой, но кто ответит: почему - мне, в то время и в том месте, так было явлено чудо чудное!

Свечение над Лаврой мы, безусловно, восприняли как знак указующий и приветственный. Надо ль говорить, что, войдя в монастырь, мы с сестрицей Светланой увидели сразу, издалека: двери в Успенский собор открыты!

До службы оставалось минут двадцать, успелось подать записки, у северной стены поклониться огромной, размером больше человеческого роста, иконе Свенской Печерской Панахранты. (Разумеется, сегодня в Киево-Печерской Лавре в храмах имеются списки этой иконы. Здесь можно и приобрести копию.)

Большую икону св. Феодосия, празднично и особо деликатно украшенную красивыми бледно-розовыми, я не убоюсь сказать именно что "нежными", розами и стоявшую под куполом против дверей алтаря, два монаха у нас со Светланой буквально "унесли из-под носа", отставив ее на алтарный подиум.

В "Повести временных лет" читаем: "В год 6599 от сотворения мира (1091от Р. Х.) игумен и черноризцы, сотворив совещание, сказали: "Не годится лежать отцу нашему Феодосию вне монастыря и вне церкви своей, ибо он и церковь основал и черноризцев собрал". Посовещавшись, повелели устроить место, где положить мощи его. И когда через три дня наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия, повелению которого я, грешный, первый был очевидец, о чем и расскажу не по слухам, а как зачинатель всего того. Итак, пришел игумен ко мне и сказал: "Пойдем в пещеру к Феодосию". Я и пришел с игуменом, в тайне от всех, и рассмотрели, куда копать, и обозначили место, где копать,- в стороне от входа. Сказал же мне игумен: "Не смей рассказывать никому из братии, чтобы никто не узнал, но возьми кого хочешь, чтобы тебе помог". Я же приготовил в тот день мотыги, чтобы копать. И во вторник вечером, в сумерки, взял с собою двух братьев, и в тайне от всех пришел в пещеру, и, отпев псалмы, стал копать. И, устав, дал копать другому брату, и копали до полуночи, утомились и не могли докопаться, и начал тужить, что копаем в сторону. Я же, взяв мотыгу, начал усердно копать, а друг мой почивал перед пещерою и сказал мне: "Ударили в било!" И я в это мгновение докопался до мощей Феодосиевых. И когда он мне сказал: "Ударили в било", я сказал: "Уже прокопал". Когда же прокопал, охватил меня ужас и стал я взывать: "Господи, помилуй". В это время сидели в монастыре два брата и смотрели в сторону пещеры... Когда ударили в било, увидели они три столпа, точно светящиеся дуги, и, постояв, передвинулись эти дуги на верх церкви, где был положен потом Феодосий.

В "Повести временных лет" читаем: "В год 6599 от сотворения мира (1091от Р. Х.) игумен и черноризцы, сотворив совещание, сказали: "Не годится лежать отцу нашему Феодосию вне монастыря и вне церкви своей, ибо он и церковь основал и черноризцев собрал". Посовещавшись, повелели устроить место, где положить мощи его. И когда через три дня наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия, повелению которого я, грешный, первый был очевидец, о чем и расскажу не по слухам, а как зачинатель всего того. Итак, пришел игумен ко мне и сказал: "Пойдем в пещеру к Феодосию". Я и пришел с игуменом, в тайне от всех, и рассмотрели, куда копать, и обозначили место, где копать,- в стороне от входа. Сказал же мне игумен: "Не смей рассказывать никому из братии, чтобы никто не узнал, но возьми кого хочешь, чтобы тебе помог". Я же приготовил в тот день мотыги, чтобы копать. И во вторник вечером, в сумерки, взял с собою двух братьев, и в тайне от всех пришел в пещеру, и, отпев псалмы, стал копать. И, устав, дал копать другому брату, и копали до полуночи, утомились и не могли докопаться, и начал тужить, что копаем в сторону. Я же, взяв мотыгу, начал усердно копать, а друг мой почивал перед пещерою и сказал мне: "Ударили в било!" И я в это мгновение докопался до мощей Феодосиевых. И когда он мне сказал: "Ударили в било", я сказал: "Уже прокопал". Когда же прокопал, охватил меня ужас и стал я взывать: "Господи, помилуй". В это время сидели в монастыре два брата и смотрели в сторону пещеры... Когда ударили в било, увидели они три столпа, точно светящиеся дуги, и, постояв, передвинулись эти дуги на верх церкви, где был положен потом Феодосий....Службу в Соборе Успения Пресвятой Богородицы правил облаченный в золотисто-зеленые одежды, прямо-таки майской весенней расцветки, епископ Белоцерковский и Богуславский Серафим. Он завершил, как водится, литургию прочувствованным проповедническим обращением к пастве - вполне длительным, но не утомительным. Владыка говорил о гордыне и самочинии, которое современный человек ставит превыше всего: личностное "я" стало для него более значимым, чем общество в целом, и даже чем Вселенная, Бог. Владыка, который, как мне показалось, испытывал некоторые затруднения в связи с недомоганием, несколько раз, под разными "поворотами", с помощью поясняющих притч повторил свою, несомненно, актуальную мысль о пагубе самоволия. Речи пастыря, усиленной микрофонами, мы внимали в тиши собора, где люди стояли столь плотно, что даже крестное движение рукой, не говоря о поклоне, вызывало затруднения.

Стоя пред алтарем, не можешь не думать о собственном недостоинстве, поражаясь своей дерзости, с которой преступаешь порог святой обители. Утешением могут служить лишь примеры святых отцов, которые именно себя считали наивеличайшими грешниками, а нас наставляют не впадать в отчаяние, но приходить, раскаиваться и молиться.

Крестный ход

По окончании службы владыка Серафим вывел прихожан на Крестный ход вокруг Лавры - с праздничной иконой преп. Феодосия.

Ход направился, как водится, противу часовой стрелки, справа налево. В проем меж Успенским собором и Трапезной церковью, мимо могилы Петра Столыпина. К сонму выходящих присоединялись те, кто оставался за пределами храма... Но не успели еще все выйти из Успенского собора, как кто-то ахнул (а за ним все): уже прямо над головами, над крестами и огромным куполом Трапезной в ясном голубом небе воссиял лиловатый круг у солнца, по краям проявляющий радужный спектр.

Ход направился, как водится, противу часовой стрелки, справа налево. В проем меж Успенским собором и Трапезной церковью, мимо могилы Петра Столыпина. К сонму выходящих присоединялись те, кто оставался за пределами храма... Но не успели еще все выйти из Успенского собора, как кто-то ахнул (а за ним все): уже прямо над головами, над крестами и огромным куполом Трапезной в ясном голубом небе воссиял лиловатый круг у солнца, по краям проявляющий радужный спектр.Послышалось пение. Точней было бы сказать: пение послышалось из нас самих, поскольку губы разлеплялись сами: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав..."

Один монах, светящийся счастьем, периодически восклицал: "Ничего удивительного! Обычное физическое явление!" Улыбались и этой шутке. Разумеется, природное явление! Правда, вряд ли свойственное здешним, вполне южным широтам, да к тому же столь значимо и солнечно выпавшее между дождливыми днями на день святого Феодосия, "три дуги светозарныя, от пещеры к Велицей Печерстей церкви протяженныя показавого..."

Скажу сразу, что это удивление небесное продолжалось около трех часов и открывалось нам из разных точек Лавры - то проявляясь, то ненадолго уходя.

Мы шли с Крестным ходом. "Какой замечательный народ!" - то и дело вздыхала Светлана, держа перед собой иконку Богородицы "Призри на смирение", а мне вручив св. Николая. Когда вышли на магистраль, движение городского и частного транспорта приостановилось, некоторые пассажиры присоединились к шествовавшим. Ненадолго икона святого замерла у входной арки Надвратной церкви, владыка Серафим окропил собравшихся святой водой, а затем процессия прошла вдоль монастыря и притекла к дальним пещерам, к Аннозачатиевской церкви. Там, у остановленной иконы, владыка обратился с поздравительными и напутственными словами - уже и к тем, кто присоединился за время Крестного хода.

Мы шли с Крестным ходом. "Какой замечательный народ!" - то и дело вздыхала Светлана, держа перед собой иконку Богородицы "Призри на смирение", а мне вручив св. Николая. Когда вышли на магистраль, движение городского и частного транспорта приостановилось, некоторые пассажиры присоединились к шествовавшим. Ненадолго икона святого замерла у входной арки Надвратной церкви, владыка Серафим окропил собравшихся святой водой, а затем процессия прошла вдоль монастыря и притекла к дальним пещерам, к Аннозачатиевской церкви. Там, у остановленной иконы, владыка обратился с поздравительными и напутственными словами - уже и к тем, кто присоединился за время Крестного хода.Светило, всему миру видимое

Так и говорится в житии преподобного, записанном Нестором-летописцем и переведенным на современный язык митрополитом Филаретом (Дроздовым): "Был же Феодосий поистине человек Божий, светило, всему миру видимое и всем черноризцам сияющее: смирением, и разумом, и покорностью, и прочим подвижничеством; все дни трудясь, не давал он ни рукам, ни ногам своим покоя. И на работу он выходил прежде, всех, и в церковь являлся раньше других, и последним из нее выходил.

Сидит, бывало, великий Никон и пишет, а блаженный, присев с краю, прядет нити для переплетения книжного. Вот каковы были смирение этого мужа и простота его. И никто никогда не видел, чтобы он прилег или чтобы водой омыл свое тело - разве только руки и мыл. А одеждой ему служила власяница из колючей шерсти, а сверху носил другую свиту. Да и та была ветха, и одевал он ее лишь для того, чтобы не видели одетой на нем власяницы. И над этой убогой одеждой издевались многие неразумные, попрекая его. А блаженный с радостью выслушивал их укоризны, постоянно помня слово божье, которым утешали подбадривал себя: "Блаженны вы, - говорит Бог, - когда укоряют вас, когда поносят вас словом грубым, клевеща на вас за приверженность ко мне. Возрадуйтесь и возвеселитесь в тот день, ибо ждет вас за это награда великая на небесах".

Св. Феодосий родился в Василеве (позднее - уездный город Васильков, в 35 верстах от Киева) и происходил из родовитой семьи. Ни имя Феодосия (мирское), ни год рождения неизвестны; последнее приблизительно относят к 1036 г. Юные годы Феодосия протекли в Курске, куда, по велению князя, переселились его родители: отец Феодосия был одним из княжеских тиунов у курского посадника. Достигнув 7-летнего возраста, мальчик стал учиться грамоте, а потом до 13 лет был определен в училище.

В 14 лет лишившись отца и познакомившись по книгам и рассказам с жизнью великих подвижников монашества, юноша решился приступить к исполнению своей заветной мечты - отречься от мира. Противодействие его аскетическим наклонностям шло со стороны матери, и он решился оставить дом, увлеченный рассказами странников о святых местах Палестины. Попытка пройти со странниками в Иерусалим была неудачна: настигнутый матерью, он, избитый и связанный, был возвращен домой; чтобы он опять не бежал, мать одела ему на ноги оковы и сняла их только тогда, когда он дал слово не бегать из дома. Но эти притеснения только усиливали аскетические стремления юноши. Тайно от матери юноша начал носить вериги, которые, замеченные, были ею сорваны. Св. Феодосий бежал в Киев, где был принят и пострижен св. Антонием. Тогда же (около 1056-57 годов) и дано было ему известное нам имя.

Высокие духовные подвиги преподобного Феодосия настолько выдвинули его из иноческого ряда, что Антоний благословил Феодосия в игумены, несмотря на то, что ему было тогда не более 26 лет.

Всегда после мясопуста св. Феодосий уходил в свою пещеру, где и было потом погребено его тело. Там затворялся один вплоть до вербной недели, в пятницу коей, в час вечерней молитвы, приходил к братии и, остановившись в дверях церковных, поучал всех и утешал в подвижничестве и посте.

Время монашества Феодосия совпало с тяжелым и смутным периодом междоусобиц в отношениях между князьями. Св. Феодосий пользовался уважением великого князя Изяслава, который любил благочестивую беседу с преподобным. Когда Святослав отнял киевский стол у своего старшего брата Изяслава и изгнал его, блаженный Феодосий выступил против насилия с целым рядом обличений; писал также обличительные "эпистолии" к Святославу.

"И был он заступник вдовиц и помощник сирот, и нищих заступник, и, попросту говоря, всех приходивших к нему отпускал, поучив и утешив, а нищим подавал, в чем нуждались они и на пропитание. И чтили его не ради дорогих нарядов или светлых одежд и не ради великого богатства, но за непорочную его жизнь, и за светлую душу, и за многие поучения, кипящие святым духом в устах его. Козлиная шкура была ему многоценной и светлой одеждой, а власяница - почетной багряницей царской, и, в них оставаясь великим, богоугодно провел он дни свои".

Через 11 или 12 лет игуменства св. Феодосий, "вследствие умножения братии и скудости прежних монастырских зданий", решился построить новый, обширнейший монастырь. Место для него было выбрано близ второй пещеры преподобного Антония. На этом месте в 1073 г. была заложена великая каменная церковь.

Житие преп. Феодосия было исполнено чудотворениями, среди которых и спасительно вознесение храма в небеса, и чудесное наполнение хлебами и медом опустевших закромов обители, и явление золотой гривны, и иные. И смерти преп. Феодосия сопутствовало чудо. Князь Святослав, который находился недалеко от монастыря блаженного, увидел, что огненный столп поднялся до неба над монастырем. Никто этого не видел, и поэтому догадался князь, что преставился преподобный, и сказал окружавшим: "Вот сейчас, как мне кажется, умер блаженный Феодосий". Умер же св. Феодосий в субботу, как и сам предсказал - после восхода солнца. И погребен был в той пещере, в которой под руководством св. Антония начал свои подвиги.

Св. Феодосий оставил несколько поучений к инокам, мирянам, а также два послания к великому князю Изяславу и две молитвы. Из поучений к инокам мы узнаем темные стороны тогдашней монастырской жизни, о которых не говорят ни Нестор, ни печерский Патерик. В поучениях св. Феодосий обличает иноков за леность к богослужению, несоблюдение правил воздержания, собирание имения в келии, недовольство общей одеждой и пищей, ропот на игумена за то, что он на монастырские средства содержал странных и бедных. Два поучения Феодосия обращены ко всему народу и говорят "о казнях Божиих" за грехи - остатки языческих поверий в народе и господствующих пороках: грабежах, своекорыстия, мздоимстве и пьянстве. Два послания к великому князю Изяславу говорят о посте в среду и пятницу; а в послании о вере варяжской или латинской исчисляются отступления от православия и обычаи латинян, запрещается всякое с ними общение в пище, питье и браках. Как пишет ученый-комментатор, "в историческом отношении поучения преподобного Феодосия имеют большое значение для характеристики нравов того времени". Спросим себя: в какой мере поучения св. Феодосия теперь устарели? И ответим: к сожалению, ни в какой.

Св. Феодосий оставил несколько поучений к инокам, мирянам, а также два послания к великому князю Изяславу и две молитвы. Из поучений к инокам мы узнаем темные стороны тогдашней монастырской жизни, о которых не говорят ни Нестор, ни печерский Патерик. В поучениях св. Феодосий обличает иноков за леность к богослужению, несоблюдение правил воздержания, собирание имения в келии, недовольство общей одеждой и пищей, ропот на игумена за то, что он на монастырские средства содержал странных и бедных. Два поучения Феодосия обращены ко всему народу и говорят "о казнях Божиих" за грехи - остатки языческих поверий в народе и господствующих пороках: грабежах, своекорыстия, мздоимстве и пьянстве. Два послания к великому князю Изяславу говорят о посте в среду и пятницу; а в послании о вере варяжской или латинской исчисляются отступления от православия и обычаи латинян, запрещается всякое с ними общение в пище, питье и браках. Как пишет ученый-комментатор, "в историческом отношении поучения преподобного Феодосия имеют большое значение для характеристики нравов того времени". Спросим себя: в какой мере поучения св. Феодосия теперь устарели? И ответим: к сожалению, ни в какой.Благодатные розы

...Слушая непрекращавшееся негромкое пение, мы "неторопливо стояли", пропуская многих и многих, в череде желающих поклониться иконе св. Феодосия. Увиделось, как двум уже отходящим от иконы молодым послушникам, одетым в светское, но узнаваемым по заплечным косицам, монах, все время пребывавший возле иконы, выплел по одному цветку из иконного венка.

Такой сердечный знак особого расположения тронул и меня, стороннего наблюдателя. Я представил себе, как инок отнесет эту бледную розу к себе в келью, поставит в красный угол и будет предолго хранить, и однажды она станет сухой, но не бездыханной - в том смысле, что будет хранить память прикосновения к Феодосиевой иконе, своего праздничного участия в ее сегодняшней светозарной благодати. "Цветок засохший, безуханный"? Вот уж чего не скажешь об этих розах!

Я попытался уйти, гонимый некоторыми делами, но что-то удержало: пройдя полста метров, вернулся, чтобы еще раз поклониться иконе. Хотелось побыть здесь подольше, продлить редкостное умиротворение.

"О священная главо, Ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Феодосие, изрядный слуго Пресвятыя Богородицы, во имя Ея святое обитель пречудну на горах Печерских соорудивый, и в ней чудес множеством просиявый! Молим тя со усердием многим: молися за нас ко Господу Богу, и испроси нам от него великая и богатыя милости: веру праву, надежду спасения несомненну, любовь ко всем нелицемерну, благочестие непоколебимое, душ и телес здравие, житейских потреб достатка, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедродательныя Его десницы, но во славу имени Его святаго, и во спасение наше. Соблюди, преподобне чудотворче, Отечестие твое земное, страну православно-русскую, все грады и веси ея, град твой, и Лавру твою невредимыми от всякаго зла, и вся люди притекающия на поклонение к честному твоему гробу, и пребывающия во святей обители твоей, осени небесным твоим благословением, и от всяких зол и бед милостиво избави. Наипаче же в час кончины нашея покажи нам многомощное твое покровительство: да избавимся, молитвами твоими Господу, власти лютаго миродержца, и сподобимся наследити Царство Небесное..."

Мы со спутницей-сестрицей спустились по каменным ступеням к святым источникам, где белые вертикали часовен свв. Феодосия и Антония так же обрамляют днепровскую даль, как сами два святых светильника и стоят - словно свечи - и на Свенско-Печерской иконе, и над входной аркой Троицкой надвратной церкви Лавры. Украинское слово "каплыця" (что означает "часовня") на табличках возле часовен, установленных над целительными источниками, кажется здесь более чем уместным, в нем для славянского уха слышится корень "капля".

- Испей, умойся, набери святой водички, чтоб унести с собой.

Мы снова ахнули, подняв очи горе: прямо над крестом часовни св. Феодосия светилась дуга. И опять послышались поющие голоса: "Христос воскресе из мертвых..."

На обратном пути посмотрели на церковь Спаса на Берестове, что соседствует с Лаврой, а затем вышли на смотровую площадку у стелы аллеи Памяти. Трое мальчишек-подростков, вручив мне свою фотокамеру, попросили снять их на фоне Днепра и Дарницы. Я предложил им и другой сюжет: на фоне Лавры. Откликнулись с удовольствием. Показали со Светланой им на небеса, на дуги светозарные. "Ух ты! Чего это?!"

На обратном пути посмотрели на церковь Спаса на Берестове, что соседствует с Лаврой, а затем вышли на смотровую площадку у стелы аллеи Памяти. Трое мальчишек-подростков, вручив мне свою фотокамеру, попросили снять их на фоне Днепра и Дарницы. Я предложил им и другой сюжет: на фоне Лавры. Откликнулись с удовольствием. Показали со Светланой им на небеса, на дуги светозарные. "Ух ты! Чего это?!" Рассказали - "чего это".

А вечером подобная картинка, в окончательном, прощальном, что ли, оформлении, была видна и со ступенек гостиницы "Украина" (бывш. "Москва"), и, по-видимому, из многих мест украинской столицы - примерно над Софией Киевской, на закате.

Окно Господне

На следующий день "обстоятельства почти случайным образом" снова привели меня к Лавре. Сюда я быстро дошел от другой обители, Свято-Введенской, куда заходил поклониться иконе Божией Матери "Призри на смирение".

...Уже покинув Лавру, я поворотился, как водится, лицом к Святым вратам, и тут (в этот день с утра шел дождь, а потом облачность менялась) за золотистым протуберанцевым знаком с надписью "САВАОФ", в окне, расположенном над входной аркой между наружными фресками свв. Феодосия и Антония на фасаде Троицкой надвратной церкви, показался Господень лик!

Только лик. Это луч солнца, выглянувшего на несколько мгновений из облаков, упал через верхнее боковое окошко на дальнюю стену церкви и высветил, явил Его!..

Лик не исчез, а именно что истаял через минуту-другую, поскольку новая туча находила на солнце медленно. Когда я "отмер", вышел из оцепенения, схватился за фотоаппарат, однако светило пробилось лишь минут через восемь, к тому же сместившись по небу. И теперь луч лег на левую Господню ладонь - поднятую, благословляющую... Которая так же истаяла за потемневшим стеклом.

Станислав Минаков, член Национального союза писателей Украины (Харьков)

Фото автора

2006 г.

Харьков - Киев