В то утро мы записывали воспоминания о Василии Шукшине кинооператора Анатолия Заболоцкого. Всё происходило у ВГИКа, около памятника известным кинематографистам - Шпаликову, Тарковскому и собственно Шукшину. Заболоцкий был расстроен - с самого начала ему эта скульптура не нравилась: «Здесь героизирован Тарковский и совершенно принижен Шукшин: это же быдло сидит, с бычком, в кепке. Он никогда таким не был. Он был интеллектуальнее, чем Андрей». Уже в машине, после записи, пытаясь как-то успокоить Анатолия Дмитриевича, я перевел тему на другого его друга, тоже писателя-«деревенщика» - Валентина Распутина. И тут в разговоре промелькнуло одно имя - Василий Белов. Я быстро сообразил, что речь о крупном писателе из того же направления «деревенской» прозы, но я ничего у него не читал. И чтобы не выглядеть полным профаном, честно сказал: «Обязательно ознакомлюсь!» Глаза собеседника загорелись. «В книжном на Тверской лежит полное собрание сочинений Белова! Купите! Вы не пожалеете! Это надо обязательно прочитать!» - затвердил он.

В книжный я тогда не пошел - пожалел денег, а вот Заболоцкий не пожалел подарить мне большую иллюстрированную книгу Белова. Часть тома занимала живопись из собрания писателя, а часть - его рассказы и очерки. Книга несколько дней пролежала на журнальном столике, терпеливо дожидаясь моего внимания. И вот я ее открыл... С тех пор изменились мои - нет, не дни, а сны. Мне снятся слова Белова. Не образы, не персонажи, а именно буквы, слова, предложения. И мне всегда хочется их произносить, пробовать на вкус... Нырять в их соль, как в родник на жаре. Проза Василия Ивановича для меня - колодец: посмотришь в него, а там живая Россия, села, поля, мельницы, часовни... Смыслы.

Для непосвященных нет резона читать лекцию о литературном направлении «деревенской» прозы, к которому принято причислять Белова. Достаточно знать, что из тени соцреализма оно вышло в середине XX века, когда русская литература уже переставала быть русской, потому что теряла почву под ногами, а именно - духовность, жизнь и чаяния человека, работающего на земле; теряла язык, на котором говорила крестьянская Россия.

Русский язык терял Бога - советская пропаганда готовилась праздновать победу. Хрущев спал и видел «по телевизеру последнего попа». Но тут появились сначала очерки журналистов о жизни на селе - не отчеты о сборе урожаев, а именно очерки о крестьянской жизни. Потом - первые рассказы. И вот в мире заговорили о новой волне в русской культуре - о «деревенщиках». Абрамов, Распутин, Белов, Астафьев, Шукшин... Их книги начали активно издавать, по ним стали делать экранизации. Чем можно объяснить такую популярность прозы, рассказывающей не о космосе, не о Карибском кризисе, не о войнах, а о деревенских старушках, мужаках и мужичишках, о коровках и козочках, о часовенках и банях?

Говоря о земле, «деревенщики» на самом деле говорили о Небе

Всё просто: говоря о земле, «деревенщики» на самом деле говорили о Небе. Для советского времени это было откровением. Необычно. Ново. А главное - пронзительно. Эта литература пронзала пафосный налет пропаганды и доставала до самых истоков, до колодезной воды. «Деревенщики» снова вернули на страницы журналов и книг не советских, а русских людей. Тех самых, которые в Золотом веке как бы застыли и всё это время ждали своей разморозки. В этом смысле именно «деревенщики» - преемники Золотого века. Но главное - «деревенские» прозаики вернули России язык, а русской культуре - Бога. И кому-кому, а Белову мы точно обязаны этим новым расСВЕТОМ!

Он сам был как свет. Как луч - не от солнца, а от золотого купола. Его книги стали тихой проповедью для тысяч советских людей. Его слово несло в себе благодатный огонь, который ласкал уставшие от бестолкового строительства коммунизма души.

Вот лишь один отрывок, для того чтобы всё всем стало понятно. Это из рассказа «Холмы», одной из жемчужин русской литературы. Герой рассказа пробудился от «щемящей тревоги». Накануне к нему пришло ощущение необратимости: он полжизни прожил, а так и не понял: «откуда он взялся, и что значит всё это?» И вот мужик идет гулять по родной деревне:

«Он вышел на крутой и зеленый холмик, огибаемый голубой озерной подковой. Купол церкви плыл в небе, плыл в редких белых облаках, плыл и всё не мог уплыть. Пчелы тихо жужжали над купами верб. Внизу от ветра и солнца мерцало озеро, голубизна, пронизанная лучами, темнела, дробилась в своем бесконечном изменении. А здесь, на холме, было тихо и зелено. Зной истекал в небо, искажая лесной горизонт волнистыми вертикальными струями».

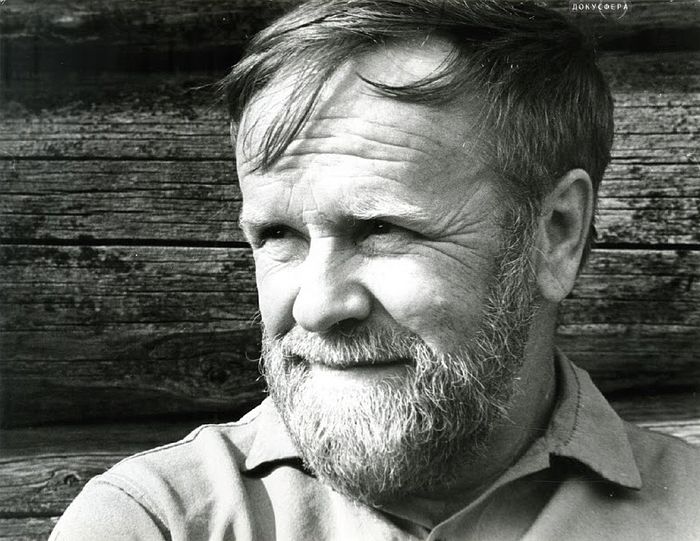

Москвитин" align="left" /> Василий Белов. Художник Филипп Москвитин

Москвитин" align="left" /> Василий Белов. Художник Филипп Москвитин

Какого?! Это же чистой воды поэзия. Будто бы мы проникли между строк соломоновой «Песни Песней» и теперь плывем в воспетой этими стихами Любви Бога к земле.

В этом рассказе есть одна строчка, заслуживающая особого внимания. Герой приходит на кладбище, замечает, что все могилы там - женские. Мужики разбежались. «Шли, торопились, будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки».

«Одинокие даже в земле» - строка, которая сразу ставит Белова в один ряд с Чеховым, Шмелевым, Буниным и товарищем по цеху «деревенщиков» Распутиным...

Помню, как меня подбросило, когда я это прочитал. Невероятная силища! И у Белова такой силы в каждом рассказе - хоть отбавляй. Пока прочитаешь, все мурашки мира через себя пропустишь.

Белову было что дарить. Более того - он не имел права это не дарить.

Но почему именно ему досталось всё это? (Вопрос: от Кого досталось? - для меня тогда уже был решен.)

Сначала я думал, что это такое утешение писателю за его тяжелые детские годы. Белов с семьей жил на русском Севере, на Вологодчине, в деревне Тимониха; отец его погиб на войне, семья голодала. Все в ту пору спасались как могли. Вася - спасался книгами. Он читал, как ел, - жадно, быстро, с аппетитом. И как любому читающему много и с толком, ему захотелось писать самому. Так родился Белов-писатель.

Но с другой стороны, миллионы так жили и так читали. Но не все стали Беловыми. И тогда я стал снова думать, почему же Бог поцеловал именно Василия Ивановича. И, кажется, недавно додумался. Дело - в любви. Мастер любит, боготворит своих героев, свои деревни, свою землю.

По любви воздастся - это про Белова.

Вот, казалось бы, небольшая зарисовка о деревенской соседке Паране «Колоколена». Совершенно чеховская вещь. «Параня постарела... но говорила она все так же хорошо, громко, на весь дом, слова, как и раньше, не придумывала, а они сами у нее сыпались».

Весь рассказ - это бабкины байки о внуках, детях, о соседе-алкаше. Но с какой нежностью любуется ею писатель! Будто смотрит на икону (образов в доме Белова было всегда много) и радуется. Как радуется любой, у кого есть дар видеть в каждом Божий свет.

«Долго еще я слышал громкий бабкин голос, колоколит он у меня в ушах и посейчас, призывая меня в ольховый родимый край, туда, где точат тихие грибные дожди и пахнет горьким березовым дымом».

Ах ты, Боже мой, какая мы-зы-ка! Зовущая на Русский север, в Тимониху, где остался писательский дом, где в память о его свете играют с солнцем купола восстановленного Василием Ивановичем Никольского храма, где кроется сила Белова. Та недюжинная сила, с которой он не боялся в советское время заступаться за деревню и кричать о том, что вековая крестьянская культура уничтожалась, когда пытались уничтожить православное сознание, и если хотите теперь возродить Россию - стройте церкви.

В 1990-е годы пришлось тратить свой дар на защиту Родины. Но Белов понимал: за это простится, если говорить правду. Да, этой другой Белов по стилю, по жанру, по подходу к языку - но смысл его слова остается прежним: мы уходим от своих корней, а значит, мы умираем.

А еще, - говорил Белов, - «союзное правительство во многих случаях ведет себя по-предательски не только к тем русским, которые живут в республиках, но и ко всей России»; «Я могу доказать, что в сию минуту сохранившиеся в нашей стране остатки крестьянства оскорбляются, эксплуатируются и третируются»... За подобные выражения в «свободные» перестроечные времена можно было легко поймать пулю при выходе из собственного подъезда, и по Василию Ивановичу стреляли - ярлыками. Националист, ретроград, фашист... И казалось, всей демократической и либеральной прессе удалось похоронить Белова заживо. Но нет! - стучала машинка на Вологодчине, скрипел карандаш... И летели по всей стране статьи, рассказы, интервью самого, пожалуй, свободного человека в новой России.

Свобода Белова была проникнута любовью и заключалась только в одном - не вытирать ноги о родную землю. Как ни странно это прозвучит для потомков, но уже одно это в 1990-е и 2000-е годы было подвигом.

Это тогда всенародно любимого русского героя Василия Шукшина опустили на корточки перед ВГИКом.

Лишь в последние годы всё изменилось в нашем мировоззрении, заговорили о том, что Василия Макарыча надо «приподнять», зацитировали Белова... Правда, пока неуверенно. Пока невнятно. Не понимаем мы еще столпов русского слова и русского духа, расставленных писателем в своих произведениях. Не понимаем его персонажей, мечтающих построить мельницу (тоже мне мечта! вот получить бы работу с большой зарплатой!..), смеемся над тем, как деревенский плотник «смакует свое одиночество» (вот же выдумал! ехал бы в город, жил бы весело)... И таких непонятностей из Белова можно приводить десятками...

«Лад» - это не только очерки о русском быте, это гимн памяти о России, а «память формирует духовную крепость человека»

Беловские символы России - они же на самом деле наши исконные, такие же древние, как русский язык («древнеславянский язык, "кровный" родитель русского, мы получили от Бога») - расшифрованы в книге «Лад». С нее лучше всего начать знакомство с Василием Ивановичем. Это не просто очерки о русском быте, это гимн памяти о России! («Память формирует духовную крепость человека».)

И всё же, делясь своими размышлениями о Василии Ивановиче, я признаю: мы прочитаем его не скоро. Кому сегодня до Белова? Если в театрах Третьего Рима выходит на сцену курица с трансвеститом, если в нашем кино не осталось образа русского мужика, если в литературе - мат-перемат, воспевание страстей и копание в собственных комплексах... Кто на фоне всего этого расслышит слова Парани из «Колоколены»?

Ушла под воду Матера Распутина; убили шукшинского Прокудина, духовно голодного, но ищущего и кающегося; теперь доживает свой век Север Белова... А что дальше? Конец русской литературе? Подчеркнуть: «русской»! Лишь временами появляются талантливые авторы, как отсветы на темной полированной мебели, но все это не превращается в единое течение (по примеру «деревенской» литературы), и темное светлым так и не окрашивается...

И несмотря на то, что колодец русского языка переполнен до краев, черпать из него мало кто хочет. Русские родниковые слова гниют и покрываются паутиной - как вода в деревенских журавлях.