Сегодня мы представляем вниманию читателей исторический очерк об истории создания Свято-Иверской церкви, подготовленный ее приходским советом в 1932 году к 25-летию храма.

Материал подготовлен к публикации Л. Тремсиной.

Посвящается памяти заамурцев-героев

|

| Обложка "Исторического очерка", подготовленного к 25-летию церкви |

В текущем 1932 году наш Иверский храм справляет двадцатипятилетие своего существования, так как закладка его произошла 27 мая ст. ст. 1907 года. Первый настоятель Иверского храма, протоиерей Сергий Брадучан о возникновении храма говорит так: "В гор. Харбине до 1907 года было три церкви: Св.-Николаевская церковь (собор), Благовещенская церковь Пекинской миссии (Пристань) и св. Николаевская церковь (походная) в Старом Харбине*. По сформировании в 1901 году Заамурскаго округа, отдельного Корпуса Пограничной cтражи, в 1907 году является потребность иметь Заамурскому округу свою церковь. Заамурский округ Пограничной стражи был многочислен и состоял тогда из двенадцати отрядов, семи батарей и был расквартирован по всей линии КВЖД, и центр Пограничной стражи был в г. Харбине, в котором были расположены тогда полки двух отрядов с артиллерией, и еще штаб Заамурского округа и 2-й бригады и Комендантское управление. На предложение священника Заамурского округа начальнику округа г.-л. Н.М. Чичагову построить свою церковь (в это время строилась школа-приют имени Цесаревича Алексея Николаевича для детей г.г. офицеров Заамурского округа Пограничной стражи), начальник округа сказал, что на постройку церкви не имеется средств. Священник (ныне протоиерей) Сергий Брадучан (тогда был настоятелем церкви в Старом Харбине) указал на источник средств на постройку церкви, а именно: при Св.-Николаевской походной церкви были свободные суммы 32 000 рублей. Хозяйственный отдел штаба Заамурского округа Пограничной стражи отчислил на постройку церкви 10 000 рублей, а остальную недостающую сумму - пополнить удешевлением заготовки материалов, пожертвованием деньгами и другими доброхотными сборами. С этими средствами было решено приступить к постройке храма в стиле Ярославских церквей.

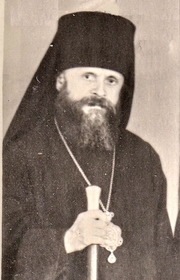

|

| О. Сергий Брадучан. Середина 1910-х годов |

История показала, что мы были близки к таковой обстановке в 1929 и 31 гг.

Генерал Чичагов приложил к делу постройки храма всю свою энергию и воспользовался имевшимися у него связями в Петербурге и Москве, откуда и получил большую поддержку.

О. Иоанн Кронштадтский и Великая княгиня Елизавета Феодоровна, эти святой жизни люди, были сильными помощниками в деле построения храма.

К слову сказать, ген. Чичагов не раз прибегал в трудные минуты к помощи этой высоко добродетельной и глубоко религиозной Великой Княгини, и благодаря ходатайству его, через Ея Высочество был спасен от смертной казни инженер Кокин, обвинявшийся в поджоге казенного здания.

Помощником начальника округа был ген.-майор Владислав Андреевич (православный) Нарбут, тоже глубоко религиозный человек, который неутомимо трудился как председатель комиссии по построению Иверской церкви" (письмо генер. Н. Гер. Володченко).

Другими членами строительной комиссии были: священник о. С. Брадучан, полковник Яковлев, подполковник Урбанович, подп. Подгорецкий, ротмистры: Коробкин, Арандт, Карнаухов, штаб-ротмистр Долинский, архитектор К. X. Денисов и делопроизводитель Комиссии ротм. Склифасовский**. Постоянное содействие делу постройки оказывал начальник Заамурского округа, полк. (ныне ген.-лейт.) Н.Г. Володченко.

Другими членами строительной комиссии были: священник о. С. Брадучан, полковник Яковлев, подполковник Урбанович, подп. Подгорецкий, ротмистры: Коробкин, Арандт, Карнаухов, штаб-ротмистр Долинский, архитектор К. X. Денисов и делопроизводитель Комиссии ротм. Склифасовский**. Постоянное содействие делу постройки оказывал начальник Заамурского округа, полк. (ныне ген.-лейт.) Н.Г. Володченко.По благословению начальника Пекинской миссии, которому подчинена была тогда в церковном отношении вся линия КВЖД, епископа Иннокентия (почившего митрополита Иннокентия), 27 мая 1907 года состоялась закладка храма во имя Иверской иконы Божией Матери. На месте, в Харбине, одновременно с постройкой приготовлялся и иконостас резчиками-солдатами по плану архит. Денисова, самые же иконы были заказаны в г. Чернигове художественной мастерской Киашко-Зинковича, в числе 32 иконостасных и 4 киотных икон. Икона Запрестольная Воскресения Христова была заказана известному академику-художнику Васильеву.

Ровно через год постройка Иверской церкви была окончена. Оказалась она в высшей степени добросовестной и удачной, причем кирпичи стен слились с годами, как гранит (как это сказывалось во всех тех случаях, когда почему-либо приходилось пробивать их). По благословению Евсевия, Архиепископа Владивостокского, ставшего Архипастырем и Полосы Отчуждения, в первый день Троицы, 3-го июня 1908 года, нововыстроенный храм был освящен малым освящением, и в нем совершена была первая литургия. В этот радостный и торжественный день начальником округа ген.-лейт. Н.М. Чичаговым по случаю освящения храма посланы были телеграммы Е. И. В. Великой Княгине Елисавете Феодоровне, шефу Пограничной стражи, сочувственно отзывавшемуся на его нужды, графу В.Н. Коковцеву, митрополиту московскому Владимиру, приславшему аналойную икону Иверской Б. М. в жемчужной ризе, архепископу Евсевию, прот. А.П. Журавскому (первому настоятелю походного Св.-Николаевскаго храма Охранной стражи), вице-председателю Правления К.В.Ж.Д. Венцелю, генералу Озеровскому (помощнику начальника Отдельного корпуса Пограничной стражи) и первому начальнику Охранной стражи до сформирования Пограничного Корпуса, ген. Гернгроссу. Ответные телеграммы были получены ген. Чичаговым и объявлены в приказах войскам Заамурскаго округа и по гарнизону.

|

| Алтарь Свято-Иверской церкви (фото из собрания Н.Н. Устьянцева) |

В 1915 году войска Заамурского округа Отдельного корпуса Пограничной стражи ушли из гор. Харбина на германский фронт, чтобы снова себя прославить заслуженной славой***, ибо и в Японскую войну о них был дан Командующим армией отзыв: "Заамурцы дрались, как львы". Место пограничников-заамурцев заняли присланные из России дружины. Ктитором был назначен командир 559 самарской дружины, зауряд-полковник Н.С. Плонский. В дружине ктитора-полковника Плонского оказались лица специально-художественной подготовки: художник Вл. Александрович Михайлов, живописец-ратник Зимин и др., и по мысли о. С. Брадучана, им была поручена художественная роспись всего храма. Эта роспись Иверской церкви производилась бесплатно под постоянным наблюдением и при личном участии художника Михайлова, как выше указано, по копиям Владимирского собора гор. Киева икон Васнецова, Нестерова и др. Теми же лицами была сделана одновременно и художественная Голгофа.

В 1916 году роспись храма была закончена, и 26 ноября этого года - в день праздника георгиевских кавалеров - храм был вновь освящен архиерейским освящением архиепископом Владивостокским Евсевием и его викарием, епископом Никольско-Уссурийским Павлом.

Вся площадь Иверского храма занимает по внутреннему обмеру 70,21 кв. сажен, распадаясь на пять составных частей: алтарь - 14,58 саж., средняя часть храма для молящихся 24,69 саж., в двух боковых нефах 29,34 саж. и звонница - 1,60 сажен. Деньгами вся постройка обошлась в 69 721 р. 78 коп., но много было и пожертвованного материала. Архитектором был К.X. Денисов, десятником - ближайшим наблюдателем работ, техник Н. Денисов, подрядчиком А.В. Серебренников, поставщиками материалов Стан. Климович (кирпич), Л.С. Скидельский (лес), И.А. Истратенко и И.В. Казанцев (известь): означенные поставщики и сами были жертвователями; Т/д И.Я. Чурин, Т/д Самсонович, Т/д Кунст и Альберс.

"Как часто вспоминал я наши разговоры с вами о КВЖД, в связи с участием ее охранных войск в нашей армии. Отовсюду, где ее части участвовали в боях, я слышал только самые похвальные отзывы. Сколько доблести было проявлено ими. Сколько выдающейся храбрости!". Гр. В.Н. Коковцев. Как была построена КВЖД. Гуньбао N 1616. "Я знаю, - добавляет В.Н. Коковцев, - что приведенные мною факты доходили в свое время до сведения "маньчжурцев" и были восприняты ими как дань простой справедливости при оценке их деятельности. Быть может, и теперь приводимые мною воспоминания, как отголосок из далекого прошлого, дойдут также до сведения уже немногих еще оставшихся в живых "маньчжурцев" и скажут им, что не все их забыли в водовороте пережитых испытаний".

Настоятелями Св.-Иверского храма за эти 25 лет были только два лица: прот. о. С. Брадучан (1907-1923 гг.) и прот. о. Н. Вознесенский - 1923 г. и поныне. Ктиторами храма в порядке последовательности были: ротм. А.Н. Долинский, полк. И.С. Медер, полк. Н.С. Плонский, церк. старосты - М.Д. Касаткин, П.П. Шевченко, Н.Л. Гондатти, С.Г. Жалнин, А.М. Баранов, вр. исп. об. ц. стар. А.М. Сокольников, Г.Д. Антипас. В данное время исп. обязанности церк. старосты являются дочь покойного Г.Д. Антипас - М.Г. Антипас-Метаксас и Ф.М. Розов.

Из этого ряда ктиторов и старост Иверского храма особенно много сделано было для него П. Пр. Шевченко и Г.Д. Антипасом, оставившими после себя и крупные сооружения. Так, Патрикию Прохоровичу Шевченко Иверский приход обязан постройкой двухэтажного каменного дома, ибо, хотя начата была постройка его и раньше (благодаря хлопотам некоторых членов Приходского Совета, Иверского Братства, особенно В.С. Волюженича, В.С. Лукши, И.Ф. Селиванова и прот. П. Маковеева), но дело пришло к полному краху, остановившись на одном фундаменте, и только энергии П.П. Шевченко, да его щедрому кредиту, при поддержке Н.Л. Гондатти и Начальника службы пути Вл. Ив. Александрова удалось сдвинуть это начинание с мертвой точки и довести до конца, без всяких готовых средств, постройку дома, стоившего до 35 тысяч. Г. Дм. Антипас за все четыре года своего ктиторства при Иверской церкви являлся образцово заботливым хозяином, на своем кредите провел ряд существенных улучшений по церкви и домам (гл. обр. в отоплении и водоснабжении) и явился крупнейшим жертвователем в постройке придела преп. Серафима Саровского, соорудив вместе с Ст. Ф. Скоблиным при храме каменный тамбур и комнату для хора.

Наплыв беженцев не только в г. Харбин, но и в его храмы, сказался в Иверском приходе устроением двух боковых приделов (чем завершен был изначальный план строившегося в 1907-1908 гг. храма) Первым был выстроен в 1925 году левый придел - на средства А.Г. Замесовой, во имя Святителя Николая Чудотворца. Устроен был ею этот придел в память ее покойного мужа, Филиппа Яковлевича Замесова, а также сына Феодора, погибшего в числе жертв большевистских зверств на реке Хор (останки их и погребены под полом этого придела). Иконостас придела был сделан С. Кашиным, а иконы были написаны художником Николиным.

Правый придел был начат сбором средств при А.М. Сокольникове в 1927 году, но уже в следующем 1928 году завершилось устройство его благодаря усердию Г.Д. Антипасом. Иконостас его был устроен тем же С. Кашиным, а иконы были написаны лучшим иконописцем г. Харбина Н.С. Задорожным, причем за образец были взяты как лучшие местные изображения, так и греческие (при очень самостоятельной разработке письма художника Задорожного). Стоимость первого, Свято-Николаевского придела выразилась в сумме 1220 иен; стоимость второго - Серафимовскаго - в сумме свыше 2000 долл.

Из священных принадлежностей Иверского храма, поступивших в него в период времени после его полного освящения (в 1916 г.) и особенно в беженские времена, необходимо отметить: А) два напрестольных дорогих креста, - один пожертвованный в наш храм полк. Н.Н. Сумароковым, вывезенный им из России, другой, приобретенный старостой Г.Д. Антипасом к освящению Серафимовского придела; Б) шесть обновленных икон, поставленных в нарочито устроенных для них киотах - у праваго и левого клиросов: 1-я икона - Иверской Божией Матери, - привезенная настоятелем храма из церкви ст. Пограничной, куда он ездил при первых случаях обновления святых икон в 1923 г. Икона обновилась в квартире большевика, потребовавшего от жены убрать ее из дома в церковь из опасений расправы его властей (оказавшихся справедливыми). 2) Икона Спасителя была принесена из б. богадельни при центральной больнице (у китайской школы ти-сан-цун-хю). Обновилась после того, как пробыла несколько недель на завалине в Госпитальном городке, выброшенная из помещения приюта в отсутствие верующей ее владелицы. 3) Икона преп. Серафима Саровского: привезена прот. В. Демидовым со ст. Ханьдаохедзе, обновившаяся там в сундуке одной женщины, выехавшей в Харбин. 4) Икона Божией Матери Умиления (пред такой иконой скончался преп. Серафим), бывшая очень ветхой, наклеенной на доску бумагой, местами порванной, икона заметно обновлялась и дальше, за время пребывания в Иверском храме. 5 и 6: иконы преп. Сергия Радонежского и Феодосия Черниговского, принесенные в храм не пожелавшими себя назвать лицами. Еще есть маленькая икона внутри 1-й иконы Иверской Божией Матери - также Иверская, она обновилась у одной англичанки мисс Б., высказавшей перед тем сомнение в обновлении святых икон. Достаточно один раз непосредственно послушать тех лиц, у которых произошло это обновление святых икон, чтобы отпало всякое сомнение в действительности этого чуда.

Далее, у стены придела преп. Серафима Саровскаго стоит большая икона этого святого, прекрасного, типично церковного письма.

В том же положении, у стены придела свят. Николая Чудотворца, стоит такая же икона, в полный рост, этого последнего угодника. Это так называемый "Деповской Никола", принесенный в храм из центрального Харбинскаго депо. Кроме того, над дверями Иверского храма повешены три больших складня, переданные в Иверскую церковь во время революционного угара из войсковых частей, прекрасной столичной работы. Для алтаря Серафимовскаго придела Василием Алексеевичем Хаевым был пожертвован привезенный им из Москвы серебряно-хрустальный, с драгоценными камнями, запрестольный крест, купленный им в одном из музеев: крест этот был экспроприирован большевиками из дворцовой церкви Петергофа. На боковых стенах приделов имеются две именных иконы графа В.Н. Коковцева: св. равноапостольного князя Владимира и св. прор. Анны. Еще должна быть отмечена прекрасная Тихвинская икона Божией Матери (против ящика старосты), почитаемая некоторыми чудотворною.

|

| Свято-Иверская церковь. Фото 1957 г. |

|

| Свято-Иверская церковь в Харбине. Современный вид |

Приходский совет Свято-Иверской церкви

1932 года, 27 мая - 9 июня

Офицерская, N 8

Примечания

* С марта 1907 года была на Пристани и перенесенная из Корпусного городка Софийская церковь.

** Эти лица указаны о. С. Брадучаном.

*** Отзыв Вел. Князя Николая Николаевича о частях Заамурского округа пограничной стражи, влитых с начала Великой войны в состав действовавшей армии на западном фронте.

_1.jpg)