Ниже мы переиздаем одну из статей выдающегося русского православного мыслителя, церковного историка, духовного писателя, публициста, поэта, Андрея Николаевича Муравьева (1806-1874).

Публикацию (приближенную к современной орфографии) специально для Русской Народной Линии (по изданию: Муравьев А.Н. Дополнение к Письмам о Богослужении Восточной Кафолической Церкви.- СПб.: Синодальная тип., 1883.- С.122-129) подготовил профессор А. Д. Каплин.

+ + +

Как много теряют великолепные новейшие храмы, от того, что во внутреннем расположении их, не держатся древнего чина церковного, который образовался вместе с Богослужением Восточным. Снаружи, действительно, они стали у нас принимать древний благолепный вид, лишены однако папертей, которые низменным своим поясом, расширяли основную часть храма. Паперть придает всему зданию пирамидальную стройность Византийских святилищ и даже необходима при Богослужении, потому что там доселе совершаются литии, в наших древних обителях, и должны стоять кающиеся, оглашенные и женщины, еще не приявшие молитвы очистительной. Прямая восточная стена, вместо тройного полукружия алтаря, нарушает также древний порядок и благолепие службы, потому что на прямой линии нельзя устроить горнего Архиерейского места, с сопрестолием для пресвитеров, седение коих, вокруг своего пастыря, так благолепно видеть из отверзтых врат алтаря, во время чтения Апостола. Сия торжественная минута нашего чудного Богослужения, взята Богодухновенными составителями чина литургии Православной, из Откровения Иоаннова, он видел на небе двадцать четыре старца седящих, в златых венцах и белых одеждах, вокруг престола Сына человеческого, которые держали в руках златые фиалы с фимиамом, и это есть молитва Святых: так сказано у Евангелиста (Апокал. IV, 4. V, 8.); а под алтарем души избиенных за слово Божие (6, 9), как и в наших храмах телеса Мучеников под алтарем.

Слишком важно значение горнего места, чтобы, без особенной нужды, изменять усвоенный ему от первых времен Христианства, круговидный образ; в древности старались соблюсти его даже в самых тесных церквах, так что и малейшие из них имели совершенное сходство с кафедральною. Иноверие некоторых из наших зодчих нарушило, в минувшем столетии, древнюю форму наших алтарей и почти уничтожило горнее место, так что отчасти утрачена красота Архиерейской службы, даже с большими неудобствами для самого Богослужения. Вместо постоянного седалища или сопрестолия священников, столь благовидного и удобного, при древнем устройстве горнего места, теперь, при служении Епископа в новых храмах, необходимо вносить стулья или скамьи, которые вовсе не соответствуют украшению церковному, и ставятся иногда близко к престолу, где не подобает сидеть священникам. Весьма желательно, чтобы новые зодчие обратили на это свое внимание, равно как и на прежнее тройное разделение алтаря, вместо трех приделов в ряд, которые весьма неудобны для порядка Богослужения: ибо необходимо, чтобы жертвенник был отделен для приношения просфор, и всякой мог бы свободно туда входить, а не в самый алтарь: необходимо также, чтобы с противоположной стороны была приспешная храмина или ризница, для приготовления всего нужного к Богослужению, и для стояния низших служителей Церкви: посему и называлась она в древности служебною или Диаконикон.

Чем же хотели заменить благолепие горнего места, в новых храмах? - Запрестольным образом иногда необыкновенно большего размера; но это не в восточном, а в западном вкусе: ибо, в наших древних храмах, чаще бывает поставлена небольшая икона Спасителя или Божией Матери над горним местом, для того чтобы не закрывал ее собою стоящий или седящий Архиерей. Живопись на алтарной восточной стене, или мозаика, изображает, большею частью приобщение под обоими видами и молящуюся Богоматерь, или Господа на Херувимах, но, она начинается гораздо выше уже поверх горнего места. Так это и в древних Римских базиликах, где еще сохранился первобытный чин горнего седалища. Но с тех пор, как на Западе начали прислонять алтари к самой стене, необходимым для них украшением сделалась запрестольная картина, ибо нет иконостаса, на который бы могли устремлять благоговейные взоры молящиеся. Мы не имеем этой необходимости; однако, мало по малу, стали украшать алтари, такими же запрестольными образами, и жертвуем для них древним устройством горнего места и самого иконостаса, расширяя царские врата, чтобы лучше можно было видеть картину.

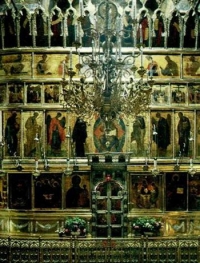

Столь же безотчетно утратилось у нас пятиярусное

расположение древних высоких иконостасов, весьма благолепных и вместе с тем

заключавших глубокую мысль, ибо все исполнено назидательных символов в Церкви

Православной. Верхние три яруса представляют нам исторический образ всей

Церкви, с нами молящейся в ее различных состояниях, от сотворения мира до наших

времен: сперва Церковь Патриархальная до письменного закона Моисеева, в лице

Праотцов и Патриархов: они преклоняются пред ликом Господа Вседержителя Бога Отца,

который проявляет в лоне своем образ Бога Сына, имеющего открыться в грядущих

веках, потом Церковь подзаконная, Ветхозаветная, в лице Пророков, с хартиями их

пророчеств в руках, которые преклоняются пред иконою Знамения Богоматери; она

же проявляет нам, в лоне своем, образ имеющего родиться на земле Сына Божия:

ибо в то время, чрез видения пророческие, яснее становился таинственный догмат

воплощения; наконец, в третьем ярусе сам Господь, в образе вечного Архиерея

своей Церкви, восседает на престоле славы, посреди Апостолов, имея по сторонам

Пречистую Матерь свою и Предтечу. Четвертый ярус напоминает нам, двенадцатью

праздниками, о главнейших торжествах нашей Церкви,

дабы никогда не стирались они из нашей памяти, а именно: Рождество Христово,

Крещение, Сретение его, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Сошествие

Св. Духа, Преображение Господне, Успение, Рождество Богоматери и Введение ее во

храм, и наконец Всемирное воздвижение животворящего Креста. Пятый ярус, или

самый нижний, заключает местные иконы, более чтимые для ближайшего их

поклонения.

Столь же безотчетно утратилось у нас пятиярусное

расположение древних высоких иконостасов, весьма благолепных и вместе с тем

заключавших глубокую мысль, ибо все исполнено назидательных символов в Церкви

Православной. Верхние три яруса представляют нам исторический образ всей

Церкви, с нами молящейся в ее различных состояниях, от сотворения мира до наших

времен: сперва Церковь Патриархальная до письменного закона Моисеева, в лице

Праотцов и Патриархов: они преклоняются пред ликом Господа Вседержителя Бога Отца,

который проявляет в лоне своем образ Бога Сына, имеющего открыться в грядущих

веках, потом Церковь подзаконная, Ветхозаветная, в лице Пророков, с хартиями их

пророчеств в руках, которые преклоняются пред иконою Знамения Богоматери; она

же проявляет нам, в лоне своем, образ имеющего родиться на земле Сына Божия:

ибо в то время, чрез видения пророческие, яснее становился таинственный догмат

воплощения; наконец, в третьем ярусе сам Господь, в образе вечного Архиерея

своей Церкви, восседает на престоле славы, посреди Апостолов, имея по сторонам

Пречистую Матерь свою и Предтечу. Четвертый ярус напоминает нам, двенадцатью

праздниками, о главнейших торжествах нашей Церкви,

дабы никогда не стирались они из нашей памяти, а именно: Рождество Христово,

Крещение, Сретение его, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Сошествие

Св. Духа, Преображение Господне, Успение, Рождество Богоматери и Введение ее во

храм, и наконец Всемирное воздвижение животворящего Креста. Пятый ярус, или

самый нижний, заключает местные иконы, более чтимые для ближайшего их

поклонения.

Теперь, большею частию, сохраняется в новых церквах один только сей нижний ярус местных икон, и еще иногда другой, но и то неполный, с двунадесятыми праздниками, а три символические, имеющие столь важное значение, вовсе оставляются хотя высота храмов благоприятствует высоким иконостасам. Забыта их основная мысль и потому, вероятно, не обращают на них должного внимания, равно как и на прочие правила древнего стенного писания: так например, изображение Ангельского неба всегда было в куполах, а лики Святителей в алтаре, поелику там приносили они безкровную жертву, и Мученики на столбах, потому что они служили опорою Церкви, картина Страшного суда изображались на западной стене, для возбуждения совести молящихся, и притчи Евангельские или Вселенские Соборы на прочих стенах. А между тем, для рассеянного человека, назидательно было бы, во время Богослужения, пройти глазами всю историю Церкви на стенах.

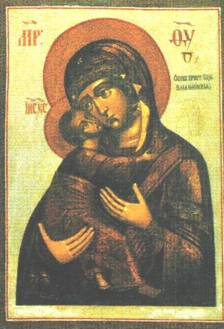

Самая живопись новых икон отзывается картинностию западного искусства, нет уже точного подражания древним священным образцам, которые преемственно сохранились в Восточной Церкви, ибо в ней искони определены не только облики, но самая осанка и одежда и все принадлежности известных Святых, так что древние иконы, не смотря на грубость письма, можно почитать за портреты: оттого они снискали глубокое уважение в народе. Это весьма естественно, потому что, кто желает иметь у себя портрет уважаемого человека. тот и самую дурную живопись, если только верно схвачены его черты, предпочитает лучшей, но неверной кисти. Епископ Евсевий, живший в начале IV века, от которого сохранилась нам древнейшая история Церкви, прямо говорит в 7-й книге (глава XVIII): что посредством красок сохранены лики Апостолов Петра и Павла, да и самого Христа, и что древние выражали таким образом уважение к своим благодетелям. Так сохранился нам и лик Богоматери, кистию Евангелиста Луки.

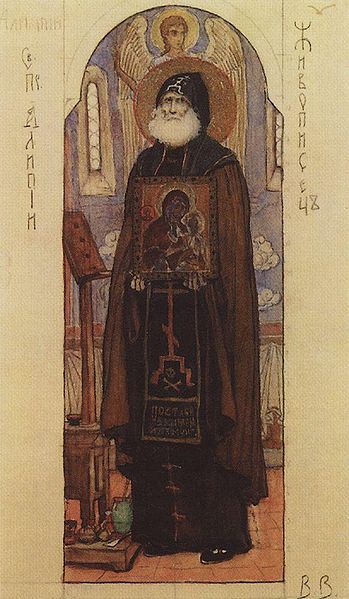

Драгоценный памятник священной иконописи хранится в соборе

Ростовском от XI века. Это чудотворная икона Богоматери, писанная Св. Алипием,

иноком Печерским, который учился у иконописцев греческих, пришедших в Киев для

украшения мусиею Лавры. По трогательному выражению Патерика Печерского,

преподобный Алипий, работая Господу, создавшему нас по своему образу и подобию,

не только изображал лица Святых на иконах, но и добродетель их в душе своей, а

вместе с тем, подобно первому иконописцу Евангелисту Луке, был врачем телесных

и духовных недугов своей братии. Что же дивного, если сия целебная сила, как

некогда истекавшая от убрусов Павловых, сохранилась и сей иконе Алипиевой,

которая была написана в оправдание его нестяжательности! Когда он слышал, что

где-либо обветшали в церкви иконы, немедленно предлагал безмездные труды свои,

а если когда-либо и получал скромную за них плату, то разделял ее на три части:

одну оставлял для потребностей иконописания, другую отдавал в обитель, а третию

нищим. Краски употребляемые им для писания, служили иногда и для исцеления, ибо

он возлагал их на язвы, как некогда сам Господь, брением от земли, даровал

зрение слепорожденному. Так исцелил Алипий одного из богатых граждан киевских,

который растратил все свое имущество на врачей, и не замечал в себе душевного

недуга, бывшего виною его наружной болезни. Прозорливый иконописец открыл

духовным оком повреждение образа Божия в душе болящего и, начав исцеление

изнутри, возвратил ему и телесное здравие, приложив к язвам то, что случилось под

руками, - убогие вещества своего иконного художества.

Драгоценный памятник священной иконописи хранится в соборе

Ростовском от XI века. Это чудотворная икона Богоматери, писанная Св. Алипием,

иноком Печерским, который учился у иконописцев греческих, пришедших в Киев для

украшения мусиею Лавры. По трогательному выражению Патерика Печерского,

преподобный Алипий, работая Господу, создавшему нас по своему образу и подобию,

не только изображал лица Святых на иконах, но и добродетель их в душе своей, а

вместе с тем, подобно первому иконописцу Евангелисту Луке, был врачем телесных

и духовных недугов своей братии. Что же дивного, если сия целебная сила, как

некогда истекавшая от убрусов Павловых, сохранилась и сей иконе Алипиевой,

которая была написана в оправдание его нестяжательности! Когда он слышал, что

где-либо обветшали в церкви иконы, немедленно предлагал безмездные труды свои,

а если когда-либо и получал скромную за них плату, то разделял ее на три части:

одну оставлял для потребностей иконописания, другую отдавал в обитель, а третию

нищим. Краски употребляемые им для писания, служили иногда и для исцеления, ибо

он возлагал их на язвы, как некогда сам Господь, брением от земли, даровал

зрение слепорожденному. Так исцелил Алипий одного из богатых граждан киевских,

который растратил все свое имущество на врачей, и не замечал в себе душевного

недуга, бывшего виною его наружной болезни. Прозорливый иконописец открыл

духовным оком повреждение образа Божия в душе болящего и, начав исцеление

изнутри, возвратил ему и телесное здравие, приложив к язвам то, что случилось под

руками, - убогие вещества своего иконного художества.

Другой благочестивый муж, из числа граждан киевских, соорудил благолепную церковь, и желая украсить ее иконами, просил двух иноков Печерских, совещаться о том с Алипием; он дал им и кипарисные доски, с достаточным количеством серебра на издержки, но серебро сие искусило иноков; усвоив себе плату, они еще дважды потребовали столько же, как бы от лица самого Алипия, и потом объявили будто не хочет праведный муж исполнить долг свой. Но Провидение Божие, все устрояющее на пользу, нечестием иноков обнаружило святость Алипия. Огорченный храмоздатель пришел в Лавру, жаловаться святому Игумену Никону, на поступки его иконописца.

Изумился Алипий и напрасно старался уверить настоятеля, в

своей невинности, в обличение мнимому корыстолюбцу, Игумен послал принести семь

досок кипарисных, данных для написания икон: но сколь велико было общее

удивление и самого Алипия, когда на досках увидели чудно написанные лики

Господа и Пречистой его Матери и Святых. Так прославил Господь своего угодника,

но клеветники стали распространять молву в народе, будто бы сами они тайно

написали сии иконы.

Изумился Алипий и напрасно старался уверить настоятеля, в

своей невинности, в обличение мнимому корыстолюбцу, Игумен послал принести семь

досок кипарисных, данных для написания икон: но сколь велико было общее

удивление и самого Алипия, когда на досках увидели чудно написанные лики

Господа и Пречистой его Матери и Святых. Так прославил Господь своего угодника,

но клеветники стали распространять молву в народе, будто бы сами они тайно

написали сии иконы.

Новое свидетельство ознаменовало их, уже пред лицом Великого

Князя Владимира Мономаха, когда сгорела церковь, в которой остались

неприкосновенными только одни сии иконы. Мономах, исполненный благоговения к

святыне, послал одну из них в Успенский собор, который соорудил в Ростове, и

там еще дважды она уцелела, при падении сводов и во время пожара.

Новое свидетельство ознаменовало их, уже пред лицом Великого

Князя Владимира Мономаха, когда сгорела церковь, в которой остались

неприкосновенными только одни сии иконы. Мономах, исполненный благоговения к

святыне, послал одну из них в Успенский собор, который соорудил в Ростове, и

там еще дважды она уцелела, при падении сводов и во время пожара.

1. Re: Мысли в Ростове о православном зодчестве храмов и о православном иконописании