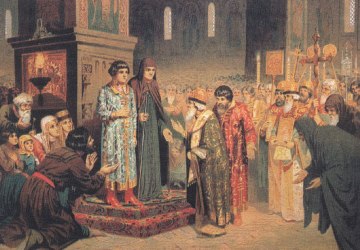

В этот день 21 февраля 1613 г. (в тот год это было первое воскресенье Великого поста, неделя Торжества Православия) состоялось последнее торжественное заседание Земского Собора, на котором был избран на царствование первый Государь Династии Романовых Михаил Феодорович. Перед тем после жарких споров на заседании Собора 7 февраля одновременно было подано две грамоты от некоего дворянина из Галича и от донского атамана, где прирожденным государем назывался 16-летний Михаил Феодорович Романов. "Таким образом, и земщина и казачество, всегда между собой враждовавшие, произнесли одно имя, на котором сошлись все лучшие чувства Русских людей и которое должно было всех примирить", - пишет А.Д.Нечволодов в своих "Сказаниях о Русской Земле". Но чтобы новый царь стал избранником всей земли, было решено разослать по городам посланников Собора, которые должны были разузнать, как отнесется народ к этому выбору. После этого и состоялось последнее заседание Собора.

В этот день 21 февраля 1613 г. (в тот год это было первое воскресенье Великого поста, неделя Торжества Православия) состоялось последнее торжественное заседание Земского Собора, на котором был избран на царствование первый Государь Династии Романовых Михаил Феодорович. Перед тем после жарких споров на заседании Собора 7 февраля одновременно было подано две грамоты от некоего дворянина из Галича и от донского атамана, где прирожденным государем назывался 16-летний Михаил Феодорович Романов. "Таким образом, и земщина и казачество, всегда между собой враждовавшие, произнесли одно имя, на котором сошлись все лучшие чувства Русских людей и которое должно было всех примирить", - пишет А.Д.Нечволодов в своих "Сказаниях о Русской Земле". Но чтобы новый царь стал избранником всей земли, было решено разослать по городам посланников Собора, которые должны были разузнать, как отнесется народ к этому выбору. После этого и состоялось последнее заседание Собора.Вот как описывает это событие Нечволодов: "В воскресенье, в неделю Православия, "в большом Московском дворце в присутствии, внутри и вне, всего народа от всех городов России" состоялось последнее торжественное заседание Собора. Были собраны мнения от каждого чина, и все они оказались одинаковы: все единогласно указывали, что царем должен быть Михаил Феодорович Романов. Вслед за тем Феодорит, архиепископ Рязанский, Авраамий Палицын, Иосиф, Новоспасский архимандрит, и боярин Василий Петрович Морозов вышли на Лобное место и обратились к собравшемуся здесь всенародному множеству с вопросом: "Михаила Феодоровича Романова в цари Московского государства хотите ли?". Восторженные клики согласия послышались на это в ответ. "В той же день бысть радость велия на Москве, и поидоша в соборную апостольскую церковь Пречистыя Богородицы и пеша молебны з звоном и со слезами. И бяше радость велия, яко изо тьмы человецы выидоша на свет, - говорит летописец. - Он же благочестивый государь того и в мысле не имяше и не хотяше: бывшу бо ему в то время у себя в вотчине, тово и не ведяше, да Богу он годен бысть. И за очи помаза его Бог елеем святым и нарече ево царем". Так кончилось на Руси Смутное время, вызванное пресечением царского рода из дома Иоанна Калиты".

21 февраля 1852 года в Москве отошел ко Господу великий русский писатель и православный мыслитель Н.В.Гоголь.

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1804 года в Малороссии в семье помещиков среднего достатка. Гоголь окончил Нежинскую гимназию высших наук, служил в Петербурге чиновником в Департаменте уделов. В этот период Гоголь завязывает обширные литературные знакомства, в частности, с В.А.Жуковским, П.А.Плетневым, А.С.Пушкиным. Своими повестями, вначале на темы из украинской жизни, а потом более глубокими произведениями петербургского периода, писатель быстро завоевал популярность.

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1804 года в Малороссии в семье помещиков среднего достатка. Гоголь окончил Нежинскую гимназию высших наук, служил в Петербурге чиновником в Департаменте уделов. В этот период Гоголь завязывает обширные литературные знакомства, в частности, с В.А.Жуковским, П.А.Плетневым, А.С.Пушкиным. Своими повестями, вначале на темы из украинской жизни, а потом более глубокими произведениями петербургского периода, писатель быстро завоевал популярность. Но не только литературными произведениями, включая такие бессмертные творения как "Ревизор", "Невский проспект", "Тарас Бульба", "Мертвые души" и др., прославился писатель. Гоголь оставил заметный след в русской философии и идеологии русского консерватизма. Особое значение в творчестве Гоголя имеют православно-публицистические произведения "Выбранные места из переписки с друзьями" и "Размышления о Божественной литургии".

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" великий русский писатель отмечал: "Поблагодарите Бога прежде всего за то, что Вы русский. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви ведет Сам Бог... Но не полюбивши Россию, не полюбить нам братьев своих, а не полюбивши своих братьев, не возгореться нам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись Вам".

Не мало размышлял Гоголь и на религиозные темы: "Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался в Восточной церкви - в ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах", - считал писатель. "Верховная инстанция всего есть Церковь", "Церковь одна в силах разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши". "Есть внутри земли нашей примиритель, который покуда не всеми виден, это - наша Церковь...

В ней правило и руль наступающему новому порядку вещей, - и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах теперь примирить Западная церковь..., которая только отталкивала человечество от Христа".

В этот же день, 21 февраля 1895 года в Петербурге скончался выдающийся русский писатель Н.С.Лесков.

Николай Семенович Лесков родился 4 февраля в Орловской губернии в семье следователя, выслужившего дворянство, был внуком священника. Внезапная смерть отца и "бедственное разорение" семьи вынудили Лескова переехать в Киев, под опеку дяди, профессора университета, и начать служить - в начале в Киевской казенной палате, а затем в частной коммерческой компании. Коммерческая служба требовала беспрестанных разъездов, жизни "в самых глухих захолустьях", что давало "обилие впечатлений и запас бытовых сведений", нашедших отражение в ряде статей, фельетонов, заметок, с которыми писатель выступал в киевской газете "Современная медицина", в популярном петербургском журнале "Отечественные записки".

Николай Семенович Лесков родился 4 февраля в Орловской губернии в семье следователя, выслужившего дворянство, был внуком священника. Внезапная смерть отца и "бедственное разорение" семьи вынудили Лескова переехать в Киев, под опеку дяди, профессора университета, и начать служить - в начале в Киевской казенной палате, а затем в частной коммерческой компании. Коммерческая служба требовала беспрестанных разъездов, жизни "в самых глухих захолустьях", что давало "обилие впечатлений и запас бытовых сведений", нашедших отражение в ряде статей, фельетонов, заметок, с которыми писатель выступал в киевской газете "Современная медицина", в популярном петербургском журнале "Отечественные записки".С переездом в Петербург в 1861 г. началась интенсивная работа Лескова в периодике. Он быстро стал заметным публицистом. Вскоре в печати появились и его первые беллетристические опыты - жанровые картинки, путевые заметки, нравоописательные очерки. Лесков выступал как последовательный противник революционных взглядов, что в полной мере проявилось в его антинигилистических романах: "Некуда", "На ножах", в которых автор где талантливо показал внутренний крах революционной мечты и нарисовал яркие портреты "мошенников от нигилизма".

Поворотным событием в судьбе Лескова стала хроника "Соборяне" (1872 г.), в которой Лесков дал обобщенный образ национального бытия и самостоятельную концепцию русской жизни. Широкий читательский успех также снискали рассказы "Запечатленный Ангел" (1872 г.), повесть "Очарованный странник" (1873 г.), "Левша" (1881 г.), "Тупейный художник", (1883 г.) и др.

Но излюбленной темой писателя была религиозная жизнь русского общества. Прежде всего, Лесков стал знаменит как знаток духовной и бытовой жизни русского народа. Ему удалось создать прекрасные образы русских праведников ("у нас не переводились, да и не переведутся праведные"), а его романы и повести вошли в сокровищницу русской литературы.

21 февраля 1814 года скончался выдающийся русский архитектор, президент Академии художеств, один из основоположников русского ампира А.Н.Воронихин.

21 февраля 1814 года скончался выдающийся русский архитектор, президент Академии художеств, один из основоположников русского ампира А.Н.Воронихин. Андрей Никифорович Воронихин родился 17 октября 1759 года в Пермской губернии в семье крепостных. Будучи отпущенным на волю графом Строгановым, который принял самое деятельное участие в судьбе молодого человека, проявившего большие художественные способности, Воронихин путешествовал по России, Франции и Швейцарии, где изучал живопись, архитектуру, механику, математику, естественные науки.

С 1800 г. Воронихин преподавал в Академии художеств. Архитектору удалось создать новый простой и строгий тип общественного здания, в своем архитектурном образе выражающий мощь и величие Российской Империи. Таким зданием стал построенный Воронихиным Казанский собор в Петербурге, образовавший своей колоннадой на Невском проспекте площадь, ставшую центром притяжения для окружающих зданий. Не менее известно и здание Горного института, построенное по проекту архитектора. Воронихин также участвовал в строительстве дворцово-парковых ансамблей Петергофа и Павловска; неосуществленными остались его проекты Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя.