СПРАВКА Арутюнова Стелла, художник-иконописец, реставратор, менеджер художественной галереи, автор ряда публикаций об искусстве и музейном деле. Живет и работает в Ростове Великом.

Культурный тупик

Тяжело приходится талантливому человеку, когда он становится православным. После воинственного "развода" с прошлой жизнью (уже выброшены в окно телевизор, светские романы и собственные произведения раннего периода) он понимает, что ему сложно реализовать творческие амбиции на незнакомом поле. Сочувствую я также любителю искусства, который, став верующим, хотел бы продолжать ходить на выставки, читать книги и слушать музыку. Предлагается единственно верный путь для православного человека - это выдавливание из себя интеллигента, добровольная изоляция от мировой культуры, прижигание у себя сочувствия ко всему светскому искусству, кроме произведений, одобряемых духовником. В порыве делить весь мир на православный и неправославный, в пылу непрестанной борьбы с видимыми и невидимыми врагами мы оказываемся в культурном тупике.В последнее время появился феномен - "православное искусство", призванное восполнить образовавшийся вакуум и воплотить религиозное мировоззрение в формах, присущих искусству нового времени. Мы будем здесь говорить о светских по форме произведениях, которые затрагивают церковные реалии.

В большинстве своем мы выросли без навыков общения с православной культурой, и, к сожалению, в нашем понимании термин "православный" по отношению к произведению искусства подразумевает лишь факт использования христианской символики и национально-исторических штампов. Если говорить о живописи, то возможно, вполне "православны" Васнецов и Нестеров. Но куда поместить на строгий взгляд современных ортодоксов Федотова, Репина и Перова с их картинами, показывающими порой неприглядные стороны русской церковной жизни? Есть большая вероятность, что, случись выставка Перова сейчас, например, в Манеже, то закидали бы помидорами и затаскали бы по судам.

Береги пуповину смолоду

За последние два десятилетия выросло целое поколение художников, пишущих исключительно на православную тематику. Живопись Павла Рыженко, одного из самых успешных учеников И. Глазунова, по замечанию самого художника, "не просто картины, это бронебойные снаряды, разрушающие наше равнодушие к судьбам России". Произведения Рыженко огромны, он любит царей, воинов, монахов и среднерусские пейзажи с монастырями. Вот полотно "Победа Пересвета", где монах-богатырь, облаченный в одеяние, в точности повторяющее иконописное, несется на сказочно красивом коне в изысканной упряжи. В аннотации автор подсказывает зрителям: "Он скачет навстречу нам, вдохновляя ряды соотечественников и нас с вами на победу", чтобы не подумали, что сказочки все это - луга, кони да богатыри.

За последние два десятилетия выросло целое поколение художников, пишущих исключительно на православную тематику. Живопись Павла Рыженко, одного из самых успешных учеников И. Глазунова, по замечанию самого художника, "не просто картины, это бронебойные снаряды, разрушающие наше равнодушие к судьбам России". Произведения Рыженко огромны, он любит царей, воинов, монахов и среднерусские пейзажи с монастырями. Вот полотно "Победа Пересвета", где монах-богатырь, облаченный в одеяние, в точности повторяющее иконописное, несется на сказочно красивом коне в изысканной упряжи. В аннотации автор подсказывает зрителям: "Он скачет навстречу нам, вдохновляя ряды соотечественников и нас с вами на победу", чтобы не подумали, что сказочки все это - луга, кони да богатыри.

Картины "Ветеран" и "Дружина Андреевич" напоминают тест "найдите десять отличий": натурщик и композиция - как из-под кальки, только костюмы из разных эпох. Художник хотел подчеркнуть связь времен, преемственность русского патриотизма и героизма, но получился прекрасно экипированный маскарад. Рыженко неравнодушен к деталям, он радует глаз любителя старины древнерусскими интерьерами, окладами икон, оружием, крестами, лестовками и прочим антуражем. Правда, мне показалось, что массивный фолиант, находящийся перед Дружиной, судя по расположению застежек на кожаном переплете, лежит вверх ногами.

Картины "Ветеран" и "Дружина Андреевич" напоминают тест "найдите десять отличий": натурщик и композиция - как из-под кальки, только костюмы из разных эпох. Художник хотел подчеркнуть связь времен, преемственность русского патриотизма и героизма, но получился прекрасно экипированный маскарад. Рыженко неравнодушен к деталям, он радует глаз любителя старины древнерусскими интерьерами, окладами икон, оружием, крестами, лестовками и прочим антуражем. Правда, мне показалось, что массивный фолиант, находящийся перед Дружиной, судя по расположению застежек на кожаном переплете, лежит вверх ногами."Современность в лице средств массовой информации и популярной, мишурной антикультуры добивается от нас забвения главных вопросов бытия человека", - говорит Павел Рыженко, однако, мишурностью и грешит художник, воспевающий живописный антиквариат. Он блуждает в исторических аналогиях современности, и бесполезно ждать от него пронзительной честности Верещагина; так что стреляет он вхолостую - цель убежала, снаряды бутафорские, а гончих и след простыл.

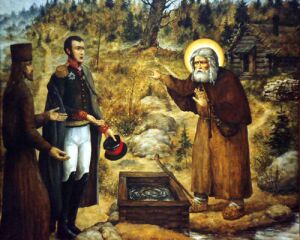

Еще один православный художник - Филипп Москвитин, церковный живописец, автор исторических полотен и портретов. Излагая свои соображения о современном православном искусстве, он говорит о нескольких этажах мастерства. На низших находятся самодеятельные ремесленники и артельные иконописцы, повыше - иконописцы с образованием. И есть художники - речь идет о высоких профессионалах, к которым Москвитин относит себя, "которые могут позволить себе позволить вдумчиво работать над созданием образа, ставя задачей создание нового стиля - стиля XXI века". Искомый не первое столетие компромисс между условностью иконописной формы и академическими художественными средствами дает продукт, именуемый "религиозная живопись". Избрав такой путь, как бы сидя на двух стульях, Москвитин пишет в скованной, словно подцензурной, манере, который остается верен и в исторических композициях, и на картинах с церковной тематикой; создается впечатление, что деревянная статичность, по его мнению, необходимое условие религиозной живописи вообще, в противовес экспрессии и индивидуальности, присущей живописи светской.

Скорее лубочная, а не иконописная условность наблюдается в его "Прощании с Америкой святителя Тихона". Алеуты, как на подбор - всех возрастов, застыли в надуманных позах, рядом прекрасный экземпляр северного оленя, в лодке - игрушечный гребец с веслом напоказ, а в центре картины - неподвижный святитель Тихон, отстраненно смотрящий куда-то поверх голов алеутов.

Скорее лубочная, а не иконописная условность наблюдается в его "Прощании с Америкой святителя Тихона". Алеуты, как на подбор - всех возрастов, застыли в надуманных позах, рядом прекрасный экземпляр северного оленя, в лодке - игрушечный гребец с веслом напоказ, а в центре картины - неподвижный святитель Тихон, отстраненно смотрящий куда-то поверх голов алеутов. Одна из последних его картин, находящаяся в Александро-Невской Лавре, "Прославление св. прав. адмирала Феодора Ушакова" - более чем двухметровой высоты многофигурное полотно, где святой адмирал изображен в облаках, венчаемый двумя ангелами. Одной рукой он, по иконографической традиции, держит свиток, другой - неловко запахивает плащ, прикрывая нижнюю часть тела. Тем самым художник остроумно решил проблему благочестивого написания ног адмирала в белых лосинах. Среди прославляющих адмирала узнаются реальные действующие лица процедуры канонизации: духовенство, мирские начальники в галстуках и представители Генштаба ВМФ, припавшие к гробу святого.

Одна из последних его картин, находящаяся в Александро-Невской Лавре, "Прославление св. прав. адмирала Феодора Ушакова" - более чем двухметровой высоты многофигурное полотно, где святой адмирал изображен в облаках, венчаемый двумя ангелами. Одной рукой он, по иконографической традиции, держит свиток, другой - неловко запахивает плащ, прикрывая нижнюю часть тела. Тем самым художник остроумно решил проблему благочестивого написания ног адмирала в белых лосинах. Среди прославляющих адмирала узнаются реальные действующие лица процедуры канонизации: духовенство, мирские начальники в галстуках и представители Генштаба ВМФ, припавшие к гробу святого. Художник иеромонах Рафаил (о. Сергий Симаков), как, впрочем, и другие "православные художники", говорит, что стремится показать в своих работах "мир иной, вечный, который для христианина столь же реален, сколь реален для большинства людей мир временный, видимый нами в повседневности".

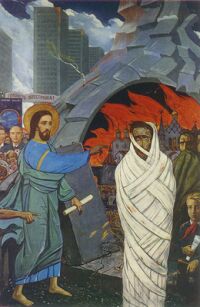

Художник иеромонах Рафаил (о. Сергий Симаков), как, впрочем, и другие "православные художники", говорит, что стремится показать в своих работах "мир иной, вечный, который для христианина столь же реален, сколь реален для большинства людей мир временный, видимый нами в повседневности".В их, безусловно, искреннем стремлении показать мир иной, как ни парадоксально, и видится причина, почему сугубо православная живопись оказывается далека от образцов высокого искусства. При взгляде на "православную живопись" понимаешь: ну не нравится, не близко этим художникам настоящее, временное, разочарованы они в нем и сочувственно воспринимают лишь отсылки в залитые лаком времена. Они избегают говорить о своей общественной позиции, а если это происходит, то в ход идет избитая еще в 80-х годах глазуновская форма коллажа, которой легче прикрыть то, что не до конца проговорено внутри себя.

Разумеется, проще пугливо уходить в придуманный мир, где и действующие лица, и предметы, и лексика - для внутреннего пользования, по-хорошему понятные лишь избранным жителям "таежного культурного тупика". Этот страх перед настоящим, перед сиюминутной реальностью напоминает страх агорафоба, т. е. человека, боящегося открытого пространства: стремление минимизировать факторы напряженности и передвигаться перебежками от одного знакомого и безопасного места к другому. Настоящее мужество - каждодневное исповедание веры в реальном мире, благовестие тем, кто еще не получил благовествования.

Разумеется, проще пугливо уходить в придуманный мир, где и действующие лица, и предметы, и лексика - для внутреннего пользования, по-хорошему понятные лишь избранным жителям "таежного культурного тупика". Этот страх перед настоящим, перед сиюминутной реальностью напоминает страх агорафоба, т. е. человека, боящегося открытого пространства: стремление минимизировать факторы напряженности и передвигаться перебежками от одного знакомого и безопасного места к другому. Настоящее мужество - каждодневное исповедание веры в реальном мире, благовестие тем, кто еще не получил благовествования. В последнее время было много дискуссионных публикаций о православной литературе, особенно, о душеполезном чтении для детей. Не буду повторяться и рассмотрю лишь одну из сказок православной писательницы Татьяны Шороховой (сборник "Дедовский сундук", СПб, 2004), где, на мой взгляд, сублимирована агорафобия, свойственная специфически православным произведениям. Сюжет ее сказки "Павлуша перекати-поле" таков. В семье Павлуши хранились (страшно представить) родовые пуповины, мать не велела их никому отдавать, а ключ от сундука с пуповинами лежал на божнице. Как-то к берегу причалил заморский корабль, и жители стали выменивать у иноземного купца товары. Павлуше понравились штаны, "синие такие, яркой строчкой отстроченные, с карманами накладными". Иллюстрация уточняет: на джинсах бирка "Lee". Купец-искуситель согласился обменять штаны только на Павлушину пуповину, он вообще так промышлял по простакам, и Павлуша смалодушничал и поменялся. Все родное стало Павлуше безразлично, радовался он только новым штанам, а потом и вовсе уплыл в чужую землю, где, подобно другим землякам, отдавшим свою пуповину, превратился в перекати-поле. Добрая невестушка Настюша вызволила жениха с чужбины, посадила сухой куст в родную землю, стала поливать родной водой. Павлуша, приняв антропоморфный вид, отнял у жадного купца мешочек со своей пуповиной, и сказка завершилась счастливым концом.

В последнее время было много дискуссионных публикаций о православной литературе, особенно, о душеполезном чтении для детей. Не буду повторяться и рассмотрю лишь одну из сказок православной писательницы Татьяны Шороховой (сборник "Дедовский сундук", СПб, 2004), где, на мой взгляд, сублимирована агорафобия, свойственная специфически православным произведениям. Сюжет ее сказки "Павлуша перекати-поле" таков. В семье Павлуши хранились (страшно представить) родовые пуповины, мать не велела их никому отдавать, а ключ от сундука с пуповинами лежал на божнице. Как-то к берегу причалил заморский корабль, и жители стали выменивать у иноземного купца товары. Павлуше понравились штаны, "синие такие, яркой строчкой отстроченные, с карманами накладными". Иллюстрация уточняет: на джинсах бирка "Lee". Купец-искуситель согласился обменять штаны только на Павлушину пуповину, он вообще так промышлял по простакам, и Павлуша смалодушничал и поменялся. Все родное стало Павлуше безразлично, радовался он только новым штанам, а потом и вовсе уплыл в чужую землю, где, подобно другим землякам, отдавшим свою пуповину, превратился в перекати-поле. Добрая невестушка Настюша вызволила жениха с чужбины, посадила сухой куст в родную землю, стала поливать родной водой. Павлуша, приняв антропоморфный вид, отнял у жадного купца мешочек со своей пуповиной, и сказка завершилась счастливым концом.Прежде всего, родитель столкнется с трудностью: как объяснить ребенку слово "пуповина" (большинство детей испугается, что купец всем пупки вырывает). Но главное, что читателю-ребенку, далекому от аллюзий мать -пуповина - вера - Родина, не поясняют, в чем же ценность мешочка с этой... не могу больше произносить! Что это за магический предмет, главное назначение которого - быть дома, в сундуке? С таким же успехом в семье веками могла сохраняться сушеная куриная лапка. Знакомая выкладка: захочешь джинсы (читай: зарубежную культуру, иностранные языки, путешествия и т. д.) - так за это можно и гражданства лишиться, и сухоцветом-изгоем стать, и партбилет на стол положить. Чувствую, что начинаю говорить былинным языком: нам бы книг про Павлушу, который ни в заморской стране, ни дома не стал саксаулом, и родину любит, и у купца чему-то доброму научился.

Надо давать не рыбку, а удочку

Отдельно стоят книги священников отца Александра Шантаева ("Асина память", "Между небом и Львами") и сборники рассказов отца Ярослава Шипова. Православны ли эти книги? Безусловно, да. Но прежде всего, это талантливая литература, адресованная не только церковному читателю. Это невымышленная проза без назойливых отеческих назиданий и авторитетных заявлений. Оба автора имеют мужество позиционировать себя прежде всего как литераторов, но оба ищут ответа на вопрос, который о. Александр задает себе и читателю в книге "Между небом и Львами": "Как быть христианином всегда?"Ключ к успеху книг Шипова и Шантаева - принцип "надо давать не рыбку, а удочку". Этим они отличаются от произведений, которые эксплуатируют христианские символы и провоцируют зрителя или читателя на сочувствие - "это же о Боге, о вере, и автор православный".

Вы скажете мне: "православное искусство" необходимо как проповедь веры. Но апостол Петр не получил золотой статир непосредственно из рук Спасителя, а вытащил монету из рыбы, которую прежде выловил сам. Тот факт, что Христос часто разговаривал с учениками притчами, также напоминает о необходимости интеллектуального труда в принятии веры. В ситуациях реального, а не рафинированного мира, когда необходимо принимать решения, свидетельствующие об осознанном христианстве, быстро проявляется несостоятельность запретительных, ритуальных установок и формальной веры. Когда мы получаем готовые ответы на вопросы, даже еще и не заданные, то пропадает всяческий интерес эти вопросы задавать, и предсказуемое, дистиллированное "православное" искусство лишает человека необходимой внутренней работы, без которой невозможно подлинное обретение Христа.

За рамками этой статьи осталась "православная музыка", но, заканчивая разговор, приведу слова выдающегося композитора Арво Пярта: "Бывает, что люди только дают своим симфоническим кошмарам названия из Священного Писания, а те на самом деле не имеют ничего общего с Литургией", и эти слова применимы ко всему, что выдается под маркой специфически православного искусства. Наличие религиозной тематики не может оправдать или компенсировать дурной вкус и низкое качество. Но главное, что произведения, рассчитанные только на внутрицерковную аудиторию, будучи чаще всего пугливыми или излишне патетичными, не могут дать ответа на вопрос "Как же быть христианином всегда?"

http://www.nsad.ru/index.php?issue=21§ion=9999&article=412