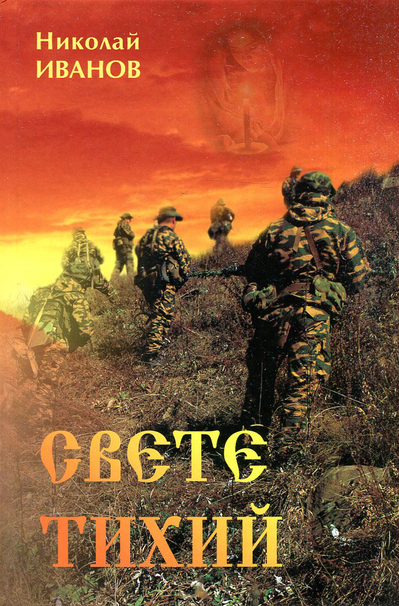

Иванов Н.Ф. Свете тихий. – М.: «Эко-пресс», 2018. – 320 с.

«Как она танцевала!». С такой, казалось бы, ясной и чистой фразой в сердце читателя проникает смутная, едва уловимая тревога.

Подступает она действительно незаметно, сначала мимолётным и нестойким противопоставлением «Полевая форма делала её мешковатой, но только до момента, пока не вошла в круг», потом более отчётливым, ниспровергающим стереотипность ситуации, когда «никто даже из её знакомых не захотел обрекать себя на вечер с грузным прапорщиком-связистом – и она всем отомстила». Да ещё как! Самым первым движением танца, сместившая фокус восприятия, нет, не в свою сторону, просто расфокусировав ненужное, хоть и явное, она оттянула внимание на неповторимо-пленительное, но не явное: «стоило ей сделать первые движения, как стало ясно: королева нынче – она». В этом месте в круг художественного мира литературы, как мне кажется, втягивается реальный, хотя несколько мифологизированный образ Полины Виардо, цыганки, некрасивой до тех пор, пока она не начинала петь. Для меня в данном случае важна не столько аналогия, поскольку ни к сюжету, ни к развитию образа, она ничего не прибавляет. А вот то, что ткань произведения с самого начала ткётся из представления о том, что существует несколько миров одинаково реальных для человека (например, мир искусства и мир человеческой действительности; или мир, где красота условна и мир, где она безусловна). Только в этих одинаково реальных мирах проявляет себя человек по-разному.

Так же, как эта невидимая женщина, притаившаяся внутри грузного прапорщика и проявившаяся в танце, как проявляется фотография, так из-под маски мира вынужденного, осуществлённого только в условиях войны, нет-нет да и покажется прежняя, иная, нецелесообразная в данных обстоятельствах, реальность.

Безотчётное чувство беспокойства у читателя рождается и от «покалывающего» противоречия: игра в естественную жизнь в противоестественных условиях: «И что за время, что за страна, которая заставляет идти на войну женщин?!» Немой, невысказанный вскрик человека, сделавшего добровольный, самостоятельный выбор жить жизнью солдата, личное пространство которого простирается от приказа до приказа. И именно это пространство, словно ограниченное краем сцены, выходит на первый план сразу, с этого, можно сказать, начинается сюжет. Рядовое в той жизни: «В другой раз», – в этой обрывается неожиданным, но закономерным: «Какой к чёрту на войне у разведчика «другой раз!». Отложить ничего нельзя.

Кажется, размышлять о возможности отношений между мужчиной и женщиной уже не придётся. Ночью получен приказ – разработать и осуществить сложную разведоперацию. Но самое первое чувство, блеснувшее в начальных абзацах, не ослабевающее уже до конца произведения, не допускает мысли о том, что продолжения не будет. И продолжение действительно следует; с тлеющим напряжённым волнением ждёт его читатель: развитие отношений происходит, но оказывается в эстетике рассказа оно не обладает самоценностью вне связи со скрытыми до поры сущностями. То есть будучи частью некоторого первичного целого, которое пребывая «в неявном, скрытом виде» [2, с.11], составляет, по слову профессора Владимира Фёдорова, «внутреннюю форму», «в противоположность его внешней, воспринимаемой форме» [2, с.11].

Итак, многомирие действительной жизни предстаёт в рассказе двоемирием иного свойства, не художественного, и не в области духа, а в области внешней формы, подчинённой внутреннему, скрытому механизму. Нарочитость, декоративность этой формы, маскирующейся под естественное, поначалу не очевидна для читателя. Маска, под которой скрывается Иван Петров, – это притворство, но притворство подлинное. Это вынужденный временный вариант объединяющей силы мира настоящей действительности – целого народа, его историческая реализация в «малом времени» [2, с.22], в индивидуальной судьбе. Игра носителя псевдонима «Иван Петров» – глубинного свойства, маска не сливается с личностью протагониста. Она отдельна от своего носителя, и является в то же время его продолжением в условиях данной реальности. Но открывается читателю это не сразу.

Вначале перед нами цельный, сильный, мужественный, уверенный в себе человек, отлично знающий изгибы пути, по которому он идёт. Игра же его напоминает о себе тем, что уверенность героя подчас оборачивается самоуверенностью, балансируя на грани заносчивости и бахвальства: «Тигрыч, на рви сердце. Моё отчество, вообще-то, Львович, но после одной из рукопашных, когда я впился зубами в горло бородатому арабу, собственные разведчики повысили меня в зверином табеле о рангах»; «Я б не носил двух звёзд на погонах и крест мужества на груди за разведку, если бы позволил сраной пехоте, долбаным артиллеристам или очумевшим обитателям танков опередить себя в захвате вожделенного трофея»; «озверевший от войны люд остужали только мои подполковничьи погоны». Но именно такая манера как раз и является внешним проявлением многомирия, призванного замаскировать неизменно-неразменное, драгоценную суть, принадлежащую к той, истинной реальности. А в этом инобытии такой облик имеет право быть и даже необходим, именно он оправдывает существование игры, замещая притворством постоянные и сокрытые качества, – то, что мы принимаем за чистую монету – не более, чем способ дистанцироваться от настоящей жизни, способ не слишком вживаться в эту временную, хоть и опасную роль. Это в самом деле похоже на спектакль – всё в нём настоящее и ненастоящее, тоже как бы жизнь, но в «малом времени» [2], очень малом, только здесь и сейчас, пока ты на сцене. Иван Петров – часть, представляющая общее инсценированной реальности: нескрываемое тепло в голосе рассказчика, когда он говорит о «нашем» чеченце Бауди, из тех, кого «боевики закатывали <…> в асфальт, замуровывали в стены, <…> вырезали до третьего колена всех родственников» за то, что они желали жить « с Россией и в России», – словно бы костюмировано иронией, лёгким, будто скользящим отношением к жизненным ситуациям: «он классически держал объект, отсекал от него посторонних, тянул время до следующего танца».

Даже красота майора РЭБ в этом мире преломляющихся реальностей, противоестественна: «по всему выходило, что потерял он себя для театра или кино: женщин такой типаж сводит с ума…» Он также на время перешёл из одного пространства, подлинного, истинного, в другое – ненастоящее, в котором непритворны только боль, кровь и смерть, остальное – напускное. В случае с майором, это ещё один, частный случай того, как искажённое пространство может повлиять на нестойкую психику, или на человека, случайно вовлечённого в эти взрослые игры. Душа – не игрушка, не каждому под силу, изменяя пространства, не изменить душе. Майор беспечно не придал значения тому, что утрата чувства реальности, забвение того, что ты играешь роль, может стоить человеческой жизни, и не твоей, а того, кто рядом. Фактически смерть героини на его совести. Теперь ему дальше с этим жить по-настоящему и в настоящем.

Но вот, сдерживаемое с таким усилием, чувство реальности мало-помалу, тонкими робкими ручейками, проникает в ироничный, застёгнутый на все пуговицы мир Ивана Петрова. Неторопливо и робко сползают одежды с театрального действа, и из-под декораций проступает подлинная обстановка. Медля, не вполне понимая, почему не хочется разоблачаться, ощущая неловкость от совмещения двух пространств: подлинного и мнимого, герой-разведчик утрачивает и свою ироничность, и чувство собственного превосходства (кстати, совершенно оправданного с точки зрения логики сюжета). Сначала оно (мнимое) блёкнет, постепенно исчезая, заменяется живым чувством живой реальности, человеческой, без кавычек обсто ятельства под названием «война».

Блеснувшая женской притягательностью в танце, в обыденной жизни для Ивана Петрова девушка показалась похожей «на десятки прапорщиц, ежедневно мелькающих перед глазами». И, в соответствии с правилами показной действительности, когда Нина приходит к нему с бесхитростной просьбой, подполковник не спешит на выручку её смущению: «И я продолжал молчать, давая ей возможность до конца прочувствовать свою ошибку: скажи вчера «да», не получила бы сегодня «"нет"», а ироничный с незначительной примесью горечи самоанализ: «Собственно в моём возрасте и отказ, и согласие женщины одинаково не пугают» выглядит как взгляд со стороны, исключающий любую возможность прорыва чувств, да ещё безоговорочно усиленный едким «Всё. Приплыли! Разведка ГРУ становится притягательной кормушкой для удовлетворения личных потребностей». Тем не менее (уже трещит по швам маскировочный костюм, глубина столкнулась с глубиной, тут никакой преграде не устоять), он неожиданно начинает замечать в собеседнице природное, несомненное и правдивое – не великолепную танцовщицу и не назойливого прапорщика, он не без смущения видит, что Надя «легко поняла мою уловку, с горечью приняла отказ, лишь оттянутый на несколько часов»; всматривается в движения её души: «…Надя пожала плечами: я всё сказала, я вся перед вами – хорошая или плохая»; суровый разведчик почему-то смотрит ей вслед после прощания, иначе как бы он узнал, что она «торопливо ушла, ни разу не обернувшись».

Иная, настоящая, волнующая, трогательная жизнь устремляется к нему в лице этой женщины, Нади; жизнь, ради существования которой, герой и включился в игру, перевоплотившись в Ивана Петрова, определив себе место в ней и отобрав для себя соответствующие ей черты: ироничность, здоровый цинизм, подчинённость системе. И героиня незаметно, исподволь втягивает его в эту жизнь, освобождая от всего декоративного. Протаскивая его, внутреннего, хранителя живой реальности, в этот костюмированный мир. И, как следствие, столь решительному герою неожиданно оказывается нужен люфт в виде возможности дать окончательный ответ по телефону «перед принятием решения <…>: В крайнем случае по телефону и отказать легче: не видно ни глаз, ни плеч, а свою сентиментальность можно на время придавить, как окурок в пепельнице».

Одновременно с тем, как меняется его отношение к Наде, меняется отношение ко всему остальному. Вернее, неподдельные чувства возвращаются на положенные им места. С головы становятся на ноги. Так неспешно, так плавно, но так естественно завершается это движение следующим выводом: «смысл моей жизни на данном этапе – быстренько сбегать на войнушку и вновь зарыться лицом в мягкие колени». Простая пронзительная правда. И ирония цинизма сменяется иронией, улыбающейся тихо и светло: «Подумаешь, война. К ней тоже привыкнуть можно», и ещё: «мне впервые за время пребывания «на югах» стало совершенно безразлично, что творится вокруг». Самый первый прорыв собственно речевой, не смысловой совсем, – оценочный – войнушка – не война. Почти окончательно из тени выходит древнее, человеческое. Нарисованная необходимостью реальность от такой оценки не становится игрушечной, в ней по-прежнему можно не понарошку погибнуть. Просто исконная система ценностей поднимается со дна. Временная реальность, в которой тоже можно погибнуть также вот-вот займёт свою нишу: главное не то, что она фиктивная, а то, что она вспомогательная, дополнительная – осознанное приложение к непреходящей, вечной, собственно образованная для того, чтобы последняя продолжалась и занимала максимально возможное пространство.

«Носочки с красным ободком» – проявление наивной доверчивой заботы, вырастают до символа в конце рассказа: пуловер и носки без легкомысленного красного ободочка – последнее тепло, которым Надя успела поделиться со своим любимым, будучи уже по другую сторону жизни. Шерстяные носочки, дважды появившиеся в рассказе, – могучий противовес всем подставным реальностям, символ несокрушимости значительных мелочей во взаимоотношениях, устойчивости субстанциональных начал жизни. Такие искренние мелочи влияют на судьбу человека, а значит, на судьбу народа, состоящую из судеб отдельных людей. «Целое человека (равно целому народа), которое, проявляясь по-разному в разные времена, остаётся неизменным в своей сути» [2, с.17]. Я не случайно употребила слово искренние – оно этимологически ключевое здесь. Древнее славянское слово. Др.-русск. Искрь «близко», искрьнь, ст.-слав. Искрь искрьн̂ь «ближний»… от из- и основы, родственной слову ко́рень [3]. То есть из одного корня.

И всё-таки то, с какой болью впускает в себя подполковник присносущий мир, обостряет не отпускающее чувство тревоги у читателя. Правда, надежду, немного иллюзорную, даёт реплика главного героя в разговоре с возлюбленной: «Впрочем, Бог насчёт потерь миловал. Но в целом…» Мы и сами прекрасно знаем, что всегда есть вот это самое «но в целом…». Однако явного присутствия смерти пока не чувствуется.

Не отпускающее ни на мгновенье, но и не нарастающее, тревожное предчувствие однажды разрешается пониманием неизбежности гибели героя и людей, за которых он отвечает, прежде всего перед самим собой, перед своей совестью: «Я слишком много послужил в спецназе, чтобы понять: нам никогда не вернуться ни в места постоянной дислокации, ни в Москву, ни в Генштаб. Крышка нам, смерть всем моим разведзверям, кто выманивал в этот день из нор «нохачей» и в одночасье оказался оставлен, брошен, предан очередным миротворцам в тылу у противника». Кажется, вот это и есть узловой момент, на котором рушится надежда главного героя стать просто счастливым. Безусловно, потаённая надежда на его счастье теплилась в душе каждого читателя хотя бы потому, что он это счастье заслужил. Между тем оказывается, это всего лишь очередной виток судьбы; крутой, но всё-таки виток, поворот. Реальности не сомкнулись, скорее, наоборот, – начинают расходиться, и не по воле Ивана Петрова. Он пытается пробраться из одной из них в другую. Почти в буквальном смысле: «Мы выползали из предательского гнезда ночами, готовыми дёрнуть кольцо гранаты, которые для верности повесили вместо кулончиков на шее: контрактники и разведчики в тылу – самые лакомые кусочки для пыток».

Реальность под названием «войнушка» рухнула, и, казалось, погребла под собой бескомпромиссных своих игроков. Но несмотря ни на что, из-под её руин выживший Иван Петров и его напарник Бауди продираются к той, настоящей. А пока они идут за их спинами начинает маячить ещё одна действительность, она тоже фальшивая, почти фантастическая, она, как бот, действует по законам программы её написавшим и не признаёт никаких правил. Незримую эту, подразумеваемую действительность подполковник безжалостно очерчивает подлинными фамилиями: «Пусть служат Лебедь, Ельцин, их домочадцы, адъютанты и советники. Хотя точно знал: такие тоже не станут служить». И вновь мощнейшим противовесом – воспоминание о женщине, которая думала о тепле, а не о красоте, протягивая спецназовцу «цветастую старушечью вязанку» – носки: «Надеждой для страны могут остаться такие, как Надя, – рабочие лошадки, которые за благополучие в собственном доме готовы вытерпеть и превозмочь всё. И параллельно с этим спасти страну». Надя, дающая Надежду – в идеальном и при этом не иллюзорном мире.

Горькой почти ироничной отсылкой к знаменитым строкам Александра Твардовского «Я знаю, никакой моей вины» звучат слова: «Так и брели: я без вины виноватый и мой лучший чеченский друг, виноватый без вины»; «… это я предал Бауди и таких, как он, желавших жить с Россией». Неподзаконная, способная нарушить любые правила, в том числе ею самой установленные, реальность, сосуществование с которой кажется параллельным, но даже единомоментное соприкосновение с ней может обернуться крушением любого из фактических деятельностных миров человека; всё-таки в первую очередь и всегда, принадлежит «малому времени», а в героях художественного произведения писатель «как бы «собирает» <…> целого человека, равного целому народа» [2, с.17], и через «событие в малом времени» осуществляет то, что остаётся неизменным, составляющим «большое время», в котором только и воплощается «бытие народа».

Они вернулись, командир и его друг Бауди, и символом рухнувшего мира, того, военного встретили их два домика, их собственный, «покосившийся, с облупившейся краской, крохотный» и домик Нади, который тоже «увиделся обшарпанным и ещё более кособоким». Но Дом как часть поэтического целого народа, вне зависимости от жизненных ситуаций с ним связанных, был и будет тем, о чём говорит главный герой дальше, и слова эти его устами произносит «большое время» русского народа: «Он <…> оставался последним островком, где нас могло ждать хоть какое-то успокоение, а зашторенные окна – оградить и дать уединение. Он становился нашей крепостью, за стенами которой мы могли держать оборону…»

Но желанная обетованная, неизменная от века, реальность встречает Ивана Петрова страшной, невыносимой болью. Последняя светлая нота у порога Надиного дома «Где ты моё славное сладкое диво? Здравствуй!» – за порогом обрывается: Надя погибла… И всё же под весом этой глыбы временная, фальшивая действительность отступает, и окончательно остаётся в прошлом. Последней ниточкой туда протянуты слова: «А ей теперь запишут в личном деле, что она была на войне? Или погибла и погибла?». Та самая просьба, с которой невероятная танцовщица впервые пришла к разведчику. Всё, с этой минуты – только действительное настоящее.

И в этом действительном настоящем набатом звучит тема русского офицера – вот он конечный котрапункт, финальная смычка реальностей: «… я русский офицер и никому не отдам ни своих погон, ни России, ни веры, ни любви…» – здесь нет уже места иронии, театральным интонациям. «Я русский офицер» – бесповоротное отождествление своего бытия и бытия народа. Звучит как проговорённое наследие народного духа, его плоти и крови: «за обиду сего времени, за землю Русскую» («Слово о полку Игореве»). Даже градация во фразе – восходящая: от земли до неба: «ни погон, ни России, ни веры, ни любви»…

Ольга Валентиновна Блюмина, кандидат филологических наук,

Горловка, ДНР

Литература:

1. Иванов Н.Ф. Свете тихий. – М.: «Эко-пресс», 2018. – 320 с.

2. Этимологический онлайн-словарь Макса Фасмера.

3. Фёдоров В.В. Стихия Юрия Кузнецова // Русский миф: собрание сочинений в 2-х т. / Ю.П. Кузнецов; сост. Е.В. Богачков. – Краснодар: Книга, 2021. Т.2. – 2021. – 432 с.