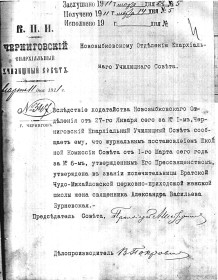

Предлагаем вниманию читателей исследование краеведа из Брянска. Предыдущая статья Александра Петровича Дудникова вызвала живой отклик у наших постоянных читателей. Краеведы Новозыбкова уже оценили по достоинству исследование, помогающее воссоздать образ дореволюционной России. Надеемся, что и нашим читателям этот текст придётся по нраву.

В России церковные учебные заведения стали создаваться еще в начале XVIII века. На основании действовавшего в то время Духовного регламента 1721 г. при архиерейских домах и монастырях учреждались всесословные училища.

Функционировали также и так называемые начальные школы, руководимые духовенством. Курс большинства подобных школ ограничивался изучением грамматики, арифметики и знанием букваря.

По Университетскому Уставу 1804 г. приходские училища стали относиться к низшему звену светских школ. Подчинялись они Министерству народного просвещения. Преподавали в них главным образом священники и причетники. Начальные духовные школы по-прежнему оставались в ведении Священного Синода.

С 1836 г. по распоряжению императора Николая I школы начали создаваться при церквах и монастырях. К середине позапрошлого века было основано свыше 16 тыс. таких заведений, за которыми закрепилось наименование «церковно-приходских школ» («священнические школы», «церковные школы», «школы для поселянских детей»).

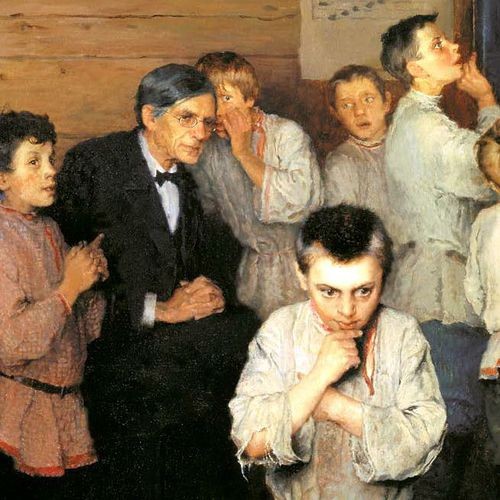

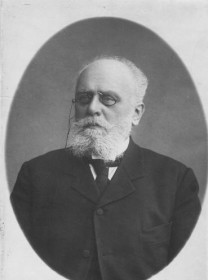

Ревнители церковных школ утверждали, что лишь религиозное просвещение близко народу и способно дать прочное нравственное воспитание. К числу их сторонников относился профессор Московского университета, педагог и просветитель - Рачинский Сергей Александрович, который сыграл видную роль в церковно-школьном образовании второй половины XIX столетия.

Слова Рачинского С.А. о том, что «если народ погрязнет в невежестве, то позор и проклятие нашему мертвому образованию» в предреволюционные годы прозвучали поистине пророчески. Однако, к сожалению, их мало кто услышал.

В 1870-е годы Министерство народного просвещения фактически подчинило церковные школы своему управлению. Многие духовные училища перешли в ведение земств.

Отношение к церковной школе стало меняться в начале 80-х годов.

Результатом стало принятие 13 июня 1884 г. так называемых «Правил о

церковно-приходских школах», регулировавших вопросы религиозного

просвещения.

Отношение к церковной школе стало меняться в начале 80-х годов.

Результатом стало принятие 13 июня 1884 г. так называемых «Правил о

церковно-приходских школах», регулировавших вопросы религиозного

просвещения.

Согласно этому документу под церковно-приходскими школами понимались начальные училища, открываемые духовенством, с целью утверждения в народе учения православной веры и христианской нравственности, а также преподавания первоначальных полезных знаний.

На докладе, приложенном к правилам, царь-миротворец Александр III

написал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего

высокого призвания в этом важном деле».

На докладе, приложенном к правилам, царь-миротворец Александр III

написал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего

высокого призвания в этом важном деле».

С тех пор в России при храмах в городах и селах стали открываться приходские школы. По состоянию на 1894 г. их насчитывалось до 31 тысячи, в которых обучалось более миллиона детей.

Не исключением был и наш город. До 1893 г. в г. Новозыбкове имелась школа грамоты, располагавшаяся в квартире псаломщика храма Чуда Архистратига Михаила в Хонех. Занятия в ней проводились регентом Артемоном Миловидновым.

Назначение на священническое место при названной церкви Александра Павловича Бурневского способствовало устройству церковно-приходской школы. По инициативе о. Бурневского А. в помещении вышеупомянутой школы грамоты была открыта церковно-приходская школа, которая в 1895 г. преобразована в женскую. Среди местного населения школа стала именоваться «Братской».

Впоследствии для расширения школы было отведено место в усадьбе причта Чудо-Михайловской церкви. На этом месте в 1907 г. построили одноэтажное деревянное здание, облицевали его кирпичом и разместили в ней учащихся. Там же обустроили квартиру для учителя.

В 1911 г. на средства Новозыбковской Городской думы и Училищного Совета при Святейшем Синоде школа была расширена на двухкомплектную. Внутреннее устройство «Братской» школы было приспособлено более чем для 100 учащихся. Состояла она из двух больших классных комнат (младшего и среднего отделения), а также помещения для третьего отделения, учительской и передней залы. Здание школы оценивалось в 3,5 тыс. руб., учебный инвентарь - в 100 руб. Школа получала содержание из казны и частных пожертвований.

Со дня открытия в 1895 г. и по 1 сентября 1913 г. ею заведовал настоятель Чудо-Михайловской церкви протоиерей Александр Бурневский, а затем - священник Александр Бутырский.

С 1897 и по 1904 гг. попечительницей состояла Анастасия Михайловна Туссенес, с 1910 г. - Александра Васильевна Бурневская (она же преподавала рукоделие).

Учебный год начинался 1 сентября. В половине девятого утра дети собирались на утреннюю молитву, читаемую в присутствии заведующего и учительниц. По окончании учащиеся занимали свои места, начиналось обучение согласно расписанию.

Объем подлежащих изучению предметов был установлен особыми программами, утвержденными Святейшим Синодом.

В школе изучали Закон Божий, молитвы, Священную историю. Детям объясняли смысл богослужения, краткий катехизис, а также сообщали начальные сведения из истории России и Русской Православной Церкви. Преподавались также церковное пение, навыки чтения церковной и гражданской печати, письмо и арифметические действия.

Ежедневные учебные занятия начинались и оканчивались молитвой. В воскресные и праздничные дни учащиеся должны были присутствовать на богослужениях и участвовать в них.

В школьной библиотеке имелось 17 руководств для учащихся, 222 различных учебника и пособия, 60 книг для внеклассного чтения. Также школа располагала шведскими счетами, картами по географии, зоологии и Закону Божиему.

Из ремесел в школе преподавалось рукоделие. Настоятелем Чудо-Михайловской церкви о. Бурневским А. проводились чтения религиозно-нравственного характера.

Законоучителями и учителями пения состояли диаконы Федор Бурневский, Короткий Д.М., Переверзев И.В., Никола Тарабан, а также Симеон Дионисиевич Терлецкий.

В школе также преподавали выпускницы Новозыбковской женской гимназии - Лозинская Е.А., Селезнева А.С., дочь священника Семеновская М.А., дочь псаломщика Голынец А.Г., жена надворного советника Полевая Н.А., дочь мещанина Федотьева Н.И., жена диакона Агриппина Харитоновна Тарабан, а также дочь потомственного гражданина Ксения Симеоновна Давидович и др.

Среди учащихся преобладали дети старообрядцев. Наименьшее число обучаемых в разные годы доходило до 50 человек, наибольшее равнялось 90.

К числу выдающихся событий школьной жизни следует отнести акты и

собрания по случаю исторических юбилейных торжеств, таких как - 25-летие

Церковно-приходских школ, 100-летие Бородинского сражения, 300-летие

Дома Романовых, которые проходили в торжественной обстановке.

К числу выдающихся событий школьной жизни следует отнести акты и

собрания по случаю исторических юбилейных торжеств, таких как - 25-летие

Церковно-приходских школ, 100-летие Бородинского сражения, 300-летие

Дома Романовых, которые проходили в торжественной обстановке.

На самой заре своего появления «Братская» школа удостоилась видеть в

своих стенах высокого гостя - в 1895 г. ее посетил Товарищ

Обер-Прокурора Священного Синода Его Высокопревосходительство Саблер

В.К.

На самой заре своего появления «Братская» школа удостоилась видеть в

своих стенах высокого гостя - в 1895 г. ее посетил Товарищ

Обер-Прокурора Священного Синода Его Высокопревосходительство Саблер

В.К.

Занятия в школе продолжались до 11 мая. В этот день ученицы шли в храм, где в присутствии Председателя отделения и наблюдателя церковных школ слушали молебное благодарение по случаю окончания занятий. После чего, напутствуемые прощальным словом, отправлялись на летний отдых. За все время со свидетельством ее окончило 120 девочек.

Среди местного населения «Братская» школа снискала большое доверие. Пользовалась уважением интеллигенции, с удовольствием отдававших своих детей на обучение. Успехи учениц были настолько хороши, что выпускники по окончании школы легко и без подготовки выдерживали экзамен в первый класс Новозыбковской женской гимназии.

Продолжение следует...