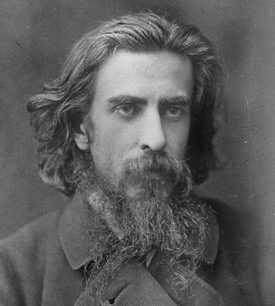

Ниже мы помещаем статью из январского номера «Русского Дела» (за 1888 год) одного из известных русских архипастырей, митрополита (тогда еще иеромонаха, и.о. доцента С.-Петербургской духовной академии) Антония (Храповицкого) (1863-1936), который был глубоким ценителем творчества Ф.М. Достоевского (+ 28 января 1881 года)

Публикацию (приближенную к современной орфографии) специально для Русской Народной Линии (по изд.: Антоний (Храповицкий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3-х т. Изд. 2-е. Том III. - СПб.: Издание И.Л. Тузова, 1911. - С. 369-377) подготовил доктор исторических наук, профессор А. Д. Каплин. Курсив в тексте - авторский. Цитаты, ссылки и сокращения оставлены без изменений.

+ + +

В те, воистину, священные дни стали верующими христианами многие из всегдашних отрицателей: многочисленная толпа студентов, курсисток, юнкеров, гимназистов и др. учащихся пели: «Святый Боже», тогда еще не освященное обычаем; пели и те, которые никогда не молились прежде; подобные же люди были между читавшими над гробом псалтирь, не прекращавшими чтения даже ночью. Смерть такого человека как-то вдруг раскрыла им глаза и воззвала к жизни для Бога. Произошло нечто подобное Голгофе: воскресли мертвые духом, били себя в перси отступники, исповедуя божественное достоинство дотоле отвергаемого ими Христа, о Котором учил умерший... Да, эпитафия с заглавия «Братьев Карамазовых», перенесенная на памятник Достоевского, в день смерти его осуществилась явно. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно упавши в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И мы тогда видели и свидетельствуем, что не стадное увлечение толпы, но ясное пробуждение совести отражалось на лицах, они плакали и молились.

Объяснить эти явления, скажем, эти события, по существу, значит - покушаться на самую характеристику писателя. Обратим внимание только на главную причину, по которой эта смерть была для каждого чем-то своим, каким-то переворотом во внутренней жизни.

Достоевский - гений, христианин, славянофил, народник, психолог, философ, - все это так; но этими свойствами обладали и другие писатели; почему же только он так близок душе каждого человека, не лишенного идеалов? К счастию, мы имеем его собственное определение сущности его гения: вот оно: «при полном реализме найти в человеке человека... я изображаю все глубины души человеческой»... (Т. I, стр. 373).

Каждый человек, при всем разнообразии характера и положений, имеет образ Божий, который облекшись в свойства его индивидуальной природы, должен создать индивидуальный, но в то же время и идеальный характер. Однако, осуществление этого идеала, или накопление и уничтожение его зависит от самого человека. Достоевский прозревал в каждом этот его идеальный образ и умел полюбить его; это, так называемая, «любовь человека в Боге», любовь христианская в отличие от мирской, которая относится, к наличному состоянию человеческого духа. Последняя выражается в простом стремлении к любимому существу, а первая - в стремлении возсоздать в нем его идеал; она есть любовь воспитывающая.

Эта-то любовь не только научила Достоевского найти искру добра во всяком заблуждающемся, во всяком злодее: но она возвышала его анализ над творениями даже тех талантов европейской и американской литературы, которые поставили себе целью описывать святые чувства в самых безсердечных типах. Дело в том, что Достоевский при таком (конечно уже, само по себе великом) проникновении начертывал, кроме того, путь, по которому это присущее всякому доброе начало может развиваться все сильнее и сильнее до борьбы с подавившими было его страстями, до победы над ними, до полного отожествления с собою всего человека. Но что еще замечательнее, это реализм Достоевского при таких высоких идеалах: он не игнорировал злой воли человека, злой действительности. Все его романы, особенно три последние, постоянно рисуют нам, как на каждой ступени развития каждого характера представляется путь к усилению этого доброго начала, в какой образ оно стремится вылиться, и как затем человек снова извращает его, снова отворачивается от истины и добра, и как, наконец, даже здесь, в его самом низком падении, опять не потухает еще искра присущего ему добра, освещающая ему путь восстановления. Какого бы из героев этих трех романов вы не взяли, какую бы сцену ни открыли, везде встретите ту же идею, те же две проведенные дороги - к спасению в человеке образа Божия, и к уничтожению.

С этою идеей Достоевский прошел по всем слоям общества: по монастырям и церквам, по университетам и низшим школам, по гостиным и гуляньям, по ученым кабинетам и судам, по улицам и больницам, по кабакам и блудилищам, наконец по тюрьмам и каторжным шахтам.

Указывая везде доброе в людях, показывая этих людей на самом процессе развития их нравственного возрождения, Достоевский как бы против воли заставляет читателя полюбить человека, полюбить всякого ближнего этою христианскою любовью, прозревая во внутреннюю сокровищницу его души.

Но среди многих своих разнородных типов, разнородных и по внутреннему характеру, и по положениям, и условиям жизни, Достоевский с особенною любовию и гениальным умением рисовал различные разновидности типа русского интеллигента идеалиста - искателя правды. Подобными типами наполнены «Бесы», три таких типа найдете в «Униженных и оскорбленных», целые романы, как: «Подросток», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» вращаются на главном герое подобного типа, окруженном такими же второстепенными героями. В этом отношении Достоевский стоит во главе целого ряда писателей, начиная от Пушкина. Писатели эти, единодушно сознающиеся в неудачном исходе идеалов своих героев, пытаются ответить на вопрос: чего же именно не доставало им для осуществления своих великих жизненных задач? Вопрос этот они разрешают различно. Пушкину Достоевский усвоивает то разрешение, что наши идеалисты должны отказаться от деланной, светско-чиновной жизни, с ее предрассудками, и слиться вместе со своими филантропическими идеями с жизнью народною, с ее христианскими стремлениями. Достигнуть такого освобождения от своей мучительной, безцельной и коверканной сутолоки и слиться с искренним бытом народа возможно при отрешении от эгоизма, так глубоко хотя и незаметно въевшегося в мировые идеалы искателей истины. Они не умели этого сделать, а потому и выйти из засасывающей их тины страстей они оказались неспособны, даже при внешнем присоединении к простолюдинам; они и туда внесли свое зло и несчастие, и были отвергнуты народом.

«Оставь нас, гордый человек!

Мы дики, нет у нас законов,

Мы не караем, не казним,

Но жить сь убийцей не хотим».

Дикий цыган обличает образованного либерала; ему объясняет: «ты для себя лишь ищешь воли».

Так то растолковал Достоевский Пушкина и поклонился его гению, как народному, как провидцу истинной задачи России, состоящей в том, чтобы чрез единение обществ с народом воплотить христианство в жизнь. Раскрыть это воплощение в реальных картинах взялся Достоевский. Он изобразил до последней мелочи все данные, с которыми идеалисты общества идут к народу, представив самую точную топографию их внутреннего мира. Как в зеркале, видят они себя в его романах, и кто со смирением, а кто и скрежетом зубов должен бывает сознаться, что в его идеал вошло много грязи, много личного раздражения, зависти и разнузданности, что все эти его внутренние звери в значительной степени определили и частнейшие формы его идеалов и заставили отвратиться от многого святого; что не жизнь следует обвинять в неудачах, не невежество людей, а собственное нравственное безсилие, собственные пороки.

Достоевский не останавливается на чистом анализе факта: он показывает, что, очистив идеал и себя самого от грязи, мы останемся не при чем ином, как при идеале Христианском, что последний не исключает собою, но обнимает и усовершенствует все, что только есть доброго в мысли и чувстве человека, по слову Спасителя: «все еже даст Мне Отец, ко Мне приидет».

Так, Раскольников, очистив свою совесть от прежних заблуждений ее, тем самым приобрел и новую веру: не гордецом, но смиренным христианином является он в ссылке. - И насколько те «горды» искатели свободы и правды, которые не побороли прежде всего себя самих, насколько все эти Ставрогины, Верховенские, Раскольниковы и старшие Карамазовы оказываются в будничной жизни еще злейшими бичами своих ближних, чем те «старые» против которых они ратовали: настолько идеалисты христиане находят возможность вложить свою лепту добра и таким образом осмысливать будничную серенькую жизнь. Им светит образ Христа и вера в Церковь, или православие, которое тем и велико в глазах Достоевского, что оно при помощи народных обычаев, вносит «великую идею» о Боге, о св. Духе, о вселенском союзе людей во всякую область жизни, в каждый ее щаг, напоминает нам всюду о Боге, живущем во взаимной любви всех верующих без различия состояний и народностей. Вот почему гнетущая людей, но неизбежная для «гордецов» пошлость житейская освещается Божественным светом, лишь только они «внутренним образом» принимают Евангельское учение. Покаявшийся Раскольников, Шатов, а особенно о. Зосима и Алеша со светлым взором любуются на каждую Божью тварь, на все добрые явления человеческого быта; везде они видят десницу Божию, всякому горю уделяют нежное участие; всякому, даже злейшему падению - слово вразумления. Для них нет опасности разочарований: они в каждом несчастии, как и во всем мире вещей, усмотрят духовными очами любовь Творца, по слову другого поэта:

«Меня во мраке и пыли

Земли влачившего оковы,

Любови крылья вознесли

В отчизну пламени и слова.

И просветлел мой темный взор,

И стал мне видим мір незримый,

И внемлет ухо с этих пор,

Что для других неуловимо.

И с гордой выси я сошел

Проникнут весь ее лучами

И на волнующийся дол

Взираю новыми очами...

И вещим сердцем понял я,

Что всё, рожденное от Слова,

Лучи любви кругом лия,

К Нему вернуться жаждет снова;

И жизни каждая струя,

Любви покорная закону,

Стремится силой бытия

Неудержимо к Божью лону,

И всюду звук и всюду свет,

И всем мирам одно начало,

И ничего в природе нет,

Что бы любовью не дышало».

Но ведь выразить этот принцип в фантастическом апофеозе легко, легко его определить путем общих понятий христианской морали. Незабвенная и незаменимая заслуга Достоевского - в реализации этого принципа посредством картин житейской действительности. Он в тысяче реальнейших картин показал, как возможно его прилагать к современному холодно-эгоистическому быту, обладая только живою верою и действительною любовию к каждому человеку (а не к человечеству вообще при равнодушном отношении к окружающим). В этом состоит смысл типа Алеши Карамазова, который и перед старцами-монахами, и в среде малых школьников, между развратнейшими родичами, и в обществе изнеженных барынь, и в трактире, и у блудницы, везде, словом, является непосредственным утешителем, примирителем, учителем, провозвестником царствия Божия.

Показать нам фактически-детально жизненное значение христианства и народничества, вывести их из области науки, публицистики и поэзии в повседневном быте, - вот чем заставил следовать за собою Достоевский изверившуюся во всякую теорию интеллигенцию.

Этого, вероятно, способа и ожидали те великие мужи русской истории XIX века, последователем которых и объявил себя Достоевский. Разумею славянофилов. Они скорбели о косности своих слушателей и читателей, и молили Бога о более убедительном для общества проповеднике.

Молил Тебе в час полуночи

Пророку дать силу речей,

Чтоб миру глашал он далеко

Глаголами правды своей.

Молил тебя с плачем и стоном

Во прахе простерт пред Тобой,

Дать людям и уши, и сердце

Для слышанья речи святой.

Пророк этот открылся в лице Достоевского. Он раскрыл пред нами нашу совесть, как на картине; он учил нас прежде всяких теорий слушать голос своей совести, освобождать себя от рабства страстям, не в правовых понятиях, не в политической зкономии, а прежде всего в душе своей уничтожить разницу между мужиком и барином, - а затем уже смотреть, какое мировоззрение оправдывается подобными принципами братства, и уразуметь то мировоззрение, мировоззрение Евангелия. «Смирись, гордый человек!» взывал он вслух целой России на Пушкинском юбилее. «Смирись, праздный человек!» Не из внешнего порядка вещей, а из сердца твоего вырви эгоизм, разврат и злобу, - и тогда приходи «поработать на родную ниву»... Проснулась обшественная совесть, проснулась пред гробом пророка: даже лица человеческие просветлели в те дни, но увы - не надолго.

Где теперь все те, которые при выносе его тела воспевали Св. Троицу устами, давно привыкшими только к кощунству и глумлению? Где те, которые будучи народниками-патриотами и прежде, здесь уже прямо возвещали единение с Церковью, внесение в жизнь ее истины? Где те, которые при гробе его обещались навсегда оставить «интеллигентный разврат» и трудиться самоотверженно для народа?

Взгляните на современное состояние общества. Тогда мы вооружались против безбожных отступников от народно-церковной жизни, против ложных дешевых либералов в чиновничьих мундирах, потерявших все дорогое для народа, якобы во имя прогресса, а на самом деле лишь по своему непроходимому невежеству в области религии и морали. Теперь приходится видеть тупую ложь и лицемерие, проникшими и в правый лагерь. Приходится встречать каждую минуту явления, где уже не либеральными фразами из журналов прикрывается холодный карьеризм и презрение к меньшей братии, но увы - священными словами Божественного писания и святыми обычаями Церкви. И насколько поклонение Христу Его бичевателей гнуснее и преступнее самых бичеваний, настолько же эта низкая эксплуатация веры гибельнее для нее, чем прежнее безцеремонное ее попирание...

Достоевский все надежды обновления возлагал на молодежь, на ее готовность к самоотверженному подвигу (ч. I, стр. 81); может быть его молодежь не вся изменила, и мы знаем о нескольких работниках, трудящихся по углам России во имя его заветов над просвешением народа. Но в наше печальное время гораздо чаще замечается такая продажность молодежи, такой житейский практицизм, такая легкая ассимилляция чиновническим понятиям, которой просто удивляться надо, как психологическому феномену. Отсюда ясно, что в либеральном настроении учащихся умов личный эгоизм - «искание воли для себя только» имеет гораздо большее значение, чем у «прежних». Одно и то же расширение своего себялюбивого «я», выражавшееся в студенческие годы в пренебрежении к законам, в молодом чиновнике естественно не перерождается, а лишь видоизменяется в деспотизм и наглое чванство.

Этот «практический нигилизм», царящий даже и в тех обществах, где нечистые уста не стыдятся постоянно произносить имя Христово, конечно, всего гибельнее отразится на «малых сих», на народе и на учащемся юношестве.

Но всего плачевнее появление подобной действительности после такого высокого подъема русского духа. Многое, очень многое из проповеди Аксакова и Достоевского было принято общественным мнением; студенчество единодушно увлекалось учеником последнего, Соловьевым, которого широкий ум мирил лучшее в идеалах своих противников с христианскими началами. Мы ждали близкого времени дружного объединения общества в христианстве и народности; а между тем теперь все разъединено, раздроблено на куски; все мосты между берегами сожжены, все связующие нити перерезаны, и естественно, современные обличители не ограничиваются осуждением людей, а осыпают хулами и священнейшие правила.

Но унывать ли следует отсюда? Может быть чрез беды жизни нам яснее определится ее истинный путь? Вот если веришь в свет Евангелия, спустись-ка с ним в эту тьму, а для этого не в желаниях и идеалах, а на самом деле просвети свою собственную внутреннюю жизнь настолько, чтобы не потеряться в этой тьме, но осветить и ее.

Если когда, то именно теперь этому практическому нигилизму нужно противопоставить жизненную веру и любовь, самоотверженное участие в судьбе брата и широту христианских понятий.

Явятся ли такие служители истины? Выберутся-ли искания нашего юношества на путь служения Христу и Церкви? Или нашему студенчеству и впредь суждено носить обманчивую маску духовной жизни на несколько школьных годов, чтобы затем обнаружить под нею мертвый скелет житейского себялюбия и духовного безсилия? Свидетельствует ли убранство смоковницы о сокрытых под ним зреющих плодах, или ее красивые листья прикрывают лишь ее безплодную наготу?

.jpeg)

2. Ответ на 1., АМ:

1. Достоевский в 2018 году