Читая одну книгу по истории Русской церкви, я наткнулся в ней на такой отзыв о «Повести временных лет»: «два Олеговых похода на Царьград /…/ раздуваются в казённой летописи как бы в нечто героическое, но получается отталкивающая картина диких разрушений и грабительских погромов. /…/ В высоком стиле нашей летописи до сих пор чувствуются следы того богатырского эпоса, который до письменности и параллельно с ней в былинных поэмах и песнях прославлял на придворных пирах все эти устаревающие, выходящие из моды, богатырские подвиги конунгов». Это о ком? Неужели о преподобном Несторе-летописце? Певец конунгов на придворных пирах? Что за бред? Пусть даже составителем первоначальной редакции Повести временных лет был не Нестор, но какой-то другой Киево-Печерский монах, это ничего не меняет, поскольку все они были единого духа, собравшего их в общежительный монастырь. Какой же мог быть дух у составителя Житий святых мучеников Бориса и Глеба и преподобного Феодосия? Неужели он был последователем «богатырского эпоса»? Кто же автор этих странных выводов о нашей, как он её называет, «казённой летописи»? Каким духом наполнен он сам, что сумел так своеобразно прочесть Повесть временных лет? Он и далее говорит о ней в подобных выражениях: «самохвальный рассказ о технических ухищрениях для осады стен КПля», «русская летопись трубит и трубит на русско-славянском языке…» Кто это пишет? Это пишет историк А.В. Карташев (1875–1960), последний обер-прокурор Святейшего Синода, а после его упразднения министр вероисповеданий Временного правительства.

Читая одну книгу по истории Русской церкви, я наткнулся в ней на такой отзыв о «Повести временных лет»: «два Олеговых похода на Царьград /…/ раздуваются в казённой летописи как бы в нечто героическое, но получается отталкивающая картина диких разрушений и грабительских погромов. /…/ В высоком стиле нашей летописи до сих пор чувствуются следы того богатырского эпоса, который до письменности и параллельно с ней в былинных поэмах и песнях прославлял на придворных пирах все эти устаревающие, выходящие из моды, богатырские подвиги конунгов». Это о ком? Неужели о преподобном Несторе-летописце? Певец конунгов на придворных пирах? Что за бред? Пусть даже составителем первоначальной редакции Повести временных лет был не Нестор, но какой-то другой Киево-Печерский монах, это ничего не меняет, поскольку все они были единого духа, собравшего их в общежительный монастырь. Какой же мог быть дух у составителя Житий святых мучеников Бориса и Глеба и преподобного Феодосия? Неужели он был последователем «богатырского эпоса»? Кто же автор этих странных выводов о нашей, как он её называет, «казённой летописи»? Каким духом наполнен он сам, что сумел так своеобразно прочесть Повесть временных лет? Он и далее говорит о ней в подобных выражениях: «самохвальный рассказ о технических ухищрениях для осады стен КПля», «русская летопись трубит и трубит на русско-славянском языке…» Кто это пишет? Это пишет историк А.В. Карташев (1875–1960), последний обер-прокурор Святейшего Синода, а после его упразднения министр вероисповеданий Временного правительства.

«Ломоносов явлением своей личности и исповеданием своей уверенности, "что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать", вселил в нас уверенность, что мы станем тем, чем инстинктивно, по безошибочному чутью, мы хотим быть».

Новый путь обер-прокурора Карташева

Итак, нам кажется, что Карташеву по фарисейской гордости захотелось быть в первых рядах строителей общечеловеческой культуры, но послушаем, как он сам объясняет это своё желание.

Это признание изобличает в Карташеве утрату православного смысла жизни. В самом деле, когда человек внутренне знает, что он живёт с Богом, зачем ему равняться на других и стремиться к «равноправному месту» среди них? Когда человек знает, что приближает его к Богу, и что отдаляет от Него, зачем ему искать признания у людей? Это на православного все должны бы равняться как на знающего истину.

У Карташева иначе. Мономахов венец, говорит он, был у русского народа только предчувствием и подготовкой к тому, чтобы «занять равноправное место на мировом фронте общечеловеческого просвещения». У Карташева, как у настоящего гуманиста, в центре всего – человек. Не Богочеловек, распятый на Кресте, но человекобог, устраивающий своё земное благополучие, поэтому и Церковь для Карташева является придатком мiра. И мы опять слышим эти жаргонные словечки. Давайте с ними разбираться.

Зачем мы читаем эти признания, в которых всякий, кто имеет уши слышать (Мф. 11:15), слышит неприемлемые для православного человека мысли? Например, такие: «христианско-европейское сознание слило это устаревшее раздвоение (имеется в виду Израиля и язычников. – Г.С.) воедино: в е д и н о е и в ы с ш е е, о к о н ч а т е л ь н о е культурное объединение для народов всего мира». Зачем мы читаем эти саморазоблачения человека, который не то чтобы православным, но даже христианином себя назвать не хочет, но представляется «христианским европейцем»? Зачем нам слушать эти лживые песни о культурном объединении всех народов и о конечных благих целях Творца, якобы никому неведомых, кроме Него одного, когда нам доподлинно известно, что такой Его целью является Страшный Суд, возвещённый Господом нашим Иисусом Христом? Зачем нам, слушая слова Карташева, становиться соучастниками тех, кто приближает этот Суд уже только тем, что замалчивает его? Но давайте, раз уж взялись, дочитаем это предисловие, чтобы ужаснуться прелести, в которой пребывали руководители Российской Церкви накануне революции…

Вот как! А я-то думал, что лишь на пути, указанном Господом, Его апостолами и всеми святыми христиане могут, совлекшись ветхого человека с делами его, стремиться к жизни, в которой нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3:10,11). Нет, говорит обер-прокурор, есть другой путь. «Лишь на этом пути открывается просвет и надежда – преодолеть и победить великий демонический обман безбожного интернационализма».

Хочется спросить, а разве культурный интернационализм в сравнении с безбожным интернационализмом не является ещё большим демоническим обманом, потому что прикрывается именем Божиим?

«Лишь во вселенском христианском водительстве заложено обетование истинной свободы человека и – мира всему миру». Вот, вот, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут (1Фесс. 5:3).

«И вот на этом пути – достойное, высшее, святое место служения России и Русской Церкви, а не под знаменем "ветхозаветных", ветшающих национализмов».

На этом возгласе предисловие заканчивается. И после его прочтения предлагаю прочесть тот единственный абзац предисловия, который мы в нём пропустили, а именно: «Наше предчувствие нового возрождения и грядущего величия и государства и церкви питается отечественной историей. Пора приникнуть к ней любящим сердцем и умом, умудрённым трагическим опытом революции».

Не походит ли это приникновение Карташева к отечественной истории «любящим сердцем» после всех его речей и особенно после слов о «преодолённом национальном партикуляризме» на поцелуй Иуды? А об уме, «умудрённым трагическим опытом революции» говорить не приходится: ни ума, ни опыта Карташев и карташевы, сбежавшие за границу, получить не захотели. Или так и не сумели приобрести?

Причину включения в «Повесть временных лет» описаний разрушений и грабежа русскими воинами мирных жителей Карташев видит в «самохвальстве» и в не до конца изжитом конунговском духе «казённой летописи». Но такой взгляд на Повесть временных лет говорит более о духе самого историка, нежели о духе Повести, ибо известно: у кого, что болит… О духовном заболевании историка Карташева можно судить, исходя из прочитанного нами предисловия, и в частности из его предложения: «В этой предельности служений есть неотменимый момент п о с в я щ ё н н о с т и и п р а в а н а п р е д в о д и т е л ь с т в о».

О какой «предельности» каких «служений» идёт речь? Насколько я смог понять извития словес Карташева, под служением он понимает усилия «передового христианского человечества» по отмене национальных форм культуры. «Предельным» же оно названо потому, что более высокого служения на земле быть уже не может («ибо другого, достойного первенства земному человечеству не дано»). Итак, Карташев потому называет это служение «предельным», что оно совершается на «командующих высотах» уже не отдельных наций, но всего человечества. Кроме названия его «предельным» Карташев также приписывает этому служению «неотменимый момент посвященности». Что ж, без посвященности с задачей такого размаха справиться трудно, только посвященность эта, конечно, не от Бога, а от Его противника, диавола.

Понимают ли Карташев и карташевцы, на кого они работают? Знают ли, что они вместе с «передовым христианским человечеством» идут в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:41)? Не будем гадать, потому что, как бы мы не старались, мы не сможем понять их идей, которые они взяли из приготовленного к погибели духовного мiра. Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15:14).

Оставим слепцов, обратим свои взоры на себя. Знаем ли мы сами, чего хотим? Ведаем ли Божий путь? Если бы знали, то на дух не переносили бы такие книжки, как карташевские «Очерки по истории». А раз их читаем, стало быть, ничего не понимаем, и, стало быть, ничем не отличаемся от безвольных слепцов, которых ведут слепцы волевые, чья настойчивость возгревается, конечно, не знанием пути, но честолюбием и гордыней, или, говоря словами Карташева, «правом на предводительство». Они давно уже, с самого воплощения Сына Божия, собирают свой интернационал, чтобы предводительствовать в нём. Не они, конечно, но антихрист, пародирующий служение Сына Божия.

Кстати говоря, слово «пародия» в буквальном переводе с греческого языка означает: «песня наоборот». У апостола исхождение из национальности является следствием вхождения в избранный род христиан, т.е. прежде должно совершиться благодатное вхождение в Церковь, а потом уже выход из родства своего (ср. Деян. 7:3), а у Карташева наоборот: главным показателем избранничества является отрицание избранником национальных форм жизни. Антихристианская подмена на лицо. Господь говорит: всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29), а Карташев говорит: всякий, кто оставит всё это только ради того, чтобы оставить, тот и избранник. Точно, согласимся мы с Карташевым, безблагодатный, призванный не Сыном Божиим, но обманутый антихристом избранник, которого вместо жизни вечной ожидает смерть вторая. Ибо боязливых же и неверных, /… / и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая (Откр. 21:8).

Итак, об отмене национальных форм жизни Евангелие говорит совершенно иначе, чем Карташев. Евангелие говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и в этом призыве, конечно, слышится близость земного конца, но не эта кончина предлагается в качестве причины для покаяния. Основополагающей причиной покаяния, т.е. изменения образа мыслей и самой жизни должно стать желание получить Божественную силу свыше, которая открылась при приближении Небесного Царства. А у Карташева? Покайтесь, говорит он, «ибо объективный фактор исчерпанности схемы глобальной истории земного человечества, как целого, на лицо». Т.е. не ради получения Божией благодати мы должны покаяться, говорит Карташев, а только потому, что ему, видите ли, открылся «объективный фактор исчерпанности схемы истории земного человечества». Под «покаянием» же он разумеет активное изживание «ветшающих национализмов». Ну, и как назвать эту «благую» весть? Только и остаётся назвать её антиевангелием.

Внимательно прочтём ещё одно предложение из карташевского предисловия. «Лишь на этом пути совершается преодоление "плоти и крови" наций, с их зоологически унизительными и неизбежными войнами».

Путь обер-прокурора Карташева нами был вкратце рассмотрен. Это путь строителей общечеловеческой культуры, преодолевших «национальные партикуляризмы наследственных форм жизни». Куда этот путь ведёт, мы тоже сказали: в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:41). Но вот незадача, по уверению Карташева, «лишь на этом пути совершается преодоление "плоти и крови" наций, с их зоологически унизительными и неизбежными войнами». Что же выходит? Все те, кто не хочет идти вслед за обер-прокурором в геенну, должны «зоологически» воевать? Либо, либо? Либо неизбежное геенское унижение по смерти, либо «унизительные и неизбежные» войны при жизни? Неужели нет иного исхода?

Дорогие читатели, русская история – это история непрерывных войн. Поэтому называть войну «зоологически унизительным» событием, как это делает Карташев, значит, называть зоологически унизительной самую русскую историю, которая вся состоит из войн. Но вы, быть может, скажете, что Карташев так русскую историю не называет. Да, не называет, но своё отношение к войне, т.е. главной странице русской истории, он вполне высказал в этих своих словах.

Слова советского историка Олега Гриневского мы кое-где сократим. Итак, «ни одна страна, ни одна нация Европы не видела таких войн, какие пришлось вести России. Эти войны не имели конца, а враг никогда не исчезал, если даже и бывал разгромлен или с ним заключался мир. Затянувшиеся на столетия, их как-то совестно втискивать в прокрустово ложе привычных нам понятий наступательных или оборонительных войн. Жалкие обрубки, которые остаются после такой экзекуции, могут лишь смутно напоминать те великие и трагические события, которые происходили на самом деле. В равной мере это относится к понятиям справедливых или несправедливых войн. Потому что эти войны нельзя назвать войнами ни за национальное освобождение, ни за объединение страны. Их едва ли можно характеризовать и как борьбу против агрессии. Но их нельзя считать и колониальными войнами или войнами за территориальные приобретения. В чистом виде они не были ни одной из них, потому что объединяли все эти черты. Эти непрерывные войны были как одна тяжкая война народа, находившегося на пороге Европы и Азии, на великой линии, разделявшей оседлый мир и кочевые племена, там, где сталкивались между собой христиане, мусульмане и язычники. Народа, который, несмотря на все лишения, сумел сохранить свою национальную сущность и культуру. Народа, которому в одно и то же время пришлось вести борьбу за возвращение отчих земель, захваченных католиками и мусульманами, и осваивать, колонизовать огромную и суровую землю – большую, чем весь континент Северной Америки. Летопись этого прифронтового образа жизни русского народа запечатлена в датах основания городов наших. Практически одновременно они возводились в Сибири, на Дальнем Востоке и в Центральной России. Признаюсь, я был поражен этой одновременностью, над чем раньше как-то и не задумывался. Так в Сибири на расстоянии многих тысяч километров от Москвы появились: Тюмень – 1586, Тобольск – 1587, Обдорск – 1595, Нарым – 1596, Томск – 1604, Енисейск – 1619, Красноярск – 1628, Якутск – 1632, Нижнеколымск – 1644, Охотск (на Тихом океане) – 1649. Но в то самое время, когда в промерзшей тундре или заснеженной тайге возникли эти города, до которых добираться-то нужно было с большим трудом год или два, новые города родились у самой Москвы на богатых и плодородных землях Центральной России: Орел – 1564, Курск – 1586, Воронеж – 1586, Белгород – 1593, Тамбов – 1636. Какой же духовной силой нужно было обладать, чтобы выдержать нечеловеческое напряжение этой борьбы не год, не два, а два столетия кряду. Состояние этой непрекращающейся войны наложило отпечаток на русскую государственность да и на характер русского человека. И когда сегодня мы все чаще и чаще задаемся вопросом, почему мы такие, не стоит ли нам обратиться к тому далекому прошлому?»

Итак, если апостольскими немощами, в которых бессилие смиренного человека укрепляет сила Божия, являются гонения, обиды и притеснения за Христа, то и войну за веру Христову можно назвать немощью, претерпеваемой ради Него, в которой особенно действует благодать Божия. Поэтому, не вопреки войне, но благодаря ей, как бы странно это не казалось, русский народ сохранил, говоря словами советского историка, «свою национальную сущность и культуру», или же говоря точнее, сохранил Православную веру, в которой как народ он и утверждается со своей национальной сущностью.

В приведённых выше словах историка О.А. Гриневского, нельзя не обратить внимания на определение, которое он даёт русским войнам, говоря, что «их как-то совестно втискивать в прокрустово ложе привычных нам понятий наступательных или оборонительных войн. Жалкие обрубки, которые остаются после такой экзекуции, могут лишь смутно напоминать те великие и трагические события, которые происходили на самом деле». Действительно, прокрустово ложе привычных понятий, как эзоповским языком называет Гриневский марксистко-ленинское учение о войнах, не в состоянии объяснить главной составляющей русской жизни. Наши войны, как верно замечает Гриневский, «нельзя назвать войнами ни за национальное освобождение, ни за объединение страны. Их едва ли можно характеризовать и как борьбу против агрессии. Но их нельзя считать и колониальными войнами или войнами за территориальные приобретения. В чистом виде они не были ни одной из них, потому что объединяли все эти черты». Это, конечно, по-своему верно сказано, но мы, христиане, сказали бы иначе: в чистом виде русские войны были Богодухновенными войнами.

Как? Разве бывают такие войны? Разве может литься кровь и совершаться убийства по Божьему внушению? Вспомним ветхозаветные войны древнего Израиля, которые он вёл за землю обетованную. Куда бы мы их отнесли согласно марксистско-ленинской схеме? Конечно, к несправедливым и захватническими, но ведь они были священными войнами, потому что велись по Божию повелению, как об этом сказано в Псалтири: и даде им [Бог] страны язык и труды людей наследоваша (Пс. 104:44). Об этом написано и во многих других местах Библии.

«Эти непрерывные войны были как одна тяжкая война народа, находившегося на пороге Европы и Азии, на великой линии, разделявшей оседлый мир и кочевые племена, там, где сталкивались между собой христиане, мусульмане и язычники». И здесь всё верно сказано. Непрерывные войны, которые вел русский народ, могут быть названы одной тяжкой войной, только велась она, осмелимся мы вновь поправить советского историка, не потому, что Бог поместил русский народ на пограничье различных миров. Это всего лишь внешняя, видимая сторона дела. Невидимая же, т.е. духовная суть постоянно ведшейся русскими людьми войны заключалась в защите и распространении Православной веры.

Теперь вспомним карташёвское определение войны («зоологически унизительные и неизбежные войны») и поставим его рядом с тем пониманием войны, которому нас учит Священное Писание. Благословен Господь Бог мой, научаяй руце мои на ополчение и персты моя на брань (Пс. 143:1). Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани (Пс. 23:8). Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима (Пс. 17:38,39). Богодухновенная Псалтирь так часто говорит о брани с врагами, что может быть названа громогласной боевой песнью. Мне могут возразить, что Псалтирь говорит о духовной брани с бесами и вовсе не призывает к войне с людьми. Я, конечно, соглашусь с этим возражением, но в числе главных бесов, на брань с которыми поднимает нас Псалтирь, назову карташевскую идею о войне как зоологическом унижении.

Сердцебиение русской истории, или Защита от прелести «общечеловечества»

Война за веру есть доблесть и слава. Господи, Господи, сило спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани (Пс. 139:8). Война есть испытание веры. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего. /… / Отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани (Пс. 88:40,44). Война есть прославление Божия величия. Смятошася языцы, уклонишася царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль (Пс. 45:7,8). Война есть скорейшее познание воли Божией. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси: озлобил еси люди, и изгнал еси я. Не бо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их: но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них (Пс. 43:3–5).

И ещё в подтверждение слов Гриневского о том, что существо русских войн не вмещается и не сможет вместиться не только в марксистско-ленинскую схему, но в самые головы нерусских людей, можно привести филологический разбор слова «война», произведённый И.Солоневичем. В немецком языке слово «война» (der Krieg) связано со словами «добывать», «получать» (kriegen). Не потому ли близки эти слова, что германские войны это, как правило, завоевательные войны? В английском языке слово «война» (the war) связано со словами «изделия», «товар» (ware). Не по той ли причине это произошло, что английские войны это, как правило, торговые войны? А в русском языке слова «война» связано со словом «вой», не потому ли самому, что русская война это прежде всего беда и горе? И слышащим родственную связь слов «вой» и «война» не может не резать ухо это совершенно чуждое русскому духу выражение «выиграть войну». Можно выиграть добычу или выиграть рынок сбыта, но как можно выиграть вой?

Богодухновеными назвали мы русские войны с внешними врагами, потому что велись они за веру, а не за земной интерес. Что же скажем? Помещая русский народ на пограничном рубеже, Бог обрёк его на непрекращающуюся войну? И теснимый со всех сторон иноверцами русский человек был обречён Богом на неизбывный вой? Да, именно так. Нечто подобное происходит с монахом. Поселяя Своего избранника в монастыре, Бог ввергает его в непрестанную брань с нечистыми духами. «Незавидная участь», – скажет неверующий. «Какая прекрасная судьба», – светло позавидует верный. Это подтверждают и слова апостола Иакова: С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка (Иак. 1:2-4).

Помещая русский народ на передовом рубеже духовной и военной брани, Бог и награды ему приготовил самые лучшие. Только бы дотерпеть до конца, только бы сохранить веру, как сохранил её апостол Павел: Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох: прочее убо соблюдается ми венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он, праведный Судия, не токмо же мне, но и всем возлюбившим явление Его (2Тим. 4:7,8).

И закончим эту статью тем, чем начали: Повестью временных лет. Что же не смог понять в ней историк Карташев? Какие слова в Повести смутили его и заставили думать совсем не то, что хотели сказать её составители? Эти слова в переводе на русский язык звучат так: «И пришел [Олег] к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги».

И закончим эту статью тем, чем начали: Повестью временных лет. Что же не смог понять в ней историк Карташев? Какие слова в Повести смутили его и заставили думать совсем не то, что хотели сказать её составители? Эти слова в переводе на русский язык звучат так: «И пришел [Олег] к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги».

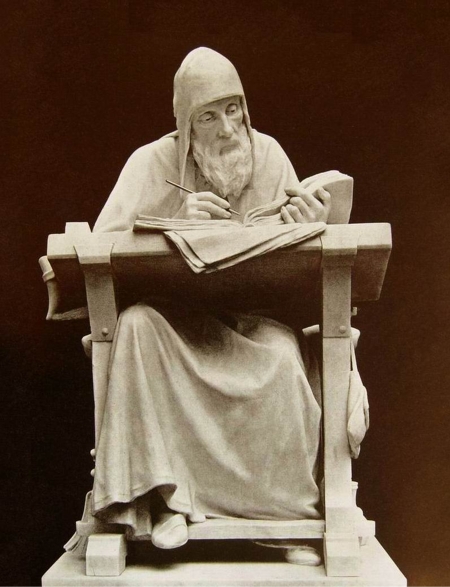

Почему оказались в Повести эти строки? Чтобы по-конунговски похвалиться разбоем? Или чтобы по-злодейски полюбоваться убийством мирных жителей? Неужели такие желания можно приписать преподобному Нестору-летописцу? Язык не повернется этого сделать. Но почему он повернулся у Карташева? И почему эти строки оказались в Повести временных лет? Да просто потому, что они, как и другие подобные им строки, были слово в слово переписаны из византийских хроник. Вот и всё. Никакого богатырства и разгула. Напротив, совершенное смирение и послушание. Не мог монах этого отрывка не переписать, ибо в нём затрагивалась русская история, но не мог он его нигде исправить, ибо он составлял за послушание летопись, а не исторический роман. И ещё ему, быть может, хотелось оставить нелицеприятное свидетельство о языческом прошлом для назидания потомков. Вот и вся разгадка этих превратно понятых Карташевым строк. Он не учёл, что Повесть временных лет писал монах, а не обер-прокурор.

Почему же мысль о дословном переписывании из греческих источников не пришла в голову Карташева? Почему он стал обвинять Повесть в невероятных вещах, которые не укладываются в голове здравомыслящего историка, не говорю уже православного христианина? Может, хотел показать своё возвышающееся над «национальным партикуляризмом» «европейское христианство», которое уже преодолело «наследственные формы жизни, признаваемые национальными»? Да, показал… Своё непонимание русской истории и русского христианства. Но только ли непонимание? Или только простое непонимание? Не будем гадать. Придёт время, и всё откроется. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы (Лк. 8:17).

Составители Повести временных лет в отличие от Карташева не преодолевали «национального партикуляризма», потому что они были лишены его изначально. Они были призваны Богом в Христову Церковь, а не в национальную секту. Почему же Карташев мыслит так, как будто Киево-Печерский монастырь, а за ним и всё русское Православие составилось в национальную партию? Потому что сам он – вне Церкви. Где же он? В секте «строителей общечеловеческой культуры». Эта секта, как и Христова Церковь, безнациональна, поэтому легко обмануться. В этой секте, как и в Церкви, тоже надо умереть для своих «плоти и крови», но если в Церкви отречение от своей национальности совершается ради Христа, чтобы воскреснуть с Ним, то в секте это отречение совершается ради «общечеловеческой культуры». Вот смерть, которая не имеет воскресения. Вот ложь, которая обернётся вечной гибелью. Вот подлог, производимый карташевскими сектантами.

Как же уберечься от этой лжи? Лучше же сказать: от прелести, потому что ложь всё-таки понимается как ложь, а прелесть всегда сокрыта от понимания. Прелесть, т.е. ложь, усиленная приставкой «пре», потому чрезвычайно опасна, что не осознаётся прельщёнными. Поэтому для защиты от прелести нужен такой предохранитель, который бы действовал независимо от людей. Где его взять? К нашему великому благу, его не нужно придумывать, его нужно только сохранить, поскольку он заложен в устройстве Русской Православной Церкви при самом её создании. Таким предохранителем является имя Русский. Именно так, слово «русский» является защитой от прикрывающейся Христовым именем антихристианской общечеловеческой прелести. Почему?

Слова «русский» и «православный» всегда были равнозначны. Если русский, значит православный, а если русский и неправославный, значит, увы, нерусский. Слово «русский» свидетельствует не о плотском, но о духовном единении людей в лоне Русской Православной Церкви, и имеет вероисповедальное значение, поскольку говорит не столько о национальности, сколько об исповедании человеком Православия. Во всяком случае, так было искони, когда славяне, варяги и многие другие народности стали называться «русью», как об этом сказано в «Степенной книге царского родословия»: «От варяг бо русию прозвахомся, а преже словени быхом». Русский, значит, православный. Так было изначала, и так должно быть до скончания века, чтобы новые карташевы, если Господь попустит прийти им к власти, не увлекли бы верующих на путь погибели, говоря, что лишь «на этом пути – достойное, высшее, святое место служения России и Русской Церкви, а не под знаменем «ветхозаветных», ветшающих национализмов».

Итак, переиначивая слова Апостола Павла о вере: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1), можно сказать, что словом «русский» обозначается не столько видимый человек, не столько его плоть и кровь, но прежде всего – осуществление ожидаемого. Чего? Второго пришествия Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Русскость – это чуткое прислушивание к стуку Христа в земную дверь (ср. Откр. 3:20).

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа (Фил. 3:20). Вот Родина русского человека, и патриотизм его – Небесный. А тот патриотизм, который в настоящее время зовётся «русским», «российским», «национальным» или ещё каким-то патриотизмом в смысле устроения земных дел предпочтительно перед делами небесными, русскому, т.е. православному человеку не ведом. И этой Небесной Родины, этой Земли Обетованной всякий русский человек, вслед за апостолом Павлом, самый преданный патриот.

Журнал "Благодатный Огонь"