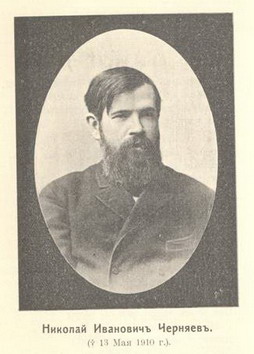

Ниже мы впервые переиздаем очерк «Лермонтов» замечательного русского православного мыслителя – теоретика, историка русского самодержавия, публициста, историка русской литературы, пушкиноведа, театрального и литературного критика – Николая Ивановича Черняева (1853– 13/26 мая 1910) (См. также его «Кое-что о Кольцове»)

Ниже мы впервые переиздаем очерк «Лермонтов» замечательного русского православного мыслителя – теоретика, историка русского самодержавия, публициста, историка русской литературы, пушкиноведа, театрального и литературного критика – Николая Ивановича Черняева (1853– 13/26 мая 1910) (См. также его «Кое-что о Кольцове»)

Опубликованные Н.И. Черняевым в 1901 г. очерки монархических воззрений ряда русских мыслителей, писателей, общественных деятелей не претендовали, по словам автора, «ни на полноту, ни на цельность». Они представляли отрывки из неизданного им сочинения «о развитии монархических начал в русской литературе».

Н. И. Черняевым была разработана программа, где были представлены писатели, которые работали над вопросами о значении, природе и задачах русского Самодержавия. К их числу автор считал возможным «прибавить, между прочим, и Салтыкова (Щедрина), не раз вышучивавшего наших парламентаристов, которые, по его выражению, не всегда знают, чего им хочется: «не то севрюжины, не то конституции»».

Публикацию, специально для Русской Народной Линии (по изданию: Черняев Н. И. Необходимость самодержавия для России, природа и значение монархических начал. Этюды, статьи и заметки.– Харьков: Тип. «Южный край», 1901.– С.345–349), подготовил доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александр Дмитриевич Каплин.

+ + +

К числу поэтов, понимавших спасительную мощь и значение русского Самодержавия и не раз вдохновлявшихся им, можно отнести и Лермонтова, –того самого Лермонтова, которым Боткин и Белинский в своей интимной переписке восхищались, как провозвестником и певцом революционных начал.

Нашим западникам и космополитам очень нравилось и нравится начало лермонтовской «Родины», ибо они усматривают в нем осуждение государственного и национального патриотизма:

Люблю отчизну я, но странною любовью;

Не победит ея разсудок мой!

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордаго доверия покой,

Ни темной старины заветныя преданья

Не шевелят во мне отраднаго мечтанья.

Если принять за чистую монету все, что говорится в «Родине», так выйдет, что Лермонтов был совершенно равнодушен и к успехам русского оружия, и к политическому могуществу России, и к ее давно минувшим радостям и печалям: он любил только русскую природу, русский пейзаж да русский народный быт. На самом деле поэт обманывал себя и других, когда писал «Родину», ибо выдавал мимолетное чувство за нечто постоянное и глубоко коренившееся в его созерцании. Судить по «Родине» о лермонтовском патриотизме, значит впадать в грубую ошибку и ни на йоту не понимать лермонтовской поэзии, которая сочувственно откликалась и на военную славу России («Бородино» и «Два великана»), и на то обаяние, которое она имела на Востоке («Спор»), и на предания темной старины («Песня про купца Калашникова» и наброски драмы «Мстислав»). В виду того, что Лермонтов безусловно тяготел к монархическим принципам и видел в Наполеоне свой кумир («Последнее новоселье» и «Воздушный корабль»), а к цивилизации Запада относился крайне скептически,– как к цивилизации, доживающей свои последние дни, – поэт не мог не сочувствовать подвигам, начинаниям, призванию носителей русского Самодержавия, и это сказалось в целом ряде его стихотворений, в которых он высказывал свои взгляды на минувшие судьбы России, на современные ему события и на «полный гордого доверия покой» России времен Императора Николая I.

В «Песне про Калашникова» Лермонтов с несомненным и нескрываемым сочувствием старался воспроизвести загадочный нравственный облик Иоанна Грозного и его суровую, но истинно царственную, великую душу:

Не сияет на небе солнце красное,

Не любуются им тучки синия:

То за трапезой сидит во златом венце,

Сидит грозный царь Иван Васильевич.

Лермонтов говорит об Иоанне не только без той затаенной вражды, которая чувствуется в «Князе Серебряном» графа Алексея Толстого и в его же драме «Смерть Иоанна Грозного», но с явным стремлением идеализировать Грозного, стушевать его жестокость и другие недостатки и выставить на первый план высокие черты его характера.

Хорошим комментарием к «Песне про Калашникова», дающим ключ к разгадке лермонтовского взгляда на Иоанна Грозного, могут служить замечания Лермонтова о духе русского народа из «Повести» 1831 года («Вадим»). Эти замечания касаются, собственно, отношений крестьян к дворянству накануне пугачевского бунта, но они показывают, как смотрел Лермонтов и на отношения народа к грозам Самодержавия. «Русский народ, говорит поэт, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо; он согласен служить, но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей». С этой точки зрения Лермонтов относился и к «венчанному гневу» (выражение Пушкина) Грозного. Поклонник сильных и крупных личностей, он охотно прощал Грозному вспышки его своенравия, ибо высоко ценил его великие замыслы и дела.

Когда вспыхнуло польское восстание 1830 года, «безумная отвага» мятежников на одно мгновение ослепила Лермонтова, и он воспел ее в стихотворении «10-е июля 1830 года», но когда в 1831 году появился в печати сборник стихотворений Жуковского и Пушкина «На взятие Варшавы», Лермонтов был поражен филиппикой Пушкина «Клеветникам России» и написал ее подражание:

Опять, народные витии,

…………………………..

…………………………..

Опять, шумя, восстали вы.

В этом юношеском произведении поэта ярко сказались его чувство национального достоинства и его преданность Царям. Громя «народных витий», проклинавших Россию, Лермонтов восклицал:

Да, хитрой зависти ехидна

Вас пожирает, вам обидна

Величья нашего заря;

Вам солнца Божьяго не видно

За солнцем русскаго Царя.

Давно привыкшие венцами

И уважением играть,

Вы мните грязными руками

Венец блестящий запятнать!

Вам непонятно, вам несродно

Все, что высоко, благородно;

Не знали вы, что грозный щит

Любви и гордости народной

От вас венец тот сохранит.

Безумцы жалкие! вы правы.

Мы чужды ложнаго стыда:

Так, нераздельны в деле славы

Народ и Царь его всегда.

Веленьям власти благотворной

Мы повинуемся покорно

И верим нашему Царю,

И будем все стоять упорно

За честь Его, как за свою!

Это юношеское стихотворение Лермонтова, как справедливо замечает г. Спасович (Сочинения, II, 346), выражает «по тону своему неизменившееся до смерти его отношение к своему праправительству, как русского и как дворянина».

Лермонтов верил в будущность России и в будущность русского Самодержавия. Он верил, что «европейский мир» и «дряхлый восток» рано или поздно признают над собою власть русских Царей и составят вместе с Россией колоссальную, небывалую в истории Империю. Третья часть «Измаила-Бея», написанная в 1832 году, начинается следующими стихами.

Какие степи, горы и моря

Оружию славян сопротивлялись?

И где веленью русскаго Царя

Измена и вражда не покорялись?

Смирись, черкес! И Запад и Восток,

Быть может, скоро твой разделят рок,

Настанет час, и скажешь сам надменно:

«Пускай я раб, но раб царя вселенной!»

Настанет час, и новый грозный Рим

Украсит Север Августом другим.

Лермонтов верил, таким образом, что русские цари рано или поздно объединят под своею властью и Европу, и Азию и станут во главе всемирной монархии, – того Третьего Рима, о котором мечтали русские люди XVII века.

В десятой главе повести Лермонтова из времен пугачевщины («Вадим»), написанной в 1831 году, есть очень характерное место о русском монархизме и о монархизме вообще, о монархических инстинктах и привязанностях. Говоря об отношениях Юрия к Ольге и их уменьи понимать друг друга без слов, Лермонтов замечал:

«Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы, и тогда эти два существа, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться… и горе им, если они не вполне доверятся этому святому, таинственному влечению… оно существует и должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось... Что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и Царем?»

игумен_Союз.png)