Действительно, это был свободный акт Царя, его благодеяние своему народу. Интересно, что в самом Манифесте сказаны такие теплые слова: «в соответствие сему призванию Мы положили в сердце своем обет обнимать нашею царскою любовию и попечением всех наших верноподданных всякого звания и состояния…» Это буквально первые строки царского Манифеста, из которого следует, что действительно это деяние было продиктовано глубокой заботой Царя о своих подданных, любовью к ним как к своим чадам, сынам.

Благодаря этой реформе возник средний класс русского крестьянства, появился зажиточный русский мужик, который стал кормить всю Европу, так что плодами этой реформы воспользовалась не только Россия, но и Европа, получившая на свой стол каравай русского хлеба. И если бы не трагический обрыв нашей истории в 1917 году, думаю, что день отмены крепостного права праздновался бы как эпохальное событие, и благодарные потомки освобожденных крестьян, ставшие бы сегодня владельцами крупных агрокомплексов, с благодарностью вспоминали бы это деяние Государя…

Но, говоря о крепостном праве, мы должны разобраться в его сути и «отделить пшеницу от плевел». В советское время был создан устойчивый миф о крепостном праве как форме рабовладения в России. Это было одно из обвинений «царизма» в угнетении народа, отсталости России, до XIX века якобы имевшей рабовладение. Но здесь как раз и закавыка. Крепостное право не было формой рабовладения и не имеет никакого отношения к рабовладению как к строю, которого в истории России вообще не было. Россия - одно из немногих государств, которое в своей истории прошло мимо этой формы общественного строя, не отягощена его наследием, его последствиями.

Нужно разобраться, в чем же состояла суть крепостной зависимости крестьянина. В общем представлении утвердилось мнение, что крестьянин становился личной собственностью помещика. На самом деле эта зависимость подразумевала лишь зависимость от земли, это было прикреплением крестьян к земле, что называлось «крепостью». Эта система юридических норм формировалась исторически и первоначально возникла в условиях исторической необходимости, о чем замечательно писали русские историки. В частности, Соловьев утверждал, что сразу после татаро-монгольского ига, когда русская земля была разрушена и раздавлена, и требовался подъем сельскохозяйственного производства, единственным средством удовлетворения потребностей страны было укрепление крестьян, чтобы они не уходили с земель помещиков.

Вначале эта мера предполагала свободный переход от помещика к помещику, но потом зависимость становилась более крепкой, особенно после Смуты. В начале XVII века Россия снова оказалась в руинах, и вновь потребовался колоссальный национальный подвиг, требовалось закрепление трудовых ресурсов, и крестьяне уже лишились права перехода, сформировалась система крепостной зависимости. Но это было, прежде всего, связью крестьянина с землей, а потом уже с помещиком.

Вначале эта мера предполагала свободный переход от помещика к помещику, но потом зависимость становилась более крепкой, особенно после Смуты. В начале XVII века Россия снова оказалась в руинах, и вновь потребовался колоссальный национальный подвиг, требовалось закрепление трудовых ресурсов, и крестьяне уже лишились права перехода, сформировалась система крепостной зависимости. Но это было, прежде всего, связью крестьянина с землей, а потом уже с помещиком.

Кроме того, я бы отметил и положительные моменты этого явления. Откуда идет особое почитание земли в нашем народе, любовь к земле? Отчасти этому способствовала крепостная зависимость. Судьба крестьянина от рождения была связана с землей, и неслучайно слово «христианин» и «крестьянин» стало синонимами. Отсюда и особая этика русского крестьянина: его трудолюбие, его послушание, его верность земле, знание о земле. Из рода в род воспитывались в крестьянских семьях навыки землеобработки. Русские крестьяне были в высочайшей степени профессионалами. Они добивались высочайших надоев молока, высокой урожайности хлеба. Крепостничество сформировало менталитет крестьянства и, шире говоря, менталитет нашего народа - его покорность, терпение, его патернализм.

Помещик, как собственник земли, вступал особые отношения с крестьянином. Хотя крестьянин не был рабом, но он попадал в безусловную зависимость, и на помещика возлагалось множество обязанностей. Когда мы говорим о крепостном праве, то подразумеваем только право владением землей. Но оно включало и обязательства со стороны помещика. Помещик должен был организовать сам производственный процесс, он следил за землей и охранял ее. Помещики-дворяне защищали страну - землю как целое - от нашествия врагов. Помещик нес и персональную ответственность за своих крепостных - обязан был их лечить, наделять продуктами урожая. Голодные годы скрашивались тем, что помещики были обязаны давать крестьянам хлеб. В результате возникали глубокие родовые и духовные связи. Один и тот же крестьянский род находился в крепостной зависимости на определенной земле, отсюда патриархальность отношений русского крестьянина и русского помещика.

Конечно, в этой ситуации многое зависело от нравственных качеств русского помещика. Здесь была возможность и для произвола, и мы знаем отрицательные примеры помещиков-самодуров. Но ведь было и много других помещиков, как, например, Юлиания Осорьина - помещица XVII века, которая в голодные годы сама ходила и кормила крепостных, выхаживала их. Ее подвиг удостоился даже чина святости - она прославлена Русской Церковью как Святая праведная Иулиания Лазаревская (Муромская). В этом смысле русские помещики дали нам и образцы святости. Более близок к нам пример такого помещика, как Николай Мотовилов, который совершил много благодеяний дл своих крестьян. Помещица Каргапольцева, владевшая деревней Леушино, лично выступила с инициативой основания обители, ставшей впоследствии знаменитым Леушинским монастырем, на подворье которого я имею честь служить. Когда ей требовалось собрать средства, она не обложила своих крестьян оброком и податью, а ходила сама и смиренно просила у крестьян пожертвования на создание храма в селе Леушино.

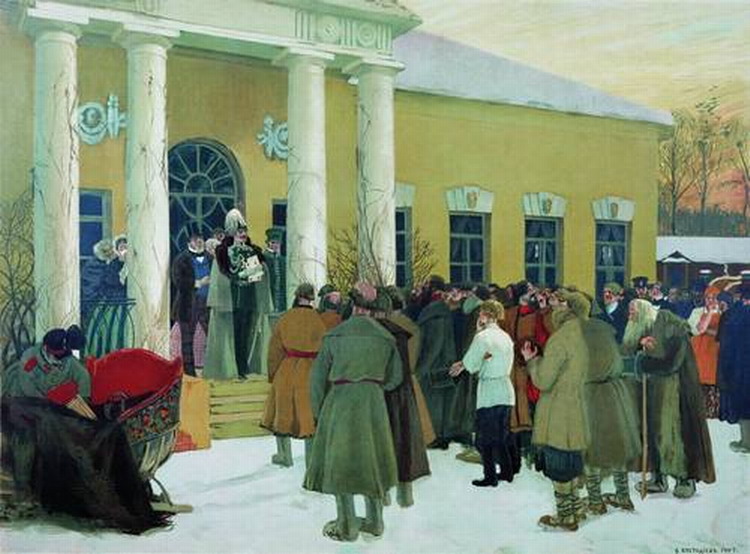

Можно было бы составить замечательную книгу по истории отношений русских крестьян с русскими помещиками. Конечно, идеальных общественных форм и отношений не бывает, можно было бы привести и негативные примеры, но мы их все хорошо и так знаем. Поэтому полезнее узнать о примерах положительных. Ведь был и такой факт: после отмены крепостного права многие крестьяне отказывались уходить от своих помещиков, настолько между ними сложились добрые отношения, что, получив свободу, крестьяне почувствовали отсутствие социальной защиты, функцию которой нес помещик, под покровом которого они жили.

Можно было бы составить замечательную книгу по истории отношений русских крестьян с русскими помещиками. Конечно, идеальных общественных форм и отношений не бывает, можно было бы привести и негативные примеры, но мы их все хорошо и так знаем. Поэтому полезнее узнать о примерах положительных. Ведь был и такой факт: после отмены крепостного права многие крестьяне отказывались уходить от своих помещиков, настолько между ними сложились добрые отношения, что, получив свободу, крестьяне почувствовали отсутствие социальной защиты, функцию которой нес помещик, под покровом которого они жили.

Кто-то, наверняка, напомнит мне, что помещики продавали своих крестьян. Но давайте уточним, что это была продажа с наделением крестьянина землей у нового помещика, т.е. крестьянин не лишался самого главного и фактически, он переводился с одного земельного надела на другой. В реальности же получалось так, что в силу производственной необходимости помещик брал себе новых работников, которых помещал на свою земле. Так что это была не покупка человеческих душ, как таковых, а являлось своеобразной формой найма рабочей силы.

Крепостное право – это принцип любого общества, структурированного по сословиям. В сословном обществе любое сословие имеет как некоторые преференции, так и обязанности. Свои ограничения были у купцов, у духовенства. Например, батюшка, поставленный на приход, не имел права перехода на другое место - это ведь тоже определенная форма крепостничества. Даже Царь и тот был во многом ограничен - не мог совершать многое из того, что было позволено другим, не имел отпусков и выходных дней.

И, тем не менее, мы должны по достоинству оценить великое деяние Государя Александра II, потому что в крепостном праве было много не регламентированных вещей - многое строилось по традиции и обычая, многое завесило от личности помещика - так что были отношения как идиллические, так и трагические. Права помещиков были неопределенны с точностью закона и то, что добрые отеческие отношения помещика к своим крестьянам порой уступали место произволу, побудило Государя Императора даровать свободу русскому крестьянину, открыть ему простор для инициативы, деятельности.

Но не все в этом процессе было предсказуемым. Многие крестьяне, получив свободу, хлынули в города, стали формироваться мегаполисы, вчерашние батраки становились пролетариями, пополнявшими ряды революционных масс. И в этом смысле, свобода всегда оказывается даром весьма искусительным, она всегда предполагает выбор, различные варианты распоряжения ей и, к сожалению, не все использовали полученную свободу по назначению.

Для нас также важно и принципиально, что отмена крепостного права стала прецедентом бескровного решения проблемы колоссального масштаба. Во многих странах эта проблема решалась с помощью революций, внутренних гражданских войн. (Мы знаем, что в Америке отмена рабства сопровождалось кровопролитной войной Севера и Юга). Россия же показала пример гармоничного решения колоссальной социальной проблемы. Для нас сейчас это очень важно, поскольку нам никак не дают забыть, что мы живем в период реформ. И опыт Государя Императора дает нам благой пример мирного решения социальных проблем, пример предотвращения социальных потрясений, лимит на которые в России уже исчерпан. Социальные катаклизмы всегда приводят в нашей стране к хаосу, трагедии, крови, и только мудрые реформы сверху позволяют стране мирно развиваться.

Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подворья (Санкт-Петербург), специально для «Русской народной линии»