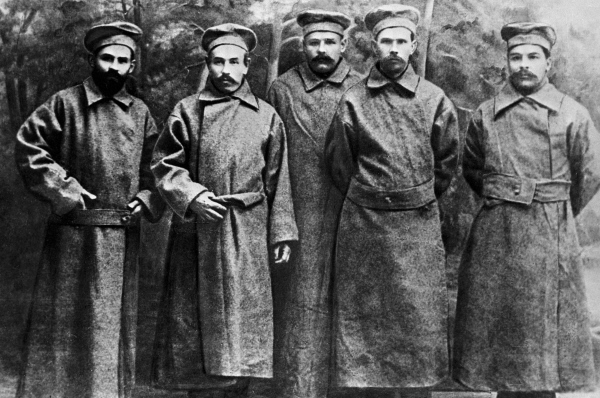

100 лет назад, 4/17 ноября 1914 года петроградской полицией была арестована группа большевиков-пораженцев, стремившихся в условиях тяжелейшей для России войны совершить революцию. Среди них оказались и 5 членов социал-демократической фракции Государственной Думы.

«С началом первой мировой войны борьба за массы значительно осложнилась, - писал советский историк А.С.Рудь. - Царское правительство обрушило на партию большевиков жестокие репрессии. Многие руководящие партийные работники оказались под арестом, наиболее передовая и революционная часть российского пролетариата была мобилизована в армию, большевистские газеты и журналы были закрыты. (...) Связь партийных организаций с ЦК и В.И.Лениным была нарушена. В этих условиях особую роль сыграло Русское бюро ЦК РСДРП, в состав которого по инициативе В.И.Ленина в 1914 г. были включены депутаты-большевики. В период первой мировой войны Русское бюро ЦК РСДРП вело большую антивоенную революционную работу».

Активизация действий полиции была связана с тем, что еще 26 июля 1914 г., во время «исторического заседания Государственной Думы», когда все фракции поддержали правительство и заявили о своей готовности отложить партийную борьбу до победы России в войне, провозгласив лозунг «священного единения», думские социал-демократы выступили с декларацией, в которой заявили, что виновниками войны, «порожденной политикой захватов и насилий», являются правящие круги все воюющих стран, а потому она «противоречит чувству и настроению сознательных элементов российского пролетариата, так же как и пролетариату всего мира». В ответ на призыв председателя Государственной Думы к «единению русского Царя с верным ему народом» социал-демократы заявили, что «не может быть единения народа с властью, когда она не является исполнительницей сознательной воли народа, когда последний порабощен властью, когда народная масса, на которую ложится все бремя войны, бесправна, когда рабочая и крестьянская печать задушена, когда рабочие организации разгромлены, когда тюрьмы переполнены борцами за свободу и счастье народа». В декларации также выражалась уверенность в том, что «международный пролетариат» найдет средства к прекращению войны. В связи с этим российские социал-демократы (большевики и меньшевики), отказались от участия в голосовании за военные кредиты, покинув заседание Госдумы.

Более откровенны большевики были за стенами Государственной Думы, занимаясь организацией антивоенных выступлений, выпуском прокламаций и листовок, подготовкой государственного переворота. «Неужели вы забыли, - говорилось в листовке Петроградского комитета РСДРП, - что в интересах русского народа мы должны прежде всего низвергнуть это преступное правительство и завоевать для России полную политическую свободу».

В одном из донесений охранки 1914 года сообщалось: «...Большевистская часть фракции ленинского направления пошла с протестом против войны в самую гущу рабочего класса и понесла проповедь против империализма и социал-шовинизма в широкую массу рабочих пролетариев. После начала войны члены большевистской части социал-демократической фракции Государственной Думы Муранов, Петровский, Бадаев и др. объехали в целях пропаганды почти всю Россию и устраивали многочисленные рабочие собрания, на которых выносились резолюции против войны».

Жандармский генерал А.И.Спиридович вспоминал: «Работа большевиков в России во время войны началась с совещаний, созванных по приказу Ленина, Розенфельдом, он же Каменев, в Финляндии в Мустомяках. Там, по соседству, жил и Горький. 30-го сентября, у Каменева, собрались 14 большевиков и в том числе члены Гос. Думы: Бадаев, Муранов, Петровский и Самойлов. Каменев делал доклад по текущему моменту. Большевики должны были вести борьбу против войны. Решено было созвать конференцию вначале ноября. Она и собралась в Озерках 3 ноября (на самом деле 2 ноября. - А.И.). На нее съехалось 11 членов большевицких организаций и члены Г. Думы: Петровский, Бадаев, Самойлов, Муранов и Шагов. Главную роль играл Каменев. Обсуждались знаменитые тезисы Ленина с их главным положением: "Лозунгами социал-демократии в настоящее время должна быть всесторонняя, распространяющаяся на войска и на театр военных действий, пропаганда социалистической революции и необходимость направить оружие не против своих братьев - наемных рабов других стран, а против реакционных и буржуазных правительств и партий всех стран". Рекомендовалось организовать на местах и в войсках группы для пропаганды повсюду республик. Обсуждались и другие революционные вопросы».

Тем временем, спецслужбам стало известно о готовящейся конференции, и 4 ноября в Озерки нагрянула полиция, обыскавшая, а затем арестовавшая всех участников большевистского совещания, в том числе и думских депутатов. Арестованные депутаты-большевики заявили протест, апеллируя к своей парламентской неприкосновенности, и полиция была вынуждена отпустить их утром следующего дня. Однако вовремя спохватившись, власти вечером 5 ноября снова арестовали всех участников конференции.

Арест депутатов Государственной Думы всколыхнул общество. Левые стали распространять листовки, призывающие рабочих объявить забастовку протеста против ареста большевистских депутатов; либералы, осуждая революционные призывы большевиков, выражали сомнение в правомочности ареста членов Госдумы, пользовавшихся депутатской неприкосновенностью, в связи с чем отказались поддержать требование министра юстиции лишить обвиняемых депутатского звания; правые - призывали власть к самым решительным мерам в отношении обличенных государственных преступников, заявляя, что бояться следует не впечатления, которое произведет казнь депутатов на общество, а внутренней измены и пропаганды пораженчества.

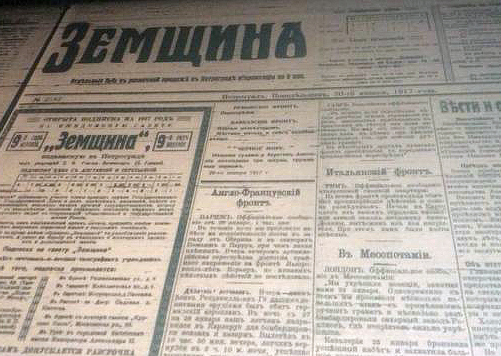

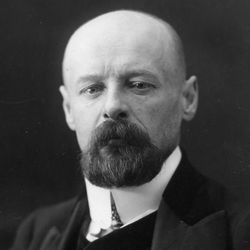

Видный правый публицист, издатель монархической газеты «Земщина» С.К.Глинка-Янчевский опубликовавший в ноябре 1914 года ряд статей, посвященных аресту депутатов-большевиков, полемизируя с теми, кто настаивал на невозможности ареста членов Государственной Думы без санкции думского большинства, писал: «Задержанные господа социал-демократы ссылаются в своей жалобе на то, что со времени существования Гос. Думы личный обыск никогда не был применяем. Но ведь и вторжение внешнего врага в пределы России не было со дня учреждения Думы, почему и не было военного времени, когда измена может иметь особо вредные последствия для государства и когда никакие нежности с изменниками недопустимы, хотя бы ими были и члены Думы».

«Не протестовать нужно против ареста за измену, а настаивать на том, чтобы все изобличенные в тяжком государственном преступлении были тотчас же переданы военному суду и были судимы по законам военного времени, - писал Глинка-Янчевский в другой заметке. - Петля на шею - вот единственная расправа со всем злодеями, продавшими свою совесть за немецкое золото. <...> Связь наших социал-демократов с Германией не подлежит сомнению, и потому суровая расправа с ними должна образумить всех их последователей. Не освобождения злодеев, а смертной казни их должна желать вся Россия, дабы иметь возможность довести победоносную войну до конца, дабы не пошли прахом все наши громадные жертвы...».

В том, что действия большевиков были именно изменой Родине, Глинка-Янчевский не сомневался, приводя следующие аргументы: «...В тот момент, когда наши богатыри наносят решительный удар войскам Вильгельма между Вислой и Вартой, - злодеи покушаются произвести "социалистическую революцию"!! Подлее предательства, подлее измены не изобрести самому сатане. И русские выродки являются продажным орудием этого сатанинского плана!..». Поэтому вывод правого публициста был категоричен: большевистские депутаты должны быть казнены. «Когда в какой-либо части тела обнаруживается заражение крови, ее надо отрубить, - рассуждал Глинка-Янчевский. - Пожалеете пальца на ноге или руке - придется отрезать всю ногу или руку. Пожалеете их - погибнет человек...»

Точно также считал и генерал А.И.Спиридович: «Большевики были взяты с поличным, которого было вполне достаточно для осуждения арестованных по законам военного времени. Однако, к сожалению, этого сделано не было. Высшие военные власти, в угоду общественности, проявили необыкновенную мягкость к делу, высшие же представители Министерства внутренних дел, видимо, не понимали зловредности работы большевиков. (...) Судили большевиков лишь в начале 1915 года и присудили к весьма мягким наказаниям».

И действительно, суд над большевиками-депутатами IV Государственной Думы - А.Е.Бадаевым, М.К.Мурановым, Г.И.Петровским, Ф.Н.Самойловым и Н.Р.Шаговым, состоявшийся 10/23 февраля 1915 года, вынес весьма гуманное решение. Обвинив депутатов по 102 статье (участие в организации, ставящей задачи свержения существующего государственного строя), суд приговорил всех пятерых к ссылке на вечное поселение в Туруханский край (Восточная Сибирь) с поражением в правах. Мягкость решения была обусловлена во-первых, тем, то дело было передано гражданскому, а не военному суду, а во-вторых, что пораженческую деятельность большевиков доказать не удалось. Как компетентно утверждали Ленин и Зиновьев, «царскому суду, разумеется, удалось "обнаружить" далеко-далеко не всю деятельность наших товарищей в этой области».

Решение суда вызвало недовольство правых, но приветствовалось либералами, по мнению которых, судебный процесс доказал несостоятельность обвинений депутатов-большевиков в государственной измене и желании поражения Русской армии. Между тем, вот что писал по этому поводу Ленин: «Кадетская "Речь" холопски "благодарит" царский суд за то, что он "рассеял легенду" о том, что социал-демократические депутаты желали поражения царским войскам. Пользуясь тем, что социал-демократы в России связаны по рукам и ногам, кадеты делают вид, будто принимают всерьез мнимый "конфликт" между партией и фракцией, уверяя, что подсудимые давали свои показания совсем не страха ради судейска. Какие невинные младенцы! Они будто бы не знают, что в первой стадии дела депутатам угрожали военным судом и смертной казнью. Товарищам надо было отказаться от показаний по вопросу о нелегальной организации и, поняв всемирно-исторический момент, воспользоваться открытыми дверями суда для прямого изложения социал-демократических взглядов, враждебных не только царизму вообще, но и социал-шовинизму всех и всяческих оттенков».

Февральская революция освободила депутатов-большевиков, и по настоянию министра юстиции А.Ф.Керенского все они были амнистированы Временным правительством. Однако практически сразу же новой власти, намеревавшейся продолжать войну до победного конца, пришлось столкнуться с активной пораженческой деятельностью большевиков и начать борьбу с ними. Исход этой борьбы известен - совсем скоро всему российскому обществу пришлось воочию увидеть и прочувствовать, чего хотели большевики, какими методами они собирались преобразовывать государственный строй и каким способом они вывели Россию из «империалистической войны», погрузив ее в еще более страшную войну гражданскую.

11. Ответ на 8., РодЕлена :

10. Ответ на 6., Lucia :

9. Ответ на 7., : Инкогнито(у)

8. Ответ на 4., Адриан Роум:

7. Ответ на 3., Адриан Роум:

6. Ответ на 3., Адриан Роум:

5. Re: «Подлее измены не изобрести самому сатане»

4. Re: «Подлее измены не изобрести самому сатане»

3. Re: «Подлее измены не изобрести самому сатане»

2. Re: «Подлее измены не изобрести самому сатане»