Несмотря на то, что история явленной Казанской иконы Божией Матери (первообраза) достаточно хорошо изучена и отражена в научной и церковной литературе, её местонахождение на протяжении уже более полутора веков продолжает оставаться предметом дискуссий.

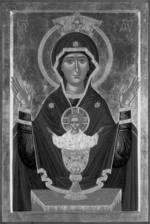

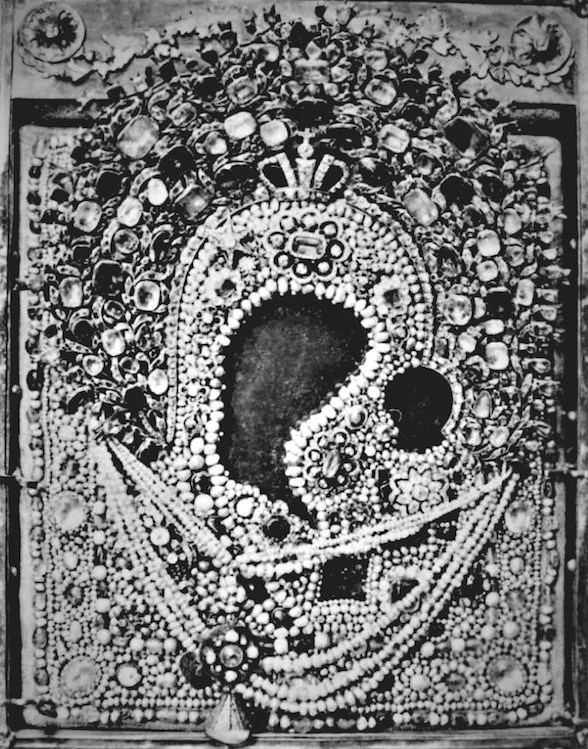

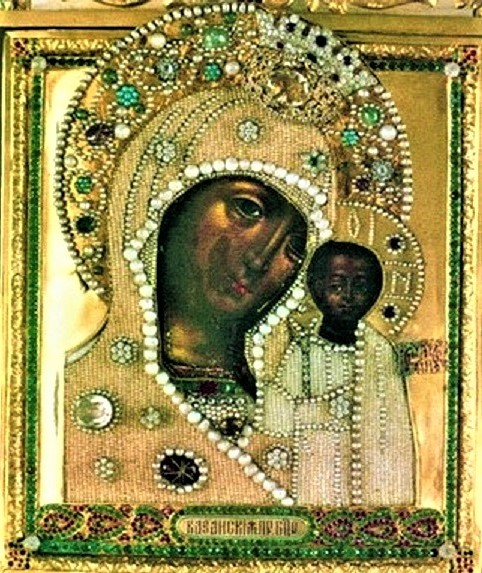

Согласно официальной церковной версии, явленная икона постоянно пребывала в г. Казани - в Казанском Богородицком женском (девичьем) монастыре (КБМ), основанном на месте её чудесного явления (обретения) (произошедшем, согласно церковному преданию, 8 июля 1579 г.), откуда она была похищена 29 июня 1904 г.(1)

Однако с 1830-х гг. факт явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери начал оспариваться.

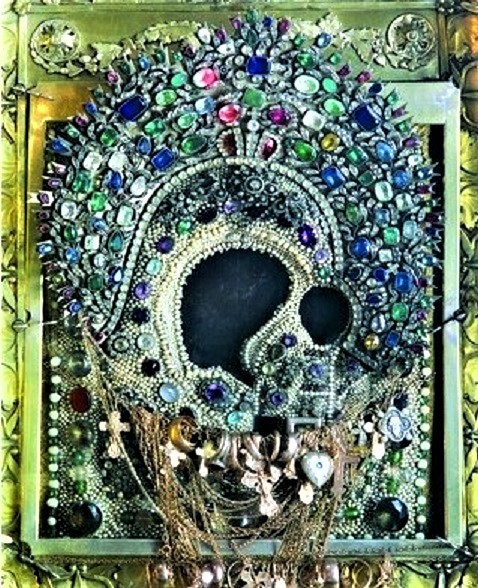

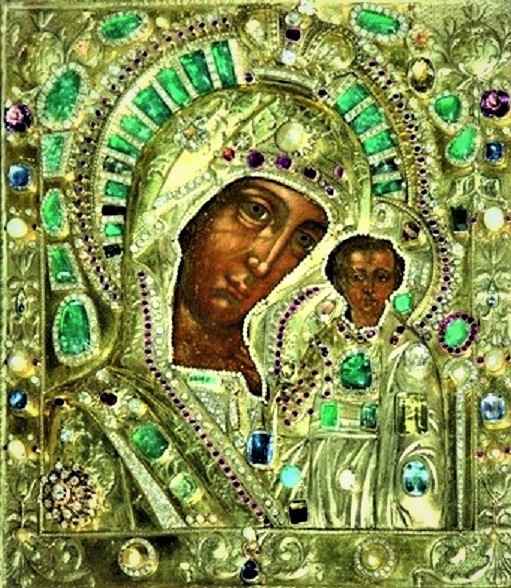

В изданиях по истории г. Санкт-Петербурга появились утверждения о том, что в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга, построенном в 1801 - 1811 гг., пребывает явленный образ, который был принесён в начале XVIII в. по повелению Царя Петра I Алексеевича из г. Москвы, куда, в свою очередь, он был доставлен в «Смутное время» из г. Казани.

Позднее данная версия «утвердилась» в книге религиозной писательницы А.С. Наумовой «Сказание о чудотворно-явленной Казанской иконе Божией Матери, с кратким описанием С.-Петербургского Казанского собора», изданной в г. Санкт-Петербурге в 1867 г.,(2)

и в первом выпуске исследования «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии», изданного в 1869 г. Санкт-Петербургским епархиальным историко-статистическим комитетом под председательством епископа Ладожского, викария Санкт-Петербургской епархии, впоследствии - архиепископа Казанского и Свияжского Павла (в миру - П.В. Лебедева) (1827 - 1892)(3).

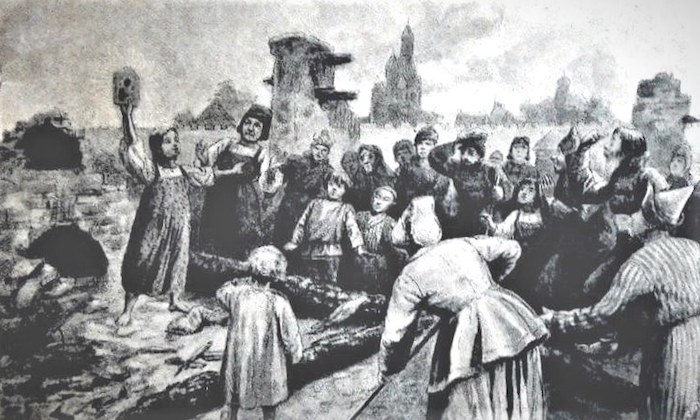

Так, в исследовании «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии» сообщалось, в частности, что в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга пребывает: «Явленная и чудотворная, местная и храмовая, икона казанской Божией Матери. Она явилась в 1579 году в Казани; и в том же году по желанию царя Иоанна Васильевича IV список с её, с описанием обстоятельств её явления и чудес, доставлен в Москву. Подлинная же икона пребывала в Казани до нашествия поляков на отечество в 1612 году. Для изгнания их Казань, подобно другим городам русским, выслала свои (1612 г.) дружины к Москве с образом казанской Богоматери. Ратники имели великую веру к образу Пречистыя, потому что от него были знамения благодатной помощи. Прибывшия к Москве с св[ятой] иконою дружины, содействием небесной заступницы, 26 мая отняли у поляков новодевичий монастырь и взяли в плен две роты их и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы; обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесён в Ярославль. В то же время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь св[ятую] икону с собою, и в Казань послать список с неё.

По очищении Москвы от поляков, в следующий воскресный день, в сопровождении христолюбивого воинства, назначили совершить крестный ход с казанскою иконою Богоматери на лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление своё от врагов.

Свою спутницу и помощницу в походах и сражениях св[ятую] икону казанской Богоматери князь Пожарский поставил в Москве, в своей приходской церкви введения Богородицы на Лубянке. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Феодоровичу по восшествии его на престол, о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Феодорович и матерь его великая старица инокиня Марфа Ивановна возъимели великую веру к образу, который сделался семейным в царском доме Романовых; постановили праздновать иконе в Москве дважды в год с крестным ходом, в 8-й день июля, когда явился образ Богородицы в Казани, и в 22-й день октября, когда освободилось от ляхов московское государство. Князь Димитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году украсил чудотворный образ многою утварью; в 1630 году, уважая благоговение царя к чудотворной иконе, собственным иждивением воздвиг в Китай-городе на углу никольской улицы и красной площади, в благодарность Господу за избавление Москвы и русского царства от поляков, теремный казанский собор, и в этот собор перенёс икону Богоматери на своих руках в 1633 году.

В 1649 году 22-го октября установлено совершать празднование казанской Богоматери во всей России, по случаю рождения у Алексия Михайловича наследника престола царевича царевича Димитрия Алексеевича, - что для России, недавно испытавшей тяжкие бедствия от пресечения царского рода, служило радостным залогом будущего благоденствия.

Священный памятник и свидетель изгнания поляков из Москвы и восшествия дома Романовых на царский престол - их семейный чудотворный образ казанской Богоматери в 1710 году, по повелению императора Петра I, перенесён из Москвы в С.-Петербург, в освящение новой, на берегах Невы, столицы».(4)

Таким образом, в отечественной литературе был весьма недвусмысленно артикулирован «вывод» о явленности «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери.

Вместе с этим, в начале 1850-х гг. известным богословом и духовным писателем, протоиереем Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы А.И. Невоструевым (1806 - 1872), которого поддержали ранее работавшие в Казанской Духовной Академии (КДА) профессор философских наук, священник церкви Николая Чудотворца в Столпах г. Москвы (затем - церкви Воскресения Словущего в Барашах г. Москвы) И.А. Смирнов-Платонов (1816 - 1860) и священник Д.И. Кастальский (1820 - 1891), было высказано предположение, что «та самая» икона, «которая явилась в Казани в 1579-м году», пребывает в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы, а в КБМ «находится только список с неё».(5)

В качестве оппонента А.И. Невоструева выступил церковный историк, автор «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» (1849 г.)(6)

и других работ, профессор русской церковной и гражданской истории КДА Г.З. Елисеев (1821 - 1891), отстаивавший своё принципиальное убеждение в том, что «явленная икона Казанской Божией Матери находится не в Московском Казанском соборе, а в Казанском Девичьем монастыре в Казани»(7).

По «единодушной рекомендации» И.А. Смирнова-Платонова и Д.И. Кастальского 28 ноября 1851 г. протоиерей А.И. Невоструев направил Г.З. Елисееву письмо, в котором изложил свои доводы в пользу явленности («оригинальности») «Московской» Казанской иконы Божией Матери. Причём, главный из них заключался в том, что в 1611 г. под г. Москву Казанским ополчением из г. Казани была принесена явленная чудотворная икона, а не её список, как это принято считать.

Уже 15 января 1851 г. Г.З. Елисеев ответил А.И. Невоструеву, приведя в своём письме аргументы в пользу того, что явленной является именно «Казанская» Казанская икона Божией Матери.

По предложению ректора КДА (впоследствии - епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, затем - епископа Смоленского и Дорогобужского) Иоанна (В.С. Соколова) (1818 - 1869),(8) раздел «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» о Казанской иконе Божией Матери, вместе с письмом Г.З. Елисеева А.И. Невоструеву, переработанные в статью «Казанская чудотворная икона Божией Матери», были - без подписи - опубликованы в 1858 г. в «Православном Собеседнике».(9)

В дальнейшем аргументацию в пользу явленности «Казанской» Казанской иконы Божией Матери, без ссылок на А.И. Невоструева и Г.З. Елисеева, изложил в своём исследовании «Казанский Богородицкий девичь монастырь», изданном в г. Казани в 1879 г., профессор КДА священник Е.А. Малов (1835 - 1918).(10)

Впоследствии письма А.И. Невоструева и Г.З. Елисеева, с обширными комментариями, воспроизвёл в своей статье «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года)», опубликованной в 1904 г., историк И.М. Покровский (1865 - 1941).(11)

Следует отметить при этом, что заметного развития данная дискуссия тогда не получила, хотя аргументация Г.З. Елисеева вряд ли может быть признана исчерпывающей. И.М. Покровский утверждал, что: «После ответа Григория Захаровича москвичи уже не поднимали учёного спора о подлинности и явленности Казанской иконы Божией Матери, хранящейся в Москве, и согласились, что явленная икона, теперь похищенная, хранилась тогда в Казани».(12)

Признанием этого он считал, в частности, изданное в 1889 г. в г. Москве Д.И. Кастальским, бывшим в то время протоиереем Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы, «Сказание о чудотворной Казанской иконе Божией Матери» (переиздано в 1892 г.)(13), где тот, по словам И.М. Покровского, «называет Казанскую икону первообразом Московской»(14).

Вместе с тем, И.М. Покровский ничего не писал о том, как отреагировали на аргументы Г.З. Елисеева А.И. Невоструев и И.А. Смирнов-Платонов.

В данной связи весьма сомнительным выглядит упоминание А.И. Невоструева в числе сторонников официальной версии пребывания явленной иконы в КБМ, которое содержится в опубликованной в двадцать девятом томе «Православной Энциклопедии» статье искусствоведа Н.Н. Чугреевой «Казанская икона Божией Матери». «Церковные и светские историки Г.З. Елисеев, П.С. Казанский, прот[оиерей] А.И. Невоструев, прот[оиерей] Д.И. Кастальский, митр[ополит] Макарий (Булгаков), архиеп[ископ] Сергий (Спасский), А.А. Дмитриевский, архим[андрит] Феодор (Поздеевский), - сообщается в ней, - на основании летописных свидетельств считали, что в Москву был принесён список явленной Казанской иконы, а не она сама».(15)

В 1895 г. в «Санкт-Петербургском Духовном Вестнике» было помещено исследование церковного историка А.А. Завьялова (1861 - 1907) «Чудотворная икона Казанския Божия Матери в С.-Петербурге», в котором явленным признавался пребывавший г. Казани образ, а также подвергалось критике утверждение о том, что «Санкт-Петербургская» Казанская икона Божией Матери - это взятый из г. Москвы чудотворный образ.(16)

Мнение о том, что явленная икона находится в КБМ, поддержал известный духовный писатель, священник Д.Г. Булгаковский (1843 - после 1917) в своей популярной брошюре «Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса», изданной в г. Санкт-Петербурге в 1896 г. и переизданной в г. Казани в 1914 г.(17) Однако при этом он писал, что в построенном в г. Москве «соборе в честь Казанской Божией Матери» князь Д.М. Пожарский «поставил чудотворную икону, украшенную золотою ризою», а Царь Пётр I Алексеевич повелел «перенести чудотворный образ Казанской Божией Матери из Москвы в Петербург».(18)

О том, что «Московская» Казанская икона Божией Матери является списком явленного образа, пребывавшего в КБМ, в разное время писали также: археограф и библиограф П.М. Строев (1796 - 1876) - в указателе к изданному им документу «Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)»,(19) историк С.М. Соловьёв (1820 - 1879) - в томе VIII «Истории России с древнейших времён»,(20) церковный историк, митрополит Московский и Коломенский Макарий (в миру - М.П. Булгаков) (1816 - 1882) - в томе X «Истории русской церкви»,(21) профессор Императорского Казанского университета (ИКУ) С.М. Шпилевский (1833 - 1907) - в «Указателе исторических достопримечательностей г. Казани»,(22) духовный писатель и историк, архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (в миру - М.Г. Ковальницкий) (1839 - 1913)(23) и др.

В 1904 г., в связи со святотатственным похищением из КБМ чудотворной Казанской иконы Божией Матери, произошла актуализация дискуссии о местонахождении явленного образа, что, в первую очередь, было связано со стремлением «компенсировать» потерю общечтимой всероссийской святыни.

«Вопрос о том, где хранилась подлинная явленная в 1579 году икона Казанския Божия Матери, - писал по этому поводу ректор Московской Духовной Семинарии (впоследствии - ректор Московской Духовной Академии, епископ Волоколамский, викарий Московской епархии) архимандрит Феодор (А.В. Поздеевский) (1876 - 1937), - благодаря некоторым летописным и археологическим данным решался различно. С настойчивостью утверждалось и утверждается мнение, что подлинная явленная икона Казанской Богоматери находилась недолго в Казани, в скоро перенесена в Москву, а потом даже в Петербург. Значит, если это так, то и похищена 29 июня 1904 года не подлинная явленная икона, а копия с неё, сама же подлинная икона хранится доселе или в Москве или в Петербурге. Вот почему факт святотатственного похищения иконы Казанской Божией Матери из Казанского женского монастыря снова оживил литературу по вопросу о том, где пребывала всегда подлинная явленная икона Казанской Богоматери и какая именно икона похищена».(24)

Причём, по причине недостаточной компетентности в данном вопросе большинства фигурантов дискуссии, вылившейся на страницы повременных изданий, возникла заметная путаница в части приведения «исторических свидетельств», ссылок на литературу и т.п. Ответом на всё это стала вышеозначенная статья И.М. Покровского «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года)», помещённая в 1904 г. в «Православном Собеседнике» (г. Казань) и републикованная (с предисловием) в 2016 г. в возобновлённой версии журнала, издаваемой Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви(25).

Разбирая появившиеся публикации, И.М. Покровский указал, в частности, на письмо по поводу похищения из КБМ Казанской иконы Божией Матери, которое поместил «в Петербургской газете "Новости" от 9 июля н[ынешнего] г[ода] кол[лежский] секр[етарь] Пётр Дорощенко». Сославшись на книгу А.С. Наумовой «Сказание о чудотворно-явленной Казанской иконе Божией Матери, с кратким описанием С.-Петербургского Казанского собора», автор письма задался вопросом о явленности «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери, высказав пожелание, чтобы его письмо было перепечатано и другими газетами с целью получения разъяснений.(26)

В числе опубликованных к тому времени ответов «на вопрос г. Дорощенко» И.М. Покровский упомянул помещённое 12 июля 1904 г. в той же газете «Новости» письмо священника П. Саара, а также напечатанную 22 июля 1904 г. в газете «Казанский Телеграф» статью Н.Ф. Юшкова, в которой тот, по словам И.М. Покровского, «слишком кратко и невнимательно» повторил положения статьи 1858 г. «Казанская чудотворная икона Божией Матери», неверно приписав её авторство профессору ИКУ А.П. Щапову (1831 - 1876).(27) В дальнейшем упоминания о А.П. Щапове появились и в других статьях, посвящённых Казанской иконе Божией Матери.(28)

Достаточно нелицеприятно оценил И.М. Покровский позицию известного своими работами по церковной истории и истории г. Москвы священника Н.А. Романского (1851 - после 1917), который по состоянию на 1904 г. служил в Крестовоздвиженском соборе Московского Ново-Алексеевского монастыря.

«Между тем, - писал И.М. Покровский со ссылкой на № 29 за 1904 г. "Московских Церковных Ведомостей", - священник одной из московских церквей, о. Н. Романский в своём слове, 8-го июля, в день праздника явления Казанской иконы Богоматери, ни словом не обмолвившись о великом казанском и всероссийском горе - святотатственном похищении явленной иконы, продолжает вводить в заблуждение слушателей и читателей его слова, говоря, что икона Божией Матери, явившаяся в Казани, населённой магометанами и язычниками, в начале XVII в. была перенесена в Москву, а отсюда по повелению Петра I в Петербург, где пребывает и ныне».(29)

В то же время, в № 27 за 1904 г. «Прибавлений к Церковным Ведомостям» была опубликована статья известного богослова и историка, протоиерея В.И. Жмакина (1853 - 1907) «Церкви в С.-Петербурге, основанные в царствование Анны Иоанновны», где он, помимо прочего, обращал внимание на отсутствие документальных свидетельств того, «что икона находящаяся в С.-Петербургском Казанском соборе, есть подлинная явленная, чудотворно явившаяся в Казани в 1579 г., в смутное время (1612 - 1613 г.) перенесённая в Москву, и отсюда в 1710 г. по повелению Петра I перенесённая в Петербург».(30)

22 октября 1904 г. на заседании Киевского отделения «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III» профессор кафедры церковной археологии и литургики Киевской Духовной Академии А.А. Дмитриевский (1856 - 1929) сделал доклад на тему «В честь какой иконы Казанской Божией Матери установлен праздник 22 Октября? (Утешение и ободрение скорбящим об утрате святыни)», который в 1905 г. был опубликован в журнале «Труды Киевской Духовной Академии».(31)

Солидаризировавшись с мнением о том, что из КБМ была похищена именно явленная Казанская икона Божией Матери, он одновременно с этим обращал внимание на то, что всероссийского прославления удостоился другой образ - «Московская» Казанская икона Божией Матери.

«Само собою разумеется, - отмечал А.А. Дмитриевский, - что утрата чудотворной явленной иконы для Церкви казанской - утрата незаменимая. Как прототип всех других чудотворных икон того же имени, эта утрата весьма чувствительна и для всей русской Церкви, лишившейся одной из чтимых и древнейших своих святынь. Но, к истинному утешению искренних почитателей отечественной святыни и горячих патриотов, мы можем сказать, что действительный всероссийский покров, "историческая святыня всей России" - чудотворная икона Казанския Божия Матери, защитившая наше отечество от нашествия Ляхов в 1612 году, в честь которой установлен настоящий праздник 22 октября, остаётся, благодарение Богу, цел и невредим и находится там, где ему и подобает быть, в сердце Россия - в белокаменной и златоглавой матушке Москве».(32)

В 1905 г. И.М. Покровский положительно высказался об «искренне написанной» статье А.А. Дмитриевского, «хотя и признающего всероссийской исторической святыней Московскую икону».(33)

В достаточно резкой форме о позиции тех, кем «время от времени по разным случаям празднования этой иконе, в печати нередко сообщались неверные сведения о том, где находилась подлинная, явившаяся в XVI в. икона», высказался церковный публицист И.А. Конобеевский в своей статье «К вопросу о подлиннике и списках с Казанской иконы Богоматери», опубликованной в № 47 за 20 ноября 1904 г. журнала «Русский Паломник».(34)

«Когда писатель допускает ошибку по неведению, - отмечал он, - Бог ему судья; но если это делается с заведомо предвзятой целью, то он должен помнить, что Господь строго осудит его, как сын диавола (Иоан. VIII, 44). Как ни горестно верующему русскому сердцу похищение Казанской иконы, но если это - совершившийся факт, было бы преступлением скрывать правду и доказывать, что украдена копия».(35)

Мнение И.М. Покровского также разделял профессор Католического Института в г. Париже Жозеф Мари Гюстав Морель (1872 - 1905), опубликовавший в 1904 г. в «Revue Catholique des Église» статью «L'icône de Kazan».(36)

О том, что в КБМ хранилась «явленная икона, святотатственно похищенная под 29 июня 1904 г.», сообщалось в статье И.М. Покровского «Казань в религиозно-церковном отношении», которая была размещена в томе VII «Православной Богословской Энциклопедии», составленном под редакцией профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, доктора богословия Н.Н. Глубоковского (1863 - 1937).(37)

Вместе с тем, священник Н.А. Романский не заставил себя долго ждать и ответил на замечания И.М. Покровского в свой адрес статьёй (рефератом)(38) под названием «Где находится подлинная чудотворная явленная икона Казанской Богоматери», опубликованной в №№ 50, 51 - 52 за 1904 г. и №№ 4, 5 за 1905 г.(39)

Продолжая утверждать, что явленной следует считать «Московскую» Казанскую икону Божией Матери, он навлёк на себя ещё большую критику И.М. Покровского, изложенную в обширной статье «Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: "Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года")», которая была размещена в 1905 г. в трёх номерах «Православного Собеседника».(40)

По выражению И.М. Покровского, статья Н.А. Романского была написана «вызывающе и неприлично»: «Судя по тону и несерьёзности статьи московского критика, - утверждал он, - можно думать, что она написана не с целью восстановления истины о месте нахождения подлинной явленной Казанской иконы Божией Матери и утешения казанцев, а с целью поглумиться над всеми, не без основания утверждающими, что в Казани хранилась явленная икона, которая, к тяжёлому горю казанцев, ныне святотатственно похищена».(41)

Следует признать, что последнее обстоятельство оказало влияние на ход дискуссии, придав ему определённую остроту. Показательно в связи с этим, что вопрос о явленности пребывавшей в КБМ Казанской иконы Божией Матери поднимался и на судебном процессе по делу о её похищении, проходившем в Казанском окружном суде с 25 по 29 ноября 1904 г.

В своей заключительной речи председатель суда - бывший городской голова г. Казани, член Казанской судебной палаты С.В. Дьяченко (1846 - 1907) не преминул напомнить, что: «Не так давно ещё Москва и Петербург оспаривали у Казани первенство их икон Казанской Божией Матери перед иконой г. Казани. Каждая из столиц называла свою святую икону первообразом и явленной в Казани иконой».(42) Охарактеризовав вкратце суть вопроса, он заключил: «Из всего вывод один: похищенная икона Казанской Божией Матери был(43) явленным первообразом».(44)

«Недоразумением» назвал мнение о том, «что в Москву Пожарским принесена не копия, а самая явленная икона, а затем-де при Петре I она перенесена в Петербург, где и поныне стоит в Казанском соборе», Тамбовский епархиальный миссионер В.П. Базарянинов (1874 - после 1935) в своём «публичном чтении» в Тамбовских вагонных мастерских 12 декабря 1904 г. «По поводу святотатственной покражи явленной чудотворной Казанской иконы Божией Матери», текст которого был опубликован в 1905 г. в «Тамбовских Епархиальных Ведомостях».(45)

Положения статей И.М. Покровского легли в основу статьи архимандрита Феодора (А.В. Поздеевского) «Казанская икона Божией Матери», помещённой в 1907 г. в журнале «Странник» (г. Санкт-Петербург)(46).

Параллельно с этим стали возникать многочисленные версии о местонахождении похищенной из КБМ Казанской иконы Божией Матери, в том числе, «конспирологические». Наиболее «долгоиграющей» из них оказалась версия о «старообрядческом следе».

Несмотря на то, что в опубликованной в 2010 г. статье Е.В. Афониной «"Старообрядческий след" в деле о похищении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери» содержались достаточно веские документальные доводы в пользу несостоятельности возводившихся в отношении старообрядцев (и, в частности, жены купца Я.Ф. Шамова А.Х. Шамовой) обвинений в криминальном «заказе» кражи иконы,(47) до настоящего времени данная тема продолжает обсуждаться на различных уровнях.

Так, например, её вновь поднял на состоявшемся 23 марта 2018 г. в Представительском корпусе Казанского Кремля заседании Попечительского Совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан главный специалист отдела информации и научного использования документов Российского государственного исторического архива Н.С. Крылов.(48)

При этом очевидно, что рассмотрение подобных версий является предметом отдельного исследования (исследований) и не имеет прямого отношения к дискуссии о её явленности («подлинности», «оригинальности»).

В атеистическое советское время подобного рода проблемы по известным причинам утратили свою актуальность, а изучение икон почти исключительно стало уделом искусствоведов.

Одним из редких исключений в этом отношении стали изыскания доцента Ленинградской Духовной Академии В.А. Некрасова (1892 - 1987), обобщившего результаты дореволюционных дискуссий.(49) При этом он не дал ответа на вопрос о происхождении «Московской» Казанской иконы Божией Матери, ограничившись формулировкой, что в 1611 г. Казанское ополчение взяло с собой «Казанскую икону Божией Матери, подлинную или список с неё».(50)

Одновременно В.А. Некрасов констатировал, что «большинство авторов согласны в том, что московская чудотворная икона Богородицы, именуемая "Казанская", не есть явленная икона Её, обретённая в Казани, а есть один из многочисленных древних списков с казанского подлинника».(51) «В таком случае, - заключал он, - и петербургская икона, даже если бы она и оказалась тождественной с иконой московского Казанского собора, также будет всего лишь списком с Казанской явленной иконы, но никак не оригиналом. В действительности же петербургская и московская иконы не имеют между собою ничего общего: это два различных списка с казанского прототипа».(52)

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. - темы, связанные с Казанской иконой Божией Матери, вновь начала волновать умы представителей религиозной общественности.

В значительной мере это было связано с подготовкой и состоявшейся в 2005 г. передачей в г. Казань - в КБМ - «Ватиканского» списка Казанской иконы Божией Матери. При этом внимание исследователей акцентировалось, главным образом, на полной несостоятельности утверждений некоторых представителей «журналистского пула» и властных структур о том, что имело место «возвращение» украденной иконы.

В дальнейшем Н.Н. Чугреева в своей статье «О Явленной Казанской иконе и "ватиканском" списке» достаточно обстоятельно охарактеризовала «Ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери, датируемый первой половиной - серединой XVIII в.(53)

Помимо этого, предметом обсуждения стала поддерживавшаяся митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием (А.М. Меткиным) версия о том, что явленная Казанская икона Божией Матери не была в 1904 г. похищена из КБМ, а, будучи заранее подменённой игуменьей КБМ Маргаритой (в миру - Марией Михайловной Максоровой), уцелела и оказалась в дальнейшем в храме святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, на Арском кладбище г. Казани.(54)

Одной из важных составляющих общей дискуссии стало обсуждение иконописных (художественных) особенностей рассматриваемых образов и их общего иконографического типа.(55)

Что же касается собственно дискуссии о явленности («подлинности», «оригинальности») похищенной из КБМ Казанской иконы Божией Матери, то она была объявлена окончательно завершённой. Хотя по сути дела таковая была не завершена, а скорее «заморожена» (в том числе, по причине утраты двух из трёх образов-претендентов на явленность - «Казанской» и «Московской» Казанских икон Божией Матери).

Краткое изложение дискуссии XIX - начала XX вв. (с некоторыми неточностями) содержится, в частности, в вышеупомянутой статье «Православной Энциклопедии» «Казанская икона Божией Матери», подготовленной искусствоведом Н.Н. Чугреевой.(56)

«Правда краше солнца»: летописи против хронографов

Наиболее вескими аргументами в дискуссии о явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери, безусловно, являлись отсылки к документальным источникам.

Обращаясь 28 ноября 1851 г. к Г.З. Елисееву, А.И. Невоструев привёл пять доводов в пользу явленности «Московской» Казанской иконы Божией Матери.

«По поручению начальства, - писал он, - занимаясь составлением исторической записки о здешнем Казанском соборе, я нашёл в летописях несколько указаний, приведших меня к мысли, что чествуемая у нас чудотворная икона Казанской Божией Матери есть та самая, которая явилась в Казани в 1579-м году, а у вас находится только список с неё. Знаю, что эта мысль Казанцам не по сердцу и что они не легко уступят нам честь выдавать нашу икону за оригинальную; но - правда краше солнца, как говорит пословица. И если доводы, служащие основанием означенной мысли, будут отринуты по уважительным причинам, а противная ей мысль будет утверждена убедительными доказательствами: то мы, по тому же правдолюбию, по которому теперь выступаем с первою мыслию, отступим с нею назад, и предоставим Казанцам равно вожделенную для них и для нас честь усвоять себе, или указывать в стенах своих, оригинал нескольких чудотворных икон, чтимых в разных местах нашего Отечества».(57)

Первый довод А.И. Невоструева касался свидетельств двух хронографов - «Лобковского»(58) и «Ельнинского», которые он привёл со ссылкой на публикацию известного русского писателя П.И. Мельникова-Печерского (1818 или 1819 - 1883) «Несколько новых сведений о Смутном времени, о Козьме Минине, князе Пожарском и патриархе Гермогене», помещённую в 1850 г. в журнале «Москвитянин».(59)

А.И. Невоструев утверждал, что «хронографы Лобковский и Ельнинский свидетельствуют, что патриарх Гермоген, из заточения благословляя Нижегородцев на восстание против Литвы, велел им взять в полки свои чудотворную икону Казанския Богоматери, принятую им из земли на свои руки, во время её явления».(60) При этом сам П.И. Мельников-Печерский писал об этом, ссылаясь лишь на обнаруженный им в 1842 г. «Ельнинский» хронограф, в котором он нашёл «известие, что Ермоген, благословляя Нижегородцев, завещал им взять в полки свои Казанскую икону, им на руки принятую» (там же П.И. Мельников-Печерский уточнял - «принятую им на свои руки икону Казанской Богородицы во время её явления»).(61)

«Завещание патриарха, бывшего прежде митрополитом Казанским, ревностного патриота, и притом мученика за веру и Русь, - делал из этого вывод А.И. Невоструев, - конечно, было обязательно для истинных сынов Отечества, Нижегородских и Казанских, между коими, кроме Минина и Пожарского, отличались Печерский архимандрит Феодосий, Спасо-Преображенского собора протопоп Савва Евфимиев, доблестный Алябьев и дьяк Семёнов. И действительно, духовенством Казанским принесена была в Москву, в стан кн[язя] Трубецкого и Заруцкого, икона Казанская, которую летописи называют чудотворною и с которою Трубецким и Заруцким, в мае 1612 г., очищен был от поляков Новодевичий монастырь».(62)

Второй довод А.И. Невоструева имел отношение к Никоновской (Никоновой) летописи, содержащей (согласно изданию 1792 г.) - в разделе с подзаголовком «О походе под Москву иконы пречистыя Богородицы Казанския» - следующее свидетельство: «Принесен бысть образ пречистые Богородицы Казанские под Москву ко князю Дмитрею Тимофеевичу Трубецкому да к Ивану Sаруцкому, и был тот образ под Москвою до sимы. Тоиже образ с протопопом Казанским отпустиша назад, протопоп же приде в Ярославль. В тоже время придоша из Нижнево княsь Дмитреи и Кузма со всею ратью, и видя ту икону пречисты Богородицы Казанския, что ею помощию под Москвою взяли новои девичеи монастырь у Литовских людеи, и тот образ поставиша в Ярославле, а с тово образа списаша список и украся отпустиша в Казань с протопопом; ратныеж люди велию веру начаша держати к образу пречистыя Богородицы, и многия чюдеса от тово образа быша, в етманскои же бои и в московское взятье многиеж чюдеса быша. По взятииж Кремля города княsь Дмитреи Михаилович Пожарскои освяти храм в своем приходе Введение пречистые Богородицы на Устретенскои улице, и тое икону пречистые Богородицы казанския поставиша тут. Священницыже того храма возвестиша Царю Государю и великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии про ее чюдеса, како в етманскои бои и в московское взятье от тово образа велия чюдеса быша. Царь же Михаило Федорович всеа Русии и мать его великая старица инока Марфа Ивановна начаша к тому образу веру держати велию, и повелеша празновати дважды в год и ход уставиша со кресты; первое празднество и ход со кресты Июля в И. день святаго великого мученика Прокопия, в тои день како явилася пречистая Богородица во граде в Казани; а другое празднество месяца Октября в КВ. день на память иже во святых отца нашего Аверкия Ераполсково чюдотворца, како очистися Московское государство. Тоиже образ по повелению Государя Царя и великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, и по благословению великого государя святеишего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии, украси многою утварию боярин княsь Дмитреи Михаилович Пожарскои по обету своему в лето ҂ЗРЛГ. году».(63)

Ссылаясь на данное свидетельство, А.И. Невоструев писал: «Никонов летописец (ч. 8, стр. 209) говорит, что когда, по расстройстве ополчения Трубецкого и Заруцкого, икона Казанская, отосланная из сего ополчения обратно, принесена была духовенством в Ярославль в тот же день, в который прибыл сюда кн[язь] Пожарский с Нижегородскою ратью, то сия встреча почтена была за благоприятное для последней предзнаменование, и икона оставлена при войске, а в Казань отправлен богато-украшенный список с неё».(64)

В связи с этим он задавался вполне логичным вопросом: «Если из Казани принесена была только копия с иконы, явившейся там за 30 лет пред тем: то почему нужно было послать из Ярославля в Казань копию с копии, и притом богато-украшенную, т[о] е[сть] более драгоценную, нежели первая копия»?(65)

Третий довод А.И. Невоструева касался летописных свидетельств о том, что после изгнания поляков из г. Москвы глава Второго народного (земского) ополчения князь Д.М. Пожарский (1578 - 1642) поставил Казанскую икону Божией Матери, с которой он «вошёл в Москву», «сперва в приходской церкви князя-победителя (Введения на Лубянке)», а потом она была «перенесена в Казанский собор, построенный в память освобождения России от Литвы и в благодарность Богоматери за содействие Её в этом великом деле».(66)

Четвёртый довод имел отношение к упомянутому выше документу «Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)», где в нескольких местах упоминалось о том, что Царь Михаил Фёдорович (1596 - 1645) посещал церковь (собор) «Богородицы Казанския» («Пречистыя Казанския»), «что на Пожаре». Там сообщалось, в частности, что: 22 октября 7152 (1643) г. - «ходил Государь в Собор за кресты, а из Собору ходил Государь за крестыж ко пречистой Богородице Казанской, что на пожаре»; 21 октября 7154 (1645) г. - «слушел Государь вечерни у Пречистыя Казанския, что на Пожаре»; 22 октября 7168 (1659) г. - «ходил Государь в ход за кресты, к празднику, к Богородице Казанской, что на Пожаре, и слушал обедни».(67)

В связи с этим А.И. Невоструев выдвинул предположение, «что находящаяся в нашем соборе Чудотворная икона древле называлась Казанской что на пожаре [...] - вероятно, по первоначальному явлению её на пожарище Казанском».(68)

Пятый его довод носил риторический характер. «Да и правдоподобно ли думать, - задавался вопросом А.И. Невоструев, - чтобы в столь смутное время, каково было при господстве поляков в России, и для столь важной цели, как освобождение Отечества от сих врагов, была истребована и прислана от Казани в Москву копия с чудотворной иконы, а не самая сия икона»?(69)

К этому присовокуплялось также следующее замечание: «При том двукратное спасение Казани от смертоносной язвы (в половине 17-го в. и около конца 18-го в.), коим этот город обязан единственно чудотворной иконе Седмиозерной, прославившейся вскоре по воцарении Михаила Феодоровича и чествуемой у вас, в память первого спасения, торжественным крестным ходом, не указывал ли на отсутствие из вашего города чудотворной иконы Богородицы, явившейся в 1579 г.».(70)

В ответ на доводы А.И. Невоструева Г.З. Елисеев сообщил, что «разобрав и сообразив» имевшиеся у него «под руками» документы «по сказанному предмету», он «дошёл до того же убеждения, какое имел всегда, т[о] е[сть] что подлинная явленная икона Казанской Б[ожией] Матери хранится в Девичьем Казанском монастыре, а не в Московском Казанском соборе».(71)

При этом в качестве первого доказательства этому он сослался на свидетельства той же Никоновской (Никоновой) летописи и изданное историком и философом М.М. Щербатовым (1733 - 1790) историческое сочинение «Летопись о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев, по преставлении Царя Иоанна Васильевича; а паче о Междугосударствовании по кончине Царя Феодора Иоанновича, и о учинённом исправлении книг в Царствование благовернаго Государя Царя Алексея Михайловича в 7163 / 1655 году», собранного «из древних тех времён описаниев».

В дальнейшем именно эти свидетельства использовались большинством сторонников явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери в качестве главного (а чаще всего - и единственного) документального подтверждения своей правоты.

В Никоновской (Никоновой) летописи (изданной в 1792 г. в восьмом томе «Руской летописи по Никонову списку», содержащей документ под названием «Книга глаголемая Новой Летописец степен») - в разделе с подзаголовком «О приходе пречистые Богородицы Казанские по разорении монастырям» - сообщалось, в частности: «Принесоша же ис Казани образ пречистые Богородицы, список с Казанские иконы, всеже служивые люди поидоша пешие, тоиже Заруцкои с казаками встретил на конех, казаки же служивых людеи лаяху и поносяху их; они же в великои ужастии быша от них, чаяху таковаже убоиства на себя, как на Прокофья. На утрии же по приходе пречистые Богородицы поидоша вси под новои монастырь; в та же время прииде понизовая сила под Москву, и новои девичеи монастырь взяша, и инокинь из монастыря выведоша в табары, и монастырь разориша и выжгоша весь, старицыже послаша в монастырь в Володимер».(72)

В сочинении «Летопись о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев...», изданном в 1771 г. и переизданном в 1788 г. (то есть ещё до публикации Никоновской /Никоновой/ летописи) содержался тот же фрагмент, но в несущественно отличающемся изложении (раздел с подзаголовком «О приходе пречистыя Богородицы Казанския и о разорении монастыря»).

«Принесоша из Казани образ пречистые Богородицы списанной с Казанския, - сообщалось в издании 1771 г., - и попы все и служилые люди поидоша пеша, той же Заруцкой с козаками встретил на конях. Козаки же служилых людей лаяху и поносяху их. Они же в велицей ужасти быша, чаяху бо таковаж убийства на себя, как на Прокофья. Наутрие же по приходе пречистыя Богородицы пойдоша вси под новой монастырь. В тож время прииде понизовая сила под Москву, и новой Девичей монастырь взяша, и инокинь из монастыря выведоша в Таборы, и монастырь раззориша, и выжгоша весь. Стариц послаша в монастырь в Володимер».(73) Аналогичный фрагмент, воспроизведённый в издании 1788 г., отличался лишь незначительными орфографическими и синтаксическими деталями.(74)

Ссылаясь на эти свидетельства (а по сути дела - на единственное летописное свидетельство), Г.З. Елисеев писал в 1851 г. в ответном письме А.И. Невоструеву: «Летописи говорят, что в Москву послана не подлинная икона Божией Матери, а список с неё. [...] Мы не имеем никакого права не доверять этим показаниям летописей, тем более, что есть основания думать, что эти показания рассказаны в летописи очевидцем, или внесены в неё слов очевидца [...]».(75) Однако, к сожалению, он не пояснил, в чём заключаются сии «основания».

По сути дела, на этом аргументе строилась практически вся система доказательств Г.З. Елисеева, И.М. Покровского, А.А. Дмитриевского и других. Вместе с тем, священник Н.А. Романский, полемизируя с И.М. Покровским, счёл свидетельства Никоновской (Никоновой) летописи и «Летописи о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев...» слишком краткими, а потому не имеющими значения без связи с другими историческими документами.

Вслед за А.И. Невоструевым священник Н.А. Романский обратил внимание на то, что принесённая в 1611 г. под г. Москву Казанским ополчением из г. Казани икона в других местах указанных источников фигурирует как «образ», а не как «список». В ответ на это И.М. Покровский достаточно эмоционально ответил: «Он, как будто, не знает, что русские летописи всюду очень кратки. Если в летописи раз сказано, что в Москву из Казани был принесён список, то постоянно напоминать, когда заходила речь об этой иконе Казанской Богоматери, что она "список", для летописцев представлялось совершенно излишним. Поэтому в других местах они называют её просто образом Пречистыя Богородицы, или образом чудотворным, после того, как эта икона, бывшая в полках Трубецкого, Заруцкого и Пожарского, прославилась чудесами в гетманском бою и при освобождении Москвы от поляков. [...] Поэтому нет ничего удивительного, что в этом, сравнительно подробном, повествовании Московская казанская икона Божией Матери не называется "списком", а только "Образом Пречистыя Богородицы Казанския", от которого многие чудеса быша».(76)

Помимо этого, И.М. Покровский сослался на труды П.М. Строева, С.М. Соловьёва, митрополита Макария (в миру - М.П. Булгакова), архиепископа Сергия (в миру - И.А. Спасского) и архиепископа Димитрия (в миру - М.Г. Ковальницкого), которые, «конечно, хорошо знали, чем можно пользоваться в летописях».(77) «Никто из них, - уточнял он, - не решился не поверить краткому сказанию Никоновой Летописи, которую справедливо упрекают в тенденциозности в пользу Москвы; но в данном случае и она оставляет тенденцию, повествуя согласно с свидетельством Летописи о многих мятежах, составленной на основании сказаний современников».(78)

Однако, как представляется, апеллирование к научным и церковным авторитетам, опиравшимся на одно и то же летописное свидетельство (свидетельства), вряд ли можно признать исчерпывающим контраргументом в научном споре.

Тем более, что священник Н.А. Романский тоже относил к стану своих единомышленников, помимо А.И. Невоструева, не менее известных лиц: церковного историка и проповедника, протоиерея Успенского собора г. Москвы А.Г. Левшина (? - 1798) и историка, археолога и искусствоведа И.М. Снегирёва (1793 - 1868).

Так, например, протоиерей А.Г. Левшин в изданном в 1783 г. в г. Москве труде «Историческое описание первопрестольного в России храма, Московского большого Успенского собора и о возобновлении первых трёх московских соборов Успенского, Благовещенского и Архангельского» - в «главе осьмой» под названием «О крестных ходах» - сообщал, что «Июля 8 дня бывает крестное хождение в Казанской собор, что на площади, в воспоминание бывших предстательством Пресвятыя Богородицы, от всечестныя иконы ея великих чудес, который крестный ход, и установлен бысть праздновать в лето дважды».(79) В подтверждение этого он привёл процитированное выше летописное свидетельство, начинавшееся словами: «Принесен бысть образ Пречистыя Богородицы Казанския под Москву ко Князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, да к Ивану Заруцкому, и был тот образ под Москвою дозимы. Той же образ с протопопом Казанским отпустиша назад. Протопоп же прииде в Ярославль».(80)

Вместе с тем, И.М. Покровский без каких-либо пояснений заявил, что «причислять к своим единомышленникам московского археолога Н. Снегирёва, прот[оиерея] Левшина и Невоструева у свящ[енника] Романского положительно нет никаких оснований».(81)

Язвительно отметив, что у священника Н.А. Романского «в качестве пособия для историко критических исследований главную ценность имеют проповеди», И.М. Покровский, не вдаваясь в подробности, «прошёлся» и по сторонникам явленности («подлинности», «оригинальности») «Санкт-Петербургской» Казанской иконы Божией Матери. «Священники Сиземский, Сабинин, Якимов, протоиереи Войтковский, Грамматин, Дебольский,(82) архимандрит Владимир с их проповедями, - писал он, - являются единственными единомышленниками свящ[енника] Романского, такими единомышленниками, которые не разделяют взгляда о нахождении подлинной явленной иконы казанской Божией Матери в Казани, и с своей стороны переносят явленную икону из Москвы в Петербург».(83)

При этом И.М. Покровский признавал, что «такого же ошибочного мнения» придерживался и архиепископ Казанский и Свияжский Павел (в миру - П.В. Лебедев), что нашло своё отражение в исследовании «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии», изданном в 1869 г. Санкт-Петербургским епархиальным историко-статистическим комитетом (в котором тот председательством в бытность епископом Ладожским, викарием Санкт-Петербургской епархии), а также «в своём слове, сказанном в Казани 22 октября 1890 г.».(84)

Помимо этого, священник Н.А. Романский предположил, что летописец (летописцы) подразумевали под «списком» список (копию) Одигитрии, каковой признавалась явленная Казанская икона Божией Матери, а не список (копию) самой иконы.

Любопытно, что ранее Г.З. Елисеев в «Кратком историческом сказании о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» несколько двояко высказался на сей счёт: «Обретённая икона, - писал он, - была, как оказалось впоследствии, список с чудотворной иконы Богоматери, известной под именем Одигитрии».(85)

На предположение священника Н.А. Романского И.М. Покровский дал расширенный, ответ, суть которого сводилась к тому, что Казанская икона Божией Матери не принадлежит к типу «Одигитрия».

«Совершенно непонятно, - рассуждал он, в частности, - почему могли назвать Одигитрию казанской, когда все тогдашнее грамотеи, в том числе и летописцы, хорошо знали, что Одигитрией называется Смоленская икона, принесённая на Русь ещё в 1046 г. (список с Константинопольского подлинника) и хранившаяся в Смоленске.

Правда, казанская явленная икона в "Сказании" Гермогена, а отсюда и в прологе, называется Одигитрией, но не списком с Одигитрии. В объяснение такого названия казанской иконы осмеливаемся предположить, что составитель сказания, написанного через 15 лет после явления иконы, назвал казанскую икону Пречистыя Владычицы нашей Богородицы честнаго и славнаго Ея Одигитрия, по личному соображению. М[итрополит] Гермоген в своём сказании и первый каменный монастырский храм, основанный в 1594 году, называет также храмом Пречистыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго и славнаго Ея Одигитрия Чудотворнаго образа явления. Первую деревянную церковь он называет просто: во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Одигитрия. Но и тут оказался чисто личный взгляд на явленную икону. Впоследствии казанский монастырский храм никогда не назывался храмом Одигитрии, а назывался и называется просто храмом "Явления иконы Казанския Божия Матери". Говоря о каменном храме, сам м[итрополит] Гермоген, как бы вносит поправку в наименование первого деревянного храма. Название первого монастырского храма "храмом Одигитрии", как видно из Гермогенского сказания, принадлежит собственно Грозному, разрешившему его постройку, уже после того, как было получено им "краткое сказание о явлении и чудесах новоявленной казанской иконы", которую, - по первому впечатлению при "явлении" приняли за Одигитрию. В христианской Казани давно уже были известны обе смоленские иконы - Одигитрии и Умиления. Оне стояли в церкви Спаса Нерукотвореннаго над кремлёвскими воротами (Списк[и] с писц[овых] кн[иг] г. Казани 1566 - 1567 г., стр. 20). Их, несомненно, знал м[итрополит] Гермоген. На икону Умиления Явленная икона не походила, а с Одигитрией имела только общее сходство, почему и принята за "Одигитрию". Но с одинаковым правом м[итрополит] Гермоген мог назвать казанскую списком с Муромской иконы, принесённой в Муром из Киева, а затем перенесённой св[ятым] Василием Рязанским, около 1291 г., в Рязань, или списком с иконы Колочской-Можайской, Рязанской Феодотьевской и некоторых других, похожих на икону Одигитрии, где Богомладенец изображён сидящим на левой руке Богородицы. [...]

По письму (изображению) Казанскую явленную икону необходимо считать оригинальной».(86)

Вполне обоснованно утверждая, что «казанскую явленную икону Божией Матери нет достаточных оснований называть Одигитрией и считать её списком с последней», И.М. Покровский уточнял: «Можно, конечно, назвать и её иконой Царицы Владычицы и Богородицы и Приснодевы Марии, честнаго ея Одигитрия, но лишь в том общем смысле, в каком каждую богородичную икону можно назвать иконой Одигитрии, т[о] е[сть] Богородицы-Путеводительницы и Заступницы рода христианского. Но в таком случае и при таком понимании явленная Казанская икона не будет списком с Одигитрии Смоленской, как хочется свящ[еннику] Романскому, чтобы объяснить, откуда в летописных сказаниях о принесении в Москву Казанской иконы взялось понятие "список"».(87)

Помимо этого, И.М. Покровский привёл ещё целый ряд аргументов в пользу того, что отнесение Казанской иконы Божией Матери к типу «Одигитрия» является ошибочным. Тем не менее, данный вопрос остаётся дискуссионным.

Развивая мысль И.М. Покровского, казанский краевед Г.А. Мюллер писал, в частности, в опубликованной в 2004 г. статье «К вопросу сложения иконографического типа иконы Божией Матери Казанской»: «По устоявшейся традиции образ новоявленной Казанской Богородицы также принято относить к типу "Одигитрия", как Петровскую (написанную, по преданию, в 1326 г. митрополитом Петром) и некоторые другие. Все они представляют собой погрудное изображение строгого иконографического типа Одигитрия - русской Смоленской. Одигитрия - основной иконографический тип, в котором лик Богоматери и Богомладенца не соприкасаются, Богомладенец Христос восседает на левой руке Богоматери, а правой рукой Богородица указывает на Христа, как на путь, по которому мы все должны следовать. В этом и заключается смысл иконы "Одигитрия", как путеводительницы ко Христу. Принцип этот распространяется на все списки, реплики и варианты этой иконы. На Казанской же иконе изображение Пресвятой Девы огрудное, т[о] е[сть] последние две отличительные и наиболее важные черты иконы "Одигитрия" отсутствуют - рук Богородицы не видно».(88)

Весьма резонные разъяснения на сей счёт содержатся в изданной в 2016 г. книге историка, филолога и искусствоведа М.Б. Плюхановой «"Кипѣние свѣта": Русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории». «Казанская икона, - указывается в ней, - стала Одигитрией в силу литургической традиции, а не потому, что была похожа на константинопольскую Одигитрию».(89) По словам М.Б. Плюхановой, «определение её как Одигитрии удивляло историков Церкви и сейчас ещё удивляет искусствоведов».(90)

Ссылаясь на И.М. Покровского и Г.А. Мюллера, М.Б. Плюханова отмечает, что: «Исследователи сердятся на "личные" ошибки, не различая уровни значений: Одигитрия - как единое имя Богоматери и её иконы, Казанская - как манифестация Одигитрии».(91)

«Упоминание об Одигитрии в повести, - уточняет она, - свидетельствуют не об ошибочной идентификации иконы, а о церковной традицией обусловленном знании, что чудесно явиться должна именно Одигитрия. Гермоген различает иконографический тип, в данном случае необычный, и суть иконы как Одигитрии».(92)

М.Б. Плюханова считает, что никто из участников «обнаружения иконы» «не заблуждается относительно "перевода" иконографии: для созерцавших икону определение Одигитрия не связывалось напрямую со строго определённым иконографическим типом - представление, которое утвердилось в сознании позднейших искусствоведов». «Одигитрия, - пишет она, - найдена в Казанской земле, так же как греческая Одигитрия, символ сокрытого, но сохранённого православия, была найдена в монастыре Пантократора после 60 лет латинского владычества. Она открывается взору обретших её, сияя свежестью красок в знак того, что православие присутствовало в этой земле, но сохранялось тайно от мусульман, - идея, имевшая опору в политических текстах, в агиографических и исторических повествованиях, связанных с казанским завоеванием».(93)

В данной связи примечательными представляются также рассуждения Г.З. Елисеева, содержащиеся в «Кратком историческом сказании о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой».

Рассказывая о явлении Казанской иконы Божией Матери, он, в частности, писал: «Обретённая икона, по повелению Архиепископа, была отнесена в ближайшую к дому Онучина Церковь Николы Тульского. По совершению в сём храме молебствия, она с торжеством провожаема была в собор и здесь на пути явила первое чудо, - исцелив слепца Иосифа, который уже три года ничего не видел. Другой слепец Никита получил тоже благодеяние от Владычицы, по принесении чудотворного Её образа в собор. Так начались чудотворения от иконы Казанския Божия Матери; так начались они и от иконы Пресвятыя Богородицы Одигитрии. Ибо икона Одигитрии потому и названа так, что Божия Матерь, явившись во сне двум слепцам, указала им путь во Влахернскую церковь, где они получили прозрение пред св[ятой] Её иконою. Замечательно, что и впоследствии при чудотворном образе Казанской Божией Матери ни один из недугов не был столь часто врачуем, как недуг слепоты. Это преимущественное целение слепоты телесной не служит ли знаменательным указанием на то, что явление иконы Богоматери было духовным светом для многих, омрачённых слепотою исламизма»?(94)

В.А. Некрасов, в свою очередь, называл «оригинал Казанской иконы» «разновидностью Одигитрии».(95)

С учётом этого, признавая слабость аргументации священника Н.А. Романского, тем не менее, необходимо признать, что и контраргументация И.М. Покровского также отнюдь не являлась безупречной.

Весьма любопытным в связи со всем изложенным представляется свидетельство известного немецкого путешественника и историка Адама Олеария (Adam Olearius) (1599 - 1671), приведённое в его труде «Außführliche Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien» («Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно»), впервые изданном в Шлезвиге в XVII в. и переводившемся на русский язык во второй половине XIX в. и начале XX в. На него, в частности, ссылается Н.Н. Чугреева в своей статье «Казанская икона Божией Матери», помещённой в «Православной Энциклопедии».(96)

Как в немецком оригинале, так и в русском переводе, сообщается о том, что в г. Москву была доставлена «копия» Казанской иконы Божией Матери.(97)

«В Казани много лет тому назад, - сообщал Адам Олеарий, - когда, однако, русские уже владели этим городом, найдена была(98) в земле икона Девы Марии и выставлена в этом городе. Копия её доставлена была в Москву, где в память её построена церковь в конце большой рыночной площади, где стоят ножевые лавки; она называется церковью Пречистой Казанской. В церковь эту около указанного времени совершают паломничества и многие приезжие из других местностей».(99)

Очевидно при этом, что Адам Олеарий, не будучи непосредственным участником описываемых событий, только пересказал почерпнутую им от кого-то (либо прочитанную где-то) информацию, которая, вместе с тем, с учётом места и времени её получения (предположительно 1630-е гг.), представляется не менее ценной, чем свидетельства Никоновской (Никоновой) летописи.

Что же касается непосредственно доводов А.И. Невоструева, то здесь система контраргументации его оппонентов строилась следующим образом.

Отвечая на первый и пятый из них - относительно свидетельств «Лобковского» и «Ельнинского» хронографов - Г.З. Елисеев писал: «По моему мнению: а) завещание патриарха Гермогена может иметь и не тот смысл, который Вы ему приписываете. Если патриарх Гермоген воспринял от земли Казанскую явленную икону Божией Матери, то поэтому самому в переносном смысле и список с этой иконы может быть назван воспринятым им же, точно так же, как, смотря на портрет Вашего крестника, Вы можете сказать: "вот тот, которого воспринял я от купели", хотя это будет не он сам, а только портрет его. Но, b) если придадим завещанию Гермогена и тот смысл, какой придаёте ему Вы, и допустим, что истинные сыны употребили все возможные усилия исполнить последнюю волю патриарха, всё-таки могло случиться, что завещание его осталось неисполненным. Известно, в каком расстроенном состоянии находилось тогда государство, как мало города повиновались определениям Москвы. Особенно это должно сказать о Казани, которая при общем желании других городов очистить Московское государство от поляков, согревала свои думы. "В то время бывшу в Казани дьяку Никонору Шульгину и мысляше себе неблаг совет, тому радовашеся, что Москву за Литвою. Ему же хотящу в Казани властвовати" (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 177). "Когда Казанские по приказу Никонора Шульгина и приидоша до Ярославля, то и тогда назад поидоша, никоторые помощи не учиниша, лише многую пакость земле содеяша и идучи назад; немногие же казанцы осташася - голова Лукьян Мясной, да с ними 20 человек князей и мурз, да дворян 30 человек, да голова стрелецкой Посник Неелов, да с ним 100 человек стрельцов, и быша под Москвою до взятия московскаго, и приидоша в Казань, многия беды и напасти от Никонора претерпеша, Лукьяна Мяснова, Посника Неелова едва в тюрьме не умориша" (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 182). Даже когда совершенно избран был царём Михаил Феодорович и все города с радостию присягнули ему, "приидоша в Арзамас, в Арзамасе же бывшу втепоры вору Никоноры Шульгину со всею Казанскою ратью и начаша приводить ко кресту; тако же Никонор хотяше попрежнему воровати, не нача креста целовати" и проч. (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 204). При таких отношениях Казани к Москве, когда Казань вовсе не желала очищения Москвы от поляков и имела свои виды в общих смутах, очень могло статься, что казанцы и не исполнили завещания Патриарха Гермогена. Так[им] обр[азом] то, что представляется неправдоподобным в настоящее время, очень правдоподобно по тогдашним отношениям, по расстройству государства. c) Название иконы, принесённой из Казани в Москву, чудотворною в летописях я не встречаю, - оне называют её напротив списком с Казанской. Говорится об этой иконе, как о чудотворной, уже после того, как она показала своё чудодействие при очищении Новодевичьего монастыря (См. Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 208)».(100)

И.М. Покровский, в свою очередь, поддержал и значительно развил контраргументацию Г.З. Елисеева, назвав свидетельства «Лобковского» и «Ельнинского» хронографов «неопределёнными» и указав, что на них, главным образом, и «основывается ошибочное мнение, что в Москву, по совету патр[иарха] Гермогена, перенесена икона Казанской Божией Матери, которую Гермоген, в бытность священником казанской церкви Николы Гостина, принял из недр земли на свои руки».(101)

И.М. Покровский подробно проанализировав «историю казанской смуты», в результате которой власть в г. Казани была захвачена «партией» дьяка Н.М. Шульгина, который «замышлял отделиться от Москвы, и при содействии персидского шаха, казаков и татар образовать понизовое государство, под главенством Лжедмитрия», или, «со смертию Тушинского вора, под главенством "царевича Ивана" - "Маринкина сынка"».

К «приверженцам» дьяка Н.М. Шульгина И.М. Покровский причислял и нижегородского старосту И.И. Биркина, который впоследствии возглавил Казанское ополчение. Из рассуждений И.М. Покровского также следует, что косвенно к лагерю дьяка Н.М. Шульгина и его «соправителя» С.Я. Дичнева тогда примыкал и правивший вместе с ними делами «всей земли царства Казанского» митрополит Казанский и Свияжский Ефрем (? - 1613) - впоследствии - в 1612 - 1613 гг. - местоблюститель Патриаршего престола, который помазал и венчал на царство первого царя из Дома Романовых - Михаила Фёдоровича.

«Как известно, - писал он, в частности, - главным агитатором против Москвы был дьяк Никанор Шульгин, радовавшийся, что Москва за литвой, питая свои властительские замыслы в Казани. Он и тогдашние долгие казанские смуты могли препятствовать принесению подлинной явленной казанской иконы под Москву».(102)

При этом на возражения священника Н.А. Романского о том, что дьяк Н.М. Шульгин «замыслил не благ совет» и радовался тому, что «Москва за Литвою», уже после того, как Казанская икона Божией Матери была отправлена с Казанским ополчением, И.М. Покровский не преминул заметить: «Очевидно наш критик не знает, что казанские смуты во времена самозванщины и лихолетия на Руси наступили в самом начале 1611 года, т[о] е[сть] задолго до отправки иконы и не прекращались до самого избрания царя Михаила Феодоровича и всё время тесно связаны с личностью Шульгина, открыто выступившего недоброжелателем Москвы».(103)

Весьма любопытными, хоть и не имеющими должного документального подтверждения, представляются предположения И.М. Покровского относительно политических причин призыва Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена) (ок. 1530 - 1612), а также того, почему с Казанским ополчением, по его мнению, был отправлен именно список Казанской иконы Божией Матери, а не сам явленный образ.

«Казанские "воровские заводчики" Шульгин и Биркин, - писал И.М. Покровский, - положительно терроризировали казанцев. Даже до безурядной Москвы дошли слухи о сепаратических стремлениях в Казани. Самому Сигизмунду доносили, что Казань, сговорившись с Астраханью и с другими городами, хочет отложиться за персидского шаха и креста сыну его, королевичу Владиславу, не целует. Опасения казанского сепаратизма тревожили и приверженцев общеземского дела, во главе с патриархом Гермогеном, когда под Москвою в августе 1611 г. стояли уже земские ополчения, среди которых однако ещё не было казанского. Патр[иарх] Гермоген, понимая настроение умов в Казани, считал неудобным непосредственно обращаться к казанцам; он просил нижегородцев отписать в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы этот иерарх убедил казанцев "крепко стоять за веру, прислать ополчение и не звать на царство проклятого Марины паньи сынка"».(104)

По мнению И.М. Покровского: «Кратко рассказанной истории смуты в Казани в продолжение 1611 - 1612 гг. достаточно, чтобы понять: во-первых, что в мятежной Казани голос патр[иарха] Гермогена мог быть неавторитетным; сам Гермоген не рассчитывал на успех личного воздействия на казанцев и не доверял представителям казанской гражданской власти, обращаясь к м[итрополиту] Ефрему через посредничество Нижнего Новгорода; следовательно и завещание п[атриарха] Гермогена - взять в полки, под Москву, чудотворную икону Казанской Богоматери, принятую им из земли на свои руки во время её явления, - для казанцев не имело силы обязательности; при том оно, вопреки уверениям свящ[енника] Романского [...], выражено очень неопределённо и даже м[итрополитом] Ефремом могло быть понято в том смысле, как толкует проф[ессор] Елисеев; во-вторых, для Никанора Шульгина, мечтавшего об основании особого государства из низовых городов, с центром в Казани, местная казанская святыня - явленная Казанская икона Божией Матери имела весьма важное значение для объединения низовых городов. Казанская мятежники-сепаратисты особенно должны были дорожить ею. К партии Шульгина принадлежали и духовные лица, каков сват его строитель Амфилохий (Рыбушкин), не слушавшийся троицких грамот. Эта разносословная противомосковская партия, несомненно, понимала, что перенесение и сосредоточение местной святыни в Москве много способствовали объединению Московского государства, с возвышением Москвы и ослаблением окраин. Поэтому приводимые свящ[енником] Романским примеры, что в 1395 г., по случаю нашествия Тамерлана, из Владимира была принесена в Москву, где и осталась, подлинная икона Владимирской Божией Матери, а не копия, что также принесена была Донская икона Дмитрию Иоанновичу во время брани с Мамаем [...], могли только удержать казанские власти от посылки под Москву именно явленной иконы; в-третьих, Шульгин ещё задолго до отправления под Москву, в помощь русской рати, для освобождения от поляков списка с явленной Казанской иконы Божией Матери (осенью 1611 г.), задумал "не благ совет" и не оставлял его даже после избрания на царство Михаила Феодоровича, а не только после факта отправления св[ятой] иконы из Казани, как пишет свящ[енник] Романский [...]. К этому, вопреки свящ[еннику] Романскому [...], нужно прибавить, что в сильной партии Шульгина никогда не было раскаяния в измене. Присылку казанского земского ополчения проф[ессор] Н.П. Загоскин называет простою комедией, подстроенною предусмотрительными казанскими диктаторами для простого очищения своей совести.(105) Одно то, что во главе ополчения от "великого царства казанского" стоял сообщник Шульгина Иван Биркин, не обещало ничего хорошего. Действительно, казанское ополчение рассорилось, и Биркин с большею частью ополчения возвратился обратно в Казань из-под Ярославля, по приказанию оставшегося в Казани дьяка Шульгина».(106)

Иными словами, И.М. Покровский, говоря современным языком, указывал на то, что обладание явленной Казанской иконой Божией Матери имело тогда огромное политико-идеологическое значение, в силу чего местные «сепаратисты» были крайне заинтересованы в том, чтобы она оставалась в г. Казани, а значит вполне могли проигнорировать призыв Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена), направив с Казанским ополчением её список.

«Любопытно, - отмечал также И.М. Покровский, - что князь Пожарский, освободивший Москву от поляков, не мог приказывать Казани. Тот самый м[итрополит] Ефрем, на которого особенно надеялся патр[иарх] Гермоген, отказал ему в просьбе поставить сторожевского игумена Исаию на Крутицкую митрополию, чтобы Исаия временно заведывал делами Московского патриархата.(107) Вероятно, и м[итрополит] Ефрем, управлявший "всей землёй царства Казанского" вместе с дьяком Шульгиным и Дичневым, во время диктаторства Шульгина, мог согласиться на отправку под Москву только "списка" с явленной иконы, а не подлинника, слишком дорогого для Казани».(108)

Безусловно, вышеприведённые рассуждения И.М. Покровского представляются весьма логичными и ценными с научной точки зрения, однако, несмотря на это, в них не содержится однозначного документального подтверждения того, что в г. Казани была оставлена именно явленная Казанская икона Божией Матери.

Отвечая на второй довод А.И. Невоструева - относительно причин отправки из г. Ярославля в г. Казань списка Казанской иконы Божией Матери, Г.З. Елисеев ответил, что «так нужно было сделать» потому, «что копия эта прислана была из Казани и принадлежала Казани»: «Оставляя её у себя навсегда, - уточнял он, - нижегородское ополчение, естественно, должно было чем-нибудь вознаградить казанцев. Заметим к тому же, что копия эта была уже не простая, но оказавшая чудодействие при очищении Новодевичьего монастыря от поляков, которая следственно поэтому самому делалась драгоценною для нижегородского ополчения, шедшего на бранные подвиги, и которая по тому же самому, как икона чудотворная, делалась драгоценною и для казанцев. Удерживая у себя копию, присланную из Казани, копию, сделавшуюся чудотворною, и посылая в Казань простую, обыкновенную копию, не должно ли было нижегородское ополчение богато украсить последнюю сколько возможно лучше, чтобы этим, по крайней мере, вознаградить то, что теряли казанцы в копии, удержанной нижегородским ополчением»?(109)

Точку зрения Г.З. Елисеева поддержал А.А. Дмитриевский, процитировавший его ответ, помещённый в статье И.М. Покровского «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери...».(110)

Однако, данные аргументы, не опирающиеся на какие-либо документальные свидетельства, а строящиеся исключительно на доводах о праве собственности г. Казани на Казанскую икону Божией Матери, являвшуюся к тому же, по убеждению Г.З. Елисеева, списком явленного образа, а также - на религиозную мотивацию, связанную с чудотворением означенного списка и обретением им в связи с этим самостоятельного значения, также не представляются достаточно убедительными с научно-исторической точки зрения.

Отвечая на третий - о поставлении князем Д.М. Пожарским Казанской иконы Божией Матери, с которой он «вошёл в Москву», в церкви Введения на Лубянке, а также, в известном смысле, на все остальные доводы А.И. Невоструева, Г.З. Елисеев писал о «Казанской» Казанской иконе Божией Матери: «Голос народный или, лучше сказать, предание народное всегда признавало и признаёт здешнюю икону за чудотворную. Я знаю, что за чудотворную признаётся и хранящаяся в Московском Казанском соборе икона. Но если мы допустим, что последняя икона и не явленная, всё-таки будет основание признать её чудотворную; так как она показала своё чудодействие при очищении Москвы от поляков; - между тем как, если предположим, что находящаяся в Казани икона есть только список с чудотворной, то уже не останется никакого основания почитать её чудотворной и народное предание надобно будет признать совершенно лживым. А оно едва ли когда бывает таково относительно подобных предметов».(111)

Причём, Г.З. Елисеев указывал, что «предание», согласно которому «здешний образ Казанской Б[ожией] Матери чудотворный», «не ново». «Спустя 15 каких-нибудь лет, - уточнял он, - после основания Казанского Московского собора, оно говорило то же самое, что и теперь».(112)

В качестве примера он ссылался на содержащийся в дополнениях к IV тому издания «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук» (1836 г. издания) документ под названием «Патриаршая грамота Серапиону, Архиепископу Суздальскому и Торусскому, о собрании сведений об исцелениях, проистекающих от иконы Казанской Божией Матери, явившейся в Суздальском уезде» («323. - 1647 Мая»), в котором, в частности, сообщалось, как крестьянин «села Караши деревни Борушки» Ростовского уезда «Авксентий, сын Васильев», у которого болели ноги и левая рука, ездил в г. Казань, где «от образа пречистые Богородицы получил исцеление, стал от тое скорби здоров и после де того явися ему во сне образ пречистые Богородицы Казанские, что де велела ему итти за Волгу, на Лебедино Озеро, и тружатися на той пустыни».(113)

«Если бы показания крестьянина относительно его исцеления от иконы Казанской Божией Матери, а также и относительно явления ему во сне этой иконы были ложны, - делал из этого вывод Г.З. Елисеев, - всё-таки остаётся несомненным, что он признавал образ Казанской Божией Матери, находящийся в Казани, чудотворным и следовал в этом, конечно, общему мнению. А так как неизвестно, чтобы между годами 1612 и 1647 какая-нибудь другая икона Божией Матери прославилась в Казани своими чудотворениями, то и необходимо допустить, что явленная икона Казанской Б[ожией] Матери, обретённая в 1579 году, была в 1647 году в Казани, здесь же следовательно находится и в настоящее время».(114)

Однако, опять же, необходимо признать, что «предания» о чудодейственной силе «Казанской» Казанской иконы Божией Матери отнюдь не являются достоверным свидетельством того, что именно этот образ был явленным («подлинным», «оригинальным»).

Отвечая на четвёртый довод А.И. Невоструева относительно того, что название церкви (собора) в г. Москве, где пребывала «Московская» Казанская икона Божией Матери, «Богородицы Казанския» («Пречистыя Казанския»), «что на Пожаре», указывало на «первоначальное явление» её «на пожарище Казанском», Г.З. Елисеев разъяснял: «Так как такого названия явленной иконе Казанской Божией Матери здесь в Казани никогда не придавалось, а дано оно в Москве; то мне кажется вероятнее предположить, что Ваша икона получила название от каких-нибудь местных обстоятельств, бывших в самой Москве. Притом иконе ли усвояется это название? - Г[осподин] Строев в своих объяснениях к выходам царей приписывает это название площади. Это, я думаю, и вероятнее, потому что, если бы икона Казанской Божией Матери отличалась этим характеристическим названием, то такое название постоянно бы придавалось ей. Между тем как в выходах царей название: что на пожаре, придано Вашей иконе всего три раза».(115)

Действительно, давно известно, что «Пожаром» в г. Москве первоначально называлось место, на котором затем возникла Красная площадь, а в некоторых источниках так именовалось и место, где потом появились «Лубянская и Варварская площади».(116)

Современный исследователь Я.З. Рачинский указывает, в частности, что название «Пожар» последний раз упоминается в документах в 1659 г., имея в виду запись под 22 октября 7168 (1659) г. из «Выходов государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)» - «ходил Государь в ход за кресты, к празднику, к Богородице Казанской, что на Пожаре, и слушал обедни»(117). Но уже в 1661 г., согласно его заключению, сделанному со ссылкой на тот же документ («июля в 8 день слушал Государь всеношного у празника, пречистыя Богородицы Казанския, что на Красной Площеди, у старого Земского двора»)(118), «используется только новое название, старое не упоминается ни разу». «Сходным образом, - добавляет Я.З. Рачинский, - в Дворцовых разрядах в распоряжениях к встрече послов от 23 апреля 1661 г. уже фигурирует название Красная площадь, и в записке о самой встрече также указано, что при встрече стояли "по обе стороны Красные площади жильцы и дворяне, и стряпчие"(119), и далее встречается только оно».(120)

Достаточно логичной и обоснованной представляется контраргументация Г.З. Елисеева и развившего его мысль И.М. Покровского относительно замечания А.И. Невоструева о Седмиозерной (Седмиезерной) иконе Божией Матери.

По мнению Г.З. Елисеева, двукратное спасение «в половине 17-го в. и около конца 18 в.» от смертоносной язвы г. Казани, «коим этот город обязан единственно чудотворной иконе Седмиозерной», «нисколько не указывает» на отсутствие здесь явленной в 1579 г. чудотворной иконы Богородицы.

«Никто не будет отвергать, - писал он А.И. Невоструеву, - что во время первого и второго морового поветрия, о которых говорите Вы, были в Казани мощи св[ятителя] Гурия и св[ятителя] Варсонофия, были в городах и окрестностях казанских - чудотворная икона преподобного Сергия в Свияжске, чудотворная явленная икона в пустыни Мироносицкой. Почему же, спрашивается, ни в одной из этих святынь, хотя все оне благоговейно чтутся в Казани, не обратились казанцы с прошением о помощи противу постигшего их бедствия? - Потому, что в бедствиях народных прибегают с мольбою к известным святым, известным иконам не самопроизвольно, а по указанию Божественному. В Москве много было чудотворных мощей и икон в смутное время, но Москва обратилась с мольбою о помощи к иконе Казанской Божией Матери. Почему? Потому, что эту икону завещал взять нижегородцам в полки свои патриарх Гермоген, а в этом завещании патриарха видели волю Божию. Так точно и в Казани во время бывшей смертоносной язвы обратились с мольбою о помощи к иконе Божией Матери Смоленской, находящейся в Седмиозерной пустыни, потому что эта икона указана была Московским гостем Шориным, в голосе которого видели высшее указание».(121)

И.М. Покровский подтверждал эти умозаключения Г.З. Елисеева весьма любопытным документальным свидетельством о «дерзком поступке» священника КБМ Зотика, приведённом в выдержавшем несколько изданий труде «Сказание о Седмиезерной Богородицкой пустыни, Казанской епархии, и о чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, называемыя Смоленския, составленное по благословению преосвященного Лаврентия, митрополита Казанского и Свияжского, на славянском языке, ныне же переведённое на русский язык».

«В Сказании о Семиозерной Богородицкой пустыни (Казань, 1858 г.), стр. 45 - 46, - писал И.М. Покровский, - говорится, что он "снедаемый завистью, когда однажды при м[итрополите] Лаврентии (1657 - 1672 г.) икону Смоленской Божией Матери принесли в Казань из Седмиозерной пустыни и начали служить пред ней молебны, стал бесстыдно говорить: зачем вы принесли сюда сию икону? Разве город Казань не имеет своего чудотворного образа для такого дела? Вы из пустыни принесли сию икону, а ещё прежде неё Казанская икона начала чудодействовать во граде сём?" Своим бесстыдством Зотик хотел отвлечь народ от иконы Смоленской Божией Матери и по чисто корыстным побуждениям привлечь его в Казанский женский монастырь, где стояла явленная чудотворная икона. Зотик был наказан болезнию за свою дерзость, но исцелился после раскаяния».(122)

«Путаницы» и «обстоятельства»

Вслед за А.И. Невоструевым, священник Н.А. Романский в дискуссии с И.М. Покровским привёл ещё целый ряд доводов, носивших формальный характер (причём, частью откровенно ошибочных в документально-историческом отношении). Учитывая последнее обстоятельство, И.М. Покровскому не доставило большого труда опровергнуть эти доводы в своей статье «Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани...».

При этом он, в частности, обратил внимание на искажение священником Н.А. Романским хронологии в отношении датированной 29 сентября 1649 г. «Окружной царской грамоты Маркеллу, Архиепископу Вологодскому и Велико-Пермскому, о праздновании явлению чудотворной иконы Казанской Богородицы в 22 день Октября»(123) и произвольное отождествление им «понятия "явление", как факта, с понятием "явленная", как предиката к подлинной Казанской иконе Божией Матери»(124).

Однако одновременно А.А. Дмитриевский и - вслед за ним - И.М. Покровский указали на следующее немаловажное обстоятельство. «По историческим мотивам, - писал И.М. Покровский, - установление праздника 22 октября в "царствующем граде Москве" "избавления ради от Ляхов в лето 721 (1612 г.)", этот праздник у архиеписк[опа] Сергия называется "праздником иконе Пресв[ятой] Богородицы Казанския, избавления ради от Ляхов в 1612 г." (Полн[ый] Месяц[еслов] II, стр. 327), у архиеписк[опа] Димитрия "праздником Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии Чудотворныя ради ея иконы, нарицаемыя Казанския, за избавление Царствующаго града Москвы от Литвы, в 1612 году" (Месяцеслов, вып. II, Каменец-Подольск 1893 г., стр. 129). Как таковой, праздник 22 октября оказался не только церковным, но и гражданским. Объявление его всероссийским в 1649 г., после рождения царевича Димитрия, усилило его гражданский характер. С характером церковно-гражданского он остаётся и доселе, будучи отнесён, по ныне действующим законам, к табельным дням или праздникам (Архиеписк[оп] Димитрий, Месяцеслов II, стр. 131; Труд[ы] Киев[ской] Дух[овной] Академии. Февр[аль] 1905 г., стр. 210).