Святитель Иона родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской земле. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

Святитель Иона родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской земле. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патриарху Иосифу II (1416-1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять постановление на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор отправился на Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.

Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана. За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. В 1596 году Патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других Московских Святителей, 5 октября.

Сегодня день памяти собирателя земли Русской святого благоверного Великого князя Ивана I Даниловича Калиты, скончавшегося 31 марта 1340 года (в 2001 г. решением Святейшего Патриарха Алексия II причислен к лику местночтимых святых г.Москвы).

Сегодня день памяти собирателя земли Русской святого благоверного Великого князя Ивана I Даниловича Калиты, скончавшегося 31 марта 1340 года (в 2001 г. решением Святейшего Патриарха Алексия II причислен к лику местночтимых святых г.Москвы).

Он был сыном святого благоверного московского князя Даниила (память 17 марта). Начал княжить в Москве с 1325 г. после гибели своего брата Юрия, в 1328 г. получил ярлык на великое княжество Владимирское.

Восемнадцать лет его правления были эпохой усиления Москвы и ее возвышения над остальными русскими городами. Главным средством к этому усилению было особенное умение Ивана ладить с ханом. Он часто ездил в Орду и вскоре заслужил расположение и доверие Узбека. В то время как другие русские земли страдали от татарских вторжений, владения князя Московского оставались спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно с другими, находились в цветущем состоянии. «Перестали поганые воевать русскую землю, – говорит летописец, – перестали убивать христиан; отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости и от насилия татарского; и с этих пор наступила тишина по всей земле».

В его правление митрополит Петр покинул Владимир и переехал в Москву, сделав ее своей резиденцией, что означало превращение Москвы в духовный центр Руси. По словам летописца, Иван Данилович избавил Русскую землю от татей и разбойников, всегда чинил правый суд, помогал бедным и нищим, защищал вдов от насильников. В княжение Ивана Даниловича в Москве был построен дубовый Кремль.

Свое прозвище Калита Великий Князь получил, как считают, от привычки носить с собой постоянно кошелек («калиту») с деньгами для раздачи милостыни. Он построил в Кремле Успенский и Архангельский соборы, церковь Иоанна Лествичника, в Переяславле-Залесском Иван I основал Горицкий (Успенский) монастырь. Умер, приняв схиму с именем Анания.

В этот день 1744 года скончался поэт Антиох Дмитриевич Кантемир. Он родился 10 сентября 1708 г. Сын молдавского князя Д.Кантемира. Получил домашнее образование. Литературную деятельность начал с переводов, затем начал писать политические эпиграммы и сатиры. В этих произведениях он выступал как защитник наследия Императора Петра I в политике и культуре, развивал идею естественного равенства людей и преимущества личных заслуг перед «породой» («Сатиры» II, V). Сатирические произведения Кантемира, не напечатанные при жизни, находились в России во множестве списков и после его смерти. В 1730 г. Кантемир принял деятельное участие в борьбе против попытки старой знати ограничить в свою пользу самодержавные права Анны Ивановны, опиравшейся на дворянство. В том же году он перевел книгу Фонтенеля «Разговор о множестве миров». В 1731 г. правительство Императрицы Анны Ивановны, по-видимому, недовольное политической и литературной активностью Кантемира, назначило его русским послом в Лондон, а в 1738 г. – в Париж, где он и умер.

В этот день 1744 года скончался поэт Антиох Дмитриевич Кантемир. Он родился 10 сентября 1708 г. Сын молдавского князя Д.Кантемира. Получил домашнее образование. Литературную деятельность начал с переводов, затем начал писать политические эпиграммы и сатиры. В этих произведениях он выступал как защитник наследия Императора Петра I в политике и культуре, развивал идею естественного равенства людей и преимущества личных заслуг перед «породой» («Сатиры» II, V). Сатирические произведения Кантемира, не напечатанные при жизни, находились в России во множестве списков и после его смерти. В 1730 г. Кантемир принял деятельное участие в борьбе против попытки старой знати ограничить в свою пользу самодержавные права Анны Ивановны, опиравшейся на дворянство. В том же году он перевел книгу Фонтенеля «Разговор о множестве миров». В 1731 г. правительство Императрицы Анны Ивановны, по-видимому, недовольное политической и литературной активностью Кантемира, назначило его русским послом в Лондон, а в 1738 г. – в Париж, где он и умер.

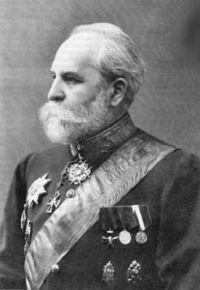

Сегодня день памяти выдающегося русского флотоводца и ученого Степана Осиповича Макарова, погибшего 31 марта 1904 г. Он родился 27 декабря 1848 г. в г. Николаеве в семье прапорщика флота. Образование получил в Николаевском-на-Амуре морском училище. Макаров участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг., в ходе которой впервые в мире применил торпеды против турецких броненосцев и был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

Сегодня день памяти выдающегося русского флотоводца и ученого Степана Осиповича Макарова, погибшего 31 марта 1904 г. Он родился 27 декабря 1848 г. в г. Николаеве в семье прапорщика флота. Образование получил в Николаевском-на-Амуре морском училище. Макаров участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг., в ходе которой впервые в мире применил торпеды против турецких броненосцев и был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

Его научные труды были удостоены премий Академии наук. Макаров прославился как основоположник теории непотопляемости корабля, над которой затем он работал в течение всей своей службы, непрерывно совершенствуя и обогащая ее новыми положениями и практическими предложениями, направленными на повышение боеспособности броненосного флота. В 1897 г. Макаров также выдвинул идею исследования Арктики с помощью ледоколов. По его проекту был построен первый мощный ледокол «Ермак», на котором Макаров дважды ходил среди льдов у берегов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. С началом Русско-японской войны в 1904 г. адмирал был назначен командующим флотом в Тихом океане.

Погиб адмирал Макаров на командирском мостике флагманского броненосца «Петропавловск» под Порт-Артуром. Флагман флота наскочил на мину, взрыв пришелся в район погребов боезапаса. Артиллерийские снаряды и мины заграждения сдетонировали, буквально разорвав корабль пополам. Через две минуты мощный броненосец исчез под водой. Вместе с вице-адмиралом Макаровым погибли начальник его штаба контр-адмирал Молас, художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, 27 офицеров и 652 нижних чина. Спастись удалось только 30 морякам, среди них был и Великий князь Кирилл Владимирович.

В один день с адмиралом С.О.Макаровым погиб выдающийся русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Он родился 14 октября 1842 г. в Череповце в семье помещика. Свое образование Василий начал в Петербургском морском кадетском корпусе, где и увлекся рисованием, проявив в нем большие способности. Блестяще окончив корпус, Верещагин, вопреки воле родителей, подал в отставку и поступил в Академию художеств. Возмущенный поступком сына, отец отказал ему в материальной помощи, однако Верещагин упорно продолжал заниматься живописью. Его первыми самостоятельными работами были многочисленные рисунки с изображением народных типов, бытовых сцен и пейзажей Кавказа.

В один день с адмиралом С.О.Макаровым погиб выдающийся русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Он родился 14 октября 1842 г. в Череповце в семье помещика. Свое образование Василий начал в Петербургском морском кадетском корпусе, где и увлекся рисованием, проявив в нем большие способности. Блестяще окончив корпус, Верещагин, вопреки воле родителей, подал в отставку и поступил в Академию художеств. Возмущенный поступком сына, отец отказал ему в материальной помощи, однако Верещагин упорно продолжал заниматься живописью. Его первыми самостоятельными работами были многочисленные рисунки с изображением народных типов, бытовых сцен и пейзажей Кавказа.

В 1867 г. художник уехал в Туркестан, где в то время происходили военные столкновения. В Средней Азии художнику довелось не только стать свидетелем войны, но и ее непосредственным участником. В 1868 г. в составе русского гарнизона он оборонял Самаркандскую крепость от войск бухарского эмира, был награжден за храбрость и мужество Георгиевским крестом. Итогом нескольких поездок в Туркестан также стала большая серия картин о Средней Азии.

Вспыхнувшая в 1877-1878 годах Русско-турецкая война вновь привела его на фронт. Всей душой сочувствуя освободительной борьбе славян против турецкого ига, художник участвовал во многих боях. В одном из сражений он был тяжело ранен и едва не погиб.

«Выполнить цель, которой я задался, – писал Верещагин, – дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то».

Картины Верещагина Балканской серии с беспримерной правдивостью воспроизводят будни войны, эпизоды сражений: тяжелые переходы Русской армии в горах, полевые перевязочные госпитали и сцены зверств турок. Среди наиболее известных из них – «На Шипке все спокойно» (1878-1879) и «Шипка-Шейново» (1878-1879).

С 1887 по 1901 год Верещагин работал над серией картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. Более двадцати полотен создано им на эту тему. Художником руководили высокие патриотические помыслы – «показать в картинах 1812 года великий национальный дух русского народа, его самоотверженность и героизм в борьбе с врагом». Художник сумел выразить освободительный, народный характер войны, развенчать Наполеона, лишить его «пьедестала героя, на который он вознесен».

Русско-японская война застала Верещагина за работой над начатыми картинами; он все оставил и, по выражению Репина, «полетел» на Дальний Восток, чтобы снова участвовать в боях и поведать о них в своих произведениях. Однако уже 31 марта 1904 г. Верещагин вместе с адмиралом С.О.Макаровым погиб на броненосце «Петропавловск», взорванном вражеской миной на рейде под Порт-Артуром.

Сегодня также день памяти подвижника благочестия, члена Русского Собрания архиепископа Тобольского и Сибирского Варнавы (Накропина), скончавшегося в 1924 г. Он родился в 1859 г. в крестьянской семье в Олонецкой губернии, в миру звался Василием. С молодых лет был пламенным ревнителем Православия, в 1897 г. принял постриг, был настоятелем нескольких монастырей, в 1911 г. хиротонисан во епископа. Владыка был другом Г.Е.Распутина, за что претерпел немалые гонения и поношения. Уже 8 марта 1917 г. он был удален с Тобольской кафедры. При большевиках в 1918 г. был арестован, стал узником Бутырской и Таганской тюрем, но через несколько месяцев был освобожден. Скончался в Москве, отпет Патриархом Тихоном.

Сегодня также день памяти подвижника благочестия, члена Русского Собрания архиепископа Тобольского и Сибирского Варнавы (Накропина), скончавшегося в 1924 г. Он родился в 1859 г. в крестьянской семье в Олонецкой губернии, в миру звался Василием. С молодых лет был пламенным ревнителем Православия, в 1897 г. принял постриг, был настоятелем нескольких монастырей, в 1911 г. хиротонисан во епископа. Владыка был другом Г.Е.Распутина, за что претерпел немалые гонения и поношения. Уже 8 марта 1917 г. он был удален с Тобольской кафедры. При большевиках в 1918 г. был арестован, стал узником Бутырской и Таганской тюрем, но через несколько месяцев был освобожден. Скончался в Москве, отпет Патриархом Тихоном.

В этот день 1945 года погиб Герой Советского Союза, артиллерист, гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский. Он родился 27 июля 1925 г. в селе Осинов-Гай Тамбовской области в семье священника. Младший брат Зои Космодемьянской. Окончил 10 классов. Александру было 16 лет, когда в д.Петрищево Московской области фашисты казнили его сестру. Гибель Зои оказалась для него тяжёлым ударом. Он просил послать его на фронт, но в военкомате отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 г. его призвали в Красную Армию. В 1943 г. Александр окончил Ульяновское военное танковое училище. Космодемьянский воевал на Западном фронте с 1943 г. Позже участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии, в штурме крепости Кёнигсберг.

В этот день 1945 года погиб Герой Советского Союза, артиллерист, гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский. Он родился 27 июля 1925 г. в селе Осинов-Гай Тамбовской области в семье священника. Младший брат Зои Космодемьянской. Окончил 10 классов. Александру было 16 лет, когда в д.Петрищево Московской области фашисты казнили его сестру. Гибель Зои оказалась для него тяжёлым ударом. Он просил послать его на фронт, но в военкомате отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 г. его призвали в Красную Армию. В 1943 г. Александр окончил Ульяновское военное танковое училище. Космодемьянский воевал на Западном фронте с 1943 г. Позже участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии, в штурме крепости Кёнигсберг.

Командир самоходной установки 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Космодемьянский А.А. 6 апреля 1945 года под артиллерийским и миномётным огнём противника преодолел в городе Кёнигсберг канал Ландграбен и уничтожил артиллерийскую батарею, склад боеприпасов и большое количество гитлеровцев. Затем, прикрывая огнём действия войск, обеспечил наведение моста через канал и переправу советских танков и самоходных установок. За смелость и находчивость в бою назначен командиром батареи СУ-152.

13 апреля 1945 г. в бою у населённого пункта Фирбруденкруг (северо-западнее Кёнигсберга) батарея Космодемьянского уничтожила 4 вражеские противотанковые пушки, до роты солдат. Но противнику удалось поджечь его самоходку. Выбравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами ворвался в населённый пункт и выбил из него противника. В это время вражеская артиллерия открыла огонь. Осколок вражеского снаряда сразил молодого офицера.

Звание Героя Советского Союза А.А.Космодемьянскому присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище напротив могилы сестры. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. В Калининграде установлен бюст Героя. Его именем названы посёлок на окраине Калининграда, астероид. В Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских установлена стела.

В этот день 1968 года скончался экономист, географ, социолог, один из вождей евразийства Петр Николаевич Савицкий. Он родился 15 мая 1895 в Чернигове. Сын помещика, земского деятеля, предводителя уездного дворянства Черниговской губернии, члена Государственного Совета Российской империи, действительного статского советника Н.П.Савицкого. После окончания экономического факультета Петроградского политехнического института и защиты магистерской диссертации Савицкий служил в российском посольстве в Норвегии. В годы гражданской войны без колебаний выступил на стороне белого движения, служил в штабе главнокомандующего русской Армии в Крыму генерала Врангеля. Эмигрировал в Болгарию, а затем в Чехословакию, где работал в Праге приват-доцентом Русского юридического факультета Карлова университета и директором Русской гимназии. С момента зарождения евразийского движения Савицкий был одним из главных его теоретиков и политических лидеров. Создал базовые для евразийства теории месторазвития, хозяйстводержавия, циклов экономической истории, циклов евразийской истории. В эмиграции были написаны крупнейшие труды Савицкого «Россия - особый географический мир» (1927), «Месторазвитие русской промышленности» (1932), «Геополитические заметки о русской истории» (1927), «О задачах кочевниковедения» (1928). В 1938-1939 гг. ученый работал над книгой «Основы геополитики России», которая осталась незаконченной. Савицкий сам в годы второй мировой войны занимался антинацистской пропагандой, выступал против набора русских эмигрантов во власовскую армию, за что подвергался преследованиям со стороны гестапо. По свидетельству самого ученого, его спасло дворянское происхождение и бывшие ученики по немецкому университету в Праге и еще то, что «немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей». После освобождения Праги Красной армией П.Н.Савицкий был депортирован и находился в мордовских лагерях ГУЛАГа до 1956 г. После возвращения в Прагу за издание безобидных стихов был вновь, правда, на непродолжительный срок, помещен в тюрьму местной коммунистической властью. В социалистической Чехословакии зарабатывал на жизнь переводами. До конца жизни остался верен своим идеям, продолжал разрабатывать научные концепции евразийства. Умер Савицкий во время «Пражской весны» в 1968 г. В 1997г. в Москве впервые опубликована книга Савицкого «Континент Евразия», в ней собраны программные тексты по евразийскому мировоззрению, геополитике, философии государства и хозяйствования.

В этот день 1968 года скончался экономист, географ, социолог, один из вождей евразийства Петр Николаевич Савицкий. Он родился 15 мая 1895 в Чернигове. Сын помещика, земского деятеля, предводителя уездного дворянства Черниговской губернии, члена Государственного Совета Российской империи, действительного статского советника Н.П.Савицкого. После окончания экономического факультета Петроградского политехнического института и защиты магистерской диссертации Савицкий служил в российском посольстве в Норвегии. В годы гражданской войны без колебаний выступил на стороне белого движения, служил в штабе главнокомандующего русской Армии в Крыму генерала Врангеля. Эмигрировал в Болгарию, а затем в Чехословакию, где работал в Праге приват-доцентом Русского юридического факультета Карлова университета и директором Русской гимназии. С момента зарождения евразийского движения Савицкий был одним из главных его теоретиков и политических лидеров. Создал базовые для евразийства теории месторазвития, хозяйстводержавия, циклов экономической истории, циклов евразийской истории. В эмиграции были написаны крупнейшие труды Савицкого «Россия - особый географический мир» (1927), «Месторазвитие русской промышленности» (1932), «Геополитические заметки о русской истории» (1927), «О задачах кочевниковедения» (1928). В 1938-1939 гг. ученый работал над книгой «Основы геополитики России», которая осталась незаконченной. Савицкий сам в годы второй мировой войны занимался антинацистской пропагандой, выступал против набора русских эмигрантов во власовскую армию, за что подвергался преследованиям со стороны гестапо. По свидетельству самого ученого, его спасло дворянское происхождение и бывшие ученики по немецкому университету в Праге и еще то, что «немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей». После освобождения Праги Красной армией П.Н.Савицкий был депортирован и находился в мордовских лагерях ГУЛАГа до 1956 г. После возвращения в Прагу за издание безобидных стихов был вновь, правда, на непродолжительный срок, помещен в тюрьму местной коммунистической властью. В социалистической Чехословакии зарабатывал на жизнь переводами. До конца жизни остался верен своим идеям, продолжал разрабатывать научные концепции евразийства. Умер Савицкий во время «Пражской весны» в 1968 г. В 1997г. в Москве впервые опубликована книга Савицкого «Континент Евразия», в ней собраны программные тексты по евразийскому мировоззрению, геополитике, философии государства и хозяйствования.

Сегодня также день памяти генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева, скончавшегося в 1977 году. Он родился 8 марта 1905 г. в Оренбургской области в бедной крестьянской семье. С 1927 г. Родимцев служил в Красной Армии. В 1932 г. окончил Военную школу имени ВЦИК. Участвовал в гражданской войне в Испании. Звание Героя Советского Союза майору Родимцеву было присвоено 22 октября 1937 г. за образцовое выполнение особого задания в Испании. В 1939 г. окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, участвовал в советско-финской войне. В годы Великой Отечественной войны Родимцев командовал 5-й бригадой 3-го воздушно-десантного корпуса, затем дивизией. С 1943 г. Родимцев - командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса, с которым дошёл до Праги. Второй медали «Золотая Звезда» командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Родимцев удостоен 2 июня 1945 г. за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер, личный героизм и мужество. После войны окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба. Был командиром соединения, помощником командующего войсками округа, главным военным советником и военным атташе в Албании. С 1956 г. служил в войсках, а с 1966 г. - в группе генеральных инспекторов МО СССР.

Сегодня также день памяти генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева, скончавшегося в 1977 году. Он родился 8 марта 1905 г. в Оренбургской области в бедной крестьянской семье. С 1927 г. Родимцев служил в Красной Армии. В 1932 г. окончил Военную школу имени ВЦИК. Участвовал в гражданской войне в Испании. Звание Героя Советского Союза майору Родимцеву было присвоено 22 октября 1937 г. за образцовое выполнение особого задания в Испании. В 1939 г. окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, участвовал в советско-финской войне. В годы Великой Отечественной войны Родимцев командовал 5-й бригадой 3-го воздушно-десантного корпуса, затем дивизией. С 1943 г. Родимцев - командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса, с которым дошёл до Праги. Второй медали «Золотая Звезда» командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Родимцев удостоен 2 июня 1945 г. за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер, личный героизм и мужество. После войны окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба. Был командиром соединения, помощником командующего войсками округа, главным военным советником и военным атташе в Албании. С 1956 г. служил в войсках, а с 1966 г. - в группе генеральных инспекторов МО СССР.

В этот день 1987 года скончался известный ученый, академик АН СССР, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР Георгий Иванович Петров. Он родился 31 мая 1912 г. в г. Пинеге Архангельской губернии. С 1930 по 1935 гг. учился на механико-математическом факультете МГУ, затем работал в лаборатории ЦАГИ, которой руководил академик С.А.Чаплыгин. Занимался различными проблемами аэродинамики и гидродинамики. В 1938 и 1940 гг. он публикует свои знаменитые работы, связанные с применением метода Галеркина к исследованию устойчивости гидродинамических течений. Они стали классикой теории гидродинамической устойчивости, а использованный в них метод сейчас обычно называют методом Галеркина-Петрова. В годы Великой Отечественной войны работал в области совершенствования аэродинамических и боевых характеристик самолетов. Эти исследования нашли практическое применение в боевых истребителях Як-3 и Ла-5. В 1944 году перешел в НИИ-1, где возглавил отдел, в котором велись исследования проблемы эффективного торможения сверхзвукового потока во входных диффузорах воздушно-реактивных двигателей. За цикл исследований, связанных с этой тематикой, ему в 1949 г. была присуждена Сталинская премия. В 1952 году возглавил проводящиеся в НИИ-1 исследования теплообмена и тепловой защиты тел, движущихся в атмосфере с большими сверхзвуковыми скоростями. Эти работы проводились совместно с сотрудниками конструкторских бюро С.П.Королева и С.А.Лавочкина. Под руководством Петрова в НИИ-1 была создана уникальная экспериментальная база, которая позволила получить данные, использованные им и его учениками для разработки методов тепловой защиты первых отечественных спускаемых космических аппаратов. В 1953 г. избран членом-корреспондентом, а в 1958 - действительным членом АН СССР. В 1961 г. за особые заслуги в развитии ракетной техники, создании и успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1966 г. Петров стал первым директором Института космических исследований АН СССР, в создании которого Георгий Иванович принимал самое деятельное участие. При его активном участии были разработаны и реализованы программы по изучению Луны, Венеры и Марса. Основал свою научную школу. Многие ученики Петрова истали докторами наук, членами РАН и других академий, сами создали свои научные школы. С 1955 года и до последних дней своей жизни возглавлял кафедру аэромеханики и газовой динамики МГУ. Был основателем и главным редактором новой серии журнала «Известия АН СССР, Механика жидкости и газа».

В этот день 1987 года скончался известный ученый, академик АН СССР, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР Георгий Иванович Петров. Он родился 31 мая 1912 г. в г. Пинеге Архангельской губернии. С 1930 по 1935 гг. учился на механико-математическом факультете МГУ, затем работал в лаборатории ЦАГИ, которой руководил академик С.А.Чаплыгин. Занимался различными проблемами аэродинамики и гидродинамики. В 1938 и 1940 гг. он публикует свои знаменитые работы, связанные с применением метода Галеркина к исследованию устойчивости гидродинамических течений. Они стали классикой теории гидродинамической устойчивости, а использованный в них метод сейчас обычно называют методом Галеркина-Петрова. В годы Великой Отечественной войны работал в области совершенствования аэродинамических и боевых характеристик самолетов. Эти исследования нашли практическое применение в боевых истребителях Як-3 и Ла-5. В 1944 году перешел в НИИ-1, где возглавил отдел, в котором велись исследования проблемы эффективного торможения сверхзвукового потока во входных диффузорах воздушно-реактивных двигателей. За цикл исследований, связанных с этой тематикой, ему в 1949 г. была присуждена Сталинская премия. В 1952 году возглавил проводящиеся в НИИ-1 исследования теплообмена и тепловой защиты тел, движущихся в атмосфере с большими сверхзвуковыми скоростями. Эти работы проводились совместно с сотрудниками конструкторских бюро С.П.Королева и С.А.Лавочкина. Под руководством Петрова в НИИ-1 была создана уникальная экспериментальная база, которая позволила получить данные, использованные им и его учениками для разработки методов тепловой защиты первых отечественных спускаемых космических аппаратов. В 1953 г. избран членом-корреспондентом, а в 1958 - действительным членом АН СССР. В 1961 г. за особые заслуги в развитии ракетной техники, создании и успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1966 г. Петров стал первым директором Института космических исследований АН СССР, в создании которого Георгий Иванович принимал самое деятельное участие. При его активном участии были разработаны и реализованы программы по изучению Луны, Венеры и Марса. Основал свою научную школу. Многие ученики Петрова истали докторами наук, членами РАН и других академий, сами создали свои научные школы. С 1955 года и до последних дней своей жизни возглавлял кафедру аэромеханики и газовой динамики МГУ. Был основателем и главным редактором новой серии журнала «Известия АН СССР, Механика жидкости и газа».

Сегодня мы также вспоминаем Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, скончавшегося в 1994 году. Он родился 24 декабря 1910 г. в Москве, в рабочей семье. Окончил ФЗУ, до 1930 г. работал на фабрике «Трёхгорной мануфактуры». Учился актёрскому мастерству при Московском центральном театре рабочей молодежи (ТРАМе), и служил там до 1933 года. Крючков начал сниматься в кино в 1931 г. После главной роли в фильме И.Пырьева «Трактористы» стал одним из самых популярных артистов. С первых дней Великой Отечественной войны актер стал проситься на фронт. Однако военком сказал: «Снимаясь в кино, вы принесете Родине не меньше пользы, чем на фронте». И Крючков с головой ушел в работу. Было снято несколько фильмов, среди которых большой популярностью пользовался «Парень из нашего города». Среди его творческих успехов множество «знаковых» картин того времени. Он был «живой легендой» советского кино, и любой режиссер почитал за честь для себя пригласить его хоть на маленькую, но роль в своей очередной картине. На многочисленных всесоюзных кинофестивалях Крючков был почетным членом жюри, часто представлял советское кино за рубежом. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Сегодня мы также вспоминаем Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, скончавшегося в 1994 году. Он родился 24 декабря 1910 г. в Москве, в рабочей семье. Окончил ФЗУ, до 1930 г. работал на фабрике «Трёхгорной мануфактуры». Учился актёрскому мастерству при Московском центральном театре рабочей молодежи (ТРАМе), и служил там до 1933 года. Крючков начал сниматься в кино в 1931 г. После главной роли в фильме И.Пырьева «Трактористы» стал одним из самых популярных артистов. С первых дней Великой Отечественной войны актер стал проситься на фронт. Однако военком сказал: «Снимаясь в кино, вы принесете Родине не меньше пользы, чем на фронте». И Крючков с головой ушел в работу. Было снято несколько фильмов, среди которых большой популярностью пользовался «Парень из нашего города». Среди его творческих успехов множество «знаковых» картин того времени. Он был «живой легендой» советского кино, и любой режиссер почитал за честь для себя пригласить его хоть на маленькую, но роль в своей очередной картине. На многочисленных всесоюзных кинофестивалях Крючков был почетным членом жюри, часто представлял советское кино за рубежом. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

В этот день погиб организатор и вождь Добровольческой армии, выдающийся военачальник, запятнавший свое имя участием в аресте Святой Царской Семьи Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918).

Завтра, 14 апреля, мы чтим память преподобного Варсонофия (в миру Павла Ивановича Плиханкова). Он родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок. В миру прошла большая часть его жизни - 46 лет: кадетский корпус, военная служба. Однако, блестящей военной карьере Павел Иванович предпочел монастырь. В 1890 году во время духовных переживаний он посетил в Оптиной старца Амвросия. «Через два года приезжайте, я вас приму», - сказал тогда молодому полковнику преподобный старец.

Завтра, 14 апреля, мы чтим память преподобного Варсонофия (в миру Павла Ивановича Плиханкова). Он родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок. В миру прошла большая часть его жизни - 46 лет: кадетский корпус, военная служба. Однако, блестящей военной карьере Павел Иванович предпочел монастырь. В 1890 году во время духовных переживаний он посетил в Оптиной старца Амвросия. «Через два года приезжайте, я вас приму», - сказал тогда молодому полковнику преподобный старец.

По прошествии двух лет полковник Плиханков подал прошение об отставке. В Оптину он прибыл в последний день отпущенного ему преподобным срока, но старца в живых уже не застал. 10 февраля 1892 года Павел Иванович был зачислен в число братства Иоанно-Предтеченского скита и одет в подрясник. Каждый вечер в течение трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала к преподобному Анатолию, а затем к преподобному Иосифу.

Через год, 26 марта 1893 года, Великим постом послушник Павел был пострижен в рясофор, в декабре 1900 года по болезни пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиакона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником Шамординской женской пустыни и оставался им до начала войны с Японией.

Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий за послушание отправляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности. После окончания войны преподобный Варсонофий возвращается к духовничеству. В 1907 году он возводится в сан игумена и назначается скитоначальником.

К этому времени слава о нем разносится уже по всей России. Как в спасительную гавань, стремился верующий люд в благословенный Оптинский скит к преподобному Варсонофию за исцелением не только телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ. Оптину за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал лишь несколько раз - только по послушанию. В 1910 году, также "за послушание", ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л.Н.Толстого. Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал: «Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло... Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана».

В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверенной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. И как прежде, он, сам уже изнемогавший от многочисленных мучительных недугов, принимает всех без отказа, врачует телесные и душевные недуги, наставляет, направляет на тесный и скорбный, но единственно спасительный путь.

Меньше года управлял старец обителью. Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими. Отказавшийся от помощи врача и какой бы то ни было пищи, он лишь повторял: «Оставьте меня, я уже на кресте...» Причащался старец ежедневно. 1/14 апреля 1913 года предал он свою чистую душу Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем преподобным Анатолием «Старшим».

В этот день мы также вспоминаем художника Михаила Александровича Врубеля (1856-1910). Он родился 5 марта 1856 г. в Омске. В 1880-1884 гг. учился в петербургской академии художеств. Неоднократно бывал в Италии и Франции, посетил Германию, Грецию, Швейцарию. Врубель в своем творчестве обращался к проблемам бытия человека, к морально-философским вопросам о добре и зле, о месте человека в мире. Врубель обращался к романтике средневековья и Возрождения, к античной мифологии и русской сказке; в его произведениях нередки элементы загадочности, таинственности, характерные и для поэзии раннего русского символизма.

В этот день мы также вспоминаем художника Михаила Александровича Врубеля (1856-1910). Он родился 5 марта 1856 г. в Омске. В 1880-1884 гг. учился в петербургской академии художеств. Неоднократно бывал в Италии и Франции, посетил Германию, Грецию, Швейцарию. Врубель в своем творчестве обращался к проблемам бытия человека, к морально-философским вопросам о добре и зле, о месте человека в мире. Врубель обращался к романтике средневековья и Возрождения, к античной мифологии и русской сказке; в его произведениях нередки элементы загадочности, таинственности, характерные и для поэзии раннего русского символизма.

В 1884-1889 гг. Врубель жил в Киеве, где создал иконы и ряд стенных росписей в храмах. В 1890-х гг. Врубель, переселившись в Москву, вошел в абрамцевский художественный кружок мецената С.И.Мамонтова. В эти же годы художник работает над иллюстрациями к произведениям М.Ю.Лермонтова.

К числу наиболее известных работ Врубеля относятся «Царевна-лебедь», «пан», Демон», «Демон поверженный». Многие его картины хранятся в Третьяковской галерее. С 1902 г. Врубель страдал тяжелой душевной болезнью и в 1906 г. ослеп. Умер художник в 1910 г. в Петербурге. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

14 апреля – день памяти вождя Черной Сотни, организатора и председателя Союза Русского Народа Александра Ивановича Дубровина, расстрелянного в 1921 г. Он родился в 1855 г. в г. Кунгур Пермской губернии в семье полицейского чиновника. Образование получил в Медико-хирургической академии в Петербурге. Сначала служил военным врачом, потом, после защиты диссертации, служил врачом в детских приютах столицы и ремесленном училище. Дубровин пользовался популярностью как врач, имел большую частную практику. Однако с начала ХХ в. он полностью посвятил себя борьбе за интересы русского народа, противостоянию надвигавшейся революции. Дубровин стал главным организатором самой массовой православно-монархической организации Союз Русского Народа (СРН), сыгравшей большую роль в пробуждении национального самосознания русских людей и в борьбе с революционным террором. В ноябре 1905 г. он был избран председателем Главного Совета СРН. Организовал и возглавил в декабре 1905 г. орган СРН - газету «Русское знамя», ставшую крупнейшим монархическим изданием. Многотысячный митинг СРН в Петербурге сорвал планы революционеров спровоцировать в столице бунт, наподобие московского. Дубровин стал одним из главных организаторов кампании против предательской политики всесильного тогда премьер-министра С.Ю.Витте. К 1907 г. СРН под руководством Дубровина превратился в мощную всероссийскую организацию, с которой приходилось считаться не только революционерам и либералам, но и представителям местной власти. Многих это не устраивало.

14 апреля – день памяти вождя Черной Сотни, организатора и председателя Союза Русского Народа Александра Ивановича Дубровина, расстрелянного в 1921 г. Он родился в 1855 г. в г. Кунгур Пермской губернии в семье полицейского чиновника. Образование получил в Медико-хирургической академии в Петербурге. Сначала служил военным врачом, потом, после защиты диссертации, служил врачом в детских приютах столицы и ремесленном училище. Дубровин пользовался популярностью как врач, имел большую частную практику. Однако с начала ХХ в. он полностью посвятил себя борьбе за интересы русского народа, противостоянию надвигавшейся революции. Дубровин стал главным организатором самой массовой православно-монархической организации Союз Русского Народа (СРН), сыгравшей большую роль в пробуждении национального самосознания русских людей и в борьбе с революционным террором. В ноябре 1905 г. он был избран председателем Главного Совета СРН. Организовал и возглавил в декабре 1905 г. орган СРН - газету «Русское знамя», ставшую крупнейшим монархическим изданием. Многотысячный митинг СРН в Петербурге сорвал планы революционеров спровоцировать в столице бунт, наподобие московского. Дубровин стал одним из главных организаторов кампании против предательской политики всесильного тогда премьер-министра С.Ю.Витте. К 1907 г. СРН под руководством Дубровина превратился в мощную всероссийскую организацию, с которой приходилось считаться не только революционерам и либералам, но и представителям местной власти. Многих это не устраивало.

В 1908-09 гг. была организована кампания по дискредитации лидера СРН, которого обвинили в организации убийства депутата Госдумы Герценштейна. Хотя против Дубровина не имелось никаких серьезных доказательств, финляндским судом был выписан ордер на его арест. Он вынужден был уехать из Петербурга на несколько месяцев. Этим воспользовались его конкуренты внутри Союза. В 1909 г. в СРН была организована «бархатная революция» - сторонники Дубровина выведены из состава Главного Совета. В результате в 1909-12 гг. мощная монархическая организация была дезорганизована распрями, которые завершились расколом и созданием двух параллельных Союзов Русского Народа: дубровинского и марковского. Только незадолго до революции в 1916 г. сторонники Дубровина и Н.Е.Маркова примирились, и началось воссоздание единой структуры, но было уже поздно.

После февральского переворота 1917 г. Дубровин был арестован одним из первых, уже 28 февраля он был доставлен в штаб революции - Госдуму, а его квартира опечатана. Дубровина заточили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, он томился в заточении до середины октября. Неоднократные просьбы изменить меру пресечения в связи с ухудшением здоровья оставались без внимания власть предержащих. Пришедшие к власти большевики вновь арестовали вождя СРН и перевезли его в Москву. Он был расстрелян уже после окончания гражданской войны, когда большевики лицемерно объявили об окончании «красного террора». Его вина перед новой властью состояла в том, что Дубровин был лидером русской православно-патриотической организации.

Также в этот день мы вспоминаем мецената, коллекционера, художницу Марию Клавдиевну Тенишеву (1867-1928). Она родилась 20 мая 1858 г. в семье коллежского секретаря. Рано вышла замуж за Р.Н.Николаева. У супругов родилась дочь, однако брак не сложился. Вскоре Мария Клавдиевна с маленькой дочерью уезжает в Париж учиться пению. У нее было прекрасное сопрано. В 1892 г. Мария вступила в брак с князем В.Н.Тенишевым - крупным российским промышленником (родные мужа бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна не была вписана). Супруги поселились недалеко от Бежицкого завода в имении Хотылево, приобретенном князем Тенишевым в Брянском уезде Орловской губернии, где княгиней была основана одноклассная школа. Просветительская деятельность княгини Тенишевой началась с организации ремесленного училища близ Бежецкого завода, столовой и клуба для рабочих завода.

Также в этот день мы вспоминаем мецената, коллекционера, художницу Марию Клавдиевну Тенишеву (1867-1928). Она родилась 20 мая 1858 г. в семье коллежского секретаря. Рано вышла замуж за Р.Н.Николаева. У супругов родилась дочь, однако брак не сложился. Вскоре Мария Клавдиевна с маленькой дочерью уезжает в Париж учиться пению. У нее было прекрасное сопрано. В 1892 г. Мария вступила в брак с князем В.Н.Тенишевым - крупным российским промышленником (родные мужа бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна не была вписана). Супруги поселились недалеко от Бежицкого завода в имении Хотылево, приобретенном князем Тенишевым в Брянском уезде Орловской губернии, где княгиней была основана одноклассная школа. Просветительская деятельность княгини Тенишевой началась с организации ремесленного училища близ Бежецкого завода, столовой и клуба для рабочих завода.

М.К.Тенишева обладала великолепным художественным вкусом, чувствовала и любила искусство.Тенишева собирала акварели и была знакома с художниками Васнецовым, Врубелем, Рерихом, Малютиным, Бенуа, скульптором Трубецким и многими другими деятелями искусства. Ею была организована студия для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию в Петербурге (1894-1904), где преподавал Репин. Параллельно была открыта начальная рисовальная школа в Смоленске (1896-1899). Во время пребывания в Париже Тенишева училась в Академии Жюлиан, серьезно занималась живописью, коллекционированием. Коллекция акварелей русских мастеров была передана Тенишевой в дар Государственному Русскому музею.

Мария Клавдиевна субсидировала (совместно с С.И.Мамонтовым) издание журнала «Мир искусства», материально поддерживала творческую деятельность А.Н.Бенуа, С.П.Дягилева и других выдающихся фигур «Серебряного века».

Заветной мечтой М.К.Тенишевой было эмалевое дело, в котором ее ожидал огромный успех. Именно благодаря трудам Тенишевой было возрождено эмалевое дело, совместно с художником Жакеном были разработаны и получены более 200 тонов непрозрачной (опаковой) эмали, восстановлен способ изготовления «выемчатой» эмали. Труды Марии Клавдиевны были оценены по достоинству и во Франции она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. После выставки своих работ в Риме Тенишева получила Почетный диплом от итальянского Министерства народного просвещения и была избрана почетным членом Римского археологического общества.

Истинной страстью М.К.Тенишевой была русская старина. Собранная ею коллекция предметов русской старины была выставлена в Париже и произвела неизгладимое впечатление. Именно эта коллекция стала основой музея «Русская старина» в Смоленске (ныне в собрании Смоленского музея изобразительных и прикладных искусств им. С.Т.Коненкова). В 1911 году Тенишева передала в дар Смоленску первый в России музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства «Русская старина».

Одним из главных просветительских проектов в жизни Тенишевой стало Талашкино - родовое имение княгини Екатерины Константиновны Святополк-Четвертинской, которое Тенишевы приобрели в 1893 г. Дружившие с детства Тенишева и Святополк-Четвертинская воплотили в Талашкино концепцию «идейного имения», то есть центра просветительства, возрождения традиционной народной художественной культуры и одновременно - развития сельского хозяйства.

В 1894 г. Тенишевы приобрели недалеко от Талашкина хутор Фленово и открыли там уникальную по тем временам сельскохозяйственную школу, собрав превосходных преподавателей и богатейшую библиотеку. Использование самых передовых достижений аграрной науки позволило школе готовить высокоэффективных фермеров, которых требовала реформа Столыпина.

В марте 1919 г. Тенишева покинула Россию навсегда и уехала во Францию. В эмиграции она написала книгу «Впечатления моей жизни. Воспоминания». М.К.Тенишева скончалась в 1928 г. в парижском пригороде Сен-Клу. В некрологе, посвященном Марии Клавдиевне, И.Я.Билибин писал: «Всю свою жизнь она посвятила родному русскому искусству, для которого сделала бесконечно много».

Также 14 апреля мы вспоминаем историка, специалиста в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, члена Русского Собрания Николая Петровича Лихачева (1862-1936). Он родился 12 апреля 1862 г. в городе Чистополь Казанской губернии, в дворянской семье. Окончил с золотой медалью гимназию в Казани, затем исторический факультет Казанского университета. По окончании учебы в 1884 г. оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. С 1892 г. Лихачев преподавал в Петербургском археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. В 1894 г. он вошел в состав Археографической комиссии. В 1902-1914 гг. занимал пост помощника директора Императорской публичной библиотеки.

Также 14 апреля мы вспоминаем историка, специалиста в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, члена Русского Собрания Николая Петровича Лихачева (1862-1936). Он родился 12 апреля 1862 г. в городе Чистополь Казанской губернии, в дворянской семье. Окончил с золотой медалью гимназию в Казани, затем исторический факультет Казанского университета. По окончании учебы в 1884 г. оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. С 1892 г. Лихачев преподавал в Петербургском археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. В 1894 г. он вошел в состав Археографической комиссии. В 1902-1914 гг. занимал пост помощника директора Императорской публичной библиотеки.

Неоднократно бывал в заграничных поездках с целью изучения постановки библиотечного дела в Европе. Разрабатывал вопросы комплектования, способствовал пополнению фондов библиотеки отсутствующими изданиями, участвовал в работах по обоснованию расширения штатов библиотеки и совершенствования их структуры, выступал за поднятие научного престижа и статуса библиотекарей. В 1914-1917 гг. Лихачев - член совета министра народного просвещения.

Николай Петрович стоял у истоков черносотенного движения. 16 января 1901 г. участвовал в учредительном собрании старейшего монархического объединения России «Русского собрания». Он был награжден Орденами Святого Владимира 3-й и 4-й степени, Орденом Святого Станислава 1-й степени, Крестом кавалеров Св. Гроба Господня.

Лихачев собрал уникальные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, византийских и русских печатей VI-XIV вв. Собрание икон в 1913 г. куплено императором Николаем II для Русского музея. Из собрания Лихачева происходит древнейшая икона с изображением Бориса и Глеба.

Стремясь спасти свое собрание, Лихачев передал его в 1918 г. Петроградскому археологическому институту, где был создан Палеографический кабинет, преобразованный в 1925 в Музей палеографии АН СССР. В 1925-1930 гг. Лихачев был его директором. В 1925 г. Лихачев избран академиком АН СССР, в 1931 г. исключен, а в 1968 г. восстановлен. В 1930 г. Лихачев был арестован по «Академическому делу» и сослан в Астрахань. Его коллекции были конфискованы и переданы в Государственный Эрмитаж, Русский музей, Библиотеку Академии Наук и другие хранилища.

Н.П.Лихачев умер в 1936 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Также в этот день мы вспоминаем зоолога, одного из крупнейших в мире орнитологов, эколога, доктора биологических наук, профессора, Лауреата Государственной премии, Заслуженного деятеля науки России Георгия Петровича Дементьева (1898-1969).

Он родился 5 июля 1898 г. в Петергофе под Санкт-Петербургом в семье врача. Он был широко эрудированным человеком и свободно владел французским, немецким, английским, польским, итальянским и шведским языками, и пользовался еще несколькими другими. Благодаря этому позднее, став уже авторитетным зоологом, получил приглашение из Парижской Сорбонны, где он, единственный из русских орнитологов, читал лекции о птицах пустыни на французском языке, который он знал в совершенстве. В 1915 с золотой медалью окончил классическую гимназию и поступил в Петербургский университет. В 1920 г. работал юристом в Наркомате социального обеспечения и одновременно изучал коллекции Зоологического музея МГУ. В 1926 г. Дементьев начал работать в Московском университете, в 1934 г. утвержден в звании профессора МГУ, в 1936 г. защитил докторскую диссертацию. В 1931-1947 гг. он заведовал орнитологическим отделом зоологического музея МГУ, а затем орнитологической лабораторией МГУ.

Также в этот день мы вспоминаем зоолога, одного из крупнейших в мире орнитологов, эколога, доктора биологических наук, профессора, Лауреата Государственной премии, Заслуженного деятеля науки России Георгия Петровича Дементьева (1898-1969).

Он родился 5 июля 1898 г. в Петергофе под Санкт-Петербургом в семье врача. Он был широко эрудированным человеком и свободно владел французским, немецким, английским, польским, итальянским и шведским языками, и пользовался еще несколькими другими. Благодаря этому позднее, став уже авторитетным зоологом, получил приглашение из Парижской Сорбонны, где он, единственный из русских орнитологов, читал лекции о птицах пустыни на французском языке, который он знал в совершенстве. В 1915 с золотой медалью окончил классическую гимназию и поступил в Петербургский университет. В 1920 г. работал юристом в Наркомате социального обеспечения и одновременно изучал коллекции Зоологического музея МГУ. В 1926 г. Дементьев начал работать в Московском университете, в 1934 г. утвержден в звании профессора МГУ, в 1936 г. защитил докторскую диссертацию. В 1931-1947 гг. он заведовал орнитологическим отделом зоологического музея МГУ, а затем орнитологической лабораторией МГУ.

Дементьев был действительным Членом нескольких европейских академий, многих орнитологических обществ, международного общества охраны природы и т.д. Георгий Петрович сыграл заметную роль в развитии отечественной и мировой орнитологии. Дементьев был создателем и руководителем Комиссии по охране природы Академии наук СССР, которая спустя много лет трансформировалась в современный ВНИИ охраны Природы. Он организовал Национальную секцию в Международном совете охраны птиц (ICBP), активизировал деятельность Секции орнитологии во Всероссийском обществе охраны природы. Умер Г.П.Дементьев в 1969 г.

Также в этот день мы вспоминаем академика Российской академии медицинских наук (РАМН), лауреата Государственной премии СССР, директора Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Ирину Николаевну Блохину (1921-1999).

Она родилась 21 апреля 1921 г. в семье земского врача. По окончании Нижегородского (Горьковского) медицинского института в 1942 г. она, в отличие от своего старшего брата - будущего академика и президента АМН СССР Н.Н.Блохина, выбравшего путь хирурга, посвятила себя микробиологии.

Также в этот день мы вспоминаем академика Российской академии медицинских наук (РАМН), лауреата Государственной премии СССР, директора Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Ирину Николаевну Блохину (1921-1999).

Она родилась 21 апреля 1921 г. в семье земского врача. По окончании Нижегородского (Горьковского) медицинского института в 1942 г. она, в отличие от своего старшего брата - будущего академика и президента АМН СССР Н.Н.Блохина, выбравшего путь хирурга, посвятила себя микробиологии.

И.Н.Блохина - автор 6 монографий и более 150 статей в области микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. В творческим содружестве с академиком А.Н.Белозерским она создала 1972 г. на базе Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии первую в стране лабораторию в геносистематики бактерий. Специалисты знают о большом вкладе Ирины Николаевны в дело создания лечебных и профилактических иммунобиологических препаратов (внутривенный иммуноглобулин для детей, лактобактерин, эколакт и др.). В 80-е годы она принимала участие в ликвидации вспышек холеры в СССР.

И.Н.Блохина известна и как крупный общественный деятель. С 1974 по 1989 гг. она являлась председателем комиссии Верховного Совета СССР по здравоохранению и социальному обеспечению. Многие годы посвятила женскому движению входя в состав Комитета советских женщин (1968-1988). В 1992-1999 гг. она возглавляла Нижегородское отделение Российского фонда «Здоровье человека».

В 1996 г. ей было присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Академик Российской академии медицинских наук (РАМН) И.Н.Блохина скончалась в 1999 г. Ее имя носят Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии и улица в Нижнем Новгороде.

В этот же день скончался ученый в области аэромеханики и научно-технических проблем космических полетов, академик, лауреат Ленинской премии Всеволод Сергеевич Авдуевский (1920-2003). Он родился 28 июля 1920 г. в Одесской области. После окончания в 1944 г. Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе (МАИ) работал в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И.Баранова и других НИИ. С 1955 г. преподавал в МАИ, став в 1961 г. профессором. Основные труды ученого посвящены теории теплообмена, пограничного слоя, горения, газодинамике струй и отрывных сверхзвуковых течений. Он посвятил ряд работ исследованию атмосферы планеты Венера с помощью космических аппаратов. В 1971 г. Авдуевскому была присуждена медаль им. Н.Е.Жуковского «За лучшую работу по теории авиации». В 1970 г. он стал лауреатом Ленинской премии. В 1972 г. Всеволод Сергеевич стал членом-корреспондентом АН СССР. Награжден 3 орденами, медалями. В.С.Авдуевский умер в 2003 г.

В воскресенье, 15 апреля, мы вспоминаем государственного деятеля, писателя и переводчика, президента Берг-коллегии Андрея Андреевича Нартова, скончавшегося в 1813 году. Он родился 25 ноября 1737 г. в Санкт-Петербурге в семье механика и изобретателя А.К.Нартова, служившего в токарне Императора Петра I. В 1746-1750 гг. обучался в немецком и латинском классах Академической гимназии. В 1750-1755 гг. Нартов продолжил образование в шляхетском (кадетском) корпусе, где участвовал в деятельности основанного А.П.Сумароковым «Общества любителей российской словесности». В 1755 г. получил чин поручика армии и был оставлен при отце «для обучения секретных его инвенций» в области артиллерии. После смерти отца ему было поручено «производство при морской артиллерии в орудиях секретной зачинки». Для открывшегося в 1755 г. Императорского театра Нартов написал пьесу, переводил комедии Сан-Фуа, Детуша, Гольдберга. С середины 1750-х гг. сотрудничал в ряде журналов («Ежемесячные сочинения», «Трудолюбивая пчела», «Праздное время» и др.), приобрел известность как переводчик.

В воскресенье, 15 апреля, мы вспоминаем государственного деятеля, писателя и переводчика, президента Берг-коллегии Андрея Андреевича Нартова, скончавшегося в 1813 году. Он родился 25 ноября 1737 г. в Санкт-Петербурге в семье механика и изобретателя А.К.Нартова, служившего в токарне Императора Петра I. В 1746-1750 гг. обучался в немецком и латинском классах Академической гимназии. В 1750-1755 гг. Нартов продолжил образование в шляхетском (кадетском) корпусе, где участвовал в деятельности основанного А.П.Сумароковым «Общества любителей российской словесности». В 1755 г. получил чин поручика армии и был оставлен при отце «для обучения секретных его инвенций» в области артиллерии. После смерти отца ему было поручено «производство при морской артиллерии в орудиях секретной зачинки». Для открывшегося в 1755 г. Императорского театра Нартов написал пьесу, переводил комедии Сан-Фуа, Детуша, Гольдберга. С середины 1750-х гг. сотрудничал в ряде журналов («Ежемесячные сочинения», «Трудолюбивая пчела», «Праздное время» и др.), приобрел известность как переводчик.

В 1762-1765 гг. Нартову было поручено обучение Цесаревича Павла Петровича переводам. В 1763 г. был произведен в подполковники артиллерии. В 1764-1765 гг. Андрей Андреевич был одним из организаторов Вольного экономического общества, его первым секретарем до 1797 г. В 1767 г. Нартов стал депутатом Уложенной комиссии от Монетного департамента, в 1766-1777 гг. - членом Монетного департамента. В 1777-1781 гг. занимал пост вице-президента, а в 1796-1798 гг. президента Берг-коллегии. Нартов возглавлял Горное Училище в 1777-1783 и 1796 гг. В 1794 г. Андрей Андреевич избран почетным членом Петербургской Академии художеств и Академии наук. С 1797 года Нартов - президент Вольного экономического общества. В 1801 г. назначен президентом Российской академии. В 1807 г. получил звание действительного тайного советника.

Нартова по праву считают основоположником отечественного лесоводства, в «Трудах Вольного экономического общества» он напечатал ряд статей, в том числе и на лесоводственные темы. В связи с развитием в России кораблестроения он предложил технологию, обеспечивающую получение мачтового леса. Он также содействовал развитию горного дела в стране, перевел на русский язык «Минералогию» Лемана, «Металлургию» Скополи.

В этот день мы также вспоминаем путешественника, антрополога, биолога и этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая, скончавшегося в 1888 году. Он родился 5 июля 1846 г. в семье инженера в селе Рождественском Новгородской губернии. В 1863 г. Николай поступил в Петербургский университет, откуда в 1864 г. за участие в студенческом движении был исключен. Образование продолжал в Гейдельбергском, Лейпцигском и Иенском университетах. В 1866 г. Миклухо-Маклай был взят ассистентом в большое научное путешествие. Мадейра, Тенерифе, Гран Канария, остров Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж таков был маршрут первого путешествия Миклухо-Маклая. В 1869 г. Миклухо-Маклай вернулся в Россию. Во время последующих путешествий Миклухо-Маклай провёл ценные географические наблюдения (описания рельефа, измерение глубин моря, метеорологические наблюдения), многие из которых не утратили значения доныне.

В этот день мы также вспоминаем путешественника, антрополога, биолога и этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая, скончавшегося в 1888 году. Он родился 5 июля 1846 г. в семье инженера в селе Рождественском Новгородской губернии. В 1863 г. Николай поступил в Петербургский университет, откуда в 1864 г. за участие в студенческом движении был исключен. Образование продолжал в Гейдельбергском, Лейпцигском и Иенском университетах. В 1866 г. Миклухо-Маклай был взят ассистентом в большое научное путешествие. Мадейра, Тенерифе, Гран Канария, остров Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж таков был маршрут первого путешествия Миклухо-Маклая. В 1869 г. Миклухо-Маклай вернулся в Россию. Во время последующих путешествий Миклухо-Маклай провёл ценные географические наблюдения (описания рельефа, измерение глубин моря, метеорологические наблюдения), многие из которых не утратили значения доныне.

С самого начала своей работы Миклухо-Маклай живо интересовался культурой и бытом населения посещаемых им стран. В дальнейшем он посвятил свою жизнь антропологическому и этнографическому изучению коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии, островов Тихого океана. Два с половиной года (в 1871, 1876 и 1883) он прожил на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (ныне берег Миклухо-Маклая), где завоевал любовь и доверие новогвинейцев. Он лечил папуасов, давал им полезные советы. Вскоре жители селений полюбили Миклухо-Маклая, называя «Тамо-рус» «русский человек». Долгое время прожил он в хижине на берегу океана. Здесь он написал «Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая в Новой Гвинее». Нанес на карту архипелаг Довольных Людей и обширный пролив, открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения.

В 1882 г. после двенадцати лет странствий Миклухо-Маклай вернулся в Петербург, сразу же став героем дня. Газеты и журналы сообщали о его приезде, ученые сообщества Москвы и Петербурга устраивали заседания в его честь. В ноябре 1882 г. Миклухо-Маклай был удостоен встречи с Императором Александром III.

Последние дни жизни Н.Н.Миклухо-Маклай провел в Петербургской клинике при Военно-медицинской академии, где и умер. Семья Миклухо-Маклая, вернувшаяся после его смерти в Австралию, в знак высоких заслуг ученого до 1917 г. получали российскую пенсию, которая выплачивалась из личных денег Александра III, а затем Николая II. В 1947 г. имя Миклухо-Маклая присвоено институту этнографии АН СССР. В Москве и в Маданге (Папуа-Новая Гвинея) есть улица Миклухо-Маклая.

В этот день 1902 года был убит видный государственный деятель, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин. Он родился 5 марта 1853 г. в старинной дворянской семье, представители которой на протяжении веков служили верой и правдой русским Царям. Окончив курс в Петербургском университете, Сипягин служил по Министерству внутренних дел, был предводителем дворянства в Московской губ. В 1886г. он был назначен харьковским вице-губернатором, затем был переведен в Курляндскую губ. В этом «сложном» крае, где сталкивались русские, немецкие, еврейские, польские и латышские притязания, Сипягин сумел добиться всеобщего примирения, твердо соблюдая при этом государственные интересы. Энергия, распорядительность и работоспособность Сипягина обратили на себя внимание Императора Александра III и в 1891 г. 38-летний Сипягин стал московским губернатором. В 1899 г. Сипягина назначили главноуправляющим МВД, а год спустя и полноправным министром. Сипягин занял министерское кресло в сложный момент. Многочисленные враги монархии уже начали поднимать голову, шло бурное формирование оппозиционных партий. Сипягин действовал решительно и твердо, усмиряя силой оружия все нарушения порядка. Этого ему не простили и в апреле 1902 г. он был убит эсером С.Балмашевым.

В этот день 1902 года был убит видный государственный деятель, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин. Он родился 5 марта 1853 г. в старинной дворянской семье, представители которой на протяжении веков служили верой и правдой русским Царям. Окончив курс в Петербургском университете, Сипягин служил по Министерству внутренних дел, был предводителем дворянства в Московской губ. В 1886г. он был назначен харьковским вице-губернатором, затем был переведен в Курляндскую губ. В этом «сложном» крае, где сталкивались русские, немецкие, еврейские, польские и латышские притязания, Сипягин сумел добиться всеобщего примирения, твердо соблюдая при этом государственные интересы. Энергия, распорядительность и работоспособность Сипягина обратили на себя внимание Императора Александра III и в 1891 г. 38-летний Сипягин стал московским губернатором. В 1899 г. Сипягина назначили главноуправляющим МВД, а год спустя и полноправным министром. Сипягин занял министерское кресло в сложный момент. Многочисленные враги монархии уже начали поднимать голову, шло бурное формирование оппозиционных партий. Сипягин действовал решительно и твердо, усмиряя силой оружия все нарушения порядка. Этого ему не простили и в апреле 1902 г. он был убит эсером С.Балмашевым.

Также мы вспоминаем сегодня фольклориста, этнографа, исследователя древнерусской письменности Елпидифора Васильевича Барсова, скончавшегося в 1917 году. Он родился 13 ноября 1836 г. в семье священника села Логиново Новгородской губернии, учился в Новгородской семинарии. В 1857 г. поступил в Петербургскую Духовную академию, окончил её в 1861 г. и был определен преподавателем логики и психологии в Олонецкой семинарии. В 1870 г. его вызвали в Москву на службу в Румянцевский музей, где работал библиотекарем русского и славянского отделений. С переездом в Москву Барсов становится одним из наиболее ревностных деятелей московских ученых обществ; всего же теснее он примкнул к «Обществу истории и древностей российских», которое в 1881 г. избрало его своим секретарем и редактором издаваемых им «Чтений». Литературная деятельность Барсова имеет своим предметом изучение древнерусской письменности и быта, по количеству своих трудов Барсов принадлежит к наиболее продуктивным писателям своего времени. Помимо отдельных сочинений, он сделал много разных сообщений, снабдил предисловиями много памятников старины и народного творчества. Огромное количество сырых материалов, которыми Барсов обогатил отечественную науку, он черпал из своего собрания рукописей, на приобретение которых тратил все свои скромные средства. Собирая рукописи с любовью и большим знанием дела, Барсов, располагая одним только жалованьем библиотекаря, успел себе составить одну из наиболее значительных палеографических коллекций, богатство которой до сих пор не исчерпано. Особенно много у Барсова произведений старообрядческой литературы и рукописей по истории раскола.

В этот день 1921 года скончался лингвист, этнограф и историк музыкальной культуры Сергей Константинович Булич. Он родился 27 августа 1859 г. в Казани. Окончил в родном городе университет в 1882 г., с 1885 г. преподавал в Петербургском университете. Профессор Булич был также ректором Высших женских курсов. В 1919 г. был арестован ЧК как видный кадет, но благодаря хлопотам ряда тогда ещё относительно влиятельных представителей интеллигенции вскоре освобождён. Булич, работавший в основном в Петербурге, считается одним из наиболее значительных представителей казанской лингвистической школы. Он был в числе пионеров изучения Индии в России и один из основоположников (наряду с В.А.Богородицким) экспериментально-фонетических исследований. По его инициативе при университете был создан экспериментально-фонетический кабинет, которым он руководил. Булич написал несколько популярных учебников (в том числе «Введения в языкознание» и «Введения в сравнительное изучение индоевропейских языков»). В свое время был широко известен его «Очерк истории языкознания в России» (1904), за который Буличу была присуждена докторская степень. Он также является автором статей в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Буличу принадлежат также музыкальные сочинения и исследования по истории музыки у славянских и финно-угорских народов. Он был одним из организаторов факультета музыки Института истории искусств в Петрограде, где был деканом с 1920.

15 апреля мы также вспоминаем активного борца с революционной крамолой генерала барона Александра Николаевича Меллер-Закомельского, скончавшегося в 1928 г. Он родился 1 ноября 1844 г. в Петербурге и принадлежал к известному баронскому роду, происходящего от генерал-аншефа И.И.Меллера, получившего при возведении в баронское достоинство приставку Закомельский. Получив образование в Николаевском училище гвардейских юнкеров, окончив которое Меллер-Закомельский проходил офицерскую службу в конных гвардейских полках, принимал участие в усмирении польского мятежа 1863 г.

15 апреля мы также вспоминаем активного борца с революционной крамолой генерала барона Александра Николаевича Меллер-Закомельского, скончавшегося в 1928 г. Он родился 1 ноября 1844 г. в Петербурге и принадлежал к известному баронскому роду, происходящего от генерал-аншефа И.И.Меллера, получившего при возведении в баронское достоинство приставку Закомельский. Получив образование в Николаевском училище гвардейских юнкеров, окончив которое Меллер-Закомельский проходил офицерскую службу в конных гвардейских полках, принимал участие в усмирении польского мятежа 1863 г.

В 1869 г. Меллер-Закомельский был переведен в армейскую пехоту, участвовал в экспедициях в Среднюю Азию и в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. Во время одного из боев в Средней Азии он был ранен в голову, а за проявленное отличие при штурме г. Андижана (Кокандское ханство) был награжден орденом святого Георгия 4 степени. Меллер-Закомельский также отличился и в битве под Шейновым, в ходе которой был тяжело контужен. В апреле 1876 г. Меллер-Закомельский удостоился чести быть зачисленным во флигель-адъютанты Императора Александр II. В 1883 г. он был произведен в чин генерал-майора, а к 1906 г. выслужил чин генерала от инфантерии.

В годы революционной смуты 1905-1907 гг. генерал проявил себя как энергичный и суровый борец с крамолой. В 1905 он подавил мятеж матросов в Севастополе. А в конце года, находясь в отпуске в С.-Петербурге получил особое поручение: организовать боевой поезд и навести порядок на Транссибирской железной дороге, на которой начались волнения запасных частей. Меллер-Закомельский, с отрядом всего лишь в 200 человек в кратчайшие сроки навел полный порядок. Отряд Меллера-Закомельского действовал круто. Революционных агитаторов выбрасывали из поездов на полном ходу; солдат, захвативших офицерские купе, выгоняли прикладами; стачечные комитеты расстреливали.

«Заслуга Меллера-Закомельского была громадна, – отмечал военный министр А.Ф.Редигер, – он восстановил связь с армиями, восстановил порядок на протяжении нескольких тысяч верст железнодорожного пути! Задача, казавшаяся столь трудной и опасной, была разрешена гладко и просто, с ничтожными силами. Главная заслуга в этом деле принадлежала лично ему…» За блестящее выполнение возложенного на него поручения (волнение войск на протяжении более 6 тыс. км пути было прекращено за три недели) Меллер-Закомельский получил от Государя 200 тыс. золотых рублей.

С 1906 по 1909 гг. Меллер-Закомельский состоял в должности временного генерал-губернатора Прибалтийского края, также отличившись на новом месте суровыми методами по борьбе с революционным движением. В 1909 г. он был назначен членом Государственного Совета, в котором вошел в правую группу. В годы Первой мировой войны генерал был назначен инспектором лечебных заведений Петрограда. В 1919 г. он эмигрировал во Францию, где и скончался на 83-м году жизни.

В этот день 1944 года скончался от ран генерал армии Николай Федорович Ватутин. Он родился 3 декабря 1901 г. в с. Чепухино Воронежской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу и двухклассное земское училище в г.Валуйки с отличием, получил право на стипендию в коммерческом училище. Но когда деньги перестали выплачивать, юноше пришлось вернуться в село, где он работал в волостном правлении. В 1920 г. он начал службу рядовым в Красной Армии, участвовал в боях против Н.И.Махно. В 1922 г. Ватутин с отличием окончил Полтавскую пехотную школу. В 1924 г. он продолжил образование в Киевской высшей объединенной военной школе, в 1926-1929 гг. учился в Военной академии им. М.В.Фрунзе и был аттестован командованием как «энергичный, настойчивый человек, с богатой инициативой, пытливым умом». Из-за массовой чистки в армии командного состава Ватутин, не успев окончить курс в Академии Генштаба РККА, был направлен в 1938 г. на работу в Киевский военный округ, где он вскоре стал начальником штаба и командиром корпуса. В 1940 г. Ватутин был назначен заместителем начальника Генштаба. Во время Великой Отечественной войны, будучи начальником штаба Северо-Западного фронта, принял активное участие в обороне Новгорода и осуществлении контрудара против корпуса генерала Манштейна. В Сталинградской битве Ватутин командовал войсками Юго-Западного фронта. В декабре 1942 г. под его руководством была проведена операция «Малый Сатурн», и фашистская группировка потерпела поражение на Среднем Дону.

В этот день 1944 года скончался от ран генерал армии Николай Федорович Ватутин. Он родился 3 декабря 1901 г. в с. Чепухино Воронежской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу и двухклассное земское училище в г.Валуйки с отличием, получил право на стипендию в коммерческом училище. Но когда деньги перестали выплачивать, юноше пришлось вернуться в село, где он работал в волостном правлении. В 1920 г. он начал службу рядовым в Красной Армии, участвовал в боях против Н.И.Махно. В 1922 г. Ватутин с отличием окончил Полтавскую пехотную школу. В 1924 г. он продолжил образование в Киевской высшей объединенной военной школе, в 1926-1929 гг. учился в Военной академии им. М.В.Фрунзе и был аттестован командованием как «энергичный, настойчивый человек, с богатой инициативой, пытливым умом». Из-за массовой чистки в армии командного состава Ватутин, не успев окончить курс в Академии Генштаба РККА, был направлен в 1938 г. на работу в Киевский военный округ, где он вскоре стал начальником штаба и командиром корпуса. В 1940 г. Ватутин был назначен заместителем начальника Генштаба. Во время Великой Отечественной войны, будучи начальником штаба Северо-Западного фронта, принял активное участие в обороне Новгорода и осуществлении контрудара против корпуса генерала Манштейна. В Сталинградской битве Ватутин командовал войсками Юго-Западного фронта. В декабре 1942 г. под его руководством была проведена операция «Малый Сатурн», и фашистская группировка потерпела поражение на Среднем Дону.

В 1943 г. на Курской дуге командовал войсками Воронежского фронта, отразил атаки противника, а при контрнаступлении показал пример создания мощных ударных группировок. Под руководством Ватутина войска Украинского фронта освобождали Киев 6 ноября 1943 г. и гнали врага с Правобережной Украины. В начале 1944 г. он участвовал в окружении противника в районе Корсунь-Шевченковского. Эта операция вошла в историю военного искусства как блестящий пример окружения и полного уничтожения противника. 29 февраля 1944 г., выехав в войска, Ватутин попал в засаду и был тяжело ранен в бою. Генерал умер в киевском госпитале. Похоронен в Киеве, где ему поставлен памятник работы Е.В.Вучетича.

В этот день 1946 года отошел ко Господу видный деятель монархического движения протоиерей Федор Николаевич Синькевич.Он родился 26 октября 1876 г. в Киевской губернии в семье священника, участника Крымской войны. Образование получил в гимназии и Киевском университете, где учился сначала на медицинском, а затем на историко-филологическом факультете. Однако после университета он избрал путь пастырского служения, в 1904 г. был рукоположен во пресвитера, в 1909 г. закончил Киевскую духовную академию. О. Феодор принял активное участие в деятельности монархических организаций, в 1906 г. он основал и возглавил отдел Союза Русского Народа (СРН) в селе Лука Киевской губернии, одно время состоял и.о. председателя Киевского губернского отдела СРН. Кроме того, в 1907 г. он был членом Совета Киевской Русской монархической партии, возглавлял Русское спортивное общество «Орел» при Киевском губернском отделе Русского Народного Союза имени Михаила Архангела, образованное в 1911 г.

В этот день 1946 года отошел ко Господу видный деятель монархического движения протоиерей Федор Николаевич Синькевич.Он родился 26 октября 1876 г. в Киевской губернии в семье священника, участника Крымской войны. Образование получил в гимназии и Киевском университете, где учился сначала на медицинском, а затем на историко-филологическом факультете. Однако после университета он избрал путь пастырского служения, в 1904 г. был рукоположен во пресвитера, в 1909 г. закончил Киевскую духовную академию. О. Феодор принял активное участие в деятельности монархических организаций, в 1906 г. он основал и возглавил отдел Союза Русского Народа (СРН) в селе Лука Киевской губернии, одно время состоял и.о. председателя Киевского губернского отдела СРН. Кроме того, в 1907 г. он был членом Совета Киевской Русской монархической партии, возглавлял Русское спортивное общество «Орел» при Киевском губернском отделе Русского Народного Союза имени Михаила Архангела, образованное в 1911 г.

Но широкую известность он получил как председатель Патриотического общества молодежи «Двуглавый Орел», которое он возглавил в 1912 г. Общество развернуло активную деятельность в связи со злодейским убийством Андрюши Ющинского, которое имело широкий отклик среди киевлян. Обществом было организовано торжественное собрание, посвященное св. мученику младенцу Гавриилу и всем умученным от жидов, на котором выступил председатель общества священник Федор Синькевич. После серии статей в газете «Двуглавый орел», посвященных убийству и судебному разбирательству, публикаций о попытках местных властей замять дело против общества начались преследования. Руководителю общества вменили в вину возбуждение враждебного отношения к евреям. Киевский губернатор предложил митрополиту Флавиану (Городецкому) воздействовать на священника, «внушив ему необходимость воздержаться от подобной деятельности». В объяснительной записке о. Феодор писал, что он никогда не возбуждал одну часть населения против другой. «Изложение обстоятельств ритуального убийства отрока Гавриила есть простое напоминание исторического события, которое в свое время было удостоверено гражданским судом и освящено Православной Церковью, причислившей онаго мученика к лику святых», – отмечал он. Однако вскоре о.Феодор вынужден был уйти с поста председателя «Двуглавого орла».