Сегодня день памяти Царя-Освободителя Александра II Николаевича, ставшего жертвой революционных террористов 1 марта 1881 года. Он родился 17 апреля 1818 года. Его воспитателем был поэт В.А.Жуковский, который привил ему романтическое отношение к жизни. В 1837 г. он совершил длительное путешествие по России, а в 1838 г. - по странам Западной Европы. В 1841 г. женился на принцессе Гессен-Дармштадтской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (Марии Александровне, 1824-1880), имел семь детей: Александра, Николай, Александр (будущий Император Александр III), Владимир, Мария, Сергей, Павел (первые двое умерли: дочь в 1849 г., наследник престола в 1865 г.). Второй раз женат (1880) морганатическим браком на княжне Е.М.Долгорукой (княгиня Юрьевская), от этого брака имел четырех детей.

Сегодня день памяти Царя-Освободителя Александра II Николаевича, ставшего жертвой революционных террористов 1 марта 1881 года. Он родился 17 апреля 1818 года. Его воспитателем был поэт В.А.Жуковский, который привил ему романтическое отношение к жизни. В 1837 г. он совершил длительное путешествие по России, а в 1838 г. - по странам Западной Европы. В 1841 г. женился на принцессе Гессен-Дармштадтской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (Марии Александровне, 1824-1880), имел семь детей: Александра, Николай, Александр (будущий Император Александр III), Владимир, Мария, Сергей, Павел (первые двое умерли: дочь в 1849 г., наследник престола в 1865 г.). Второй раз женат (1880) морганатическим браком на княжне Е.М.Долгорукой (княгиня Юрьевская), от этого брака имел четырех детей.

Вступил на трон после смерти отца Императора Николая I 19 февраля 1855 г. Коронация состоялась 26 августа 1856 г. По случаю коронации Государь объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам Польского восстания 1830-31 гг. Главным делом его царствования стало освобождение крестьян. В течение 4 лет (от учреждения Секретного комитета 1857 г. до объявления Манифеста 19 февраля 1861 г.) Государь проявлял неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право. Следом за этой коренной реформой последовали другие: земская (учреждение земства в 1864 г.), городская (Городовое положение 1870 г.), судебная (Судебные уставы 1864 г. ввели публичность и гласность суда, новый порядок судопроизводства), военные реформы 1860-70-х гг. (Устав о всеобщей воинской повинности и др.), реформы народного образования, цензуры, отмена телесных наказаний.

Во внешней политике главным его достижением стала славная Русско-турецкая война 1877-1878 гг., которая принесла свободу славянским народам. Во внешней политике при Александре II Россия ориентировалась на дружбу с Германией и Австро-Венгрией. Во время Гражданской войны в Америке Россия решительно поддержала правительство США. По окончании войны в 1867 г. американцам были проданы Аляска и Алеутские острова. При Царе-Освободителе завершилось присоединение Кавказа. Россия включила в свой состав Туркестан, Приамурье, Уссурийский край, Курильские острова в обмен на южную часть Сахалина.

Его царствование несмотря на либеральные реформы не было спокойным. В 1863-64 гг. серьезным испытанием стало подавленное с трудом очередное Польское восстание. Террористы организовали на Государя настоящую охоту. На его жизнь неоднократно покушались: Каракозов 4 апреля 1866 г., польский эмигрант Березовский 25 мая 1867 г. в Париже, Соловьев 2 апреля 1879 г. в Петербурге, попытка взрыва императорского поезда под Москвой 19 ноября 1879 г., взрыв в Зимнем дворце, произведенный Халтуриным 5 февраля 1880 г. 1 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. На месте цареубийства возведен храм Спаса-на-Крови.

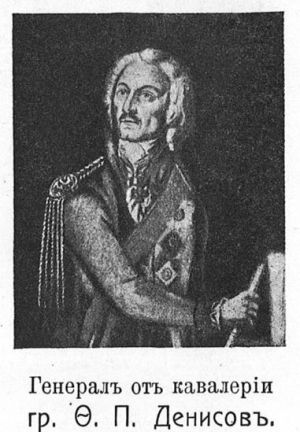

Сегодня мы также вспоминаем генерала от кавалерии, кавалера ордена св. Георгия 2, 3 и 4-й степеней графа Федора Петровича Денисова, скончавшегося в 1803 году. Он родился в 1738 г., происходил из донских казаков, воспитывался в доме родителей в станице Пятиизбянской. В 18 лет был записан в число военных казаков и причислен к Атаманскому полку. Когда казаки были вытребованы с Дона в армию Румянцева, действовавшего против турок, Денисов добровольно отправился туда и вскоре был выбран казаками в есаулы. В первом же сражении он оправдал этот выбор. Врубившись в турецкую конницу, Денисов зарубил насмерть 7 турок, о чем свидетелями этого подвига было донесено фельдмаршалу, который обратил внимание на лихого казака, начал давать ему ответственные поручения и, убедившись, что Денисов оправдывает его надежды, дал ему ряд наград в короткое время: в 1770 г. он был произведен в старшины, в 1773 г. в премьер-майоры, в 1774 г. в подполковники и полковники. Кроме того, получил золотую медаль с портретом Императрицы Екатерины и с надписью о его подвигах. Из подвигов его за это время замечательна была победа над турками 17 октября 1773 г. в сражении при Карасу, где взяты были в плен сераскир, Омер и Чауш-паша. О храбрости его создались легенды, имя «Денис-паша» наводило ужас на турок. В конце кампании Денисов был ранен при осаде Силистрии пулей насквозь, в сражении при Козлуджи в 1774 г. в грудь и в том же году под Шумлою получил сквозную рану в левую ногу.

Сегодня мы также вспоминаем генерала от кавалерии, кавалера ордена св. Георгия 2, 3 и 4-й степеней графа Федора Петровича Денисова, скончавшегося в 1803 году. Он родился в 1738 г., происходил из донских казаков, воспитывался в доме родителей в станице Пятиизбянской. В 18 лет был записан в число военных казаков и причислен к Атаманскому полку. Когда казаки были вытребованы с Дона в армию Румянцева, действовавшего против турок, Денисов добровольно отправился туда и вскоре был выбран казаками в есаулы. В первом же сражении он оправдал этот выбор. Врубившись в турецкую конницу, Денисов зарубил насмерть 7 турок, о чем свидетелями этого подвига было донесено фельдмаршалу, который обратил внимание на лихого казака, начал давать ему ответственные поручения и, убедившись, что Денисов оправдывает его надежды, дал ему ряд наград в короткое время: в 1770 г. он был произведен в старшины, в 1773 г. в премьер-майоры, в 1774 г. в подполковники и полковники. Кроме того, получил золотую медаль с портретом Императрицы Екатерины и с надписью о его подвигах. Из подвигов его за это время замечательна была победа над турками 17 октября 1773 г. в сражении при Карасу, где взяты были в плен сераскир, Омер и Чауш-паша. О храбрости его создались легенды, имя «Денис-паша» наводило ужас на турок. В конце кампании Денисов был ранен при осаде Силистрии пулей насквозь, в сражении при Козлуджи в 1774 г. в грудь и в том же году под Шумлою получил сквозную рану в левую ногу.

Вынужденный вследствие этого оставить на время строй, Денисов, по окончании 1-й турецкой войны, награжден был в 1775 г. орденом Георгия 4-й ст. По выздоровлении от раны и при занятии полуострова Крыма, Денисов снова появился на театре военных действий и за отличие по службе в 1784 г. произведен был в бригадиры, а в 1787 г. в генерал-майоры. Во время Шведской войны Денисов неоднократно проявлял присущую ему отвагу и распорядительность; однажды в стычке со шведами, раненый пулею в руку он не оставил поля сражения и тут же приказал врачу вынуть пулю и после операции тотчас же сел на лошадь и стал распоряжаться расстановкой орудий на возведенных, по его приказанию, батареях. В течение всей кампании он получил 18 огнестрельных ран. Наградой Денисову были ордена св. Владимира 2-й ст. и св. Георгия 3-й ст. в 1789 г., св. Анны в 1790 г. и Белого Орла в 1793 г. В 1794 г. он опять появился грозным бичом поляков, поражая войска Костюшко. Действия Денисова в Польше награждены были орденами св. Георгия 2-й ст. и св. Александра Невского; кроме того, в 1795 г. он произведен был в генерал-лейтенанты. Император Павел в 1798 г. назначил Денисова командиром лейб-казачьего полка, а в следующем году инспектором кавказской дивизии и астраханским военным губернатором. В 1798 г. Денисов произведен был в генералы от кавалерии, в 1799 г. пожалован графом Российской империи, но вслед за тем по болезни уволен от службы.

Остаток жизни граф Ф.П.Денисов провел в станице Пятиизбянской , где и умер в 1803 г. Денисов не оставил после себя мужского потомства. Единственная дочь его вышла замуж за атамана Донского войска Василия Петровича Орлова, и сыну ее от этого брака, Василию Васильевичу Орлову, впоследствии генерал-адъютанту, Высочайше разрешено было носить титул графа Орлова-Денисова с передачею его нисходящему потомству.

Сегодня также день памяти одного из организаторов и руководителей Российско-американской компании, начальника первой русской кругосветной экспедиции (1803 - 1806), русского дипломата Николая Петровича Резанова, скончавшегося в 1807 году. Он родился 28 марта 1764 г. в семье судьи, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, известному с XVI в. Получив домашнее образование, Резанов поступил на военную службу сначала в артиллерию, а затем в лейб-гвардии Измайловский полк; вышел в отставку в чине капитана и в середине 1780-х гг. поступил на гражданскую службу сначала в Псковскую палату гражданского суда, а затем в Санкт-Петербургскую казенную палату.

Сегодня также день памяти одного из организаторов и руководителей Российско-американской компании, начальника первой русской кругосветной экспедиции (1803 - 1806), русского дипломата Николая Петровича Резанова, скончавшегося в 1807 году. Он родился 28 марта 1764 г. в семье судьи, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, известному с XVI в. Получив домашнее образование, Резанов поступил на военную службу сначала в артиллерию, а затем в лейб-гвардии Измайловский полк; вышел в отставку в чине капитана и в середине 1780-х гг. поступил на гражданскую службу сначала в Псковскую палату гражданского суда, а затем в Санкт-Петербургскую казенную палату.

В начале 1790-х гг. он был назначен правителем канцелярии вице-президента Адмиралтейств-коллегий, а затем правителем канцелярии известного русского поэта Г.Р.Державина, служившего секретарем для доклада по сенатским мемориям. В 1792 г. Резанов по особому поручению Государыни Императрицы был направлен с инспекционной поездкой в Иркутск, где познакомился с Г.И.Шелеховым, который посвятил его в свои планы создания русской колонии в Америке. В 1798 г., состоявший к тому времени обер-прокурором Первого департамента Сената, Резанов подал Павлу I прошение о создании монопольной Российско-американской компании, утвержденной Императором в том же году и вскоре был назначен уполномоченным корреспондентом компании при правительстве.

Благодаря его усилиям к освоению Русской Америки Резанову удалось привлечь многих известных лиц, включая членов Императорской Фамилии. В 1803 г. он был назначен начальником организованной при поддержке Императора и Академии наук (с одновременным избранием ее почетным членом) первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806. Одновременно на Резанова были возложены обязанности посла в Японию, однако его миссия закончилась неудачно: японский император отказался принять Резанова и установить с Россией торговые отношения. Однако неутомимый Резанов успел за время своей миссии составить «Словарь японского языка».

В 1805-1806 гг. Резанов совершил инспекционную поездку в Русскую Америку и экспедицию в Испанскую Калифорнию, где договорился об установлении торговых отношений между русскими и испанскими владениями на Тихом океане. Ему удалось доставить в Ново-Архангельск продовольствие, что было необходимо из-за массовых болезней, вызванных голодной зимой 1805-1806 гг. По возвращении из Калифорнии Резанов организовал экспедицию Хвостова и Давыдова, в задачи которой входили вытеснение японцев с Южного Сахалина и защита русских владений на Курильских островах. Умер этот видный государственный деятель в Красноярске, по дороге в Санкт-Петербург, куда направлялся для личного отчета о «японской экспедиции».

Сегодня также день памяти поэта, мемуариста, переводчика Андрея Федосеевича Раевского, сончавшегося в 1822 году. Он воспитывался в Московском университетском благородном пансионе, участвовал в заграничных походах 1813 и 1814 гг. Ему принадлежат «Воспоминания о походах 1813 и 1814 гг.» (1822) и лирические стихотворения, печатавшиеся в «Вестнике Европы» и других журналах.

В этот день 1913 года отошел ко Господу Петр Георгиевич (Егорович) Жуков (1833-1913), генерал-майор, военный педагог и общественный деятель, председатель Русского Братства (РБ) и Киевской Русской Монархической Партии (КРМП). Он родился в 1833 г. в Новгородской губернии в дворянской семье. Отец его был участником всех войн с 1809 по 1814 гг. Обучался в Полоцком кадетском корпусе, затем перешел в специальные классы дворянского полка (преобразованные впоследствии в Константиновское военное училище). В 1853 г. Жуков в первом офицерском чине принимал участие в Крымской войне. С 1856 г., в течение 30 лет, Петр Георгиевич состоял воспитателем в Полоцком, а затем в Нижегородском кадетских корпусах. В 1895 в чине генерал-майора оставил службу вследствие расстроенного здоровья. Через год Жуков был избран старостой Владимирского собора в Киеве, на этой почетной должности он пребывал вплоть до смерти, заботясь о поддержании благолепия храма, организации хора, который с годами стал лучшим в Киеве.

До июня 1905 г. Жуков состоял председателем 1-го Старокиевского участкового попечительства о бедных. Жуков был награжден всеми русскими орденами включительно до ордена св. Станислава 1-й ст., имел множество иностранных наград, преимущественно сербских, болгарских, румынских, черногорских. Он участвовал в деятельности Киевского Славянского благотворительного общества, в котором состоял казначеем, был также членом правления Киевского отдела Галицко-русского общества. С 1905 г. Жуков, воспитанный на строгих монархических началах, принимал деятельное участие в организации патриотических партий и объединений. В этом году в Киеве было открыто РБ, казначеем в котором стал генерал-майор Жуков. Вскоре его избрали председателем РБ. Именно он, как старейший киевский монархист, был избран председателем комиссии по организации 3-го Всероссийского съезд Русских Людей в Киеве 1-7 октября 1906 г. (Всероссийский съезд Людей Земли Русской), был делегатом Съезда от Братства. Он также принимал участие в работе 4-го Всероссийского съезда Русских Людей в Москве 26 апреля - 1 мая 1907 г. (Всероссийский съезд Объединенного Русского Народа). Однако в силу узости социального состава, преклонного возраста его членов, РБ не могло активно влиять на широкие массы населения, поэтому Жуков принял активное участие в создании Киевского отдела Русской Монархической Партии, который вскоре стал самостоятельной партией со своим уставом - КРМП.

В 1911 г. Жуков стал председателем КРМП. 29 августа 1911 г. Жуков в качестве представителя от монархических организаций Киева преподнес Императору Николаю II хлеб-соль и удостоился следующих слов Царя: «Передайте мою благодарность монархическим организациям города Киева. Вы помогли Мне в трудные минуты успокоения государства. Надеюсь, что они и впредь останутся такими же преданными». Жуков ответил: «Верьте, Государь, что мы всегда будем крепки в преданности Вашему Величеству и в любви к родине». Именно Жукову, как самому авторитетному деятелю киевской Черной Сотни, 22 ноября 1911 г. Совет Русского Собрания (PC) поручил организовать вновь Киевский отдел PC, закрытый 16 ноября за союз с националистами и октябристами. Со дня основания Киевского Клуба Русских Националистов Жуков входил в состав Комитета Клуба.

П.Г.Жуков скончался в ночь на 14 марта 1913 г. на 81-м году жизни от отека легких, хотя еще утром был во Владимирском соборе, а днем по делам монархических организаций в банке. Заупокойную литургию во Владимирском соборе служили прот. Г.Я.Прозоров, священники М. П.Алабовский, Ф. Н. Синькевич, А.Лобачевский. «Это была простая, хорошая русская душа. А в русской душе, прежде всего, - вера и верность. То же было и у Петра Егоровича. У него была вера в Бога, вера в человека и вера в те исторические устои, коими жила и доселе живет Святая Русь. В нем была и верность этим идеалам. Он им служил не за страх, а за совесть, нелицемерно, буквально до последнего вздоха», - сказал в надгробном слове о. М.П.Алабовский.

В этот день 1957 года скончался академик Борис Николаевич Юрьев. Он родился 29 октября 1889 г. в Смоленске. В 1919 г. окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ), где и преподавал до 1929 г. Участвовал в организации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Военно-воздушной инженерной академии им. H.E.Жуковского, Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе. В ВВИА и МАИ руководил кафедрами аэродинамики. В 1944-1950 гг. Юрьев был председателем Комиссии по истории техники АН СССР, с 1950 г. заведовал лабораторией прикладной аэродинамики в Институте механики АН СССР. В 1910 г. Юрьев изобрёл автомат перекоса и спроектировал одновинтовой вертолёт. В 1912 г. он построил модель геликоптера одновинтовой схемы в натуральную величину, которая демонстрировалась в Москве на 2-й Международной выставке по воздухоплаванию и была отмечена золотой медалью. В 1930 г. по схеме Юрьева создан первый экспериментальный вертолёт ЦАГИ 1-ЭА, что положило начало советскому вертолётостроению. В 1941 г. совместно с И.П.Братухиным сконструировал двухвинтовой вертолёт «Омега», впервые показанный на воздушном параде в Тушино в 1946 г. Академик, генерал-лейтенант инженерно-технической службы Юрьев был дважды удостоен Государственной премии СССР (1943 и 1946), награждён 2 орденами Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями.

В этот день 1957 года скончался академик Борис Николаевич Юрьев. Он родился 29 октября 1889 г. в Смоленске. В 1919 г. окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ), где и преподавал до 1929 г. Участвовал в организации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Военно-воздушной инженерной академии им. H.E.Жуковского, Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе. В ВВИА и МАИ руководил кафедрами аэродинамики. В 1944-1950 гг. Юрьев был председателем Комиссии по истории техники АН СССР, с 1950 г. заведовал лабораторией прикладной аэродинамики в Институте механики АН СССР. В 1910 г. Юрьев изобрёл автомат перекоса и спроектировал одновинтовой вертолёт. В 1912 г. он построил модель геликоптера одновинтовой схемы в натуральную величину, которая демонстрировалась в Москве на 2-й Международной выставке по воздухоплаванию и была отмечена золотой медалью. В 1930 г. по схеме Юрьева создан первый экспериментальный вертолёт ЦАГИ 1-ЭА, что положило начало советскому вертолётостроению. В 1941 г. совместно с И.П.Братухиным сконструировал двухвинтовой вертолёт «Омега», впервые показанный на воздушном параде в Тушино в 1946 г. Академик, генерал-лейтенант инженерно-технической службы Юрьев был дважды удостоен Государственной премии СССР (1943 и 1946), награждён 2 орденами Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями.

Сегодня мы также вспоминаем народного художника РСФСР Александра Ивановича Лактионова, скончавшегося в 1972 году. Он родился в Ростове-на-Дону 16 мая 1910 г. в семье кузнеца. Учился в Ленинградской Академии художеств с 1926 по 1929 гг., а также в аспирантуре академии у И.Э.Грабаря (1938-1944). Лактионов особенно тщательно изучал технику письма старых мастеров. В 30-40-х гг. Александр Иванович преподавал в институте живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде, а в 1967-1970 гг. в Московском заочном педагогическом институте, где состоял профессором. Лактионов известен как создатель жанровых картин и портретов. Широко известно его полотно «Письмо с фронта» (1947 г., Третьяковская галерея), за которое художник был удостоен Сталинской премии. В Третьяковской галерее хранятся другие произведения Александра Ивановича: портрет В.И.Качалова (1940), автопортрет (1945), портрет космонавта В.М.Комарова (1967). В 1958 г. Лактионов избран действительным членом Академии художеств СССР. Умер А.И.Лактионов в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

В этот день 1997 года скончался контр-адмирал, командир первой советской атомной подводной лодки «К-3», Герой Советского Союза Леонид Гаврилович Осипенко. Он родился 11 мая 1920 г. в Луганской области в семье рабочего. Окончив среднюю школу в г. Грозный, Осипенко поступил в Новочеркасский индустриальный институт. После окончания первого курса перешёл в Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, которое закончил в 1941 г. Сразу после окончания военного училища Осипенко был направлен дублёром командира БЧ-3 на подводную лодку Щ-201 и принял участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. Позже, вплоть до завершения боевых действий на Чёрном море служил на подводных лодках. В 1946 и 1949 гг. Осипенко окончил курсы усовершенствования офицерского состава подводного плавания ВМФ СССР, в чине капитана 2-го ранга командовал дизельной подводной лодкой. В 1948 г. Осипенко назначен командиром подводной лодки типа «М», затем «С» и, наконец, «Б-12», служил на Тихоокеанском флоте. В августе 1955 г. Леонид Гаврилович назначен командиром первой советской атомной подводной лодки - проекта 627 «Кит» («Ленинский комсомол»). В 1959 г. за успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом мужество и отвагу капитану 1-го ранга Осипенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди наград подводника орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два Ордена Отечественной войны 1-й степени и другие. В декабре 1959 г. Осипенко назначен начальником Учебного центра ВМФ по подготовке плавсостава атомного подводного флота в городе Обнинске Калужской области. В 1980 г. он ушёл в отставку в звании контр-адмирала. Похоронен в Обнинске. Его именем назван учебный центр ВМФ, улицы в Мурманске и Обнинске, школы в Заозерске и Обнинске.

В этот день 1997 года скончался контр-адмирал, командир первой советской атомной подводной лодки «К-3», Герой Советского Союза Леонид Гаврилович Осипенко. Он родился 11 мая 1920 г. в Луганской области в семье рабочего. Окончив среднюю школу в г. Грозный, Осипенко поступил в Новочеркасский индустриальный институт. После окончания первого курса перешёл в Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, которое закончил в 1941 г. Сразу после окончания военного училища Осипенко был направлен дублёром командира БЧ-3 на подводную лодку Щ-201 и принял участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. Позже, вплоть до завершения боевых действий на Чёрном море служил на подводных лодках. В 1946 и 1949 гг. Осипенко окончил курсы усовершенствования офицерского состава подводного плавания ВМФ СССР, в чине капитана 2-го ранга командовал дизельной подводной лодкой. В 1948 г. Осипенко назначен командиром подводной лодки типа «М», затем «С» и, наконец, «Б-12», служил на Тихоокеанском флоте. В августе 1955 г. Леонид Гаврилович назначен командиром первой советской атомной подводной лодки - проекта 627 «Кит» («Ленинский комсомол»). В 1959 г. за успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом мужество и отвагу капитану 1-го ранга Осипенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди наград подводника орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два Ордена Отечественной войны 1-й степени и другие. В декабре 1959 г. Осипенко назначен начальником Учебного центра ВМФ по подготовке плавсостава атомного подводного флота в городе Обнинске Калужской области. В 1980 г. он ушёл в отставку в звании контр-адмирала. Похоронен в Обнинске. Его именем назван учебный центр ВМФ, улицы в Мурманске и Обнинске, школы в Заозерске и Обнинске.

В этот день 2004 года скончался летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Алексей Ефимович Мазуренко. Он родился 7 июня 1917 г. в Кировоградской области в крестьянской семье. Учился в планерной школе, затем в аэроклубе. В 1938 г. призван на военную службу и направлен в Военно-морское авиационное училище, которое окончил в 1940 г. За годы Великой Отечественной войны Алексей Ефимович прошел путь от пилота до командира полка. Многие тысячи километров налетал он на своем «ильюшине» над морскими просторами, над немецкими укреплениями, участвовал в боях под Ленинградом, над Прибалтикой. Всего за время войны отважный летчик совершил около 300 успешных боевых вылетов. Потопил лично 8 кораблей противника и 22 в составе группы, а также уничтожил большое количество боевой техники на суше. В 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество, героизм и отвагу младший лейтенант Мазуренко был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Второй медалью «Золотая Звезда» полковник Мазуренко в 1944 г. за умелое командование авиационным полком. После Великой Отечественной войны генерал-майор авиации А.Е.Мазуренко окончил высшие офицерские лётно-тактические курсы и авиационный факультет Военно-морской академии. В 1947-1948 гг. он командовал авиационной дивизией на Дальнем Востоке, работал в высших военно-учебных заведениях. В 1972 г. Алексей Ефимович ушел в отставку, жил в Ленинграде. Работал директором винзавода «Арарат», а в 1982-1997 гг. директором Дворца культуры милиции; являлся членом Комитета ленинградских ветеранов войны и военной службы-однополчан. В 1995 г. Мазуренко участвовал в торжествах, посвящённых празднованию 50-летия Победы в Москве и прошёл парадным маршем по Красной площади во главе колонны ветеранов Ленинградского фронта. В 1999 г. он стал почётным гражданином Санкт-Петербурга. Среди его многочисленных наград 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медали. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

В этот день 2004 года скончался летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Алексей Ефимович Мазуренко. Он родился 7 июня 1917 г. в Кировоградской области в крестьянской семье. Учился в планерной школе, затем в аэроклубе. В 1938 г. призван на военную службу и направлен в Военно-морское авиационное училище, которое окончил в 1940 г. За годы Великой Отечественной войны Алексей Ефимович прошел путь от пилота до командира полка. Многие тысячи километров налетал он на своем «ильюшине» над морскими просторами, над немецкими укреплениями, участвовал в боях под Ленинградом, над Прибалтикой. Всего за время войны отважный летчик совершил около 300 успешных боевых вылетов. Потопил лично 8 кораблей противника и 22 в составе группы, а также уничтожил большое количество боевой техники на суше. В 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество, героизм и отвагу младший лейтенант Мазуренко был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Второй медалью «Золотая Звезда» полковник Мазуренко в 1944 г. за умелое командование авиационным полком. После Великой Отечественной войны генерал-майор авиации А.Е.Мазуренко окончил высшие офицерские лётно-тактические курсы и авиационный факультет Военно-морской академии. В 1947-1948 гг. он командовал авиационной дивизией на Дальнем Востоке, работал в высших военно-учебных заведениях. В 1972 г. Алексей Ефимович ушел в отставку, жил в Ленинграде. Работал директором винзавода «Арарат», а в 1982-1997 гг. директором Дворца культуры милиции; являлся членом Комитета ленинградских ветеранов войны и военной службы-однополчан. В 1995 г. Мазуренко участвовал в торжествах, посвящённых празднованию 50-летия Победы в Москве и прошёл парадным маршем по Красной площади во главе колонны ветеранов Ленинградского фронта. В 1999 г. он стал почётным гражданином Санкт-Петербурга. Среди его многочисленных наград 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медали. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.