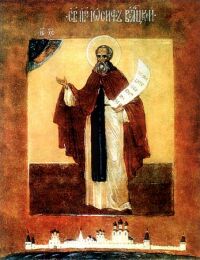

Сегодня мы чтим память преподобного Иосифа Волоцкого (в миру Иоанна Санина). Он родился 14 ноября 1440 года (по другим данным – 1439 года) в селе Язвище-Покровское, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей Иоанна (в монашестве Иоанникия) и Марины (в схиме Марии). Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского Кресто-Воздвиженского монастыря Арсению.

Сегодня мы чтим память преподобного Иосифа Волоцкого (в миру Иоанна Санина). Он родился 14 ноября 1440 года (по другим данным – 1439 года) в селе Язвище-Покровское, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей Иоанна (в монашестве Иоанникия) и Марины (в схиме Марии). Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского Кресто-Воздвиженского монастыря Арсению.За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание».

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около двух лет. В этой обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в паломничество по Русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании создать новое монашеское общежитие. Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские пределы, где в 1479 году при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой Богородицы.

Величайшим подвигом преподобного Иосифа стало обличение ереси жидовствующих, пытавшихся отравить и исказить основы русской духовной жизни. Как святые отцы и учители Вселенской Церкви изложили догматы Православия, возвышая свой голос против древних ересей, так святому Иосифу возвещено было Богом противостоять лжеучению жидовствующих и создать первый свод русского православного Богословия – великую книгу «Просветитель».

Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного Московского государства. Он один из вдохновителей учения о Русской Церкви как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия: «русская земля ныне благочестием всех одоле». Идеи преподобного Иосифа, имевшие огромное историческое значение, были развиты позже его учениками и последователями. Из них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме старец Псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей: «два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии».

Взгляды иосифлян на значение монастырского имущества для церковного строительства и участия Церкви в общественной жизни в условиях борьбы за централизацию власти Московского князя его противники – сепаратисты старались опровергнуть в своих политических целях, недобросовестно использовав для этого учение преподобного Нила Сорского о «нестяжании» – отречении монаха от мирских дел и собственности. Это противопоставление породило ложный взгляд на враждебность направлений преподобных Иосифа и Нила. В действительности оба направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции, дополняя друг друга. Как видно из «Устава» святого Иосифа, полное нестяжание, отказ от самих понятий «твое-мое» был положен в его основу. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел самое строгое общежитие и составил для него собственный устав, значительная часть которого взята из Устава преп. Нила Сорского. Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви: митрополиты Московские и всея Руси Даниил и святой Макарий, архиепископ Вассиан Ростовский, епископы Симеон Суздальский, Досифей Крутицкий, Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители Казанские Гурий и Герман, святитель Варсонофий, епископ Тверской.

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции монастырского «Устава».

Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 года и был погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578 года преподобный Иосиф был причислен Церковью к местночтимым святым, а в 1591 году – к общерусским.

Сегоднямы вспоминаем князя Бориса Алексеевича Голицына (1654-1714), дядьку-воспитателя Государя Петра I, наместника Казанского и Астраханского царств. Сын князя Алексея Андреевича Голицына (1632—1694) и Ирины Федоровны (ум. 1698), урожденной княжны Хилковой. Принадлежал к третьей ветви рода князей Голицыных, основателем которой был его отец.

Сегоднямы вспоминаем князя Бориса Алексеевича Голицына (1654-1714), дядьку-воспитателя Государя Петра I, наместника Казанского и Астраханского царств. Сын князя Алексея Андреевича Голицына (1632—1694) и Ирины Федоровны (ум. 1698), урожденной княжны Хилковой. Принадлежал к третьей ветви рода князей Голицыных, основателем которой был его отец.В 1671 году он женился на княжне Марии Федоровне Хворостининой (1651—1723), двоюродной сестре Царя Алексея Михайловича, и они стали родителями 10 детей.

Во время Азовского похода 1695 г. командовал всей «низовой конницей», принимал участие в постройке кораблей «Кумпанствами», а на время отъезда царя за границу был назначен одним из управителей государства. Был покровителем посетившего Россию немецкого грамматиста Генриха Лудольфа.

После Нарвского погрома Царь Петр поручил Голицыну набор и формирование 10 драгунских полков. Назначенный затем воеводой и наместником Казанского и Астраханского царств, Голицын не предупредил в 1705 г. астраханского бунта и за это был отстранен от должности. Голицын умер 18 октября 1714 г. в монастыре Флорищева пустынь Владимирской губернии, приняв за несколько месяцев до смерти монашество (монах Боголеп).

Также сегодня день памяти видного русского государственного деятеля и дипломата графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, скончавшегося 18 октября 1881 года.

Он родился 11 августа 1809 г. в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Получив основательное образование дома, в частном пансионе и в Пажеском корпусе, в 1827 г. Муравьев поступил на военную службу. За участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., он получил золотую шпагу с надписью "За отвагу"; в 1831 г. был в числе усмирителей польского восстания. В 1833 г. он вышел в отставку по состоянию здоровья, но уже в 1838 г. снова вернулся в армию. Служил на Кавказе, был ранен. В качестве начальника Черноморской береговой линии Муравьев много сделал для укрепления побережья. Произведенный в 1841 г. в генерал-майоры из-за болезни был вынужден покинуть армию навсегда.

Он родился 11 августа 1809 г. в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Получив основательное образование дома, в частном пансионе и в Пажеском корпусе, в 1827 г. Муравьев поступил на военную службу. За участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., он получил золотую шпагу с надписью "За отвагу"; в 1831 г. был в числе усмирителей польского восстания. В 1833 г. он вышел в отставку по состоянию здоровья, но уже в 1838 г. снова вернулся в армию. Служил на Кавказе, был ранен. В качестве начальника Черноморской береговой линии Муравьев много сделал для укрепления побережья. Произведенный в 1841 г. в генерал-майоры из-за болезни был вынужден покинуть армию навсегда.

В 1846 г. Муравьева назначили тульским военным и гражданским губернатором. Уже тогда он обратился с адресом к Императору Николаю I, предложив отменить крепостную зависимость крестьян. В 1847-1861 гг. Муравьев занимал пост генерал-губернатора Восточной Сибири. В этой должности он проводил активную политику освоения и изучения восточно-сибирских земель, оказал содействие Г.И.Невельскому в его исследованиях устья Амура и открытии России свободного пути к Тихому океану. В 1858-1860 гг., благодаря решительности Муравьева, осуществлявшего хозяйственное освоение и фактическое занятие Уссурийского края военными силами, удалось подготовить почву для подписания Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров, по которым территория, находившаяся в совместном владении России и Китая, вошла в состав Российской Империи. В 1858 г. Муравьев получил за свои заслуги перед Отечеством титул графа и приставку к фамилии «Амурский». В 1861 г. граф вышел в отставку и был назначен членом Государственного Совета.

Также мы вспоминаем Якова Петровича Бакланова (1808-1873), военачальника Донского казачьего войска, генерал-лейтенанта, героя Кавказской войны. Я.П.Бакланов – сын бедного донского казака; образование получил весьма скудное. На службу вступил в 1825 г. урядником; в 1828 г. ходил охотником на штурм Браилова, и в кампанию 1829 г. участвовал во многих делах с турками. С 1834 по 1837 гг., находясь на Кавказе в полку Жирова, отличался отвагою при схватках с горцами; с 1837 по 1845 гг. служил частью в Новочеркасске, частью в Польше, а в 1845 г. снова послан на левый фланг Кавказской линии, где командовал сначала казачьим полком, потом бригадою и довел своих донцев до того, что они не уступали и линейным казакам.

Также мы вспоминаем Якова Петровича Бакланова (1808-1873), военачальника Донского казачьего войска, генерал-лейтенанта, героя Кавказской войны. Я.П.Бакланов – сын бедного донского казака; образование получил весьма скудное. На службу вступил в 1825 г. урядником; в 1828 г. ходил охотником на штурм Браилова, и в кампанию 1829 г. участвовал во многих делах с турками. С 1834 по 1837 гг., находясь на Кавказе в полку Жирова, отличался отвагою при схватках с горцами; с 1837 по 1845 гг. служил частью в Новочеркасске, частью в Польше, а в 1845 г. снова послан на левый фланг Кавказской линии, где командовал сначала казачьим полком, потом бригадою и довел своих донцев до того, что они не уступали и линейным казакам. Пребывание Бакланова на Кавказе, с 1845 по 1853 гг., представляет целый ряд мелких и крупных, нередко весьма опасных столкновений с горцами, доставивших ему блистательную боевую репутацию и, кроме прочих наград, орден св. Георгия 4-й степени. За это время он дослужился до чина генерал-майора, а в 1853 г. назначен начальником всей кавалерии левого фланга Кавказской линии. Особенные отличия оказал Бакланов в 1855 г., командуя особым кавалерийским отрядом, наблюдавшим за северной стороною крепости Карса. Имя его приобрело огромную популярность в войсках; неутомимость и предприимчивость его не знала пределов.

Во время самого штурма Бакланов находился в колонне генерала Базина, наступавшей на Чахмахские высоты, и, при общем отступлении, последним вышел из редутов, где заклепал орудие и взял два знамени. С 1857 г. Бакланов был походным атаманом донских казаков при Кавказской армии; в 1860 г. произведен в генерал-лейтенанты, а в 1863 г., в разгар польского мятежа, командирован в Вильну, в распоряжение генерал-губернатора М.Н.Муравьева. Сначала он заведовал всеми донскими полками в районе Виленского военного округа, а затем ему поручена в управление Августовская губерния, по дремучим лесам которой бродили многочисленные банды инсургентов. Через 2 недели по прибытии его туда, водворилось там всеобщее спокойствие, достигнутое как энергическим преследованием вооруженных скопищ, так и разумными административными мерами, но вовсе не жестокостью, как о том старались распространять слухи.

Во время самого штурма Бакланов находился в колонне генерала Базина, наступавшей на Чахмахские высоты, и, при общем отступлении, последним вышел из редутов, где заклепал орудие и взял два знамени. С 1857 г. Бакланов был походным атаманом донских казаков при Кавказской армии; в 1860 г. произведен в генерал-лейтенанты, а в 1863 г., в разгар польского мятежа, командирован в Вильну, в распоряжение генерал-губернатора М.Н.Муравьева. Сначала он заведовал всеми донскими полками в районе Виленского военного округа, а затем ему поручена в управление Августовская губерния, по дремучим лесам которой бродили многочисленные банды инсургентов. Через 2 недели по прибытии его туда, водворилось там всеобщее спокойствие, достигнутое как энергическим преследованием вооруженных скопищ, так и разумными административными мерами, но вовсе не жестокостью, как о том старались распространять слухи.В 1867 г. Бакланов отчислен обратно на Дон, а последние годы своей жизни проживал в Петербурге, где и умер 64-х лет от роду. Тело его погребено в Новодевичьем монастыре.

В этот день 1898 года скончался поэт Яков Петрович Полонский. Он родился в 1819 году в семье бедного чиновника. Окончив гимназию в Рязани (1838 г.), поступил на юридический факультет Московского университета. Сблизился с А.А.Григорьевым и А.А.Фетом, познакомился также с П.Я.Чаадаевым, А.С.Хомяковым, Т.Н.Грановским. В журнале «Отечественные записки« в 1840 г. опубликовал первое стихотворение. Участвовал в студенческом альманахе «Подземные ключи».

В этот день 1898 года скончался поэт Яков Петрович Полонский. Он родился в 1819 году в семье бедного чиновника. Окончив гимназию в Рязани (1838 г.), поступил на юридический факультет Московского университета. Сблизился с А.А.Григорьевым и А.А.Фетом, познакомился также с П.Я.Чаадаевым, А.С.Хомяковым, Т.Н.Грановским. В журнале «Отечественные записки« в 1840 г. опубликовал первое стихотворение. Участвовал в студенческом альманахе «Подземные ключи».По окончании университета (1844 г.) жил в Одессе, затем получил назначение в Тифлис (1846 г.), где служил до 1851 г. С 1851 г. жил в Санкт-Петербурге, редактировал журнал «Русское слово« (1859—1860 гг.). Служил в Комитете иностранной цензуры, в Совете Главного управления по делам печати (1860—1896 гг.). Умер в Санкт-Петербурге, похоронен в Рязани.

Литературное наследие Полонского очень велико и неравноценно, включает в себя несколько сборников стихотворений, многочисленные поэмы, романы, рассказы. Первый поэтический сборник — «Гаммы» (1844 г.). Небольшая часть стихов Полонского относится к так называемой гражданской лирике («Признаться сказать, я забыл, господа», «Миазм» и другие). Стихотворение «Узница» (1878 г.) он посвятил Вере Засулич. На склоне жизни обращался к темам старости, смерти (сборник «Вечерний звон», 1890 г.). Среди поэм Полонского наиболее значительна поэма-сказка «Кузнечик-музыкант» (1859 г.).

Писал также в прозе. Первый сборник прозы «Рассказы» вышел отдельным изданием в 1859 году. В романах «Признания Сергея Чалыгина» (1867 г.) и «Женитьба Атуева» (1869 г.) следовал И.С.Тургеневу. В основу романа «Дешевый город» (1879 г.) легли впечатления одесской жизни.

Многие стихи Полонского положены на музыку А.С.Даргомыжским, П.И.Чайковским, С.В.Рахманиновым, С.И.Танеевым, А.Г.Рубинштейном, М.М.Ивановым и стали популярными романсами и песнями. «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит»), написанная в 1853 г., стала народной песней.

С 1860 г. и до конца жизни на квартире поэта по пятницам собирались ученые, деятели культуры и искусства на встречах, получивших название «Пятницы» Я.П.Полонского. Консерватор и православный, в конце жизни Я.П.Полонский выступал против критики Церкви и государства со стороны Льва Толстого. В 1895 по поводу вышедшего за границей сочинения Толстого «Царство божие внутри вас» Полонский напечатал в «Русском обозрении» (№ 4—6) полемическую статью «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого».

Многие стихи Полонского были положены на музыку А.С.Даргомыжским, П.И.Чайковским, С.В.Рахманиновым, С.И.Танеевым и другими русскими композиторами.